Desde su nombramiento, el actor, dramaturgo y maestro ha logrado revitalizar un espacio que estaba de capa caída luego de haber tenido un rol fundamental en la escena artística chilena. Al sacarlo del lugar invisible en el que estaba, bajo el lema “el Teatro Nacional Chileno es un teatro para todos”, Griffero dice que pretende devolverle la relevancia que corresponde a un teatro universitario.

Seguir leyendoUn nuevo polo cultural para Santiago

Los nuevos proyectos de infraestructura académica y cultural VM20 y VM39 albergarán, entre otras unidades y organismos de la Universidad de Chile, al Centro de Extensión Artística y Cultural Domingo Santa Cruz, CEAC, que contará con un espacio propio que dignificará la labor de sus artistas y trabajadores y le permitirá consolidar y ampliar su labor. Su ubicación estratégica, a pasos de Plaza Italia, conecta y refuerza la presencia de la Universidad en el punto más relevante de Santiago, donde convive la actividad urbana con los movimientos sociales, el arte, la cultura y la academia.

Seguir leyendoEscenas de memoria y reparación en la U. de Chile

Fotografías: Felipe Poga y Alejandra Fuenzalida

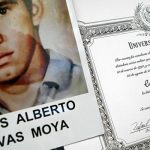

Al llamado de Alejandro Arturo Parada González, con un clavel rojo en la mano izquierda y apoyada en el brazo de su nieta, Amanda González se puso de pie y subió a recibir el diploma de su hijo, cuyo retrato iba prendido en su pecho.

“Como madre de Alejandro siento gran emoción por el gesto de la entrega de títulos póstumos y simbólicos a los alumnos que vieron interrumpidas sus carreras por la dictadura cívico militar del año ‘73. Actos como éste ayudan a hacer menos dolorosa la herida del corazón ocasionada por todos aquellos que le quitaron la vida a Alejandro, hombres corazón de hierro que aún no dicen dónde está él y todos los detenidos desaparecidos. Este gesto de memoria y reparación, como lo hizo la Universidad, debe repetirse a lo largo de todo Chile para así, medianamente, sanar este gran dolor y daño que causaron a nuestro país”, dice Amanda González, madre de Ale – jandro Parada González, estudiante de Medicina Veterinaria de la U. de Chile y detenido desaparecido en 1974 por la dictadura en Chile.

En un Salón de Honor colmado de familiares, académicos, estudiantes, funcionarios, autoridades, compañeros y representantes de organizaciones de derechos humanos, este 11 de abril de 2018 la Universidad de Chile realizó la primera ceremonia de entrega de distinciones universitarias de título póstumo y simbólico y de grado académico póstumo y simbólico a estudiantes detenidos(as) desaparecidos(as) y ejecutados(as) políticos(as) por la dictadura cívico militar.

Junto a Amanda González, familiares y compañeros de otros 99 estudiantes avanzaron por el salón principal de la Casa de Estudios para recibir de manos de la máxima autoridad universitaria, el Rector Ennio Vivaldi, los respectivos diplomas adeudados.

“Quienes fueron homenajeados y distinguidos póstumamente no sólo eran destacados estudiantes, que construyeron y se construyeron en la Universidad, sino también personas que en el momento quizás más hermoso de sus vidas decidieron dar incluso la suya porque el pueblo tuviese justicia, igualdad y libertad. Por eso, como familia consideramos muy valioso e importante este gesto y acción autónoma de la U. de Chile. Porque quién más que el pueblo, académico en este caso, para realizar homenaje a su propio pueblo”, dice Dago Pérez Videla, quien recibió el diploma de socióloga de su madre, Lumi Videla Moya, ejecutada política.

“Yo apenas recibí la beca Valech me puse a estudiar y me titulé ahora, el 2018. Es decir, con mi mamá nos titulamos el mismo año. Y en septiembre, cuando entreguen el título de mi padre, entonces los tres lo habremos hecho. Eso para mí y para mi hijo es muy hermoso”, cuenta Pérez Videla.

“‘Libertad y democracia’ se susurraba en la oscuridad que inundó a Chile tras el bombardeo al Palacio de Gobierno, el 11 de septiembre de 1973. Y nuestros 100 estudiantes dieron lo más preciado por la recuperación de la libertad y la democracia de todo un país”, fueron las palabras que iniciaron el encuentro. Con este acto, la institución de educación superior más antigua de Chile, y el alma mater de los 100 estudiantes que esa tarde recibieron su distinción póstuma, dio inicio a un proceso de reparación y memoria anhelado por la comunidad universitaria y el país.

“La U. de Chile está haciendo hoy un gesto de demostración de autonomía moral. La dictadura militar nos dijo que habían muerto y hoy nosotros nos sentimos con el derecho de decir otra cosa y entregarles este diploma”, destacó el Rector Vivaldi.

“En este acto hoy no entregamos sólo un título póstumo simbólico. Estamos entregando por sobre todo nuestro respeto, admiración y cariño a una parte de nuestra comunidad que no está presente, pero en cuya ausencia está plasmada el ethos, el alma, lo mejor de esta, nuestra Universidad”, enfatizó Faride Zeran, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones y quien ha liderado un proceso de investigación en el que ha participado la Cátedra de Derechos Humanos, el Archivo Central Andrés Bello, la Dirección Jurídica y la Dirección de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.

La Casa de Estudios ha establecido este proceso como abierto y permanente. La próxima ceremonia de entrega de diplomas será el 11 de septiembre de 2018, donde se distinguirá a los nuevos nombres que arroje la investigación.

Seis textos para releer la Revolución Rusa

Los cien años de la Revolución Rusa estuvieron en la agenda del 2017 en medio de una nebulosa a nivel mundial. Hay quienes los han recordado con frases equivocadas, sacadas de contexto, electorales. Hay otros que han vuelto a las raíces, a las profundas motivaciones que volcaron a millones de rusos a las calles, agitando fábricas y campos, para obtener cuotas de dignidad impensables en tiempos zaristas. Aquí, un recorrido por las letras que siguen marcando esta historia.

Por Ximena Póo | Crédito foto portada: Edward Alsworth Ross

En estos días de paradojas y tensiones, las contradicciones se agudizan al mismo tiempo que se blindan soterradamente. Y es así como revisando afiches chilenos que dan cuenta del variado repertorio de conmemoraciones, el guiño con el presente nacional y/o mundial se dibuja en la nostalgia inocua y en el secreto anhelo de ver al “hombre nuevo” cruzando el umbral del siglo XXI con la frente en alto en medio de un panorama falto de la necesaria épica para sobrevivir.

Las siguientes líneas se lanzan como puntos georreferenciados en una cartografía litera – ria prolífica en torno a la conmemoración. Se recomienda comenzar por el epitafio y avanzar hacia los discursos de liberación, a la praxis del pueblo que construyó teoría. Es Svetlana Aleksiévich (1948), Premio Nobel de Literatura, quien con su libro El fin del “Homo sovieticus” (Acantilado, Barcelona, 2015) pone una lápida al comunismo que surgió de una Revolución Rusa inspiradora aún para muchos, adoptada por una América Latina que, entre décadas del siglo XX, se levantó no pocas veces para, “desde abajo”, poner en primera plana la voz, la acción y el voto de oprimidos, esclavizados y dominados.

Es probable que los y las intelectuales de esas revoluciones locales y sus seguidores lean con estupor textos como el de Aleksiévich. Y no es para menos, sobre todo cuando, por más pragmática que sea la visión sobre la vida y la liberación de las clases subyugadas, se tiene la convicción de que Stalin tiñó de horror a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin no fue un paréntesis y si no lo fue, ¿lo de hoy es el futuro? Al final de este texto el mapa nos llevará a textos fundantes, que presagiaban larga vida y no el ocaso cuyo marco es un horizonte no menos desalentador, condicionado por la crisis terminal del Estado-Nación liberal, de un capitalismo sin rumbo y sin humanidad, y por unas democracias representativas sin representantes, pujando por la participación directa que logre unir los retazos. Mientras vivimos en estado de simulacro, leemos a la Revolución Rusa bajo un manto de extrañamiento, donde la izquierda sostiene un mapa que, desde los ‘90, le ha sido arrebatado por terceras o cuartas vías que sólo han logrado aceitar la máquina de los tiempos.

“Las barricadas no son un buen lugar para un escritor. Son una trampa. En las barrica – das la vista se nubla, las pupilas se contraen, los colores se difuminan. Desde las barri – cadas se ve un mundo en blanco y negro donde los hombres se convierten en los puntos negros que hay en el centro de las dianas. Me he pasado la vida en las barrica – das y me gustaría salir de ellas de una vez, aprender a gozar de la vida, recuperar la vista. Pero vuelve a haber decenas de miles de personas que salen a la calle tomadas de la mano, llevan cintas blancas sujetas a las chaquetas: son un símbolo de resurrección, de luz. Y yo estoy con todas ellas”, escribe Aleksiévich antes de hacernos caminar por las historias recogidas tras el largo final de la URSS y lo que vino después, el fervor y la amnesia, el individualismo y la nostalgia por recuperar una ideología irreductible e incompatible con las luces de neón colgadas sobre el borde de una carretera hacia ninguna parte. “¿Por qué aparecen en este libro tantos relatos de suicidas y no de personas comunes con sus comunes biografías soviéticas? (…) Yo busqué a aquellos que se habían adherido por completo al ideal, a aquellos que se habían dejado poseer por él de tal forma que ya nadie podía separarlos, aquellos para quienes el Estado se había convertido en su universo y sustituido todo lo demás, incluso sus propias vidas”, escribe la autora y, leída desde Chile, se cae en la tentación de pensar en el ciclo al revés. La dictadura cívico-militar logró lo contrario, que el Mercado (con mayúsculas) sustituyera la vida. Ambos ciclos, el fin de la URSS y el fin de la dictadura, abrieron los ‘90 por estas latitudes: a Gorvachov y Yeltsin les colgaban carteles de “vendidos y traidores” mientras aquí se esperaba que llegara la alegría, al fin.

Aleksiévich recoge, al concluir su libro, los “Comentarios de una mujer ordinaria”. En estas líneas, “una mujer ordinaria” vive como una más en la larga historia, en algún punto de los cien años que hoy algunos recuerdan, lavan o se apropian. Ella sólo recuerda, tributando a la utopía desde un lugar aislado de Rusia, desde ese margen del que nadie habla, pero que se nos hace tan familiar hoy en todo el mundo occidental: “Aquí la nieve lo cubre todo en invierno. Las casas, los coches…A veces nos pasamos semanas enteras sin ver pasar el autobús. De lo que se cuece en Moscú no tenemos idea. ¡Está a mil kilómetros de nosotros! Vemos en la televisión las noticias de Moscú como quien ve una película. Conozco a Putin y a la cantante Alla Pugachova, pero del resto no sé nada. Y veo los mítines y las manifestaciones en las noticias, pero aquí seguimos viviendo como vivíamos antes… Nuestra vida bajo el capitalismo es exactamente la misma que teníamos bajo el socialismo (…). Tengo 60 años, ¿sabe? Yo no soy de ir a la iglesia, pero necesito tener alguien con quien hablar. Alguien con quien hablar de lo humano y lo divino…A quien decirle que envejecer es un asco, por ejemplo. Y que no tengo ningunas ganas de morir”.

Esta “mujer ordinaria” tal vez habría hablado de lo humano con otras mujeres a comienzos del siglo XX. Y es que la Revolución Rusa no habría dejado esta huella si no fuera por otras que, como ella, angustiadas por el devenir de una clase, lucharon, murieron y articularon un discurso que se materializaría –a la vanguardia de cualquier país hasta ese momento- en el derecho al aborto libre y gratuito, al divorcio, la legitimidad de los hijos nacidos fuera del matrimonio, la despenalización de la prostitución y de la homosexualidad y el derecho a no seguir sujetas a la “esclavitud doméstica”. Stalin borraría parte de estos logros; logros fundados en la utopía revolucionaria.

Nadezhda Krupskaia (1869-1939), Alexandra Kollontai (1872-1952), Inessa Armand (1974-1920), Elena Stasova (1873-1966) son nombres que resuenan hoy para devolvernos el proceso revolucionario –con toda la fuerza de la clase trabajadora- al grito de ¡Pan y paz!, recordado cada 8 de marzo desde 1917 (23 de febrero del año juliano). Con prólogo de Hannah Arendt, se recomienda releer el texto editado este año por Página Indómita, Revolución Rusa, de Rosa Luxembugo (1871-1919), quien, siendo una teórica marxista fue crítica de algunas prácticas bolcheviques.

Los destinos

En tres volúmenes y con letras de destierro, León Trotski (1879-1940) escribió Historia de la Revolución Rusa, intuyendo, tal vez, que sería leído, como un legado, en 2017. Seguro, nunca imaginó que estaría entre los libros ubicados prolijamente en estanterías europeas para promover la oferta sobre “comprender la Revolución Rusa”. Hoy Trotski es leído por los anticapitalistas que reivindican su nombre y el trasfondo emancipador y democrático de 1917.

Trotski escribe: “En los dos primeros meses del año 1917 reinaba todavía en Rusia la dinastía de los Romanov. Ocho meses después estaban ya en el timón los bolcheviques, un partido ignorado por casi todo el mundo a principios de año y cuyos jefes, en el momento mismo de subir al poder, se hallaban aún acusados de alta traición. La historia no registra otro cambio de frente tan radical, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos ante una nación de ciento cincuenta millones de habitantes (…). En tiempos normales, el Estado, sea monárquico o democrático, está por encima de la nación; la historia corre a cargo de los especialistas de este oficio: los monarcas, los ministros, los burócratas, los parlamentarios, los periodistas. Pero en los momentos decisivos, cuando el orden establecido se hace insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para el nuevo régimen. La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos”.

Los destinos a los que hace referencia Trotski, de los que hablaba Marx y Lenin, implican leer la historia desde un contexto donde sea fácil advertir “la bayoneta” o la demagogia, para desviar el foco a las ideas y las materialidades en busca de la “vida buena”. Trotski aventuraba que la Revolución Rusa sobreviviría al Sóviet de Petrogrado, a la guerra civil, a la URSS y a su caída: “La Revolución de octubre sentó las bases para una nueva cultura tomando a todos en consideración. Aun suponiendo que debido a las desfavorables circunstancias y los hostiles golpes el régimen soviético fuera derrocado temporalmente, la huella inexpugnable de la Revolución de octubre, empero, sería un ejemplo para todo el desarrollo futuro de la humanidad”.

Diez días que estremecieron al mundo, de John Reed, es un clásico escolar recuperado por estos días. Lenin (1870-1924), líder del Partido Comunista (bolchevique) y protagonista de ese octubre de 1917, dijo que se trataba de la “obra más veraz y vívida de la Revolución Rusa”. Habría que agregar, a la luz del proceso posterior, el discurso de Lenin en la apertura del I Congreso de la Tercera Internacional, el 2 de marzo de 1919: “El sistema soviético ha vencido no sólo en la atrasada Rusia, sino en Alemania, el país más desarrollado en Europa, así como en Inglaterra, el país capitalista más viejo. Siga la burguesía cometiendo ferocidades, asesine aún a millares de obreros, la victoria será nuestra, la victoria de la revolución comunista mundial es segura”. Aún nadie imaginaba a Stalin, el Muro de Berlín, la Guerra Fría, las vías latinoamericanas y asiáticas, en ese horizonte revolucionario y la contra-revolución que se propagaría.

Por último, siempre se hace necesario revistar al historiador Eric Hobsbawm (1917- 2012), autor de La Historia del Siglo XX (1994), que da cuenta de cómo el “largo siglo XIX” dio paso al “corto siglo XX”. Antes de morir escribió un nuevo prólogo para El Manifiesto Comunista (desde 1872 se le conoce así; originalmente se llamaba El Manifiesto del Partido Comunista, de 1848), de Marx y Engels, base de la Revolución Rusa: “El compromiso con la política es lo que históricamente distinguió al socialismo marxiano de los anarquistas y los sucesores de aquellos socialistas cuyo rechazo de toda acción política condena específicamente el Manifiesto. Incluso antes de Lenin, la teoría marxiana no trataba sólo de ‘la historia nos demuestra lo que pasa’, sino también acerca de lo “que tenemos que hacer’. Ciertamente la experiencia soviética del siglo XX nos ha enseñado que podría ser mejor no hacer ‘lo que se debe hacer’ bajo condiciones históricas que imposibilitan virtualmente el éxito. Pero esta lección se podría haber aprendido también considerando las implicaciones del Manifiesto Comunista. Pero entonces el Manifiesto -y ésta no es la menor de sus notables cualidades – es un documento que prevé el fallo. Esperaba que el resultado del desarrollo capitalista fuera ‘una reconstitución revolucionaria de la sociedad’ pero, como ya hemos comprobado, no excluía la alternativa de ‘la ruina común’. Muchos años después, otra investigación marxiana reformuló esto como la elección entre socialismo y barbarie. Cual de ambos prevalezca es una pregunta que el siglo XXI debe contestar”.

Enrique Rivera: “En las políticas del Ministerio de las Culturas no hay ninguna frase que una arte y ciencia”

La tradición tectónica del país es el pie forzado que propone la 13° Bienal de Artes Mediales para poner en discusión un cruce poco indagado en la actualidad. La relación entre arte, ciencia y tecnología es una ecuación que va más allá de la participación de los artistas en las inauguraciones e instancias de mera divulgación, dice su director, y que tiene una historia poco conocida en Chile.

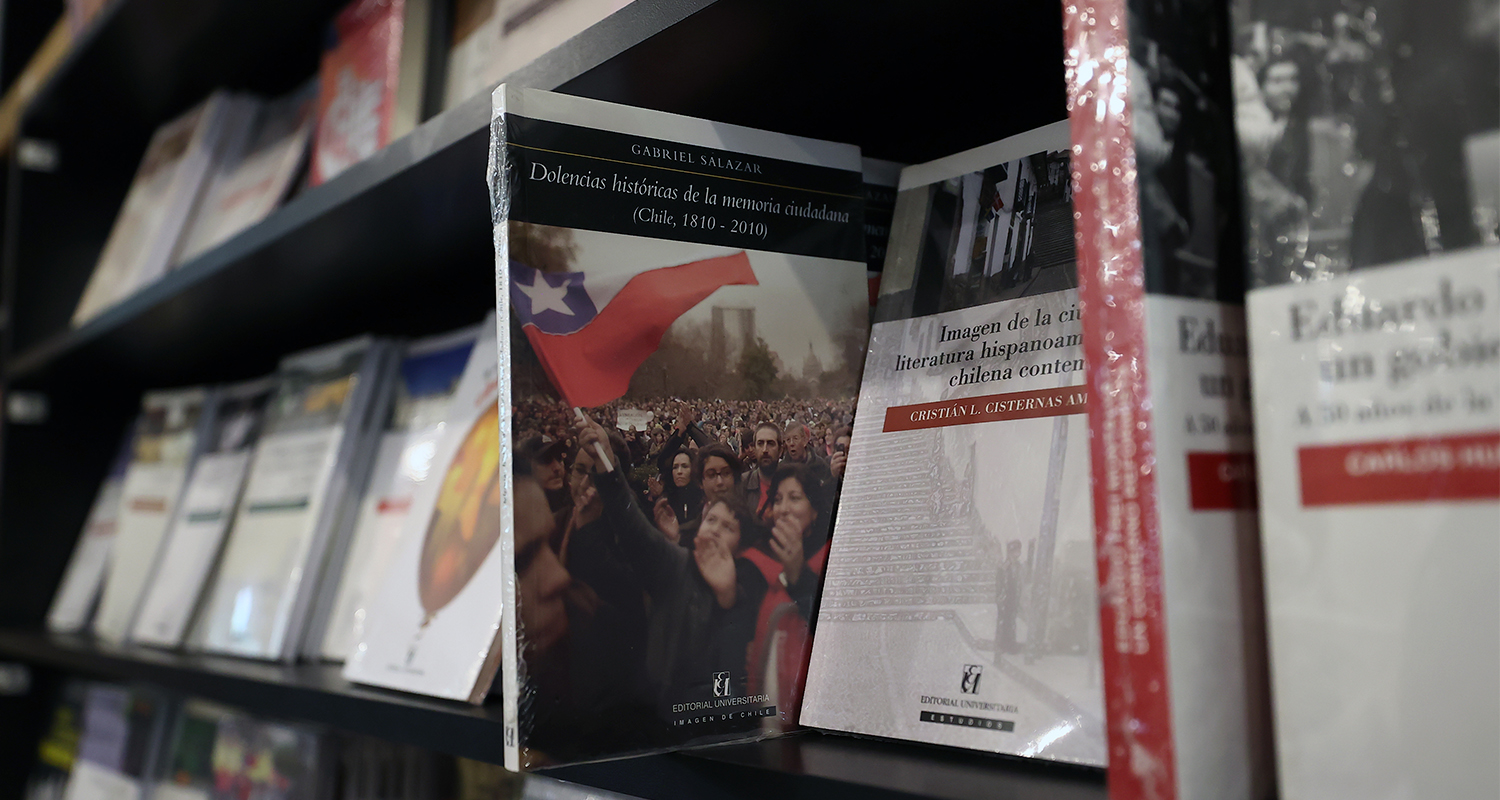

Seguir leyendoLos 70 años de la Editorial Universitaria

Este año la editorial de la Universidad de Chile cumple siete décadas. Innovadora y atrevida, en sus años dorados fue el lugar que acogió a decenas de autores jóvenes que luego se convertirían en los precursores de las letras nacionales. Ahora, luego de sortear complicados avatares económicos, se proyecta al futuro y busca recuperar su lugar de punta en el mundo de las letras.

Seguir leyendoA 50 años de su muerte y 120 de su nacimiento: Marta Brunet, proyecto literario y reflexión política

Por Natalia Cisternas | Fotografías: Archivo Central Andrés Bello

En 1922, una joven escritora chillaneja envía por correo a Santiago, al prestigioso crítico Hernán Díaz Arrieta (Alone), un poemario de un amigo con una entusiasta carta de recomendación. Alone no se tarda en contestar: “los poemas de su amigo son malos”, dice, “pero la carta es muy buena”, agrega. A renglón seguido le pregunta a la joven si no tiene algo de su propia autoría. La muchacha le envía inmediatamente a Alone un conjunto de poemas suyos acompañados de una nueva carta. “Los poemas son malos”, vuelve a responder Alone, “pero la carta es buena, ¿no tiene algo en prosa?”, le consulta el crítico. La joven envía por tercera vez un correo a Alone, esta vez con una novela escrita a mano en un cuaderno escolar. Alone no puede creer lo que lee, la novela estaba lejos de ser una muestra inicial de una ficción en proceso, era una novela acabada y de gran nivel literario, con una suma de imágenes estéticamente poderosas. La joven en cuestión era Marta Brunet, y la novela enviada era Montaña Adentro, la que con el apoyo del mismo Alone, terminaría siendo publicada al año siguiente. Esta anécdota, que será relatada por Brunet y por el propio Alone en más de una ocasión, nos muestra a una escritora de talento que, aunque inmersa en la provincia, no desconoce las instancias y las formas de legitimación del ámbito cultural nacional: sabe cómo y a quién hay que dirigirse para lograr un mayor reconocimiento y circulación de los textos literarios. Por aquellos años, Brunet con 25 años, no era ninguna novata en los espacios de difusión y validación cultural. Ya había publicado varios cuentos con el nombre de Miriam en distintos periódicos de Chillán y Concepción, también participaba activamente en un pequeño ateneo literario en su ciudad, conformado por jóvenes escritores varones, de uno de ellos era precisamente el primer poemario que envía a Alone. Así, si bien Marta Brunet no había publicado ningún libro, y no tenía grandes contactos en los circuitos letrados más importantes, sí era una escritora activa de la vida cultural chillaneja y con la suficiente claridad para entender que el reconocimiento a nivel nacional pasaba por obtener la legitimación en los circuitos artísticos e intelectuales de la capital.

Si antes de la carta a Alone y de la publicación de Montaña Adentro, Marta Brunet dibujaba con dedicación, pero de manera dispersa, una trayectoria literaria sólo visible en algunos periódicos locales, después de estos acontecimientos su obra constituyó un proyecto literario cada vez más maduro y coherente, acompañado por un trabajo cultural y público de envergadura, que cuatro décadas después vería definitivamente consagrado con la obtención del Premio Nacional de Literatura. Marta Brunet fue la segunda mujer en obtener el Premio, después de Gabriela Mistral, a quien, como todos ya saben, la máxima distinción de las letras locales le fue otorgada seis años después del Nobel. Al momento de recibir el Premio Nacional, en 1961, Brunet tenía publi cadas ocho novelas y tres libros de cuentos, y decenas de relatos y crónicas en distintas revistas y periódicos tantos nacionales como extranjeros, entre los que se destacaban los periódicos La Discusión de Chillán, El Mercurio y La Nación de Santiago, La Nación de Buenos Aires, y las revistas Caras y Caretas y Sur de Buenos Aires y Repertorio Americano de San José de Costa Rica. A inicios de la década de los sesenta, cuando el jurado se decidió por su nombre para ser la vigésima figura en recibir el Premio Nacional, Brunet trabajaba intensamente en la publicación de sus Obras Completas que aparecerían en 1963 bajo la editorial Zig-Zag, estaba terminando su última novela Amasijo y contaba con una trayectoria profesional e intelectual sobresaliente, en la que destacaba su trabajo diplomático en Argentina y Uruguay, su labor como editora de la prestigiosa revista Familia y su rol docente en las Escuelas de Temporada de la Universidad de Chile.

Los antecedentes mencionados hacen de Marta Brunet una justa merecedora del Premio Nacional. Sin embargo, si consideramos que sus principales obras literarias las había publicado dos décadas antes y que previamente el jurado se había inclinado por figuras como el historiador Francisco Encina y el crítico literario Hernán Díaz Arrieta (Alone), la entrega de esta distinción llegó con un evidente e injustificado retraso; un retraso que al final de cuentas era parte de las formas de funcionamiento de un campo cultural que respondía a las mismas lógicas de exclusión y validación del sujeto femenino que operaban en el resto de la sociedad. En otras palabras, si las mujeres y su trabajo creativo e intelectual rara vez eran visibilizados y legitimados, la tardanza del Premio Nacional de Brunet no era en ningún caso la excepción, sino la norma.

Así, ese mismo campo cultural que Brunet había demostrado conocer muy bien al inicio de su carrera cuando le escribió a Alone y aceptó la tutela del crítico para abrirse paso en ese mundo letrado, era el que la relegaba a un segundo plano a la hora de su valoración definitiva. Marta Brunet obtendría finalmente el Premio de la misma manera como lo había obtenido Mistral: cuando ya era imposible e injustificable seguir manteniendo su nombre entre los eternos candidatos; cuando la importancia de su obra traspasaba fronteras y su producción creativa era vista como un hito dentro de la historia literaria nacional.

En relación a su aporte literario, desde sus primeras publicaciones Marta Brunet fue considerada por la crítica como una autora innovadora, cuya prosa introducía un nuevo aire a la representación del mundo rural, hasta entonces dominada por la corriente criollista que imponía un estilo más bien descriptivo del paisaje campesino y las costumbres regionales. A diferencia de autores como Mariano Latorre, Brunet proponía una literatura cuyos conflictos centrales descansaban en la subjetividad de sus personajes, principalmente en el desarrollo emocional e intelectual de protagonistas enfrentados a complejos dictámenes sociales. Con Montaña Adentro se habló de una suerte de neocriollismo, el retrato del mundo campesino adquiría en la novela una densidad existencial que escapaba a la sola necesidad de elaborar retratos fieles de la vida rural. Con el correr de los años, la escritura de Marta Brunet se distanciaría cada vez más de esta definición de neocriollista. En la década del cuarenta publicará los libros de cuentos Aguas abajo (1943) y Raíz del sueño (1949) y las novelas Humo hacia el sur (1945) y La mampara (1946). Aun cuando en varios de estos relatos las acciones se sitúan en espacios campesinos, nos encontramos con historias cuyas temáticas rebasan los límites de ese mundo. Marta Brunet, con recursos propiamente literarios, despliega elaboradas reflexiones sobre el lugar político y social del sujeto femenino en comunidades rurales, poblados de provincia en vías de modernización o urbes completamente modernas. Las complejas formas de explotación de la mujer trabajadora, las tensas relaciones con sus pares de género en un marco social que las obliga a competir por el varón, las obligaciones domésticas que anulan sus capacidades creativas e intelectuales, la apropiación de su patrimonio y de sus derechos sobre su prole por parte de los hombres (maridos u otros), la necesidad de encajar en los moldes de femineidad que se le asignan, son los desafíos y problemas más frecuentes que viven las protagonistas brunetianas. En sus textos se constituyen universos en los que las enrevesadas formas de subordinación de la mujer se despliegan como constantes que proyectan la idea de una sociedad en la que, independiente de los avances modernizadores, persiste una jerarquía rígida en donde las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres, constituyen el sector más marginado y explotado de la comunidad.

Esta dimensión crítica de la literatura de Marta Brunet la hace especialmente incómoda, al punto que la crítica de las primeras décadas prefirió omitirla de sus interpretaciones o bien ocultarla bajo la definición de una “prosa recia”, “poco femenina”, que no dudaba en exponer con un lenguaje crudo y directo los aspectos más crueles y violentos de la vida campesina. Bajo estas descripciones amplias, el fino análisis a los roles de género y las formas de exclusión de la mujer presente en sus ficciones quedaba totalmente desdibujado. Varias décadas más tarde, importantes críticas feministas, realizando lecturas desde una perspectiva de género, darían cuenta de una obra no sólo estéticamente notable sino capaz de desarrollar elaboradas reflexiones sobre el rol de la mujer en la sociedad chilena. Lorena Amaro, Kemy Oyarzún, Rubí Carreño, Diamela Eltit, Eugenia Brito, por mencionar a algunas, han contribuido a que ahora podamos entender en términos estéticos y también ideológicos la obra de una de las narradoras más significativas de la literatura chilena.

Bernardo Oyarzún, artista: “La violencia en Chile viene desde los inicios del Estado”

Su obra Werken ha sido reconocida en la 57° Bienal de Venecia, instalando el mensaje de un “pueblo que está absolutamente vivo” en un país que “es mapuche, pero se cree nórdico”. Siendo uno de los artistas más políticos de la historia chilena reciente, Oyarzún critica a la Bienal porque se ha ido constituyendo en un espacio cada vez más banal y vacío de sentidos.

Seguir leyendoElena Poniatowska: “El gran problema de América Latina es que sus países no se han unido”

Conversar con una de las escritoras y periodistas más destacadas del continente es siempre un lujo; la oportunidad de indagar a través de su lúcida y crítica mirada los temas que han marcado y siguen determinando la convivencia entre los países del Cono Sur: la educación, la inmigración, las mujeres, la relación con nuestro vecino del norte. “El ideal de Simón Bolívar jamás se cumplió porque gente de todos los países, incluso los centroamericanos y los sudamericanos, llegando hasta Argentina, prefería ir hasta Estados Unidos”, asegura Poniatowska.

Por Ximena Póo | Fotografías: Felipe Haro y León Muñoz | Fotografía de portada: Casa de América

Todos los testimonios coinciden en que la repentina aparición de luces de bengala en el cielo de la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco desencadenó la balacera que convirtió el mitin estudiantil del 2 de octubre en la tragedia de Tlatelolco. A las cinco y media del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente diez mil personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigían a la multitud compuesta en su gran mayoría por estudiantes, hombres y mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la Unidad, transeúntes que se detuvieron a curiosear, los habituales mirones y muchas personas que vinieron a darse una “asomadita”. El ambiente era tranquilo a pesar de que la policía, el ejército y los granaderos habían hecho un gran despliegue de fuerza. Muchachos y muchachas estudiantes repartían volantes, hacían colectas en botes con las siglas CNH, vendían periódicos y carteles, y, en el tercer piso del edificio, además de los periodistas que cubren las fuentes nacionales había corresponsales y fotógrafos extranjeros enviados para informar sobre los Juegos Olímpicos que habrían de iniciarse diez días más tarde…”.

Era 1968 y Elena Poniatowska –decana de las letras mexicanas, Premio Cervantes 2013 y Gabriela Mistral 2006- retrataba así, en “La Noche de Tlatelolco” (1971), el ambiente y luego las horas trágicas que marcaron al movimiento estudiantil que sacudió a México y a toda América Latina en defensa de la educación pública y en contra de la militarización de los estados. Un clásico que hasta hoy se lee en algunas escuelas de Periodismo y que da cuenta de una voz certera, valiente, entregada, que actualmente, a sus 85 años, no deja de viajar llevando sus letras al mundo. Así lo hace con “Las Indómitas”, su más reciente novela por la que transitan revolucionarias, intelectuales, obreras, mujeres notables. Son las voces de Josefina Bórquez, Nellie Campobello, “Frente a Estados Unidos hay que pensar que México tiene una cultura mucho más antigua que la que encontraron en Estados Unidos los primeros peregrinos” Josefina Vicens, Rosario Castellanos, Alaíde Foppa y Rosario Ibarra de Piedra, entre tantas otras que abrazaron causas cotidianas y gestas heroicas por los derechos humanos.

Nunca piensa en legado, reconoce hoy la “Princesa roja”, pero sí en retroceder a sus raíces al reconstruir la historia de la familia de su padre, Jean Evremont Poniatowski Sperry, francés descendiente del último rey de Polonia, Estanislao Poniatowski, “lo que me ha costado mucho trabajo”. Criada hasta los 10 años en París, Elena comenzó su vida en México (aunque cursó la escuela primaria en Filadelfia) junto con su madre, la mexicana Paula Amor, y su hermana Kitzia, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su vida entrevistó a Luis Buñuel, Octavio Paz, Diego Rivera, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, y así fue tomándole el pulso la historia del siglo XX.

Desde su casa en Ciudad de México, a pocos días de “cruzar el charco” hasta Madrid para presidir la 20° edición del Premio Alfaguara de Novela, y recordando a “Tinísima” (una novela formidable sobre la fotógrafa Tina Modotti) reconoce que “toda la vida he escrito sobre mujeres, desde hace muchísimos años, porque son siempre las grandes olvidadas. Se habla poco de ellas. Sobresaturada está la figura de Frida Kahlo. Ya no saben ni qué inventar sobre ella; es como la Virgen de Guadalupe mexicana”. Para ella ha sido “ importante rescatar la obra de mujeres que muchas veces fueron criticadas por hombres que les eran harto inferiores a ellas y que, sin embargo, se daban el lujo de criticarlas, como sucedió en el caso de Rosario Castellanos, que es una gran poeta, novelista y posiblemente la más completa de las escritoras mexicanas. Ahora, hay que recordar que, según Octavio Paz lo afirmó, la mayor poeta de toda América Latina es una mujer: Sor Juana Inés de la Cruz. Pero, en general, a las mujeres se les hace un lado y se les margina solo por su condición de ser mujeres, pero hay algunas notables como Elena Garro y muchas más que van a venir”.

Y así, hablando “de algo que nos importa tanto a las dos”, Elena dibuja el puente entre las mujeres y los jóvenes para referirse a la esperanza y a las deudas de esta América Latina que cada vez más siente el peso de un norte estadounidense que, en la era Trump, complejiza el escenario del poder y nos sitúa en un lugar donde es urgente que intelectuales, académicos y académicas no se replieguen más.

Pensando en México, vuelca sus anhelos: “la universidad, sobre todo la mexicana, que es una de las más antiguas de América Latina, así como fue México sede de la imprenta, debe ser y seguir siendo una gran central de energía que produzca el mayor pensamiento de México en el sentido de la moral del país, tiene que ser la espina dorsal de un país enorme, que ya tiene unas ciudades monstruosas como es Ciudad de México, y ojalá que todos los que aspiran a ello pudieran entrar a la universidad. Desde luego, muchos son rechazados, y muchos pasan por la universidad, como decimos aquí en México, de noche, porque no tienen la oportunidad de entrar. Yo creo que la educación, la creatividad, es lo que México le puede dar al mundo y sobre todo frente a Estados Unidos. Hay que pensar que México tiene una cultura mucho más antigua que la que encontraron en Estados Unidos los primeros peregrinos”.

Crónica de los despojados

Mientras en Chile se vivía la Reforma del ‘68, el movimiento mexicano de ese año sigue inspirando a muchos otros porque retrocede la mirada hacia el papel del Estado como responsable de lograr que lo mejor de cada estudiante sea para aportar a la construcción social, sin represión. “Fue un movimiento de rebelión contra el Estado y muchos líderes fueron encarcelados, pero no había peticiones académicas en el pliego petitorio de los estudiantes. Había sobre todo peticiones en contra de la policía y en contra del Ejército”, dice Elena, consciente de que aún hay deudas, partiendo por las brechas económicas, la centralización y la violencia que cabalgan juntas a través del territorio mexicano. “En muchos casos ha sido un privilegio acceder a la educación, porque hay que pensar que la población mexicana, sobre todo en los estados, es muy pobre y no tiene acceso a muchísimos bienes. Y tiene muchas dificultades de sobrevivencia. Por eso ha sido tan importante que muchos estudiantes puedan acceder a la universidad. Aunque la universidad es gratuita, conlleva muchísimos gastos de otro tipo como transporte y libros”.

Se reconoce cercana a los estudiantes de este siglo y ha solidarizado con ellos sin dudarlo; se la ha visto exigiendo justicia para los desaparecidos de Ayotzinapa y manifestándose contra el muro de Trump, que la indigna porque “incluso se han ofrecido empresarios mexicanos a ayudar a construirlo; lo han hecho traicionando a su país. El muro es ya un hecho, lo que no es un hecho es que lo vayan a pagar los mexicanos. Lo que no acepta Estados Unidos es dejar entrar la pobreza mexicana porque los que se van lo hacen porque su país no puede alimentarlos ni darles casi absolutamente nada. Por eso creen que tendrán una mejor vida en Estados Unidos, y lo que no quieren jamás es regresar a su país porque han sido rechazados”.

Las imágenes que nos llegan de La Bestia, el tren que carga en sus entrañas la miseria de quienes persiguen un sueño que no tarda en convertirse en pesadilla, se podrían evitar con una América Latina más unida. Pero Elena es algo escéptica: “El ideal de Simón Bolívar jamás se cumplió y no se cumplió porque gente de todos los países, incluso los centroamericanos y los sudamericanos, llegando hasta Argentina, prefería ir hasta Estados Unidos; profesores, intelectuales prefieren enseñar donde les pagan más y por eso eligen ese destino. Así como hay braceros, es decir, migrantes por pobreza, también hay migrantes intelectuales porque ganan en un mes lo que no logran ganar en un año en su país. Hay que ver las cosas con mucho realismo. Todo gira a veces en torno a las razones económicas”.

O en torno a un ideal que precisamente los jóvenes se empeñan en reactualizar, tal como en los últimos años ciertas figuras reivindican lo gravitante que pueden ser las redes culturales para trazar nuevas escalas para los mapas de esta región. Tal es el caso de Gabriela Mistral, quien, como recuerda Elena, “vino a México invitada por José Vasconcellos, que era entonces Secretario de Educación, y su título era el de Maestra (así, con mayúsculas). Ella fue una Maestra extraordinaria en México. Incluso visitó escuelas, recorrió caminos y se entregó por completo a la educación en México, a su vocación y al de ser escritora. Ella es un ejemplo a seguir, una gran poeta y una Maestra con una capacidad de entrega poco común que se manifestó también en sus escritos, en su poesía”.

México y Chile, el mapa que falta

Chile es, para la autora de “La piel del cielo” (2001) y “Leonora” (2011), “uno de los países más celebrados por su defensa de valores intelectuales”. Y por eso mira de cerca este 2017, año de elecciones y reformas ripiadas; año incierto. “Todos nosotros en México somos devotos de Salvador Allende y de Pablo Neruda, obviamente, quien pasó muchísimos años en México entre nosotros y escribió sobre muchos mexicanos, no solo sobre el paisaje. En su época hizo un poema bellísimo sobre Tina Modotti, quien murió aquí de un ataque al corazón a bordo de un taxi”.

Elena se transporta brevemente desde su casa, a pasos de la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta una Alameda que le describo mientras ella toma aliento para decir que “toda la intelectualidad chilena ha recibido de México muchísimo amor y respeto. Recuerdo que Carlos Fuentes decía que el mejor español que se habla en toda América Latina es el de Chile. Y aquí los científicos mexicanos se pelean por ir a Chile, al Tololo por ejemplo, y tener ahí una hora para observar las estrellas. Chile ha sido importantísimo para México”.

Amiga de uno de los cronistas más provocadores que ha gestado México en las últimas décadas, Carlos Monsiváis (1938-2010), reclama que las deudas de lazos entre ambos países hoy también son simbólicas. Porque si en los ‘60 y hasta el ‘73 el circuito de los bienes culturales era intenso en América Latina y el Caribe, hoy es más bien superficial, comercial y mediatizado. “Aquí es muy difícil encontrar libros que provengan de Chile porque todos miran al norte pensando que ahí está el triunfo. Muchos escritores solo quieren que los traduzcan al inglés y no buscan para nada llegar a toda América Latina. No hemos hecho el esfuerzo. Es muy difícil encontrar libros latinoamericanos en México. Aquí tenemos un dicho que se refiere a Centroamérica y que es muy despectivo: ‘fuimos de Guatemala a Guatepeor’. Eso es muy revelador. El gran problema de América Latina es que sus países no se han unido; lo único que los une han sido los programas de televisión, pero no el ideal latinoamericanista. Y nos une la común condición de deudores de Estados Unidos”.

Elena Poniatowska Amor

Nació en París en 1932. Primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo mexicano, entre sus obras se cuentan “La Noche de Tlatelolco”, al que se le otorgó el Premio Xavier Villaurrutia y que rechazó preguntando quién iba a premiar a los muertos. Sus novelas y cuentos son “La flor de lis”, “De noche vienes” y “Tlapalería”, “Paseo de la Reforma” “Hasta no verte Jesús mío”, la vida de una soldadera mexicana, “Querido Diego, te abraza Quiela”, “Tinísima” ganadora del Premio Mazatlán (1992), “La piel del cielo”, ganadora del Premio Alfaguara de novela 2001 y “El tren pasa primero”, sobre la vida de los ferrocarrileros mexicanos, Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (2007). “Leonora” obtuvo el Premio Biblioteca Breve Seix Barral (2011). “El Universo o nada” (2013) es la biografía del astrofísico Guillermo Haro. Entre muchos otros libros destaca “Las Indómitas” (2016). Tras recibir doctorados Honoris Causa de la UNAM y de la UAM, le fueron otorgados los de la Universidad de Puebla, de la de Sonora y del Estado de México, de la de Guerrero, la de Chiapas y la de Puerto Rico. También el “Gabriela Mistral” de Chile y en 2006 el “Courage Award” de La International Women’s Media Foundation. El 19 de noviembre fue nombrada Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2013.

Universidad de Chile y su aporte al desarrollo artístico cultural del país

“Gobernar es educar” era el famoso lema del Presidente Pedro Aguirre Cerda. Comenzaban los años ‘40 y la Casa de Bello respondía haciéndose parte del modelo desarrollista del mandatario. Con plena convicción de su rol público, surgieron bajo la conducción del Rector Juvenal Hernández las líneas fundacionales del arte nacional: la Orquesta y el Coro Sinfónicos, el Ballet Nacional Chileno, el Teatro Experimental y los Museos de Arte Contemporáneo y de Arte Popular Americano. De su aporte y el desafío de leer su rol en una sociedad tan distinta a la de los años ‘40 se tratan las siguientes páginas.

Por Sofía Brinck y Natalia Sánchez

Fotografías: Felipe Poga / Colección Archivo Fotográfico, Archivo Central Andrés Bello / Fotografía de portada: Montaje de Fuenteovejuna (1952). Colección Fotográfica CIP – Teatro Nacional Chileno.

Fueron años difíciles. El país se sacudía con las noticias de una guerra que volvía a azotar los cuerpos y las mentes, separando el mundo en dos polos de pensamiento enfrentados en las armas. Es en este contexto que la visión de dos hombres radicales sobre el concepto de desarrollo de la nación da curso al rol protagónico de la Universidad de Chile. Se trata de Pedro Aguirre Cerda y Juvenal Hernández, quienes desde sus trincheras al mando del país y la universidad pública estatal decidieron crear una nueva institucionalidad para un sector históricamente relegado, las artes.

La ley 6.696 de 1940 creó bajo el alero del Estado el Instituto de Extensión Musical (IEM) con el mandato de la formación de una Orquesta Sinfónica, un Coro y un Cuerpo de Baile, los que debían fomentar la creación de obras nacionales y las iniciativas musicales en el país. La iniciativa era inédita en Latinoamérica. Por primera vez un Estado se hacía cargo directamente de la creación de una institucionalidad artística de carácter nacional que diera un espacio a los músicos, compositores y bailarines nacionales.

Fue el primer paso. Luego vendría el Teatro Experimental en 1941, el Museo de Arte Popular Americano en 1944 y finalmente el Museo de Arte Contemporáneo en 1947. Francisco Brugnoli, director del Museo de Arte Contemporáneo, los llama “los años dorados” de las artes en Chile. “Los cuerpos estables, los museos, los institutos… esos fueron la primera institucionalidad cultural del país”, recuerda. Es la era de la extensión universitaria, las Escuelas de Temporada (que recién en 2015 recuperaron su carácter regional después del corte de la dictadura) y también la era de ser el motor -Universidad y Estado- del desarrollo artístico y cultural de la nación.

La Orquesta y el Coro: compañeros de una vida

Fue un martes 7 de enero de 1941 en el Teatro Municipal de Santiago. Ante un lleno total, Domingo Santa Cruz, Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile y presidente del flamante Instituto de Extensión Musical, pronunciaba las palabras que precederían a la primera función de la Orquesta Sinfónica de Chile: “el Instituto y su Orquesta serán un remanso en el que todos los músicos tendrán confianza, la palestra acogedora para estimular el trabajo de nuestros creadores y la mano generosa que habrá de tenderse en ayuda y apoyo de los ejecutantes y los profesionales de la música en general”.

Desde su inauguración, la Orquesta estuvo al mando de Armando Carvajal hasta 1947, cuando se hace cargo el maestro Víctor Tevah. Para ese entonces el IEM ya había pasado a estar bajo la tutela de la Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica se había hecho de un nombre a nivel nacional e internacional, lo que llevó a personalidades como Leonard Bernstein, Herbert von Karajan e Igor Stravinsky a dirigirla.

Luis Alberto Latorre, pianista titular de la Orquesta y reciente ganador del Premio a la Música Nacional Presidente de la República, lleva 26 años en la agrupación. Mirando al pasado, comenta que las décadas del ‘50 y ‘60 fueron fundamentales para el desarrollo musical de la Orquesta, pero que ésta ha cambiado: “el sonido y el trabajo de la Orquesta Sinfó- nica han ido aumentando en calidad en un gran nivel. Es cierto que antes hubo directores célebres que pasaron por acá, pero creo que el nivel de la Orquesta ahora es muy distinto, se ha ido profesionalizando cada vez más”.

Misma suerte ha corrido el Coro Sinfónico y las cien voces que lo componen. Fue fundado sólo cuatro años después que la Orquesta, siendo su primer director Mario Baeza. A pesar de que su trayectoria ha estado íntimamente ligada a la Orquesta -ésta los acompañó en su primer concierto en el estreno del Oratorio El Mesías de Händel- el Coro ha logrado construir un nombre por sí mismo. Esto se ha reflejado en las múltiples giras nacionales e internacionales, y en los numerosos reconocimientos que ha recibido, entre los que destacan el Premio a la Trayectoria otorgado por el Círculo de Críticos de Arte, un premio APES y en 2008 el Premio a la Música Nacional Presidente de la República.

“La labor cultural que ha realizado el Coro Sinfónico en este país no la ha realizado ningún otro coro, y no sé si hay ejemplos en Sudamérica”, afirmaba su director, Juan Pablo Villaroel, en noviembre para el aniversario 70° de la agrupación, ocasión que fue conmemorada con un concierto en la Casa Central de la Universidad de Chile.

En enero la Orquesta Sinfónica cumple 76 años de trayectoria, celebración que comenzó de forma anticipada en diciembre con el Premio Senado de la República 2016, recibido recientemente por la agrupación sinfónica por su aporte a la cultura nacional.

Para Diego Matte, director del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) que agrupa a las mencionadas entidades, los cuerpos estables nacionales no se pueden entender fuera de la Universidad de Chile y en ese contexto enmarca el galardón recibido. En su opinión, los principales aportes de las agrupaciones nacionales a Chile son el compromiso con la excelencia artística y el acceso a esa excelencia, que debe estar al alcance de todos. “Es un mérito que estas instituciones todavía existan y que estén bajo la tutela de la Universidad de Chile, lo que les ha permitido esa proyección y desarrollo, porque acá están protegidos dentro del ámbito público, en un ambiente comprometido con el desarrollo intelectual, científico y social del país”, reflexiona.

Banch y TNCH: Dos compañías para dos escuelas de artes escénicas

Cuando el afamado Ballet Jooss se presenta en el Teatro Municipal en 1940 con La mesa verde, obra que marca un antes y un después en la historia del ballet moderno, la historia nacional de la danza también comienza a reescribirse. Tal fue el impacto de la compañía en Chile, que cuando llega a los oídos de Armando Carvajal y Domingo Santa Cruz que parte del equipo del Ballet Jooss se había instalado en Venezuela no dudaron en realizar las gestiones para contratar a tres de ellos con la misión de conformar la escuela de ballet del IEM. Así es como llega al país Ernst Uthoff, como director y fundador de la futura escuela, su esposa y bailarina Lola Botka y el bailarín Rudolf Pestch.

El 7 de octubre de 1941 se iniciaron las actividades de la Escuela de Danza con una selección de 70 postulantes entre los centenares que solicitaron matrícula. El 18 de mayo de 1945 se presentaron por primera vez como un cuerpo estable con el nombre de Ballet de la Escuela de Danza, que con los años se transformaría en el Ballet Nacional Chileno (Banch). Coppelia fue la obra escogida, con música de Leo Delibes y coreografía de Uthoff.

Inverso fue el proceso de profesionalización del teatro en Chile. Meses antes, en el mismo año 1941, un grupo de estudiantes del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile presentaba en el Teatro Imperio la primera función oficial del Teatro Experimental, compañía que muchos años después se conocería como Teatro Nacional Chileno (TNCH). El grupo, formado y liderado por Pedro de la Barra y José Ricardo Morales, se componía de 28 actores y actrices aficionados que fueron conocidos como la Generación del ‘41. Mauricio Barría, actual Subdirector del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile e integrante del Directorio Transitorio del TNCH, afirma que “el objetivo era profesionalizar el teatro y renovar los repertorios. Se instalan como un teatro de vanguardia, por eso el nombre es Teatro Experimental, hay toda una mirada de la época a pesar de que ya vienen un poco pasadas las vanguardias en el año ‘40’”.

Es gracias a los esfuerzos del Teatro Experimental que en 1949 se funda la Escuela de Teatro y, casi en paralelo, la Escuela de Diseño Teatral. Otro importante logro se da en 1954, cuando se logra el arriendo al Banco del Estado de la Sala Antonio Varas, que acoge al TNCH hasta hoy.

Durante las décadas del ‘50 y ‘60 ambas compañías de artes escénicas alcanzan su época de mayor gloria con un amplio repertorio y un nutrido desarrollo de sus disciplinas. Destacan en el Banch montajes como Carmina Burana, considerada la obra maestra de Uthoff, y también las obras de Patricio Bunster; Bastián y Bastiana (1956), y Calaucán (1959), una de las más importantes de la época y de las piezas mejor logradas del Ballet Nacional Chileno. En tanto, el Teatro Experimental se consolidó a través de obras que transitaban entre lo clásico y moderno, como Romeo y Julieta, protagonizada por Marcelo Romo y Diana Sanz, y ¿Quién le tiene miedo al lobo?, dirigida por Agustín Siré y llevada a escena en 1964.

La llegada de la dictadura y la intervención militar en la Universidad presenta un quiebre en la historia común de estos elencos. Es en el año 1987 cuando, bajo la rectoría designada de José Luis Federici, se decreta la desvinculación del Coro de la Universidad de Chile, el Ballet Nacional Chileno y la Orquesta Sinfónica de Chile de la Facultad de Artes, tras la creación, ese año, del Centro de Extensión Artística y Cultural Domingo Santa Cruz, actual CEAC. Por otro lado, el Departamento de Teatro defiende la permanencia del Teatro Nacional Chileno y lo consigue, sin embargo, el elenco deja de funcionar en la década siguiente por problemas administrativos y financieros. Para la historiadora y directora del Proyecto NAVE, María José Cifuentes, el Banch -que en 2015 cumplió 70 años de funcionamiento- ha sabido sobreponerse a diversas dificultades que ha enfrentado en el último tiempo. “Los cambios de dirección y de elenco han sido un importante desafío y sin duda sus decisiones han apostado a su profesionalización y desarrollo de nuevos lenguajes, determinaciones que han llevado a esta compañía a seguir siendo un referente nacional en el ámbito de la danza, afirma Cifuentes.

El actual Directorio Transitorio del Teatro Nacional Chileno -que celebró sus 75 años de vida el presente año- se encuentra trabajando, según relata Mauricio Barría, en un nuevo estatuto que establezca los mecanismos para escoger a su director o directora mediante concurso público, que redefina la relación del TNCH con el Departamento de Teatro, entendiendo al Teatro Nacional como “el organismo natural de extensión de nuestro departamento”. “Para nosotros el Teatro Nacional debería ser un lugar de prácticas profesionales, un lugar donde están apareciendo los discursos que al departamento, como investigadores y creadores, le interesa que aparezcan, las reflexiones, pero también las formas de vinculación con la comunidad”, concluye Barría para la nueva etapa que está en diseño.

MAPA: patrimonio e identidad de Chile

“El Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago salvaguarda el patrimonio para todos los chilenos”. Nury González es rotunda al definir la labor de la institución de la que es directora desde el año 2008. Y como si no fuese a quedar claro, agrega: “Somos nacionales. Es el único lugar que está salvaguardando una memoria de una identidad que está desapareciendo”.

El MAPA se inaugura oficialmente el 20 de diciembre de 1944, pero sus orígenes se remontan a la Exposición de Artes Populares que se realizó en 1943 en medio de las celebraciones del centenario de la Universidad de Chile. Para esa ocasión, Amanda Labarca, académica de la institución y presidenta de la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual, encabeza un llamado a los países vecinos a donar obras de artesanía popular para la muestra. Si bien no todas las piezas alcanzan a llegar debido a la inestable situación política de la época, la exposición se realiza exitosamente y da pie para que el Consejo Universitario decrete la creación del MAPA.

El museo ha tenido una historia accidentada. Desde su fundación nunca ha contado con una sede propia, recalando primero en el Castillo Hidalgo y siendo luego relegado a las instalaciones del MAC después del golpe militar, periodo durante el cual incluso desaparecen piezas de la colección. Actualmente su sede está en una casa en la calle Compañía, pero parte de su acervo se exhibe en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

En palabras de su directora, las más de seis mil piezas que componen su colección “tienen que ver con objetualidades del cotidiano. Son objetos que se hacen en lo que llamo el espacio calmo de la heredad, son transmisiones de abuelas a madres a hijos, transmisiones de saberes aprendidos en ese contexto.”

En esta tarea el MAPA trabaja codo a codo con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes mediante proyectos y convenios. Uno de los más importantes tiene que ver con el Programa “Sello de Excelencia”, concurso que releva la calidad de la artesanía chilena. Las piezas ganadoras pasan automáticamente al MAPA, alimentando así la colección con nuevas representaciones artísticas. “Los únicos que damos garantías de dar el acervo para el país somos el MAPA, porque somos un museo público y estatal. Lo que entra al MAPA, entra para la Universidad; y si entra para la Universidad, entra para Chile”, afirma su directora. Ana Carolina Arriagada, directora regional del Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana, está de acuerdo con ella. “El MAPA es un anclaje a nuestra identidad latinoamericana, al reconocimiento de nuestras artes y oficios tradicionales y populares; una reivindicación de nuestros saberes y formas de habitar en nuestro territorio”, explica.

Es por estas razones que el Ministro Ernesto Ottone nombró a González como curadora de la exposición chilena que participará en 2017 en Revelation, la III Bienal de Artes y Oficios que se realizará en París y que tiene a Chile como invitado de honor. “Cuando tomé el cargo de directora quería poner al MAPA en el mapa cultural chileno. Hoy nadie duda de qué es el MAPA”, declara Nury.

MAC: la añoranza por la actualidad

Corría junio del año 2002 y mientras Brasil y Alemania protagonizaban la final de la Copa del Mundo de Fútbol, en Chile cinco mil personas daban la sorpresa al salir a las calles a desnudarse ante el lente del fotógrafo Spencer Tunick, ante una fuerte oposición de grupos conservadores.

Francisco Brugnoli, director del Museo de Arte Contemporáneo, fue el coordinador de la venida de Tunick a Chile. “Debimos gestionar los permisos ante la Intendencia y el Concejo Municipal de la época en medio de mucha oposición”, rememora. Para Brugnoli, acciones como ésta representan el espíritu del MAC y demuestran, además, lo fundamental de que el Museo esté alojado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. “Eso es muy importante, porque nos da autonomía, nos permite ser libres”, manifiesta.

Los orígenes del Museo de Arte Contemporáneo se remontan a la creación del Instituto de Extensión de Artes Plásticas en 1945, enmarcado en las políticas dedicadas a la cultura de la época. La primera muestra se inauguraba dos años más tarde en el edificio conocido como “El Partenón” en la Quinta Normal, con la presencia de autoridades nacionales, universitarias y artísticas. Para su primer director, Marco Bontá, el MAC representaba un “concepto que abarca lo histórico, lo estético y lo político”, que llegaba a cumplir un anhelo de los artistas de la época por la actualidad.

En 2017 el MAC cumplirá 70 años de historia. Por sus dos sedes -Quinta Normal y Parque Forestal- han pasado los más grandes artistas nacionales y connotados representantes internacionales. Francisco Brugnoli lo ha encabezado durante las últimas décadas y lo define como “un museo de actualidad que pone a la sociedad civil en contacto con el mundo, hace crecer el imaginario nacional”.

En la actualidad, el museo no sólo cumple la función de ser un espacio de exhibición, sino que también se hace cargo de las tres bases fundamentales de la universidad: docencia, investigación y extensión. Es en este último campo donde ha desarrollado áreas como Educamac, cuyo objetivo es convertir al museo en un espacio de intercambio de ideas y vinculación con la comunidad.

“El Museo de Arte Contemporáneo ha generado potentes dispositivos educativos y pedagógicos para nuestra comunidad, labor sumamente relevante en una área como las artes visuales, donde existen claras brechas de acceso, no sólo en la materialidad, sino también en lo simbólico, en comprender, acceder y participar al proceso de apropiación, señala la directora regional del Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana. Para ella, el museo representa “una apertura a nuevos lenguajes, un diálogo con ‘lo otro’, la alternancia necesaria para definir lo que somos; la capacidad para abrirnos a otros referentes”.

La Camerata Vocal de la Universidad de Chile

Fue el último de los cuerpos estables en ser creado, fundándose en el año 2000. Está compuesta por 16 cantantes profesionales, que a su vez son instructores vocales del Coro Sinfónico. Su objetivo es cultivar y difundir repertorios de música a capella, entre los que destacan musicales como West Side Story, cantatas, música de películas, arias famosas de óperas como La Traviata, y música de grupos contemporáneos, como The Beatles, entre otras.