Frente al desafío de pensar un Chile nuevo, la poeta chilota Rosabetty Muñoz hace el ejercicio de imaginar una Constitución donde haya espacio […]

Seguir leyendoLa solidaria complicidad nacional: los 81 desechados en la Cárcel de San Miguel

-Mi hijo es lanza, dijo madre 1.

-El mío escapero, dijo la 2.

-Cogotero aún, la 3.

-Acaso monrero, la 4.

Eran seis madres rapadas, rasadas, peladas: Seis lampiñas que suplicaban justicia.

Diamela Eltit, Por la patria.

Por Miguel Enrique Morales

Mi papá bebió de un sorbo su botella de Coca-Cola. Estaba sediento, como cada 8 de diciembre tras completar la caminata a la cumbre del Cerro San Cristóbal para pagar manda a la Virgen María que cuida Santiago. El día anterior trabajó hasta tarde, pero no estaba dispuesto a “fallarle” voluntariamente a la virgen. En sus cuarenta y nueve años, las únicas tres veces que no le cumplió a la virgencita fue porque estaba preso en la ex Penitenciaria, en la Cárcel de Rancagua, por unos días en la Cárcel de San Miguel, cuando sí era un lugar de tránsito, un Centro de Detención Preventivo. Esa madrugada salimos a las tres para evitar la luz cegadora del sol del amanecer durante el ascenso. A las 6:15 ya estábamos sentados en un local de la calle Pío Nono, un bar que cada 8 de diciembre renuncia a su rubro nocturno en el bohemio Barrio Bellavista para concentrar sus esfuerzos en la jornada diurna siguiente, en que miles de santiaguinos concurren al cerro. En la cumbre se celebran misas; en las veredas, desde Plaza Italia, los vendedores ambulantes ofrecen velas, calendarios con la imagen de la Virgen, estampitas, escapularios, rosarios; también hay carros que fríen sopaipillas o empanadas. Pero mi papá tenía un imperativo irrenunciable: el ascenso se cumple en ayuno. Es una mañana de esfuerzo por los trescientos sesenta y cinco días en que la Virgen nos ha cuidado. Por eso al culminar el descenso, mi papá se apresuraba en encontrar un local de desayuno a bajo costo.

Esperábamos los sánguches aliados (jamón-queso) cuando la televisión inició un despacho en vivo, algo inusual a las seis de la mañana en un día feriado. Al principio, imágenes sin ninguna voz en off que narrara lo que se proyectaba. La huincha de caracteres daba un indicio: “Humo en la Cárcel de San Miguel”. Ubicado en las intersecciones de Ureta Cox con San Francisco, el recinto penitenciario construido en el barrio obrero de la Madeco exhalaba columnas de humo desde una de las cinco torres en que se distribuye a los reclusos, precisamente la torre 5. Mi papá enmudeció. Sin advertirlo se tomó, nervioso, mi Coca-Cola. Sucesivos sorbos humedecían sus labios y su lengua. Él sabía lo que significaba el fuego dentro de las hacinadas piezas de las cárceles de Chile. “Es mucho el humo, huacho, es mucho el humo, esa weá es grande”, musitó sin mirarme. La llegada de los sánguches lo trajo de vuelta. “El Marcelito, weón, el Marcelito, ¿ya se fue en libertad?” me preguntó, a lo que le respondí que sí, que mi primo Marcelo había salido de San Miguel y regresado a su casa en la población La Yungay, en la comuna de La Granja. “Y el Leo, el Choro Leo, ¿dónde se está hospedando?”. “Parece que en Colina I, papá”, le respondí, a propósito del amiguito que llevaba con nosotros a ver a la U del Matador Salas cuando éramos chicos.

En ese mismo momento una voz en off se sumó a la señal. Decía ser un periodista que despachaba desde su celular y que había llegado a los alrededores de la cárcel. Su voz era indistinguible, porque las familias de los reclusos en la cárcel de San Miguel ya habían empezado a llegar, desesperados. Ellos gritaban, ellos lloraban, ellos clamaban por información desde Gendarmería, ellos querían saber si sus familiares estaban bien. Mi papá no alcanzó a darle una segunda mordida a su sánguche cuando me dijo que no tenía hambre pero me esperaba. La angustia de su voz fulminó mis ganas de comer. Pagamos la cuenta. “¿Pasa algo con los panes que no se los comió, casero?” le preguntó el cajero. “No, no, disculpe”, respondió él. Antes de salir, lo último que escuché desde la tele -mis recuerdos, aquí, se entrelazan- fue al periodista quejándose de que los familiares no le permitían hacer su trabajo de prensa porque en su desesperación les gritaban a ellos pidiendo información. Esa voz, supe después, instauraba la premisa que acompañó la cobertura a lo largo del día: los familiares, desesperados por saber de sus hijos, eran un fastidio para los periodistas.

****

El 8 de diciembre del año 2010, veinte minutos antes de las seis de la mañana, una riña entre internos del cuarto piso del ala sur de la torre 5 de la Cárcel de San Miguel derivó en un incendio que no pudo ser sofocado ni por los reclusos ni por Gendarmería. Tania Tamayo Grez ha investigado los sucesos que llevaron a este exterminio de ochenta y un cuerpos desechados por el Chile de la Transición en su Incendio en la Torre 5: las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar” (2016), libro que aporta cifras y relatos escalofriantes sobre las condiciones que anunciaban la inminencia de una tragedia de proporciones. Escalofriantes por los testimonios, escalofriantes sobre todo por la desidia del Estado del Chile de la Transición, que desoyó las recomendaciones de organismos internacionales a partir de otras tragedias similiares a lo largo de esa década:

“Los mismos incendios tampoco eran un tema desconocido. El once de diciembre del 2000, en el mismo CDP [Centro de Detención Preventivo] de San Miguel, murieron siete internos en la torre dos y, tras un sumario, se decretó que había problemas graves de infraestructura; en la Cárcel del Manzano, en Concepción, el once de septiembre del 2003 murieron nueve internos y 18 quedaron heridos por un siniestro en el módulo tres. El 22 de octubre del 2007, en el centro Tiempo de crecer del Servicio Nacional de Menores (Sename), en Puerto Montt, murieron diez niños en un incendio; y en 2009, en el centro penitenciario Colina II fallecieron otros diez internos (…). Aún así, la tragedia carcelaria más recordada antes de San Miguel ocurrió en mayo de 2001, en Iquique. Allí murieron quemados 26 reos en el módulo de primerizos. Según las investigaciones posteriores, la guardia interna, que contaba solo con tres funcionarios esa noche, no se percató del incendio en un primer momento y la guardia externa tampoco, porque el módulo en cuestión estaba instalado en el patio y la cámara de vigilancia no se encontraba bien enfocada. Entonces, se justificarían desde Gendarmería, la oscuridad no dejó ver el humo. Luego se constató que los extintores no funcionaron porque estaban descargados, que las llaves de una de las rejas de acceso se perdieron y que los gendarmes no se comunicaron inmediatamente con bomberos, los que no pudieron entrar cuando llegaron[1]”.

Si bien el 8 de diciembre del 2010 bomberos acudió al recinto penitenciario en menos de diez minutos desde recibida la llamada, las condiciones de hacinamiento junto a los protocolos negligentes de Gendarmería ya habían condenado a muerte por asfixia o por calcinamiento a ochenta y un reos privados de libertad por delitos de diversa índole.

La tragedia de San Miguel es una bomba de tiempo que estalló inmisericorde ese día[2]. En su pesquisa, Tania Tamayo revela que “El CDP en total albergaba 1.956 prisioneros el día del incendio y su capacidad era de algo más de 700. No hubo forma de esconder el hacinamiento aquel día[3]”. Entre los 144 internos del cuarto piso de la torre 5 había homicidas, violadores (“pichulas de hueso”, como se les conoce en las poblaciones) y asaltantes, pero también algunos internos que no pagaron una multa de 38 mil pesos (poco más de 50 dólares) por consumo de alcohol en la vía pública. Incluso dormía allí un joven privado de libertad por delitos contra la Propiedad Intelectual, Bastián Arriagada, que no quiso ser choro sino ganarse la vida honradamente, vendiendo en las ferias películas piratas.

Los gendarmes a cargo de resguardar la población penal esa noche eran tan solo cuatro, quienes, por lo demás, fueron los únicos imputados por esta tragedia. Los fiscales en ningún momento apuntaron al ministro de Justicia, cartera a la que responde Gendarmería, a pesar de que cada ministro del Chile de la Transición sabe que los gendarmes rara vez gozan de su día de franco por los seis de trabajo en la semana: muchos de ellos obtienen una jornada de descanso después de veintidós días consecutivos en la cárcel. Los fiscales se encargaron de informar que algunos gendarmes de turno esa madrugada habían bebido alcohol durante las tres horas de franco que tuvieron entre las ocho y las once de la noche anterior, previo al regreso a sus dormitorios en la cárcel para reiniciar a las 4:00 AM un nuevo turno sin día de franco por hasta tres semanas. Los fiscales en ningún momento apuntaron al presidente, en su calidad de jefe de Estado, a pesar de que Piñera, como Bachelet, como Lagos, conocía las condiciones de hacinamiento de la población penal del país: en “la pieza chica del cuarto piso sur” de la torre 5, donde se inició el fuego, 71 internos compartían “28,81 metros cuadrados[4]”. Tampoco imputaron a algún director de Gendarmería, cargo de confianza del jefe de gobierno. Pero el periodista, después de descansar en su hogar, insistía ese día en lo difícil que era cumplir con su labor porque las familias, llorando, gritando, rezándole a la virgen por que sus hijos estuvieran bien, le dificultaban cumplir su trabajo. Parecían “desquitarse” con ellos.

****

El viernes 2 de septiembre de 2011, los canales de televisión de la señal abierta se unieron en una tácita cadena nacional de solidaridad en el dolor. Ese día un avión de la Fuerza Aérea de Chile capota alrededor de la isla de Juan Fernández, ubicada 670 kilómetros al oeste de la costa de Valparaíso. Además de residentes de la isla, la veintena de pasajeros incluía un equipo de televisión, dos rostros televisivos y un par de dirigentes de la fundación filantrópica a cargo del proyecto Desafío Levantemos Chile, plan emprendido a raíz del terremoto de febrero de 2010 que en Juan Fernández provocó un tsunami que tragó gran cantidad de viviendas. Una de las víctimas era el conductor de televisión Felipe Camiroaga, a quien se lo sindicaba como el sucesor natural de Don Francisco en Chile y en la Teletón. El otro es el filántropo Felipe Cubillos Sigall, director de Desafío Levantemos Chile y hermano de Marcela Cubillos, una política de extrema derecha que posteriormente sería ministra de Educación.

Durante meses, todo el país lloró a Camiroaga y a Cubillos. Durante años, los medios de comunicación hablaron del altruísmo (indesmentible, para ser justos) de estos dos filántropos. Durante semanas, el único tema de la parrilla de los medios fue el funeral de Cubillos y, sobre todo, de Felipito -devenido, tras el accidente, en un santo concededor de favores según la cultura popular. Los matinales, siempre en “guerra” por el rating, se unían en la solidaridad del dolor: todos los animadores, sin excepción, abandonaron una mañana el set del matinal de su respectivo canal para reunirse en el estudio de Buenos días a todos, de Televisión Nacional de Chile, programa que animaba Felipe Camiroaga. A toda hora, se le pidió a los periodistas en terreno, se nos pidió a nosotros, el público, que respetáramos el dolor de las familias, que no fuéramos invasivos en nuestras muestras de dolor, que respetáramos el duelo sobre todo de la familia Camiroaga y de la familia Cubillos.

****

En su conferencia pronunciada en el Appleton College, la afamada escritora Elizabeth Costello sorprende a su audiencia –decanos, académicos y estudiantes- al hablar de la vida de los animales y no de literatura, como se esperaba de ella. En su argumentación, mediante una analogía entre la matanza de animales y los campos de concentración nazi, Costello –alter ego del sudafricano J. M. Coetzee, autor de Elizabeth Costello y La vida de los animales-, señala:

“El horror específico de los campos [de concentración], el horror que nos convence de que lo que pasó allí fue un crimen contra la humanidad, no es que los asesinos trataran a sus víctimas como a piojos a pesar de que compartían con ellas la condición humana. Eso también es abstracto. El horror es que los asesinos se negaran a pensarse a sí mismos en el lugar de sus víctimas, igual que el resto del mundo[5]”.

Lo que el premio Nóbel de Literatura nos dice es la solidaria indiferencia que practicamos: todo acto de crueldad hacia un otro concreto brota de la incapacidad de imaginar que uno mismo, en la rueda de la vida, podría estar en el lugar aquel mientras él ocupa el nuestro. Los campos de exterminio nazi, los lager y los gulag soviéticos, el apartheid, el Seguro Obrero y la salitrera Santa María, la Pisagua pinochetista y los UMAP castristas –unidades conformadas principalmente por homosexuales, enviados contra su voluntad a campos de “reeducación” que no fueron más que nuevos campos de exterminio y vejaciones–, se sustentan sobre un paradójico egoísmo solidario: el rechazo compartido a imaginar que nosotros podríamos estar allí, quemándonos, muriéndonos. La temprana codificación de los cuerpos por la biopolítica de un país cuyo crecimiento profundizó la segregación clasista nos exorciza de imaginarnos en ese lugar de potencial víctima. El Chile de la Transición, con su ficción de una sociedad enteramente clase media, no incluía ni como actores secundarios ni como espectadores a los 81 reos de San Miguel. Muchos, como mi papá, ni siquiera serían un “voto más” en la próxima elección, porque su derecho a sufragio se suspende indefinidamente al haber sido condenados por delitos penados con cárcel efectiva.

Cuando se recuerda y trata de inscribir en la historia del país el incendio de la cárcel de San Miguel en que fallecieron 81 internos el 8 de diciembre del año 2010, las palabras de Costello resuenan: toda tragedia transcurre ante la impunidad, pasividad y también solidaridad cómplice de una sociedad entera. Una sociedad que se calla y evade su responsabilidad –indirecta, en el caso de la sociedad civil; directa en el caso del elenco principal de la comedia de la Transición. Una sociedad que incluso justifica lo ocurrido aduciendo que eran “asesinos, traficantes, ¡vendedores piratas de propiedad intelectual registrada!”, mientras se une en el dolor para llorar, respetuosamente, a las víctimas del avión siniestrado en Juan Fernández.

Las víctimas de Juan Fernández, por cierto, quedaron irreconocibles: sus cuerpos se fragmentaron o incluso desintegraron tras el impacto del avión. Las víctimas de la Cárcel de San Miguel también quedaron irreconocibles: casi todos los internos murieron calcinados, algunos incluso abrazados entre sí tratando de protegerse mutuamente frente a las lenguas de fuego que los devoraban. Las víctimas de Juan Fernández tenían nombre con domicilio reconocible: Camiroaga, Cubillos, entre otros. Las víctimas de la cárcel de San Miguel también tenían nombre con domilicio reconocible, pero para la prensa, para el gobierno, esos nombres no tenían peso alguno: eran los otros los que gritaban entre las llamas, no nosotros. Al igual que en los campos de exterminio Nazi:

“La gente dijo: ‘son ellos los que pasan en esos vagones de ganado’. La gente no dijo: ‘¿Cómo sería si yo fuese en ese vagón de ganado?’. La gente no dijo: ‘Soy yo el que está en el vagón de ganado’. La gente dijo: ‘Deben de ser los muertos a quienes están quemando hoy, que apestan el aire y hacen que me caiga ceniza sobre los repollos’. La gente no dijo: ‘¿Cómo sería si me estuvieran quemando a mí?’. La gente no dijo: ‘Me quemo, estoy cayendo en forma de ceniza’[6]”.

El silencio de mi papá me informa que sí pensó que era él quien se quemaba, quien caía en forma de ceniza. Lo que es yo, no puedo evitar pensar en esos niños que no cumplieron su destino de nacer, porque sus padres, a diferencia del mío, vieron interrumpidos su destinos en la Cárcel de San Miguel. El Estado de Chile los desechó antes siquiera de darles la chance de reinsertarse. El mismo Estado que rasga vestiduras con la defensa de la vida del niño por nacer.

****

En Vigilar y castigar, el filósofo francés Michel Foucault remarca que un paso relevante en el tránsito de una “economía del castigo” penal centrada en el cuerpo a una enfocada en la psique del sujeto es “la desaparición de los suplicios”. Entre los suplicios, Foucault enumera las retractaciones públicas, los castigos corporales frente a la sociedad, el uso de máquinas de ahorcamiento, reemplazados por “castigos menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de dolores más sutiles, más silenciosos, y despojados de su fasto visible”. Este castigo se ajusta a un sistema penal moderno que en última instancia espera la integración abstracta de la pena en la psique para allanar el proceso de reinserción social del sujeto:

“(…) en unas cuantas décadas, ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal”.

En materia penal, la modernidad ilustrada comienza a extinguir “la sombría fiesta punitiva (…). El castigo ha cesado poco a poco de ser teatro[7]”.

El 8 de diciembre de 2010 desmiente el acto con que la civilización moderna supera a su predecesora en el sistema punitivo de la sociedad:

“Se recibe el cuerpo de un individuo de sexo masculino carbonizado, el cual fue identificado posteriormente por ADN… A nivel de extremidades superiores e inferiores hay fracturas múltiples por el fuego, hay evisceración de parte de los intestinos. Al examen interno se extraen todos los órganos, se analizan. Llama la atención el aspecto cocido, y en algunos órganos que no están tan cocidos y que se puede observar el color del órgano se aprecia un colo rojo cereza, rojo rutilante que uno llama. Al examinar dirigidamente tráquea y bronquios se observan áreas de tipo rojizo brillante consistente con quemaduras de vía aérea y hollín. Se toman muestras de sangre correspondiente y los siguientes exámenes: monóxido de carbono positivo en XX%, cianuro positivo en un XX%. Alcoholemia negativo, y toxicológico para drogas y fármacos, negativo[8]”.

El informe de la autopsia fue leído en el juicio donde se acusó a los gendarmes. En este, la especialista en tanatología Ana María Zapata revela que siguió el mismo proceso con resultados similares en la mayoría de los cadáveres, irreconocibles producto de las quemaduras. El castigo punitivo de los 81 chilenos desechados por el Chile de la Transición se ensañó sobre estos cuerpos defectuosos. Los únicos cuerpos que tuvieron algo de suerte (escribir “suerte” es insultante) son aquellos en que todavía era posible discernir un tatuaje o una prenda a medio quemar.

Además del castigo sobre el cuerpo, el incendio en la Cárcel de San Miguel también desmiente -por un momento– la historia del sistema penal en la sociedad occidental de Foucault en lo relativo al “teatro” punitivo a ojos de la sociedad “buena”. Los canales de televisión abierta, sin excepción, desplegaron una cobertura monopolizada por las imágenes de dolor de las familias, centrándose por pasajes en los actos “violentos” de los familiares que trataban de botar una reja para que alguien revelara los nombres de los cuerpos calcinados. Incluso los periodistas de los principales canales del país informaban que ellos estaban siendo agredidos por los familiares, que ellos eran víctimas injustas de la desesperación de los hermanos, de las pololas, de los amigos, de los abuelos, de las hijas, de los padres, de las vecinas, de las amigas de los internos. En ningún momento se cuestionaron si la reacción de los familiares, si el “deja de preguntar weás” (ante la pregunta a una madre si estaba desesperada) no respondía a un violento acto de insensibilidad mediática materializado por ese micrófono sobre el rostro de la señora. Ese día, la civilización moderna sucumbió ante los imperativos del rating y el entretenimiento de la civilización del espectáculo. Gran parte del día las imágenes oscilaron entre la angustia de los familiares y las lenguas de fuego captadas durante la mañana en la torre 5. Como si no fuera suficiente, se reservó para la franja prime del noticiario una exclusiva, no sin antes disculparse por la calidad de las imágenes: un video registrado con un celular donde se avistaban los restos calcinados de algunas víctimas arrumbados en hileras en el patio del recinto. Ni en ese gesto los medios tuvieron un acto de solidaridad en el dolor con las madres desconcertadas.

Tal vez la solidaridad nacional seguía con caña ese ocho de diciembre: tan solo cuatro días antes, Chile, otra vez, había sido campeón mundial en solidaridad al superar los dieciséis mil quinientos ochenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil ciento veintisiete pesos de la meta de la Teletón.

[1] p. 55.

[2] El uso del presente “es” y el pasado “estalló” es intencional: las condiciones de hacinamiento de las cárceles de Chile persisten ante el desdén de las autoridades, por lo que se trata de una bomba de tiempo permanente.

[3] Incendio…, p. 22.

[4] Ídem, p. 11.

[5] Elizabeth Costello, p. 86.

[6] Ídem, pp. 86-87.

[7] pp. 15-16.

[8] En Tania Tamayo Grez, Incendio en la Torre 5, pp. 65-66.

La cultura chilena: cincuenta años

En su punto máximo y último, que como digo es el de la Unidad Popular, la modernización democrática de nuestra segunda modernidad tuvo como sus dos ejes principales la universalidad del sujeto, que es el fundamento de las acciones solidarias y de colaboración, y su autonomía, que es el fundamento del espíritu crítico. Esa era la plataforma filosófica con la que quienes participábamos en aquél esfuerzo democratizador infundíamos sentido a nuestra relación con la realidad.

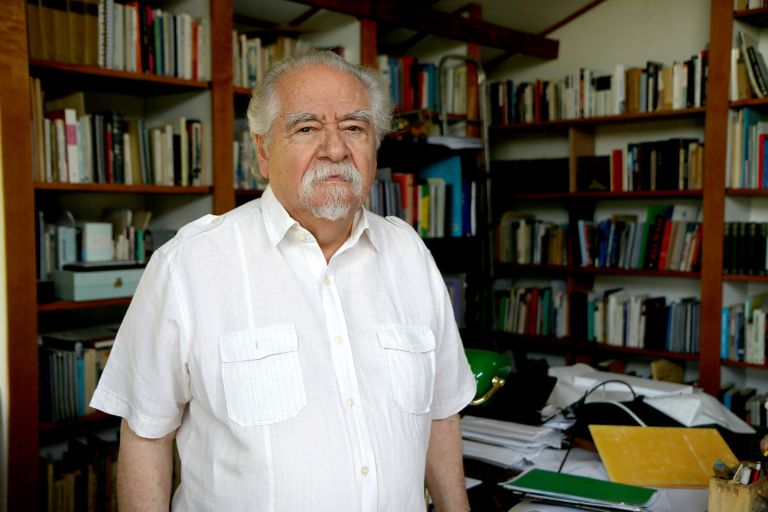

Por Grínor Rojo

Salvador Allende asumió sus funciones como presidente de Chile el 4 de noviembre de 1970 y, al contrario de lo que muchos creíamos entonces, su mandato no traía consigo el comienzo de un nuevo período de la historia nacional, sino el estiramiento hasta el máximo de lo que él podía dar de un período previo y más largo. Estoy pensando en nuestra segunda modernidad, la que se inauguró en los años veinte del siglo pasado y cuyo gran proyecto cultural consistió en la instalación en Chile de una conciencia democrática y democratizadora que, sin perjuicio de inflexiones y debilidades múltiples (no son lo mismo el populismo del viejo Alessandri, el socialismo democrático de Pedro Aguirre Cerda, el macarthysmo de González Videla, el neofascismo de Ibáñez, el protoneoliberalismo de Jorge Alessandri y la “revolución en libertad” de Frei Montalva), se mantuvo en pie hasta el 11 de septiembre de 1973.

Mientras no puso en cuestión su dominio, la oligarquía de nuestro país toleró la existencia y aspiraciones de semejante proyecto democratizador. Una demostración de esa anuencia reticente fue la reforma agraria “de macetero” que implementó Jorge Alessandri, a principios de los años sesenta, sin el más mínimo entusiasmo y picaneado por la kennedyana Alianza para el Progreso. Pero, cuando la oligarquía chilena sintió que el proyecto se expandía más allá de lo presupuestado, que eso hacía peligrar sus intereses, que las invasiones bárbaras estaban poniendo su perpetuación en jaque, se reconstituyó rápidamente y reaccionó de la manera que todos sabemos: haciendo trenza con el imperialismo, sacando a los militares a la calle y sumergiendo al país en diecisiete años de tinieblas.

En su punto máximo y último, que como digo es el de la Unidad Popular, la modernización democrática de nuestra segunda modernidad tuvo como sus dos ejes principales la universalidad del sujeto, que es el fundamento de las acciones solidarias y de colaboración, y su autonomía, que es el fundamento del espíritu crítico. Esa era la plataforma filosófica con la que quienes participábamos en aquél esfuerzo democratizador infundíamos sentido a nuestra relación con la realidad. La solidaridad y la colaboración se concretaron durante el trienio de Allende, facilitándose el acceso de los ciudadanos a los bienes de todo orden (bienes materiales, alimentación, casa, abrigo, pero también bienes no materiales, como la educación formal y la no formal o la frecuentación liberada para todos los centros de cultura, teatros, museos, bibliotecas, etcétera), así como mediante la promoción de un trato respetuoso entre las personas en el ámbito de su vida cotidiana. Me refiero al trato que yo entablo con un otro que difiere de mí, a quien yo le reconozco su identidad como la de un otro legítimo, pero que en derechos no es diferente de mí y con el que debo y puedo relacionarme horizontalmente. El espíritu crítico, por su parte, estimuló el discernimiento y la discrepancia razonada, por lo que no estar de acuerdo con las opiniones políticas del otro que no era como uno no sólo resultaba posible, sino bienvenido. E incluso era aceptable no estar de acuerdo y manifestarlo con dureza, pero siempre racionalmente y sin por eso convertir al adversario en enemigo. La Unidad Popular no persiguió a nadie por su pensamiento, no cerró ningún periódico, no calló ninguna boca.

A propósito de las prácticas en que cuajó este proyecto cultural, se suelen mencionar la nueva canción, el nuevo teatro, el nuevo cine, los murales callejeros y el involucramiento generoso de las mujeres y los jóvenes en las diferentes iniciativas. Las feministas, pensando, proponiendo y actuando como no lo habían hecho desde los tiempos de su lucha por los derechos políticos. Los jóvenes, sintiendo que su rebeldía estaba amarrada a la emancipación de los más.

Pero los que vivimos esa época sabemos que en realidad fue el libro (y, en general, la letra) el vehículo por excelencia de aquel afán de lucidez. Era una vieja tradición de la izquierda chilena, que entonces renacía y gloriosamente; una tradición que había apostado cincuenta años atrás, en los tiempos de Recabarren y El Despertar de los Tabajadores, a los beneficios de la lectura y la escritura. Me acuerdo muy bien de los pasajeros en la micro, sacando el libro o la revista o el periódico de algún bolsillo de la chaqueta, desarrugándolo y haciendo equilibrios para poderlo leer. Ello explica que uno de los logros espectaculares de aquel período haya sido la Editorial Quimantú, que publicó 12.000.093 libros con 247 títulos distintos en poco más de dos años y de los cuales, cuando se produce el golpe de Estado, se habían vendido 11.164.000, casi todos en los quioscos de periódicos y a un precio que cualquier trabajador podía permitirse. Nunca se había visto un éxito de ventas semejante en la historia editorial de Chile y tampoco se ha vuelto a ver después.

El gobierno de Augusto Pinochet echó en el tacho de la basura los dos principios filosóficos que constituían el alma de la cultura chilena hasta ese momento. Desechó el universalismo y la autonomía del sujeto, porque como un asunto de principio ese era un gobierno que descreía tanto del uno como de la otra. Por consiguiente, despreció la solidaridad, la colaboración y el espíritu crítico, e introdujo en cambio la competencia sin restricciones junto con el disciplinarismo autoritario. El disciplinarismo autoritario apuntalando esta vez el desenfreno de los mercaderes.

Así fue como la dictadura pinochetista impulsó la figura del otro como un competidor al que debo y puedo anular y vencer. Que ganara el “más mejor”, fue lo que se dijo, copiando la sentencia meritocrática del futbolista Leonel Sánchez, aunque el más mejor fuese en este caso sólo aquel a quien los nuevos dueños del poder le habían entregado los instrumentos para serlo.

La diferencia se convirtió en jerarquía y el universalismo en uniformidad. En un lado se ubicaban los jefes, que eran los superiores por la gracia divina y a los que si uno quería evitarse problemas era conveniente obedecerles, y en el otro se ubicaban los subordinados, los inferiores, también por la gracia divina, que eran los que obedecían y a quienes se apiñó en una masa indistinta. Por ejemplo, dejaron de existir en Chile los indios, sólo había chilenos. Un decreto de Pinochet, el 2.568, de 1979, prácticamente los ¡abolió!, autorizando la división de las tierras de las comunidades, “liberalizándolos” y “chilenizándolos”.

«El gobierno de Augusto Pinochet echó en el tacho de la basura los dos principios filosóficos que constituían el alma de la cultura chilena hasta ese momento. Desechó el universalismo y la autonomía del sujeto, porque como un asunto de principio ese era un gobierno que descreía tanto del uno como de la otra».

Resultados principales de esa gestión autoritaria: i) una sociedad desigual y segregada, lo que se materializó topográficamente en un apartheid urbano, de espacios para ricos y espacios para pobres,cuyo rigor habrían envidiado los supremacistas blancos de Sudáfrica; ii) una educación mejor para unos y peor para otros. Chile se transformó en el paraíso de la educación privada: colegios particulares pagados enteramente, que eran los de primera clase, para los ricos; colegios particulares subvencionados, pagados parcialmente, los de segunda clase, para aquellos que no eran ricos pero tenían todas las intenciones de serlo; y colegios públicos gratuitos, los de tercera clase, para los pobres de solemnidad. Con esto la educación pública chilena retrocedió en proporción inversa y a expensas del avance de la educación privada, hasta el nivel de su casi liquidación, es decir hasta un nivel en el que ciertos colegios públicos, que habían sido el orgullo de Chile, se desintegraron y, lo que es aún peor, que siguieron desintegrándose después, porque la verdad es que no hemos salido de ese estado de cosas hasta el día de hoy. No olvidemos, además, en este renglón, que con la misma lógica la dictadura intentó cerrar la Universidad de Chile y que sólo la respuesta airada y unánime de su comunidad impidió que ello ocurriera; iii) la instalación de un aparato de control de la cultura crítica, y estoy aludiendo ahora a la censura directa e indirecta; iv) el sospechoso regocijo de los desfiles militares, del folklore oligárquico, de los saludos a la bandera y de una canción nacional a la que se le repusieron versos alusivos a los “valientes soldados de Chile”; y v) una cotidianeidad caracterizada por la hostilidad y la agresión.

En cultura, como en todo lo demás, la postdictadura ha mantenido, y no pocas veces ha profundizado, lo obrado por la dictadura, aunque debe reconocerse que morigerándolo para hacerlo palatable a la “gente” (una palabra sanitizada, que sustituyó a la palabra “pueblo”, que era el término que empleábamos hasta 1973 para estos propósitos… otra sustitución significativa con la que se mal sinonimiza lo que no se quiere nombrar con su nombre propio). Por ejemplo: la segregación social se mantiene contemporáneamente incólume, como una expresión clara y concreta de la desigualdad, entre ricos y pobres, blancos e indios, caballeros y rotos, señoras y chinas. Y en esas condiciones no es raro que se haya continuado en la postdictadura con el predominio de la educación privada, tanto en cantidad como en calidad. Los colegios privados tienen hoy día más alumnos que los públicos e incluso más de los que tenían en 1990. En 2017, en la media, 370.627 en la educación pública frente a 519.207 en la particular subvencionada y 81.725 en la particular pagada. También el número de estudiantes en la educación superior pública es minoritario. Y los mejores resultados en las pruebas para entrar a la universidad los obtienen los/las egresados/as de la media que salen de los colegios particulares pagados.

Pero también es cierto que la censura desapareció o, mejor dicho, que sus funciones han sido trasladadas y confiadas al ejercicio de un supuesto “sentido común”, que no es otro que el que difunde una nube espesa de banalidad, la que secretan los medios, sobre todo, y que algunos políticos suelen hacer suya, ya que para sus propósitos funciona de perlas. Asisten, por ejemplo, esos representantes de nuestros deseos, rebosantes de complacencia, a los “matinales” de la televisión, donde su política se codea con la de los “rostros”, las bataclanas y los futbolistas mientras se deleitan todos juntos con los sabores del chisme.

El hecho es que hoy no hay censura formal en nuestro país, que eso es verdad y hay que agradecerlo, pero no menos verdad es que el pensamiento crítico tiene serios problemas para darse a conocer, porque aquellos que tendrían que abrirle camino -los controladores de la prensa, de los canales de televisión, de las radios, de las editoriales, del Ministerio de las Culturas, entre otros-, no lo hacen, argumentando no tanto el distanciamiento que ellos tienen respecto de la crítica en general, que lo tienen en efecto, como el desinterés de la “gente” por tales contenidos. Un buen ejemplo es el canal estatal de televisión, que opera de la misma manera en que operan los canales privados, sólo que lo hace peor y sobrevive por eso en un déficit interminable y que los contribuyentes tenemos que ayudar a paliar cada dos o tres años. Han optado quienes dirigen ese canal por la cultura light de la farándula, una estrategia comercial que, según declaran, les asegura un rating competitivo. Que eso no es cierto, a todos nos consta. Un ente público compitiendo en un contexto capitalista con un ente privado no puede ganar.

Finalmente, anoto aquí que en el cotidiano actual continúan presentes (la realidad es que se han incrementado) la hostilidad y la agresión, en ocasiones hasta niveles apenas tolerables. Que las autoridades de turno prometan entonces combatir la “violencia” imperante en el país no es más que un parloteo hipócrita. Vivimos en una sociedad que es estructuralmente violenta y esas autoridades, que hablan fuerte y golpean la mesa, tienen, si es que no toda, una parte sustancial de la culpa.

* Texto presentado en el simposio “50 años: Unidad Popular, un pasado lleno de futuro”, en la Universidad de Chile, el 3 de noviembre de 2020.

Palabra de Estudiante. El desafío de la identidad colectiva en el proceso constituyente

Nos pensamos colectivamente y nos preocupamos por cosas que no necesariamente nos afectan de manera directa, nos volvemos a llamar pueblo y rompemos así con la moral neoliberal que se instalaba como sinónimo de libertad. Instalamos y nos reapropiamos de la libertad como una necesidad colectiva.

Por Noam Vilches Rosales

El plebiscito constitucional se celebra a un año del estallido que dio vida a una protesta que abre las grandes alamedas, que nos ha dado la esperanza en un Chile distinto. Esta crisis tan vociferada como inesperada, de pronto se vuelve una respuesta casi obvia ante las políticas de gobiernos que no han sabido responder a las necesidades de la gente, que inventan bienestar de la población donde sólo hay riqueza y acumulación de las mismas personas de siempre. La lógica instalada según la cual la meritocracia era sinónimo de éxito económico y felicidad se termina de derrumbar, las promesas del dictador y la transición se muestran como lo que eran: mentiras.

Mientras la derecha se jacta de que el país es un oasis, el pago del crecimiento económico de un reducido grupo se traduce en que Chile ocupa el lugar número 13 de los países con las mayores tasas de suicidio del mundo (OCDE, 2013), en una desigualdad tremenda y en políticas que sin pudor alguno siguen precarizando nuestras vidas. Pero, claro, algunos sectores políticos creen que bienestar es hacer crecer el PIB, enfocando sus políticas públicas en ello y no en la población y sus necesidades, no en el bienestar de la gente.

Que el estallido social se iniciara producto de una movilización de estudiantes de liceo a causa de un alza en el pasaje que no repercutía directamente a estudiantes preparó el ambiente para que se rompiera la ideología del individualismo y volviéramos a pensarnos como colectivo. Este colectivo no pensaba sólo en las demandas de las grandes mayorías, incluyó en su reflexión a quienes somos constantemente marginalizades, como es el caso de las disidencias sexuales y de género o las personas de la tercera edad, ya no posicionando al pueblo como ente homogéneo, sino que estableciendo la precarización de la vida como el factor común, abordando en los cabildos y luego en la campaña por el Apruebo los diferentes factores que precarizan a esta masa que se reconoce y acepta heterogénea. Nos pensamos colectivamente y nos preocupamos por cosas que no necesariamente nos afectan de manera directa, nos volvemos a llamar pueblo y rompemos así con la moral neoliberal que se instalaba como sinónimo de libertad. Instalamos y nos reapropiamos de la libertad como una necesidad colectiva.

Este proceso abrió una oportunidad que no soluciona las demandas sociales, pero abre las puertas que nos pueden permitir, de una vez por todas, decidirnos democráticamente como país. Se enriquecía este proceso de cabildos, asambleas y organizaciones territoriales de maneras que no veíamos en años. Todo esto se vio abruptamente interrumpido por una pandemia. Pero la mente no es tan frágil, y ante la necesidad se organizan hasta el día de hoy ollas comunes que siguen gritando que sólo el pueblo ayuda al pueblo, y a un año del estallido salimos a las calles, retomamos los puntos de salud y reforzamos que esto sí prendió.

A pesar del optimismo expresado, no todo está dicho. No sólo hay un plebiscito que ganar, hay que ganar una Constitución y luego ganar leyes. Este proceso es largo, y la vida online no lo hace más fácil. Quedamos a merced de lo que dicten las redes sociales, la televisión y los medios de comunicación, que hace ya tiempo se posicionan como poco fiables. La comunicación de esta masa se ve limitada, empatizar se vuelve más complejo, la ayuda se virtualiza y se tensa eso que se construyó en la calle para volver al individuo, al yo y mi casa, al yo y mis cosas ahora no sólo como sinónimo de éxito, sino que además como sinónimo de seguridad, de sanidad, de vida.

Esta pandemia dificulta, por tanto, que reafirmemos ese sentido común que se construía en las calles, en los territorios, en los encuentros barriales, lo que no sólo es una mala noticia para una izquierda que afirma su quehacer y redirige su rumbo al dictado del pueblo, sino que también para la derecha, pues ese sentido común era la posibilidad de ese consenso que es fundamental para hablar de legitimidad, algo que sin duda le hace falta a este Gobierno. El desafío es claro, hay que seguir construyendo esa identidad colectiva.

Esta construcción no es interpretar, ya no basta con interpretar el estallido, con escudriñar en busca del sentido último de esta anomalía. Se vuelve necesario formar ese sentido, construirlo, decidirlo y posicionarlo con miras a las realidades y necesidades concretas que tenemos. Esto, de no ser hecho por el pueblo mismo, es decir, si no es esta misma masa que se manifiesta la que decide el país que quiere, tendrá que resignarse a aceptar que volveremos a estar bajo la voluntad de una clase política incapaz de abordar de manera contundente cualquiera de nuestras demandas. Teniendo la oportunidad de construir una nueva organización política, popular, que mire las necesidades reales de la gente, perderla es simplemente un sinsentido que nos mantendrá lejos de una vida digna.

Este tiempo de encierro ha dejado claro este último punto, pues le dio una oportunidad única al Gobierno para instalar los cambios y reformas que tanto ha vociferado como la real solución, aludiendo a que cambiar la Constitución no es la vía. Aun así, aun sin la presión que ejercíamos en las calles, su propuesta ha sido completamente deficiente. Esta deficiencia se vislumbra en que, a un año del estallido, la gente ha vuelto a dejar de manifiesto en las calles que las necesidades siguen ahí y que el actuar del Gobierno sigue siendo negligente.

Por último, no es menor recordar que esta posibilidad de una nueva Constitución no se ganó con un lápiz azul, se ganó en las calles. Y para que esa Constitución aborde nuestras necesidades tenemos que retomar lo que significa «nuestras», es decir, retomar el sentido común que se construía en el diálogo colectivo, en la escucha atenta, en la empatía, en el reconocerse como parte de un pueblo que sufre una desigualdad cruel y que se levanta ante la injusticia con organización colectiva, popular, feminista, crítica y, sobre todo, con ganas de cambiar todo lo necesario, hasta que la dignidad, de todes, se haga costumbre.

El proceso constituyente desde el territorio

Desafíos y propuestas desde el pensamiento popular para refundar la patria.

Por Doris González Lemunao

Si existe algo en lo cual todos estamos de acuerdo es que Chile no está bien, y por eso, debemos modificar las formas en que se construye nuestra sociedad. La institución que regula nuestras relaciones y formas es la Constitución, por lo tanto, debe ser reescrita para refundar la patria. No basta con algunos cambios (que sin duda son necesarios, como subida de sueldos, mejora de condiciones del trabajo, impuesto específico a los superricos y limitaciones de sueldos millonarios), lo que se debe modificar es la concepción de sociedad que permite que unos pocos se enriquezcan groseramente a costa del trabajo de muchos y de la explotación irracional de los bienes comunes.

Es la hiperconcentración de la riqueza lo que se ha vuelto una situación impresentable y que ha hecho que Chile se transforme en uno de los países más desiguales del planeta. El capitalismo en su forma neoliberal fue ensayado, construido y profundizado en nuestro país de manera ofensiva. Además, ha permitido a las grandes empresas arrasar con nuestros bienes comunes, recursos naturales, mar, ríos y bosques, por mencionar algunos.

Pero esta profunda crisis que estamos viviendo en Chile se arrastra hace ya muchos años. Se manifestó inicialmente como una crisis de representatividad por la poca participación en los procesos electorales. Poca participación que, de paso, sólo fortalece el sistema neoliberal y a quienes se han mantenido en el poder durante más de 40 años, imponiendo leyes que sólo benefician a los dueños del poder y la riqueza. Bajo una democracia restringida, que niega derechos a las mayorías en busca de beneficio y ganancia para unos pocos.

Es un Chile agotado y hastiado de las promesas que le hicieron sobre una alegría que llegaría para el disfrute de todas y todos, esa alegría que el pueblo esperaba, esa alegría que el pueblo sigue esperando y los distintos gobiernos siguen postergando. Fueron 30 años de promesas incumplidas; los trabajadores y el pueblo hemos decidido que no esperaremos más.

Llega un momento y un escenario que se rebela en octubre del 2019 con indignación y mucha, mucha rabia. Además, esta protesta tiene un contenido que se había mantenido bastante ausente y en algunos casos marginado de las movilizaciones de la década recién pasada y que tuvieron su momento más álgido en 2011. Son los sectores populares, aquellas y aquellos invisibles que se hicieron visibles en el estallido social, con mucha radicalidad, movilizando el territorio y trasladándose a los centros de las ciudades, un escenario no propio. Los populares volvimos a la política contingente en la Plaza Dignidad y no volveremos a apartarnos de este camino por falsas promesas de alegrías y prosperidades que nunca llegan.

Se vive un momento destituyente que comienza a caracterizar un nuevo escenario político donde la principal demanda es por participación y derechos.

Participación en lo político, un espacio absolutamente desalojado para los sectores populares, marginados de la toma de decisiones. La necesidad de participación que plantea esta irrupción de sectores de trabajadores y populares en la escena política plantea un nuevo orden y una forma distinta de hacer las cosas. Situación que aún no logra la comprensión de los espacios políticos más tradicionales y los partidos políticos que tienen el apellido de transformadores y progresistas. Este proceso es absolutamente distinto al de fines de los años ochenta, por el contexto político, la realidad y características de las organizaciones y movimientos sociales e incluso el contexto mundial que impone la pandemia del Coronavirus. Por lo tanto, la salida no puede ser la misma que operó en los ochenta y que consistió básicamente en desalojar a los trabajadores y populares de la acción política y circunscribirlos al ámbito “social” o “sindical”, en una suerte de gremialismo impulsado por el progresismo, que lo que logró fue una profunda desafección hacia la política de los sectores populares y trabajadores.

Desde esa perspectiva, es un momento crucial para avanzar en una nueva forma de relación y acción política que permita de manera efectiva hacer las transformaciones necesarias y, con ello, una nueva Constitución que garantice derechos y seguridad social. En este sentido, entonces, la principal batalla en este momento es la participación masiva y activa de la gente. No basta con lograr los niveles de participación que se han logrado en las elecciones anteriores, ahora es decisivo, para que sea un proceso representativo, la mayor cantidad de personas participando y asegurando, además, que las y los constituyentes sean reflejo de esas demandas que se han amalgamado en la rabia y frustración y se han levantado en las calles de nuestro país.

Es, sobre todo, una lucha por derechos arrebatados y negados durante décadas. Para nosotros, como organización, es importante que exista el derecho a la vivienda y la ciudad dentro de los derechos garantizados por el Estado. Hoy la vivienda no existe como derecho en la Constitución y las referencias que existen hablan de las posibilidades que tienen las policías para allanar viviendas. Por lo tanto, debemos asegurar que la refundación de la patria asegure estos derechos en su carta fundamental.

Sin duda, no basta que la Constitución mencione en uno de sus párrafos el derecho a la vivienda y la ciudad. En nuestro país sigue creciendo la desigualdad y la segregación social en la construcción de vivienda. Por pensar sólo en la materialidad (en cuanto a su construcción) y sólo de manera cuantitativa, no se aborda la situación cualitativa. Es decir, no se piensa en sus habitantes y comunidades, que son más que la materialidad. Debemos pensar con mayor profundidad para planificar el desarrollo del hábitat con las y los habitantes como parte del proceso dinámico al que debemos apuntar como sociedad, abarcando la vivienda, la comunidad, el barrio y la ciudad como un espacio democratizador de lo social y lo político.

En este sentido, es clave no reproducir la lógica dominante de construcción espacial mercantil, que sólo ha profundizado la segregación y marginación social a través de un constante desplazamiento a las periferias, poca accesibilidad a los servicios, escasa movilidad en la ciudad y que niega la participación ciudadana y el goce de la ciudad. Para tener redistribución de la riqueza material, social, cultural que se genera en las ciudades, pero que lamentablemente no tiene el disfrute para todas y todos por igual, para conquistar sociedades con mayor justicia y equidad, es vital pensar el hábitat que generamos de manera colectiva y el rol que juega el Estado en esto.

En el hábitat existen las relaciones, vínculos y desarrollo humano que subyacen a la materialidad y que no se deben invisibilizar. Por esta razón, para nosotras es vital la participación de las comunidades como una condición necesaria para las transformaciones en este proceso constituyente. Los sectores populares no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Desde nuestras realidades y visiones podemos aportar a ese nuevo Chile que se comienza a esbozar, en el que no se excluya a las y los populares, un país que no sea de los expertos que se apartan de la realidad concreta y el día a día que vivimos millones. Queremos que esta Constitución refleje la diversidad de nuestra geografía y sus habitantes.

Proceso constituyente y lo indígena: consideraciones de forma y fondo

¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.

Por Lucas Sierra

¿Cómo debería considerar el proceso constituyente a los pueblos indígenas? Esta es una pregunta ineludible y nada fácil de contestar. Para ensayar una respuesta, creo que se puede dividir la cuestión en dos partes: forma y fondo. La primera tiene que ver con el procedimiento al cual se someta el ejercicio de la potestad constituyente. La segunda, con el contenido de las reglas constitucionales que en dicho ejercicio se terminen aprobando. En este orden se verán a continuación.

Considerar la forma equivale a preguntarse por el modo en que se pueden introducir los puntos de vista indígenas al proceso. Un modo podría ser realizar una consulta indígena en algún momento del trabajo de la convención a la que se le encargue redactar una nueva Constitución. Pero es algo que habría que organizar demasiado bien, porque de otra manera podría atrasar el proceso constituyente que ya tiene un plazo acotado (un año como máximo). El desafío es enorme, quizás excesivamente grande considerando lo que está en juego.

Un modo alternativo de introducir los puntos de vista indígenas al proceso son los escaños reservados. Si gana el apruebo en el plebiscito de octubre, la elección de convencionales será en abril próximo. Queda poco tiempo para una reforma electoral que también debe hacerse muy bien, por lo relevante de la decisión constitucional y porque posiblemente quede como precedente para el futuro. Cada día que pasa se hace más difícil introducir estos escaños.

Si nada de lo anterior se realiza, quizás habría que pensar en alguna forma de participación de los pueblos indígenas durante el trabajo de la convención. Debería ser un mecanismo que permitiera recoger dichos puntos de vista de una manera expedita y precisa, de tal forma de allegar información relevante sin retrasar todo el proceso. Y, también, podrían usarse los resultados de la consulta indígena que se realizó en el marco del debate constitucional que impulsó la presidenta Bachelet durante el segundo semestre de 2016. Han pasado algunos años, qué duda cabe, pero no tantos como para simplemente desechar ese trabajo que ya está hecho. Hasta aquí la forma. Ahora algunas palabras sobre el fondo.

Considerar el fondo equivale, antes que nada, a preguntarse por el reconocimiento constitucional. Ésta es una promesa largamente incumplida en Chile. Hace mucho tiempo, yo escribí para que este reconocimiento se hiciera a personas indígenas y no a los pueblos. Sigo de acuerdo con las razones tras esa idea, pero he llegado a la conclusión de que una propuesta así hoy es políticamente imposible: si hay reconocimiento, éste será hecho a los pueblos indígenas.

Así, por ejemplo, lo hace el proyecto de nueva Constitución que la presidenta Bachelet envió al Congreso pocos días antes de terminar su mandato en 2018. Dice al respecto: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena, obligándose a promover y respetar su integridad de tales, así como sus derechos y su cultura. Los pueblos indígenas participarán como tales en el Congreso Nacional, mediante una representación parlamentaria, cuyo número y forma de elección serán determinados por una Ley Orgánica Constitucional”. Aquí hay una redacción posible para el reconocimiento por la Constitución de los pueblos indígenas.

Sin embargo, el proyecto de la presidenta Bachelet tiene otra parte que parece en contradicción con lo recién citado. En otro artículo, señala: “La soberanía reside en la Nación y en sus diversos pueblos indígenas.” ¿Cuál es entonces la relación entre nación y pueblos indígenas? Porque, como se lee más arriba, el proyecto dispone: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena”. Pero, para efectos de radicar la soberanía, el proyecto habla de “la Nación y en sus diversos pueblos indígenas”, lo que parece redundante, pues se ha dicho que forman parte de la nación, en donde reside la soberanía.

Además de esa aparente contradicción, el artículo que hace residir la soberanía en la nación “y” en sus diversos pueblos indígenas, plantea la pregunta por lo que puede significar tener fuentes de soberanía distintas entre sí. ¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.

En fin. Puede haber otros contenidos constitucionales. Por ejemplo, el proyecto ya citado de la presidenta Bachelet garantiza: “Los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas y el derecho a su patrimonio cultural, material e inmaterial de conformidad a la ley. Es deber del Estado fomentar tales derechos. La preservación y difusión de los idiomas de los pueblos indígenas será establecida en la ley”.

En principio, es una buena cosa que se preserve la cultura de los pueblos indígenas, parte esencial de la cual es el idioma. La nueva Constitución podría tener una referencia a esto. Pero no en la forma en que lo hace el proyecto de Bachelet que, como se acaba de transcribir, lo consagra como un derecho en el listado de garantías constitucionales, dando acción judicial para ejecutarlos. Hacerlo así plantea nuevas y difíciles preguntas. Por ejemplo, ¿quién tendrá en estos casos la legitimidad activa para accionar ante los tribunales? ¿Cómo entenderán los jueces los derechos “colectivos”?

Para evitar esas preguntas difíciles, la Constitución debería consagrar la preservación del idioma como un deber del Estado, en la parte en que se hace el reconocimiento constitucional y no en el listado de garantías constitucionales.

Y un último contenido constitucional. El proyecto de la presidenta Bachelet agrega la siguiente disposición: “Todo habitante de la República debe respeto a Chile, a sus emblemas nacionales y a los emblemas de sus pueblos indígenas. Son emblemas de la Nación chilena la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”.

Yo tampoco seguiría esta propuesta. Y no por una desconsideración especial con los emblemas de los pueblos indígenas, sino porque considero indebido que se imponga una obligación constitucional de respetar determinados símbolos propios. En una sociedad democrática y pluralista, las personas deberían poder quemar sus banderas sin ser perseguidas por eso.

Además, me parece inapropiado que una Constitución hable de “valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”. ¿Qué esencias son esas? ¿Quién las determina? ¿Cuál es la tradición chilena? ¿Cuál la de cada pueblo indígena? ¿Están todos los integrantes de dichos pueblos de acuerdo sobre los valores esenciales de sus tradiciones? ¿Se puede llegar alguna vez a un consenso sobre esto?

Hasta aquí estas consideraciones de forma y fondo para elucubrar sobre la relación entre los pueblos indígenas y el eventual proceso constituyente. Varias preguntas. Todas difíciles, todas ineludibles.

Nueva Constitución como una oportunidad histórica de cambio con los pueblos indígenas

Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen.

Por Verónica Figueroa Huencho

El proceso de reforma constitucional que se avecina nos ofrece una oportunidad histórica para pensar con mirada de futuro cuál es la sociedad que queremos construir, cuáles son los nuevos pilares, valores y principios que deseamos rijan nuestra convivencia, y qué país queremos legar a las futuras generaciones. Se trata, sin duda, de un proceso sin precedentes, no sólo porque (por primera vez en nuestra historia) se discutirán de forma participativa los contenidos de una nueva Constitución, sino porque también se hará con la participación de los pueblos indígenas.

En ese sentido, se requiere una nueva forma de gobernanza, es decir, debemos repensar cuál será el conjunto de reglas y acuerdos que regirá la convivencia, cuáles serán los mecanismos de toma de decisiones más apropiados para dar cabida a las múltiples representaciones identitarias que encarnan los pueblos indígenas y que permitan equilibrar (dentro de las reglas del juego democrático) la toma de decisiones efectiva de quienes hemos sido excluidos de manera permanente por el Estado de Chile. Esta exclusión tiene múltiples aristas, siendo la asimetría de poder que se refleja en la idea de una nación superior por sobre otra, la más evidente. Se ha invisibilizado a los pueblos indígenas utilizando todos los medios de los que dispone este Estado, desde aquellos vinculados a la representación política y los espacios públicos y de poder hasta otros relacionados con la educación, la salud, los medios de comunicación o las representaciones culturales.

Por lo tanto, surge la oportunidad de generar cambios estructurales, los que no solamente son impulsados por los pueblos indígenas, sino también por una gran parte de la sociedad chilena que empatiza, cada vez más, con sus demandas y propuestas. Las movilizaciones sociales que se produjeron con fuerza después del 18 de octubre de 2019 estuvieron marcadas por la presencia en las calles de las banderas mapuche, del mapudungun en las consignas y de diferentes símbolos propios del pueblo mapuche como referencia. Asimismo, la encuesta CADEM de agosto 2020 daba cuenta que un 76% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el pueblo mapuche es discriminado por la sociedad chilena, junto con un 79% que cree que la solución al denominado “conflicto en La Araucanía” pasa por la vía política y el diálogo. El desafío es, por tanto, traspasar estos apoyos y sensibilidades al proceso constituyente, de manera de reflejar de manera fidedigna los cambios que la mayoría de esta sociedad quiere.

Entre las principales propuestas de los pueblos indígenas para la nueva Constitución Política se encuentra, en primer lugar, el reconocimiento de un Estado plurinacional, pues la lógica de un Estado-una nación no ha permitido el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, excluyendo su reconocimiento y participación de los proyectos políticos en cuanto naciones preexistentes. En ese sentido, un Estado plurinacional supone reconocer la existencia en este territorio de diferentes naciones (no sólo la chilena), lo que obliga al Estado a encontrar, definir y entregar nuevos espacios para que todas estas naciones se sientan representadas y partícipes de la construcción de un proyecto social y político como es, efectivamente, pensar al propio Estado. No supone, por tanto, la supremacía de una nación sobre otra, sino más bien la búsqueda de nuevas formas de participación y de definición de las reglas del juego basadas en el respeto y en la equidad. La plurinacionalidad, por lo tanto, debe ir acompañada del reconocimiento de la interculturalidad, donde las diferentes naciones participan en condiciones equitativas en los procesos de toma de decisión, enriqueciéndose mutuamente y contribuyendo así a la ampliación de alternativas y soluciones a los problemas emergentes, especialmente aquellos que debemos enfrentar en los próximos 50 años. La plurinacionalidad, como proyecto político, no significa poner en riesgo la existencia del Estado, sino encontrar nuevas formas que den legitimidad a éste, favoreciendo y potenciando una mejor transferencia de poder hacia los territorios donde la propia idea de un Estado unitario no ha permitido el reconocimiento de la diversidad geográfica de nuestro país.

Otra propuesta relevante es, en virtud del reconocimiento de un Estado plurinacional, el legítimo ejercicio del derecho a la autonomía y a la libre determinación. La libre determinación como derecho humano se consagra en dos pactos internacionales de derechos humanos fundamentales, adoptados por la ONU en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen. Si tenemos en consideración que los procesos migratorios de los pueblos indígenas fueron forzados por la acción del Estado, con mayor razón cabrá encontrar los espacios para el reconocimiento apropiado de los derechos legítimos de estos pueblos. El derecho de determinación es fundamental para los pueblos indígenas porque les permite visualizar su propio futuro, establecer sus propios objetivos y tomar las decisiones necesarias que posibiliten transformar esas visiones y objetivos en realidades.

Aquí, nuevamente debemos desmitificar la idea de que el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación sólo se puede dar a nivel de Estado: las naciones, dentro de estos Estados, pueden ejercer ese derecho dentro de sus límites. De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), suscrito por el Estado de Chile, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (artículo 3). Además, “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” (artículo 4).

Finalmente, es importante señalar que a estas propuestas se suman otras vinculadas a la generación de adecuaciones institucionales, políticas y normativas, entre otras, para permitir el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los tres poderes del Estado, favoreciendo, entre otros, la representación política de los pueblos indígenas, la incorporación de elementos del derecho consuetudinario, la participación efectiva en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, entre otros. Asimismo, esto debe ir de la mano del reconocimiento de derechos culturales, económicos y lingüísticos, entre otros, para los pueblos indígenas, de manera que puedan asegurar la transmisión de su cultura, especialmente en espacios públicos y de ejercicio del poder.

Como reflexión final, es importante comprender que estas propuestas que surgen desde la mayoría de los pueblos indígenas no pueden ser entendidas como una concesión o el reconocimiento de beneficios desde la sociedad chilena hacia los pueblos indígenas. Más bien, deben ser consideradas como parte de una nueva forma de visualizar un proyecto de convivencia basado en principios de respeto, donde emergen formas comunitarias y colectivas de interrelación y de representación, donde la concreción de conceptos como el Küme Mongen (buen vivir) traen aparejados sistemas de relaciones equitativas con la madre tierra y con todos los seres que habitan en ella. Por lo tanto, no pueden ser promovidas sólo por los pueblos indígenas, sino que requieren ser incorporadas también a los planteamientos que surjan desde las propias formas de organización de la sociedad chilena, para asegurar su instalación en la agenda del mecanismo que la propia ciudadanía escoja para definir los contenidos de la nueva Constitución.

Las propuestas de los pueblos indígenas permiten soñar con una nueva sociedad. Esperemos estar a la altura.

A medio siglo del triunfo de Allende

Hemos dedicado bastante reflexión a los motivos de la derrota que sufrió la UP en 1973. No ha sido ni será tiempo perdido, pero es también indispensable preguntarse cómo fue que la izquierda triunfó en 1970 y buscar en la respuesta posibles hilos de inspiración para las batallas venideras.

Por Jorge Arrate

Hay muchas razones para conmemorar eventos históricos. En el caso del triunfo de Allende el 4 de setiembre de 1970, hace medio siglo, la principal es que esa victoria fue la culminación de una lucha larga cuyo objetivo explícito era cambiar el signo del poder dominante en la sociedad chilena. La Unidad Popular y su proyecto ha sido el único intento cabal, en más de doscientos años de Chile republicano, por impulsar una transformación igualitaria y radical en el modo como convivimos los chilenos.

Hemos dedicado bastante reflexión a los motivos de la derrota que sufrió la UP en 1973. No ha sido ni será tiempo perdido, pero es también indispensable preguntarse cómo fue que la izquierda triunfó en 1970 y buscar en la respuesta posibles hilos de inspiración para las batallas venideras. Para ello hay que indagar cómo se desarrolló el ciclo anterior hasta que alcanzó la gran victoria de hace cincuenta años. No se trata de buscar un prototipo o de calcar los principales rasgos del movimiento popular de entonces. El pasado no es profecía del futuro. Entonces, a lo que podemos aspirar es a, una vez consideradas las grandes diferencias entre ayer y hoy, encontrar un acicate para innovar, renovar, inventar la mejor forma de luchar hoy, en el siglo XXI.

Desde Recabarren a Allende el movimiento popular (así se le llamaba) engrosó sus filas en un trayecto lleno de avances y retrocesos, de acuerdos y rupturas. En cada lugar que visitaba, Recabarren echaba a andar un partido, el POS, creaba un sindicato, iniciaba la publicación de un periódico e instaba a la creación de una “filarmónica” para desarrollar la cultura y atender a las necesidades de recreación de los obreros y sus familias. Por su parte, los anarco-sindicalistas desarrollaban un poderoso instrumento de lucha: las sociedades de resistencia, cuya arma era la huelga. En el extremo sur, en Punta Arenas y Puerto Natales, emergía una veta socialista autóctona que en 1933 se fundiría en la naciente organización nacional. El movimiento popular creció y se configuró en el desarrollo simultáneo de los partidos de trabajadores, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y las corrientes sociales cuyos protagonistas eran los sindicatos y los estudiantes y, más tarde, las organizaciones de arrendatarios y pobladores. Grupos de mujeres levantaron desde comienzos de siglo las primeras banderas feministas.

Un rasgo relevante del movimiento popular fue la generación de una amalgama entre lo político y lo social, en que ambas dimensiones se fundieron en un haz de fuerza en que los partidos ejercían la conducción política. Las cuatro candidaturas presidenciales de Allende fueron momentos de reiteración de una propuesta socialista y de los modos de propiciar su avance. Un segundo atributo significativo, que se consolidó en paralelo al crecimiento del “allendismo”, fue la manera de enfrentar las diferencias en un movimiento que no era uniforme y cuyos integrantes tenían, sobre ciertos tópicos, puntos de vista encontrados.

El movimiento popular chileno, como toda obra humana, tuvo insuficiencias e imperfecciones, pero su potencia residía en estas dos características esenciales: uno, nunca admitió una separación entre la lucha política y la lucha social, que eran una sola y misma tarea. Dos, aprendió duramente a converger sin renunciar a las diferencias legítimas, que se debatían públicamente, y que, en definitiva, no fueron obstáculos, sino factor de enriquecimiento.

En el último medio siglo, el mundo, América Latina y Chile han vivido cambios radicales. Con el desmoronamiento de la experiencia socialista que encabezó en Europa y Asia la Unión Soviética, el retroceso de la socialdemocracia europea y el consiguiente apogeo del mercantilismo neoliberal, el mapa geopolítico, económico y cultural ha cambiado sustancialmente. La riqueza y el ingreso se han concentrado en los países más ricos y, dentro de cada país, rico o pobre, en los sectores de más alto ingreso.

En Chile, el impacto de la derrota de 1973, del retroceso internacional de las ideas socialistas, de la acción exterminadora de la dictadura y su perfil autoritario-comercial y de la interminable transición a la democracia que discriminó a un sector de la izquierda y restó fuerza a las organizaciones sociales, confrontó a los herederos de Allende con nuevos desafíos. En medio siglo no se han repuesto las condiciones que hicieron posible el éxito del movimiento que expresó la Unidad Popular: el mundo político en general y amplios sectores de la izquierda perdieron paulatinamente los lazos que debían amalgamarlo con los movimientos sociales, tanto los históricos como los emergentes, como el movimiento ecologista, el feminismo de masas, el que aglutina las demandas de diversidad sexual o los que representan las aspiraciones de los pueblos originarios. Por otra parte, la izquierda se ha enriquecido con la emergencia de nuevas organizaciones partidistas, pero no ha logrado conciliar sus diferencias. Hasta ahora emprende con timidez tareas convergentes, pero sin profundizar en la elaboración de un proyecto común y de una estrategia para impulsarlo.

El levantamiento popular o “estallido” del 18-O ha abierto un nuevo capítulo en este ciclo que está en curso y pareciera que ha logrado despertar energías dormidas capaces de superar objetivos exigentes. Una vez más, la historia demuestra que sus caminos no son fáciles de predecir. Sin mediar una crisis económica clásica o una crisis política abierta, las ideas de libertad, justicia, igualdad y dignidad abrieron su propio camino, más allá de los cauces tradicionales, como un caudal que hace caso omiso al surco establecido y abre nuevos trayectos, distintos, múltiples, heterogéneos, si bien convergentes en torno a un conjunto de ideales compartidos. El 18-O sumó trabajadores y desocupados, jóvenes sin posibilidad de estudio o trabajo y multitudes de estudiantes universitarios y secundarios, mujeres cansadas del abuso y sometimiento, adultos mayores indignados con la baja consideración social que se les depara, personas afiliadas a muchísimas diversas organizaciones de base, también mujeres y hombres que concurrieron a las protestas en su condición de individuos y movidos por un impulso espontáneo. Al mismo tiempo, mientras el 18-O mostró la indignación ciudadana ante los perfiles, en buena parte ocultos o disimulados, de nuestra convivencia nacional, la pandemia que se desató en marzo pasado los puso en evidencia, como si Chile hubiese decidido montar una exposición de sórdidas inequidades, abusos y privilegios largo tiempo escondidos por un velo erigido a fuerza de la repetición e imposición del credo neoliberal.

La carencia de un vínculo activo y fluido entre las organizaciones políticas y la compleja sociedad y el fraccionamiento del vector de conducción, que han limitado al movimiento popular en los últimos decenios, no apagaron el fuego del descontento popular y la demanda por otro modo de vivir. El vacío se ha llenado con el resplandor de plurales destellos de lucha y creatividad, en que los jóvenes, las mujeres, las nuevas generaciones portadoras de conciencia ecológica y de respeto por nuestros orígenes, emergen como grandes protagonistas.

La historia nos dice que hay muchas maneras de lidiar por una sociedad mejor y que en cada tiempo surge un diseño que nunca es copia del anterior. Estamos presenciando, a cincuenta años del gran triunfo de Allende y de la izquierda en 1970, el desarrollo de un nuevo ciclo impulsado por un nuevo pueblo que tiene la tarea de establecer su derrotero y modos de luchar. Innovación, renovación, creatividad aplicadas a la vida política y social. ¿Cómo será el “movimiento popular” del siglo XXI? ¿Cómo serán los partidos que lo integren? ¿Cuál será su relación con movimientos y organizaciones surgidas de la vida social?

Para debatir y contestar esas cuestiones cruciales, el movimiento popular que encabezó Allende es una referencia indiscutible. La Unidad Popular enarboló un proyecto, nunca separó los ámbitos político y social de la contienda, supo reconocer las diferencias en su interior y potenciar su significado. Es una historia para inspirarse, no para copiar.

El enredo del tiempo

El pasado viaja en nuestra espalda, muy cerca del olvido, y sólo abrimos los ojos hacia el hechizo del futuro que nos aguarda. Se supone que avanzamos hacia él. Pero en este presente incierto que mantiene el mañana en pausa, quizá lo único que nos quede para sostenernos es mirar lo recorrido, hacer un repaso de lo hecho y encontrar ahí, a lo mejor, una idea de futuro

Por Nona Fernández Silanes

Escribir a ciegas, tanteando un punto donde afirmarse, en medio de un tiempo hecho pedazos. El futuro se puso en pausa, el presente se desbarató y con él la fantasía de control en la que creíamos movernos. Revuelta social y pandemia enredadas para suspender cualquier interpretación de la realidad. Todo razonamiento es frágil y se pone en crisis en cuanto se asoma. Imposible aferrarse a una certeza porque no sólo es improbable encontrarla, sino que parece no servir. Nada es claro y ese está siendo el desafío a la hora de pensarnos. Andar a tientas.

Las mujeres aymara cargan a sus hijos en la espalda. Con tejidos trenzados por ellas mismas los envuelven y los cuelgan atrás, resultando este gesto una representación simbólica del lugar en el que los aymara ponen el futuro. Ese pedacito de humano que encarna el mañana viaja en el revés de su madre, suspendido en la sombra del tiempo, en ese lugar desconocido que es imposible de ver porque aún no sucede. Para los aymara el futuro no existe, sólo le pertenece a los niños. Lo ubican en la espalda, como a sus hijos, porque prefieren dar la cara a lo que sucede, que es el presente y los sucesivos presentes que conforman el pasado. Lo que ha ocurrido es lo único que pueden ver con claridad, por eso lo disponen delante, como una forma de guiar el camino. Quizá en este ejercicio del intento en el que estamos, en esta búsqueda de una baranda donde afirmarnos para no caer, podríamos cambiar el eje de nuestra mirada y probar otro punto de vista. Siempre hemos dialogado con el tiempo al revés que los aymara. El pasado viaja en nuestra espalda, muy cerca del olvido, y sólo abrimos los ojos hacia el hechizo del futuro que nos aguarda. Se supone que avanzamos hacia él. Pero en este presente incierto que mantiene el mañana en pausa, quizá lo único que nos quede para sostenernos es mirar lo recorrido, hacer un repaso de lo hecho y encontrar ahí, a lo mejor, una idea de futuro.

En la madrugada del 5 de septiembre de 1970, hace cincuenta años, el recién elegido presidente Salvador Allende Gossens se asomó en un palco improvisado de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile para dar el que sería su primer discurso como líder del país. “Nunca un candidato (…) usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia”, dijo. “Porque todos lo sabemos: La juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla”. Lo que comenzaba esa noche era un trabajo difícil. Lo sabían las y los jóvenes que, con la lucidez histórica que les caracteriza, con ese diálogo directo que siempre han tenido con el futuro, empujaban las grandes transformaciones sociales. Lo sabía Allende y lo sabían todas y todos quienes habían votado por él. El desafío avalado por las urnas implicaba cambios profundos que la oligarquía y las élites no estaban dispuestas a permitir. “Hemos triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo.” Pero esa madrugada, pese a la conciencia de la dificultad venidera, todo era alegría y festejo. Se suspendió cualquier sospecha de terror futuro y se dispuso caminar con seguridad sobre la ruta trazada. “Sólo quiero señalar ante la historia el hecho trascendental que ustedes han realizado derrotando la soberbia del dinero, la presión y la amenaza; la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la maldad. Cuando un pueblo ha sido capaz de esto, será capaz también de comprender que sólo trabajando más y produciendo más podremos hacer que Chile progrese y que el hombre y la mujer de nuestra tierra, la pareja humana, tengan derecho auténtico al trabajo, a la vivienda digna, a la salud, a la educación, al descanso, a la cultura y a la recreación. Pondremos toda la fuerza creadora del pueblo en tensión para hacer posible estas metas humanas que ha trazado el programa de la Unidad Popular”.