Por Rodrigo Karmy Bolton

1.- Una obsesión atraviesa la lucha de clases en Chile: la obsesión visual. Ojos que ven, expresan, sangran con los balines incrustados, cámaras que rodean plazas y metros para vigilar el desvío de los cuerpos supurados por los torniquetes, drones que silenciosamente registran las marchas y canales de televisión que no ven y pasan teleseries mientras la asonada popular se toma el país.

En la ex Plaza Italia (actual Plaza Dignidad), un encapuchado escala un frío poste gris, en cuya cima espera una cámara. Con esfuerzo, el muchacho llega a la altura del dispositivo y con sus pies lo patea hasta destruirlo. La multitud se inunda de algarabía: la mirada del poder acaba de ser destituida. El ver y no-ver, el control y descontrol, el registro y la fuga, ojos ocultos, ojos enceguecidos por el poder y el poder encegueciendo ojos devienen máquinas de visibilidad en las que se dirime la común obsesión por “ver”.

Discursos que no dejan de insistir que “esto se veía venir” o que subrayan que esto habría sido “sorpresivo” comparten una misma obsesión por la mirada, una ilusión por la posibilidad de que un determinado saber-poder podría haber advertido la debacle en ciernes. Sin embargo, múltiples informes sondeaban lo que advendría como acontecimiento. Pero, precisamente porque dichos informes registraban algo que calificaban bajo el difuso término “malestar”, jamás podrían haber atendido a la irrupción del acontecimiento. Entre las condiciones y el estallido, entre el “malestar” y la revuelta, habita la imaginación popular que espera su momento.

«Vuelven los pastores de la transición a intentar ‘explicar’ que el pueblo no debería tener motivos para la revuelta. Le castiga con su saber. Insiste en que no hay razón para la ‘anomia’ porque Chile tiene los mejores indicadores de América Latina (…), culpa a los jóvenes de no comprender, de no saber, de no ver lo que deberían ver«.

Además, un “malestar” que, según la visión promovida por la trama del saber-poder de los intelectuales del orden, se debía a la falta de “modernización” que sólo el cumplimiento total del programa neoliberal podría llegar a cumplir. En vez de refutar al programa neoliberal, el “malestar” parecía confirmarlo secretamente. Se trató de una lectura que predominó entre intelectuales ligados al poder y que, más allá de la enorme cantidad de páginas escritas o del conjunto de monsergas que insistían a la “gente” que todo iba por un buen camino, vieron sin poder ver: la sociología, la economía y el derecho —tres saberes predilectos del neoliberalismo— devienen impotentes, su arsenal de miedo y conservadurismo que permanentemente le decía a la “gente” cómo debía comportarse, no vio precisamente porque vio. No es que no hayan visto simplemente, sino que vio sin ver. Se trata de la ruina de un tipo de conocimiento de carácter “conceptual”, de la quiebra de una episteme que, por años, se llamó “transición” y que tipo “epifánico” de conocimiento desplazó. El concepto por la imagen, la explicación por la irrupción, la representación por la imaginación montan las maquinarias de visibilidad que yacen en irremediable conflicto.

La revuelta es un instante de fulmíneo conocimiento. Los pueblos abrazan sus ciudades y las conocen epifánicamente. Todo registro “explicativo” se destituye y la irrupción imaginal hunde al “causalismo” en un absurdo. Vuelven los pastores de la transición a intentar “explicar” que el pueblo no debería tener motivos para la revuelta. Le castiga con su saber. Insiste en que no hay razón para la “anomia” porque Chile tiene los mejores indicadores de América Latina, porque es el mejor “modelo”; culpa a los jóvenes de no comprender, de no saber, de no ver lo que deberían ver: ¿qué significa hacer una revuelta en el “mejor” país del continente, en el “modelo” que es visto con aparente admiración por ciertos vecinos, por cierta oligarquía planetaria?

Como una camisa de fuerza o una imagen que totalizaba lo visible, la violencia transitológica consistió en inventar al país-modelo como si fuera un verdadero país. Se trató de un proceso metonímico en el que una parte (el modelo) parecía ser el todo (el país). No se trató jamás de un “modelo” que precedió al saber que lo vio, sino de una producción tecno-política que fue nombrada por un saber que vio lo que él mismo inventó. Con ello, el país modelo podía coincidir con el mito que la propia oligarquía forjó durante el siglo XIX: la “copia feliz del Edén”, estableciendo así un continuum con el mito forjado en el siglo XX: la “larga tradición democrática”.

Sin embargo, cuando la revuelta destituye al país “modelo”, es toda la episteme transicional la que estalla en pedazos. Los jóvenes enceguecidos por el disparo policial contemplan epifanías que los viejos iluminados por el saber no ven: ven los que no pueden ver y no ven los que pueden ver. Los canales de TV —como los intelectuales del orden, drones y dispositivos varios de seguridad— ven y por eso no ven. Los cientos de jóvenes que han sido heridos en sus ojos por las fuerzas policiales durante la protesta no pueden ver y por eso ven. Los primeros insisten en un conocimiento de tipo “conceptual”, los segundos abrazan un conocimiento enteramente “epifánico”: las máquinas de visibilidad —en los cuerpos que las portan y los dispositivos que las materializan— traman la pregunta por la “visión” como un asunto decisivamente político inmanente a la batalla de Chile.

***

2.- No habrá más “modelo” que ver sino fragmentos abandonados, escombros repartidos, neumáticos quemados, poblaciones allanadas, supermercados saqueados. No hemos visto la revuelta, sino que la revuelta nos ha hecho ver la ruina de una visión. Su conocimiento interrumpió al banquete que se complacía del país que tenía, del “modelo” que había forjado. Porque la revuelta no ha hecho más que exponer al Chile exitoso, modélico, ejemplar, como una singular máscara.

«Cayó la máscara, el ‘modelo’ de un país que, a la vez, se vertía como ‘país modelo’ y el trono quedó absolutamente vacío: el paraíso chileno —el ‘oasis’ según el término usado por Piñera— en el que los pobres simplemente obedecían a los ricos, en el que los viejos aceptaban recibir pésimas jubilaciones, en que los estudiantes consideraban legítimo endeudarse de por vida para obtener una mísera carrera profesional (…)».

Pero la máscara no oculta una “verdad”. Más bien, deviene una máscara que no tiene a nada ni a nadie “detrás”: el trono está vacío, el sujeto supuesto saber se revela como nada más que eso, un “supuesto”, una “máscara”: la diferencia entre modelo y realidad, entre sujeto y máscara, entre esencia y apariencia resulta destituida. Nada había “detrás” de la máscara, ni una verdad ni una mentira, ni un éxito ni un fracaso. Por eso es que no se trata de que la episteme transicional pusiera en juego una “falsa conciencia” incapaz de ver la “realidad” de las cosas, eso que ahora los intelectuales maltrechos llaman “malestar”. Más bien, se trata de que no había más “realidad” que el “modelo” al que el conocimiento popular terminó por destituir. Cayó la máscara, el “modelo” de un país que, a la vez, se vertía como “país modelo” y el trono quedó absolutamente vacío: el paraíso chileno —el “oasis” según el término usado por Piñera— en el que los pobres simplemente obedecían a los ricos, en el que los viejos aceptaban recibir pésimas jubilaciones, en que los estudiantes consideraban legítimo endeudarse de por vida para obtener una mísera carrera profesional, en el que los trabajadores huían de la sindicalización por el bien de la “libertad” o en el que los mapuche eran permanentemente asediados por el capital de las grandes forestales, se acabó.

Tras el “modelo” no había nada ni nadie. Sólo ruinas de una Moneda reventada por los Hawker Hunters, sangre de campos de concentración irrigadas en cada verso del nuevo orden, alaridos de desaparecidos que aún crujen en la estela de nuestros cuerpos; todo se deslizaba en la superficie de los cuerpos, no en una “realidad” oculta por el ojo del poder, ni en un “detrás” que esperaba a la buena receta epistémica para revelarse y surtir de verdad al pueblo: si el sujeto supuesto saber veía sin ver era precisamente porque no hacía otra cosa que ver a un “modelo” cuyas fibras estaban hechas de múltiples juego de fuerzas que fluían en los cuerpos arrumbados.

El sujeto supuesto saber de la episteme transitológica confundió al modelo con el país y pretendió clausurarlo en y como modelo: una “copia feliz” que coincidía con el “Edén”, el modelo coincidía con la mirada del Otro, cuyo estatuto colonial y jerárquico legitimaba su asentimiento. En otros términos, todo ocurrió “como si” el país fuera el “modelo”. Las fugas eran evidentes, las grietas colaron desde el principio por doquier. Porque los cuerpos son potencias y jamás simples unidades dispuestas sólo ahí para la decisión del poder. Toda una tecnología se desarrolló aquí: los cuerpos fueron capturados por el modelo y el modelo devino cárcel de los cuerpos dispuestos a recibir el evangelio de la “reconciliación”: el miedo consolida el Pacto Oligárquico de 1980 al signar a los cuerpos con la marca del poder de turno.

Las superficies son lo más evidente y, a la vez, lo más an-árquico. Por eso el neoliberalismo no constituye una racionalidad orientada simplemente a modelar grandes estructuras o a hacer converger en un mismo régimen de inteligibilidad a diferentes partidos políticos, sino sobre todo, a controlar las superficies de los cuerpos, a confiscarles en sus desvíos, excedencias y rearticulaciones. El neoliberalismo intenta adaptarse a la capilaridad de las superficies, seguirlas en su desenvolvimiento an-árquico. Pero no puede del todo: justamente las superficies se abrieron como el campo de batalla sobre las que estalló la revuelta del 18 de octubre.

Los estudiantes secundarios que “evadieron” el alza del pasaje atravesando los torniquetes del metro pasaron de los subterráneos hacia las superficies, de los oscuros y estrechos túneles a los amplios sitios de las calles. “Evade” fue el significante que catalizó el paso por el cual los estudiantes restituyeron sus cuerpos a su potencia o, lo que es igual, liberaron las superficies de los cuerpos de la captura promovida por el capital. Desde ahora, la batalla se daría en las calles de la ciudad y no sus subterráneos, el conflicto ingresa así a un nuevo régimen de visibilidad que la revuelta hace cognoscible.

No sólo los estudiantes, también los trabajadores; no sólo Santiago comienza a ver, sino el país completo. Se evadió un “modelo” que condicionaba al ver, por un conjunto de campos múltiples en los que se fraguó una batalla. Si la revuelta trae un conocimiento epifánico y no explicativo, una “revelación” antes que una “conceptualización”, es porque ella misma se juega como una batalla por ver. No se trata de ver la “verdad” tras la máscara del poder, sino de ver la superficie que el poder ha capturado. Porque el neoliberalismo no “engaña” a las conciencias, sino que las produce para separarlas de sus cuerpos y escindirlas de su médium sensible.

***

3.- El miedo es una forma de ver. Los poderes aparecen temibles, eternos y personalizados. En la medida que la episteme transicional separó a los cuerpos de sus superficies, inoculó el miedo en cada uno de ellos. Miedo ha sido la receta mágica que amenaza el destino del paraíso: sea el miedo a los militares que amenazaban con volver o a los empresarios que amenazaban con huir, la separación capilar sobre los cuerpos surtió un efecto devastador: privar al pueblo de Chile de su potencia, desplazarle de la política. La episteme transicional sólo puede funcionar con esa privación. Serán la trama del saber-poder la que se encargue de los cuerpos, la que los dirija, conduzca, gobierne.

El sujeto supuesto saber de la transición obedece al modelo pastoral y su país al modelo oveja. El miedo se impone: el lobo puede llegar en cualquier momento y nuestro hermoso sueño hecho realidad puede desfallecer. El lobo será la inminencia de una amenaza, latencia de un peligro que configura al relato transicional bajo la narrativa de una fábula que produce el escenario en que la separación de los cuerpos respecto de sus superficies se verá enteramente naturalizada.

Cualquier posibilidad de que los cuerpos restituyan sus médiums podrá ser castigada con militares que regresan o con empresarios que huyen. En cuanto fábula, impone una “lección moral” y, con ello, introduce al miedo como dispositivo de separación. La episteme transicional será una versión gubernamental de dicha filosofía, en que la máquina triádica constituida por el pastor, la oveja y el lobo no dejan de funcionar y potenciarse inexorablemente.

Sólo al interior de dicha fábula los cuerpos podrán ser gobernados porque dicha fábula no será otra cosa que el “modelo”. En cuanto la fábula narra una historia y ofrece una “lección moral” funciona como una verdadera maquinaria sacrificial en la que exige a cada uno renunciar a sus pasiones o, si se quiere, a gozar sin erotismo, tal como ocurre en la continua “fiesta” propuesta por el capitalismo neoliberal.

La “lección moral” que cuenta la narrativa transicional posibilita aceptar un orden para nada natural, para nada evidente, sino efecto de un conjunto de tecnologías muy precisas que confiscaron la imaginación popular en una representación teatral que contaba la historia de porqué debíamos ser culpables, porqué debíamos temer. Eran visibles los militares que se paseaban impunes en las calles, eran visibles los empresarios que nos “daban” trabajo dado que nos portábamos tan bien.

Ahora bien, ¿estuvo la transición en falta de justicia por un déficit exterior a su propia racionalidad? Al contrario: si la episteme transicional quería conservar la “lección moral” como dispositivo de separación, debía proteger a los militares de la justicia y a los empresarios de la regulación estatal. El precio a la desobediencia era alto: si los militares no quedaban impunes volverían, si los empresarios pagaban impuestos huirían. Un país asesinado y pobre era la imagen que operaba como sombra de la imagen paradisíaca que traía el modelo. El crimen militar y la pobreza económica eran el “exterior” que operaba como “interior” al dispositivo de la fábula.

Militares y empresarios ofrecían sus dosis de miedo para que la episteme transicional funcionara y, al revés dicha episteme operaba sólo a partir del miedo infundido. Si no ¿cómo se entiende que el reo Pinochet haya sido devuelto por los mismos gobernantes que otrora habían sido prisioneros, exiliados o torturados por el dictador?, ¿para qué “hacía falta” Pinochet a la transición, pregunta el filósofo Miguel Vicuña? Justamente era su pivote: sólo con su relativa presencia, el lobo podía mostrar que su doble amenaza (militar-empresarial) iba en serio; en otros términos sólo con la presencia de Pinochet y su correlato pinochetista, el peligro podía ser visto y la episteme transicional operar.

El peligro que acechó la transición fue conjurado cuando el dictador volvió a Chile. Y, más allá de su escandaloso retorno, ello vuelve a suturar una pieza que había saltado por los aires y expuesto el vacío sobre el que pendía nuestro auto-celebrado “modelo”. Porque no otra cosa fue la transición: un modo de producción del miedo que posibilitaba ver al modelo como lo único que se podía ver. El cuento sobre el que tranquilamente quisieron que descansáramos sin mayores cuestionamientos.

La revuelta hizo saltar al miedo en mil pedazos porque su potencia epifánica trajo imágenes enteramente diferentes a las impuestas por el modelo. La revuelta hace del ver y el experimentar una misma intensidad, a diferencia de la fábula transitológica que separa ostensiblemente al ver de toda experiencia. Si la episteme transitológica hacía del ver una observación de tipo universal y objetiva a la que sólo un sujeto supuesto saber podía acceder, la revuelta transfigura al ver en una verdadera experiencia popular. La transición ordenó las pasiones bajo el recato impuesto por el miedo, la revuelta disloca las pasiones y excede al miedo con la rabia.

“Rabia” no define aquí “emoción” sino “afecto”, porque convoca a una relación que rabia, a un conjunto de ciudadanos que rabian. La revuelta misma no necesita de la autoridad gubernamental para rabiar, ella misma deviene una intensa politización de la rabia. No se trata de una “rabia” psicológica sino política que ha desactivado la separación que el miedo había impuesto entre cuerpo y superficie, entre vida y potencia. La rabia permitió el advenimiento de una vida activa que suda en plena batalla de Chile, que lucha en medio de una contienda incierta y enteramente desigual.

La “rabia” permite ver otras cosas, cruza como un modo de conocimiento preciso acerca de las condiciones materiales que condenan al presente. ¿Qué se ve cuando se ve? Esta es precisamente la pregunta política de la batalla de Chile. Cuando la policía hiere a chilenos en los ojos porque no quieren que vean lo que están viendo, intentan cercenar al conocimiento epifánico de la revuelta.

Como si la mirada fuera una estocada al poder que la policía sólo puede responder petrificando a quien le mire. La acción policial enceguece a los chilenos reproduciendo incondicionadamente los lentes oscuros que otrora usara Pinochet días después de haber perpetrado el Golpe de Estado. La mirada impenetrable de quien mira sin ser mirado, de quien vigila sin ser vigilado, de quien castiga sin jamás ser castigado.

Pero el “ver” asumió otros caminos, devino otros horizontes. El pueblo chileno dice haber “despertado” justamente de la sugestión que la mirada pinochetista producía, que la mirada del “modelo” no dejaba de forjar. Pero para despertar tuvo que recoger pacientemente los fragmentos que quedaron de los lentes de Salvador Allende: transparentes, de marco grueso y negro, que quedaron rotos una vez consumado el golpe de 1973. El pueblo juntó sus pedazos, probó y pudo ver justamente porque no podía ver, porque el poder le había privado de ver. En su afirmación de la vida activa, el pueblo usó los lentes de Allende e inmediatamente experimentó el más fugaz pero decisivo de todos los conocimientos: aquél que irrumpe epifánicamente y que entiende que el porvenir se hereda.

***

4.- La policía dispara directamente a los ojos. Como en el mito de Medusa, el desgarro irrumpe como si la mirada de la protesta tuviera que ser petrificada por la policía y, a la vez, como si la policía misma no tuviera otra función más que petrificar la mirada de la revuelta, hacer de su fulmíneo conocimiento una piedra inmóvil y absolutamente sin vida. La revuelta despetrifica y posibilita un ver epifánico que juega a contrapelo del ver puramente conceptual. Al despetrificar, todo comienza a ser removido.

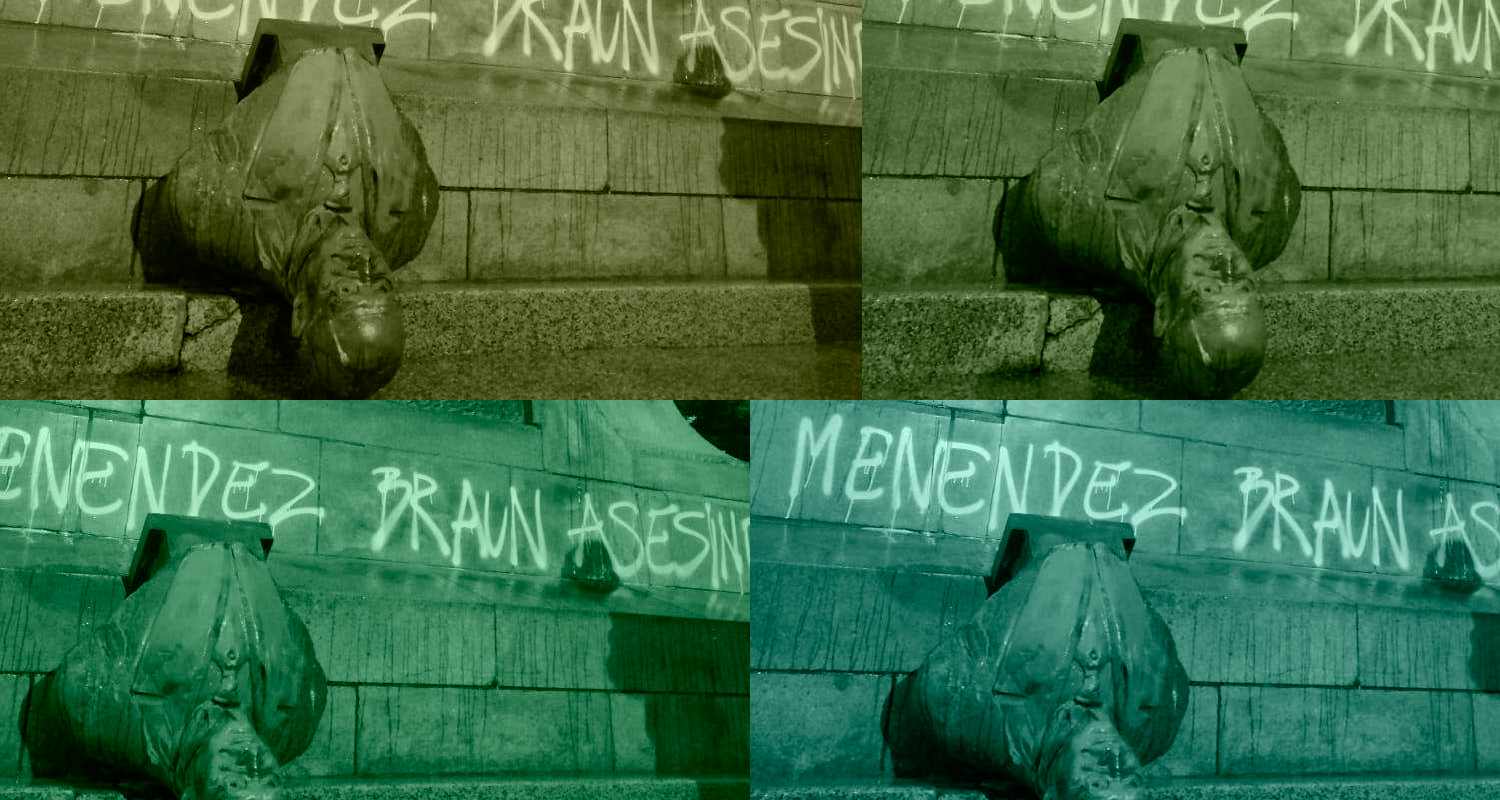

Los edificios, las piedras que sostienen sus pilares, las pequeñas tramas que habían sido instituidas, los rituales plásticos típicos de la monumentalidad de una fábula cuya “lección moral” fue arrasada por la imaginación popular.

Porque sólo la imaginación convierte a una piedra en un símbolo y, a su vez, puede transfigurar un símbolo en piedra. Justamente más allá de la célebre tesis de Martin Heidegger, según la cual la “piedra es sin mundo”, la revuelta hace de la piedra un verdadero mundo. Para ella, la piedra es símbolo que estalla en la contingencia histórica, tormenta que suelta palabras que comienzan a hablar de otras cosas. Como las piedras dejan la soledad del camino, las palabras abandonan el código al que se apegaban. El lanzamiento de piedras deviene habla epifánica de una revuelta que ha interrumpido la episteme que otrora suturaba. Otro lugar de enunciación se abre, otros posibles irrumpen.

«La revuelta es una ráfaga de vida en la que los pueblos vuelven a abrazar al tiempo gracias a la suspensión del propio tiempo. Por eso, en una revuelta los pueblos piensan sin necesidad de amos. Y, por eso, una revuelta es enemiga del reloj y de los calendarios: al devenir inactual consigo misma, la revuelta abre un lugar que no tiene lugar en la representación instituida, un sitio sin espacio, un tiempo sin época».

Como dirá Furio Jesi, la revuelta “suspende al tiempo histórico” y las agujas del reloj no le apuntan jamás a sus tiempos. Si el reloj es un invento de imperialistas, orientado a cartografiar la existencia expropiando al tiempo de la vida, la revuelta nos dona muchísimo tiempo, tanto que no puede sino estallar en un “ahora” irreductible y singular a cualquier medida cronológica. El “ahora” de la revuelta es incomprensible para el saber-poder universitario: no se trata de que quienes participan de la revuelta “quieren todo de inmediato” o que sean “jóvenes impacientes” como reza la estúpida interpretación realizada por el poder. Mas bien, consiste en que ese “ahora” es precisamente una suspensión del tiempo histórico que resulta enteramente irreductible a cualquier régimen de representación, refractario a toda cartografía diseñada por el poder.

Sustracción a la confiscación del tiempo promovido por la razón neoliberal. Sustracción que da tiempo al tiempo y convierte al pueblo en una máquina del pensamiento. A la inversa: el régimen neoliberal ha podido irrigar su poder en cada punto de la vida en el que la gente suele decir que “no tiene tiempo”. ¿Qué significa “no tener tiempo”? Ante todo, petrificarse y asemejarse a cuerpos que carecen de todo tiempo: los muertos.

La revuelta es una ráfaga de vida en la que los pueblos vuelven a abrazar al tiempo gracias a la suspensión del propio tiempo. Por eso, en una revuelta los pueblos piensan sin necesidad de amos. Y, por eso, una revuelta es enemiga del reloj y de los calendarios: al devenir inactual consigo misma, la revuelta abre un lugar que no tiene lugar en la representación instituida, un sitio sin espacio, un tiempo sin época. Ofrece “trabajo vivo” al “trabajo muerto” osificado por el capital: los cuerpos pletóricos de tiempo (el “ahora”) imaginan. Han recuperado las superficies, los médium sensibles para no dejar de danzar.

Noviembre, 2019.