La idea de una “guerra cultural”, que sonó fuerte en Estados Unidos en los años 90, vuelve a escucharse en un país que parece cada vez más polarizado. En el ámbito del arte, se ha manifestado de forma evidente, advierte Christian Viveros-Fauné, crítico y curador chileno radicado en Nueva York: mientras “la supuesta izquierda exige que los museos y las bibliotecas traicionen su misión intercambiando artistas nuevos por otros más antiguos”, la extrema derecha “moviliza la política local, estatal y nacional para censurar, desfinanciar y castigar la libre expresión como forma de venganza política”.

Por Christian Viveros-Fauné

El año 1992 marcó el fin de la Guerra Fría, el nacimiento de la derecha cristiana moderna y la publicación de una irritada columna del crítico Robert Hughes titulada “La cultura de la queja”. Su argumento, ácido y disparatado, presentaba razones válidas e irreprochables para rescatar libros, cuadros y otros objetos culturales canónicos de las antorchas y horcas de la creciente ola de “corrección política” de la época —“se puede aprender de Picasso sin ser un falócrata, de Rubens sin convertirse en un cortesano de los Habsburgo, de Kipling sin convertirse en un imperialista”—, junto con una jeremiada teledirigida a un ejército de engominados y “patrióticamente correctos” progenitores de miembros del actual partido Republicano. Bajo el océano de ruido partidista acechaban grandes tiburones blancos nacionalistas. Según Hughes: “La pérdida de realidad por culpa de eufemismos y mentiras” fabricada por los presidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush “fue 20 veces peor y más influyente” que la tejida a mano por los “académicos biempensantes”.

En el auge de las guerras culturales de los años 90, Hughes describió Estados Unidos como un país caracterizado por la enemistad, la polarización y “un vacío en el núcleo cultural”: una nación “obsesionada con las terapias y llena de desconfianza hacia la política formal; escéptica ante la autoridad y presa de la superstición; su lenguaje estaba corroído por la falsa piedad y el eufemismo”. En la Convención Republicana de 1992, el comentarista político Pat Buchanan —consejero de Nixon y Reagan— presentó ante los fieles del Partido Republicano su mejor faceta de predicador: “Hay una guerra religiosa en este país”, rugió. “Es una guerra cultural, tan crítica para la nación como lo fue la Guerra Fría, porque esta es una guerra por el alma de Estados Unidos”. ¿Suena familiar?

Tres décadas más tarde, un agujero negro del tamaño del ego de Elon Musk corroe el corazón de la nación. La mitad de Estados Unidos desconfía de los descubrimientos basados en evidencias o ha sido embaucado por conspiraciones del tipo QAnon; el lenguaje de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales está despojado de significado común y, lo que es peor, de sentido común; y un electorado poco informado votó para apoyar a un personaje populista condenado por la justicia, un presidente electo que promete atacar criminalmente a los “enemigos del pueblo” (léase, periodistas y otros que se oponen a él) y abolir las organizaciones sin fines de lucro que no le gustan designándolas “organizaciones terroristas” (a pesar de su similitud con la “legislación antiextremismo” rusa, la ley HR 9495, impulsada por Donald Trump, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 21 de noviembre y hoy espera la ratificación del Senado). Si la hoguera de las vanidades de la nación hizo sonar cinco alarmas tras el asesinato de George Floyd —con el libro Cómo ser antirracista, de Ibram X. Kendi, desbancando a 12 reglas para la vida, de Jordan B. Peterson en las librerías—, los próximos cuatro años prometen ser como Volver al futuro en una versión florentina de 1490.

En el ámbito del arte, los debates sobre lo que constituye el canon (antes sólido como una catedral) han dado lugar a dos acontecimientos notables. El primero es la apertura de instituciones artísticas, antes exclusivas, a un número sin precedentes de artistas que trascienden los límites raciales, de género, geográficos e ideológicos. El segundo es el previsible ascenso de la política identitaria reduccionista al estilo estadounidense (que, al igual que otros paradigmas agotados, sigue siendo el impulso por defecto del progresismo estadounidense) junto a sus críticas corrosivas, su vacía búsqueda de virtudes y sus perogrulladas sin sentido. Entre estos últimos, cabe citar las demandas identitarias de abolir la policía, financiar cirugías para reclusos transexuales, promover demandas de devolución de tierras que abarquen áreas metropolitanas enteras, así como advertencias sobre qué artistas pueden abordar material “provocador”, como el asesinato de Emmett Till.

Los resultados son tan escandalosos como los que anunció la reciente victoria de Trump en el colegio electoral. Un bando, la supuesta izquierda, exige que los museos y las bibliotecas traicionen su misión intercambiando artistas nuevos por otros más antiguos, por lo general, hombres blancos y muertos. Su opuesto, la extrema derecha, moviliza la política local, estatal y nacional para censurar, desfinanciar y castigar la libre expresión como forma de venganza política (al tiempo que prohíbe los debates sobre, por ejemplo, la esclavitud y el cambio climático). Como dijo un estupefacto naturalista al ver a un zorro de Darwin atragantarse con su propia cola: los extremos se encuentran.

¿Entonces, quién se queja ahora? La respuesta es: en privado, todo el mundo; en público, ¡ni una palabra! Los pelotones de fusilamiento circulan por las redes sociales como los asesinos del Servicio Federal de Seguridad de Putin; los algoritmos corporativos empujan a los trolls por encima de los expertos en busca de odio y beneficio (demasiado para los tecnófilos que insisten en que “la información quiere ser libre”), y los artistas, escritores, músicos y comentaristas reflexivos parecen, como dicen los jóvenes estadounidenses, CAF (“confused as fuck”, es decir, “más confundidos que la cresta”). Tomando prestado el símil matemático de la inestabilidad, Estados Unidos es todo polos y nada de ceros. Misma idea, diferente jerga: la cancelación y el insulto son características, no errores, de nuestra era de internet, y nos adentramos en una nueva era de antidiscurso aceleracionista.

Aunque oráculos cascarrabias como Hughes ya no cuentan con tribunas prominentes —pasó más de tres décadas escribiendo críticas de arte semanales para la revista Time—, el dominio público hoy está inundado de no-expertos con respuestas listas para YouTube y destinadas a legiones de adictos al “esto lo explica todo”. Entre ellos hay podcasters populistas, gurús del bienestar, “líderes del pensamiento” corporativo y auténticos embaucadores: personajes seguros de sí mismos del tipo que W.B. Yeats definió alguna vez como “llenos de apasionada intensidad”. Aquí, entra en escena un joven escritor de arte y moda nacido en Alemania y criado en el Reino Unido llamado Dean Kissick. Kissick, autoproclamado asesino de las turbas woke y defensor de los detestables accionistas vieneses de los años 70 (machotes blancos a los que les gustaba mezclar el teatro, el desnudo, los crucifijos y las vísceras de animales), llega justo a tiempo para representar otra repetición del Día de la Marmota en las páginas del Harper’s de diciembre pasado: un millennial de clase alta que repite como loro las cavilaciones del novelista Tom Wolfe de hace medio siglo.

Titulada “La protesta pintada: Cómo la política destruyó el arte contemporáneo” —una alusión al artículo “La palabra pintada”, caricatura que Wolfe hizo del arte conceptual de los años 70, publicada en las páginas de la misma revista en 1975—, esta muy comentada y demoledora denuncia de Kissick sobre el estado del arte en 2024 logró una hazaña insólita. Parodió el moralizante “giro social” del arte contemporáneo, denunció los absurdos de las exposiciones de los museos y bienales más importantes, y criticó las “fantasías de resistencia” asociadas a la “ortodoxia liberal y la alegre diversidad ambiental” del mundo del arte. Lo que el ensayo no hizo es igual de crucial: no reconoció las grandes obras de arte político desde Goya hasta hoy —¿alguien se acuerda de Kerry James Marshall? ¿Hans Haacke? ¿Nan Goldin?— para pintar el campo del arte contemporáneo como una deshonesta comedia costumbrista à la Wolfe.

A medio camino entre la nostalgia y la ironía (dos de los principales métodos por defecto de la crítica de arte desde la década de 1970), Kissick comienza su crítica del arte político centrado en la identidad con una nota francamente extraña, invocando un accidente en el que su madre, en la vida real, perdió sus piernas, algo que hace de manera imperdonable en aras de este lamentable comienzo: “Mi madre perdió las dos piernas camino a la Barbican Art Gallery”. Para dar rienda suelta a la imaginación del escritor, unas frases más tarde le cuenta a su madre postrada en cama que “no valía la pena perder las piernas” por la exposición en cuestión, “Unravel: El poder y la política de los textiles en el arte”. ¡Santo Atila hijo! Una cosa es que las nuevas generaciones no sepan diferenciar lo real de lo virtual, pero lo de Kissick es tan sociopático como absurdo.

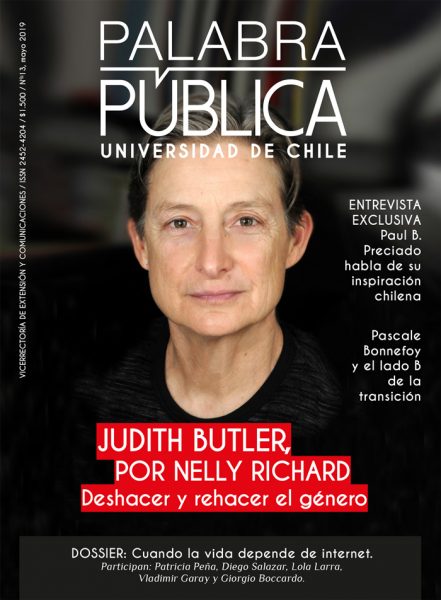

Una vez hecha esta brutal introducción, Kissick se dedica a golpear con un palo de piñata todos los escritos que cuelgan de las paredes de los museos, prestando especial atención a los textos inspirados en la inescrutable Judith Butler que animan dos exposiciones increíblemente blandengues: la 60ª Bienal de Venecia, titulada “Extranjeros en todas partes”, y la Bienal del Whitney de 2024, bautizada extrañamente “Even Better Than The Real Thing” (nota para los curadores: no hay nada revolucionario en retomar canciones de U2 de hace tres décadas). Lo que sigue en Harper’s es una lista predeciblemente corta de exposiciones llamativas (nombra la exposición de la Barbican, las bienales antes mencionadas y la Documenta de 2017, en Kassel, Alemania, como típicas de “un circuito globalizado de bienales y ferias”), lo que corona con un alarmismo de manual del tipo “el cielo se está cayendo”. Dondequiera que mire, Kissick ve “variedades de neoindigenismo remixeado”, así como un montón de “fiestas de la identidad” que él entiende sobre todo como pastiches: obras de arte “realizadas con estilos tan profundamente tradicionales [que] son progresistas en su contenido pero conservadoras en su forma”.

Como bien sabe cualquiera que haya visitado museos recientemente, las principales instituciones artísticas de todo el mundo han pasado apuros desde la primera presidencia de Trump. Los museos estadounidenses, en particular, han sido testigos de oleadas de renuncias de ejecutivos y comisarios, han estallado escándalos, se han reorganizado los consejos de administración, sus misiones se han reescrito y se ha exigido que estos repositorios de la cultura, de lento movimiento, sean más “flexibles” y, en algunos casos, más activistas. Como ocurre con todos los cambios bruscos en la cultura, hay cosas que se ganan (una mayor representación de artistas en las colecciones y en los consejos de administración, por ejemplo) y otras que se pierden (me viene a la mente la cancelación de la retrospectiva itinerante de Philip Guston en la National Gallery). Pero parodiar los excesos de estas tendencias no solo pasa por alto cómo los museos de arte se han mantenido con éxito al día a pesar de estas luchas, sino que ignora de forma activa el negocio habitual en las casas de subastas y galerías comerciales del mundo: unos 65.000 millones de dólares en ventas de pinturas y esculturas en gran parte apolíticas, no-woke y decorativas solo en 2024. Para cualquiera que asista a la Art Basel Miami Beach de diciembre, o siga las noticias sobre el plátano de 5,2 millones de dólares de Maurizio Cattelan, las observaciones de Kissick bien podrían describir el arte en Marte.

En 1998, un científico del comportamiento llamado John R. Landry tomó nota del auge de un clásico tipo de alarmismo. El “síndrome de Chicken Little”, escribió, alentaba a los opinólogos profesionales y aficionados a inferir “conclusiones catastróficas que posiblemente resulten en parálisis” y un “sentido colectivo de desesperación o pasividad que impide a la audiencia actuar”. Al igual que el llamado Whataboutism (como se llama al acto de responder a una acusación desviando la atención hacia otro tema) en la primera era Trump, el alarmismo de tipo sensacionalista está diseñado principalmente, en la actualidad, como materia prima retórica para el negocio cultural (pensemos en X y Truth Social). Del mismo modo, el alarmismo era el oficio de Tom Wolfe, entregado en volúmenes de libros que rutinariamente exponían el traje nuevo del emperador, por ejemplo, en sus tomos La izquierda exquisita & mau-mauando al parachoques y ¿Quién teme al Bauhaus feroz? . Con Kissick aparecen los mismos sesgos, pero en versión Kindle. Si la ligereza o vacuidad de sus reflexiones resulta familiar, no es solo porque imita a Wolfe, sino porque ninguno de los dos escritores inventó el filisteísmo.

Mientras tanto, las polémicas rimbombantes avanzan y hacen metástasis, adoptando a la vez formas familiares y sorprendentes. ¿Quién tiene derecho a tratar qué tema? ¿Tienen las obras de arte el deber de corregir errores de representación? ¿Pueden los cuadros, los poemas, las novelas, las películas y las canciones ser culpables de violencia metafórica? ¿Se volverán los públicos de izquierda y de derecha aún más enrabiados y vulnerables con el regreso de Trump? Mientras el “Gran Despertar” —la expresión no es mía, sino del sociólogo Musa al-Gharbi— llega a su fin y Estados Unidos se prepara para la próxima oleada de la derecha, una cosa parece cierta: a pesar de todos los problemas con lo woke, los consumidores culturales probablemente lo echarán de menos, no como un bien mayor, sino como un síntoma de un clima político que era mucho menos malo que lo que vino después.

Como escribió la escritora Becca Rothfeld en respuesta a las provocaciones desesperadas de Kissick: “Lo único que hará que la segunda presidencia de Trump sea peor que la primera, culturalmente hablando, es que nos pasemos cuatro años calificando de ‘valiente acto de verdad’ cada vez que alguien diga que Amanda Gorman no es una poeta muy buena”. Una segunda observación mordaz de Rothfeld: muchos escritores han expresado quejas similares a las de Kissick (yo llamé a la Bienal del Whitney de 2024 “un matcha de hongos con leche de almendras muy flojo”), pero la mayoría evitan las proposiciones del tipo “es esto o lo otro” o las formulaciones en blanco y negro. Otra cosa que está clara para quienes no tienen una agenda antidentitaria: las galerías y museos de todo Estados Unidos están actualmente llenos de gran arte político, desde el F-111 (1964-65), de James Rosenquist, pintado contra la guerra de Vietnam, en el MoMA; hasta las recientes fotos de Anastasia Samoylova sobre los efectos del cambio climático en el Met (hasta el 11 de mayo) o los retratos de Narsiso Martinez de trabajadores agrícolas inmigrantes realizados sobre cajas de productos de supermercado. El hecho de que estos radiantes símbolos de la realidad política no se registren en el radar selectivo de Kissick es exclusivamente culpa suya.

Por supuesto, es posible hacer arte que sea bello y celebre la identidad (el espectáculo temático del coreógrafo Alvin Ailey actualmente en el Whitney es un buen ejemplo); que sea radicalmente político y formalmente rico (los ejemplos de los muralistas mexicanos, el Guernica de Picasso y las siluetas de Kara Walker deberían bastar aquí); y encontrar opciones en el menú estético que sean —¿quién lo diría?— agridulces. Sin embargo, es precisamente aquí donde Kissick se enreda. Entre sus defectos se cuenta la falacia de composición: confunde sistemáticamente la parte con el todo. Encontrar “teoría decolonial o queer” en ciertos catálogos de bienales no significa que todo el mundo del arte esté “dominado por el lenguaje de la teoría decolonial o queer”. Parafraseando a Graham Greene: el mundo del arte no es blanco y negro; es negro y gris —y un espectro bastante amplio más allá.

Algunas reflexiones finales sobre La protesta pintada. Un consejo a los lectores: perseveren siempre hasta el final de las críticas negativas; es entonces cuando un escritor confiesa por fin lo que realmente pretende. Aproximadamente 6.000 palabras más adelante, Kissick hace precisamente eso, lanzando tanto sus intenciones críticas como una despedida final al tipo de artistas contemporáneos que Charles Baudelaire habría celebrado hoy como pintores de la vida moderna (aunque ellos —como la fotógrafa LaToya Ruby Frazier y el cineasta Richard Mosse— no sean todos, estrictamente hablando, pintores). “Tenemos la suerte de vivir en el ahora —escribe Kissick, dando voz a lo que parece privilegio blanco vintage, aunque su madre, según su cuenta de Instagram, es asiática— “en Occidente, en un mundo extraño sin sentido común. A medida que los hechos se vuelven más extraños que la ficción, deberíamos abrazar lo surrealista y esforzarnos por imaginar ficciones más extravagantes. Podríamos empezar por aceptar que nos mienten todo el tiempo, que la mayor parte de lo que oímos y vemos es una ilusión, una tergiversación o una representación, y eso está bien”.

¿Por dónde empezar con este absurdo ahistórico? ¿Estamos bendecidos por vivir en un nuevo mundo de democracias iliberales, donde las mujeres estadounidenses viajan cientos de kilómetros fuera de un estado para recibir atención médica reproductiva y con una administración entrante que promete tomar medidas enérgicas contra los enemigos internos y lanzar deportaciones masivas? En cualquier caso, ¿en qué mundo de fantasía vive Kissick? La respuesta está, en parte, en su propio historial crítico (participó en una escena artística de Manhattan extrañamente retro, blanca como el lirio, de la época de la pandemia, llamada Dimes Square), pero también en el de su dandy y conservador mentor.

Kissick ha escrito que prefiere el mundo del arte de alrededor de 2016. En esa época, afirma, los artistas no necesitaban curadores, bienales ni museos, porque el mercado validaba su arte y su estilo de vida, aunque fuera momentáneamente. Fue, sin duda, una época más sexy y con más estilo, escribe, un periodo en el que los artistas “podían hacer lo que quisieran”; cuando eran “famosos, respetados y sexualmente deseables”; cuando “podían convertir cualquier cosa en arte” y “ganaban enormes cantidades de dinero por no hacer gran cosa”. Una descripción más precisa del Decamerón del siglo XXI de Kissick: status quo ante.

Resulta revelador que la palabra “estatus”, sacada de la misma frase latina, sea también lo que definía a Wolfe, y no me refiero solo a su predilección por los trajes blancos. Como escribió Louis Menand sobre el autor de Todo un hombre, Wolfe sufría una fuerte “ansiedad de estatus”, que fue su tema principal durante toda su vida de escritor. “Wolfe era un escritor satírico”, señala Menand. “Políticamente, la sátira es un género conservador. La sátira se basa en la creencia de que, por mucha ilustración liberal que se introduzca en los asuntos humanos, la gente seguirá clasificándose en una especie de orden jerárquico, en el que todos los pajaritos intentarán colarse con el pájaro grande que encabeza la fila”.

En nuestro tiempo, como durante crisis anteriores, el estilo Kissick de escritura alarmista equivale a la crítica como teoría de la conspiración. No es nuevo, y tampoco es radical. Por mucho que Kissick (o el fantasma de Wolfe) le dé vueltas al odioso chirrido de la estática ambiental de Estados Unidos, las próximas guerras culturales necesitarán más y mejor arte político, no menos. Fijar el privilegio blanco como avispas atrapadas en ámbar y retrasar el reloj no eliminará la política de la cultura, ni hará que el arte o la escritura “vuelvan a ser grandes”.

Este texto fue publicado originalmente en inglés en The Village Voice el 3 de enero de 2025. Traducción de Evelyn Erlij.