Es posible escribir una historia de la vida sensible y emocional de una sociedad mirando el arte de su época. En el arte occidental, el sentimiento del pudor ha estado vinculado principalmente a la representación del cuerpo femenino, que oscila entre mostrar y ocultar, entre cubrir y develar.

Por María Elena Muñoz | Foto principal: Gustave Courbet, El origen del mundo, 1866. Óleo sobre lienzo, 46 cm × 55 cm. Crédito: Thomas Coex / AFP

El pudor puede proyectarse en una obra de arte como una lección moral o, por el contrario, como una provocación lanzada contra el sistema de valores establecido. En la cultura occidental —de tradición grecorromana, judeocristiana y, por cierto, patriarcal—, este sentimiento se asocia primordialmente al comportamiento de las mujeres. De acuerdo con eso, en las artes visuales, el pudor (o su falta) ha sido expresado a través del cuerpo femenino, casi siempre desnudo, en un doble juego en el que a la vez se muestra y se oculta.

Un ejemplo temprano es el arquetipo de la Venus Púdica, un tipo de escultura correspondiente al período helenístico (II-III a.C.) que representa a la antigua diosa griega saliendo de las aguas, cubriéndose los pechos con su mano derecha y el pubis con la izquierda, en un gesto de claro recato. Existen múltiples ejemplos de esta iconografía escultórica, pero las más conocidas son la Venus Capitolina y la Venus de Médici. La Capitolina ingresó al museo del mismo nombre en el siglo XVIII, donde se encuentra dentro de un gabinete especial. En 2016, la estatua, junto con otros desnudos femeninos, tuvo que ser cubierta para no atentar contra la sensibilidad de un mandatario iraní, ya que la sutil cobertura de las zonas erógenas del cuerpo marmóreo no constituyó un gesto lo suficientemente púdico para la cultura islámica.

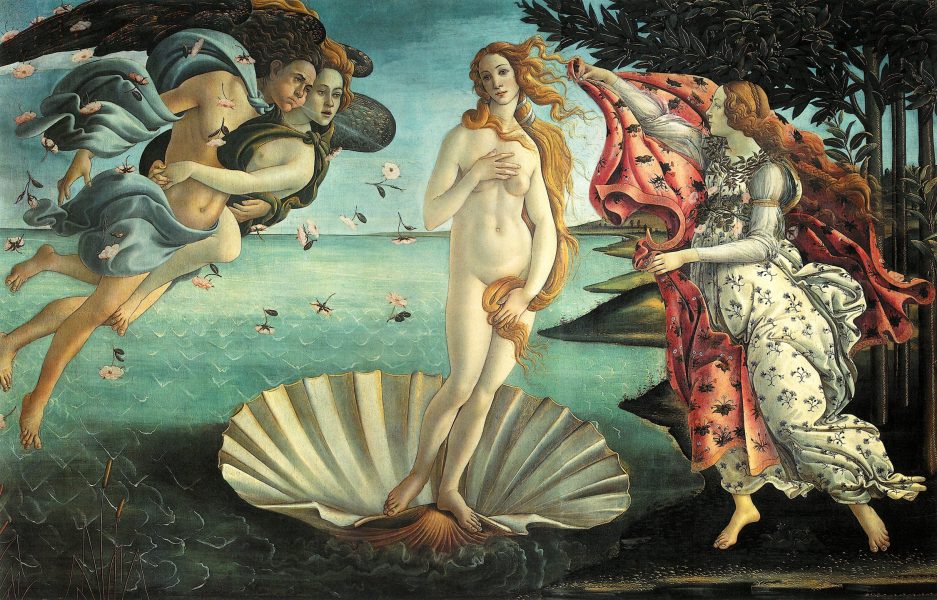

El arquetipo de la Venus Púdica también se encuentra en la diosa pintada por Botticelli en el Nacimiento de Venus (1485–1486). Los gestos recatados, la blancura de su piel y su apolínea frialdad concuerdan con las ideas del círculo humanista neoplatónico en el que participaba el pintor, donde se planteaba la existencia de una Venus mundana y una celestial. A esta última le correspondía una actitud púdica que se conciliaba convenientemente con el cruce entre lo pagano y lo cristiano deseado en ese entonces.

En siglos venideros, la escultura y la pintura ofrecieron numerosos desnudos, casi siempre personajes mitológicos, muchos de ellos desbordantes de sensualidad, pero siempre previniendo la exposición de las zonas prohibidas y manteniendo una postura decorosa. Hasta que llegó Olympia (1863), la pintura con la que Edouard Manet remeció —y escandalizó— a la sociedad parisina del Segundo Imperio. No era una diosa ni una ninfa, sino una prostituta desafiando el falso pudor de la sociedad victoriana: la de las virtudes públicas y los vicios privados. Olympia desafía con su exposición, pero sobre todo con su mirada, que encara al público.

Pintado tres años después, El origen del mundo (1866), del francés Gustave Courbet, no se consideró en su momento una obra provocadora, ya que no fue realizada con el fin de ser expuesta. No se tiene certeza de si el nombre del cuadro pertenece o no a su autor. Me inclino a creer que sí, en concordancia con su ideario realista, socialista y ateo; por su descarada frontalidad, por la borradura que sugiere a la creencia en Dios Padre. La exposición de la vulva —que es lo que se ve, no la vagina— alcanza su efecto gracias al estratégico encuadre ocupado por Courbet, de modo que nos enfrenta “cara a cara” con lo que en la cultura occidental debe estar oculto. Entre los labios se asoma tímidamente el clítoris, potencia siempre innombrada, y, por cierto, aparece también la comunión con la animalidad encarnada en el vello púbico, nunca antes visto en un desnudo femenino.

Desde su realización, el pudor de varias generaciones impidió que la atrevida pintura circulara en el ámbito público, y durante casi 130 años fue vista por apenas unos pocos. La obra fue encargada por el coleccionista y diplomático turco Khalil Bey para su colección privada, de la que ya eran parte algunos desnudos del pintor Jean-Auguste-Dominique Ingres. Bey la mantuvo en el lugar más íntimo de su hogar, el cuarto de baño, cubierta por una cortina verde como aquellas que eran comunes en los prostíbulos de la época.

Cambió el siglo, pasaron dos guerras mundiales y la obra transitó de dueño en dueño, permaneciendo siempre oculta bajo algún tipo de cobertura. En 1955, el afamado psicoanalista Jacques Lacan pagó una considerable suma de dinero para obtenerla y convertirse en su último dueño particular. Hasta entonces, nunca había sido develada públicamente y no lo sería hasta mucho después de su muerte. Para evitar incomodar a visitantes y al personal doméstico, él y su esposa Sylvie solicitaron al pintor surrealista André Masson que realizara una pintura para cubrir la obra en forma de un dispositivo corredizo, de manera que se pudiera ocultar o develar a voluntad. El resultado fue un panel que reproducía de modo elusivo el cuerpo de la pintura a través de una suerte de paisaje casi caligráfico, al estilo de Masson.

Lacan tampoco hizo público el hecho de poseer el cuadro. Lo colocó en el estudio que mantenía en su casa de campo, siempre protegido por la versión más recatada de Masson. Así mantenía a su “Venus impúdica” bajo resguardo de las miradas, para que el acto de descorrer el velo fuese una ocasión compartida solo con conspicuos invitados, comprometidos a guardar su secreto. Imagino un rito en el cual el manto surrealista de Masson se corre para dejar espacio a la imagen revelada del máximo realismo: la de un sexo femenino que se expone para ser mirado, al mismo tiempo que mira, escruta y perturba.

Gracias a un amigo en común, Marcel Duchamp tuvo la suerte de ser testigo de uno de los develamientos en 1958. Años después, el artista francés empezó a trabajar clandestinamente en el montaje de su obra póstuma, Etant Donnés (1946–1966), la cual comprende la instalación de un cuerpo femenino que yace en una posición similar a la del cuadro decimonónico, desnudo, con sus piernas abiertas, pero sin vello púbico y sin mayor detalle de su zona genital. Hacerla le tomó veinte años de trabajo secreto, y solicitó a su única cómplice que se hiciera visible solo después de su muerte.

Más de alguien podría decir que la causa por la que Lacan mantuvo oculto el Courbet no fue necesariamente el pudor. Como este no es el lugar para introducirse en las honduras del pensamiento lacaniano, no intentaré hacer relaciones apresuradas; me limito a subrayar el hecho de que continuara con la tradición de cubrir la pintura, de mantener oculta su ubicación y su propiedad. No deja de ser inquietante que haya sido tan cauteloso del secreto de su posesión, en una época en que muchos tabúes se empezaban a superar. Y claro, es sugerente la invocación al surrealismo que hizo Lacan a través de Masson. Acaso la obra de Courbet es demasiado carne, demasiado real para las afinidades estéticas del psicoanalista, precisamente más cercanas al surrealismo.

Ya muerto Lacan, y cuando la obra era propiedad del Estado francés, la historiadora del arte y curadora feminista Linda Nochlin la incluyó en una retrospectiva de Courbet en el Museo de Brooklyn, en 1988, titulada Courbet reconsidered. Nochlin dedicó décadas de su carrera a estudiar la obra del artista en una investigación que incluyó, de hecho, una pesquisa para dar con el paradero de la famosa pintura. Para ella, El origen del mundo representaba el lugar prohibido, la revelación de la gran Otra que ha quedado postergada, fuera del relato patriarcal y del relato psicoanalítico. Tomar la decisión de mostrarla por primera vez en público fue sin duda un gesto muy significativo, pues celebraba el encuentro con la gran ausente, esto es, con la obra misma, largamente perdida; pero también con la ausencia que la obra hace visible. Es interesante pensar que lo que oculta la mirada psicoanalista, lo revela la mirada feminista.

En 1995, El origen… pasó a formar parte de la colección del Museo de Orsay, donde se encuentra expuesta desde entonces. No hubo mayor escándalo tampoco en ese momento, pero es un hecho que la obra continúa provocando un impacto en muchos observadores. Hoy todavía es posible apreciar una ambigua incomodidad en los turistas que recorren el museo. He observado también el profundo pudor experimentado por algunos estudiantes de una universidad chilena confesional ante el despliegue de la pintura en el telón de clases. Facebook la censuró cuando fue subida a la cuenta personal de un profesor francés. Incluso basta acceder a la búsqueda básica de Google para notar que la imagen del cuadro, e incluso de obras que la citan o reelaboran, no se despliega sino a través de algún dispositivo de camuflaje. De algún modo, internet, que es el verdadero lugar de lo público en estos tiempos, también se encarga de poner sobre ella un velo.