Si es hora de destituir ciertos paradigmas de nuestra figuración autoral aliadas a las operaciones […]

Seguir leyendoDiscutir estéticas (en respuesta a las ideas que propone Lina Meruane)

De aquí, de la lectura de los textos, proviene mi preocupación no solo por el feminismo, sino por la literatura que estamos escribiendo en Chile

Seguir leyendoMisión, valores e institucionalidad de la educación pública

La educación, en especial la pública, es una materia que debiera siempre invitar a un debate nacional constructivo, de convergencia, de convicción de estar hablando de algo que está en la base del bien común de la sociedad. Que hoy nadie parezca sentirse cabalmente identificado con la nueva legislación universitaria es de por sí un indicador de un clima social alterado.

A las nuevas leyes se llega por un complicado proceso en el que participan el gobierno anterior, su oposición, el Tribunal Constitucional y las opiniones de diversos protagonistas. En general, los debates fueron más la expresión de intereses restringidos que la de asumir al sistema de educación superior en su conjunto desde la perspectiva de beneficiar a la sociedad. Esto no debiera resultar sorprendente en un contexto en que, ya por décadas, se han sobre enfatizado los aspectos mercantiles de la educación y se ha incentivado, muy equivocadamente, la rivalidad entre instituciones como supuesto motor de progreso.

Una cuestión principal para entender este debate es preguntarse en qué medida los distintos sectores políticos e ideológicos consideran a la educación pública una institución con la que se identifican, si la sienten como algo propio o, por el contrario, la ven como una alternativa ajena, incluso en la otra orilla.

Normalmente la educación pública ha sido altamente valorada de modo transversal por los impulsores de los más diversos proyectos de sociedad. Por ejemplo, una ideología que enfatice los derechos y las responsabilidades individuales, como lo hace el liberalismo, requiere de mecanismos por los cuales el potencial de cada persona pueda expresarse, independientemente de la capacidad económica o el contexto cultural de sus familias. En otro ejemplo, cuando algunos idearios políticos enfatizan la idea de Nación, sin duda la educación pública contribuye de modo irremplazable a la cohesión nacional, articulando los diversos segmentos sociales.

La universidad estatal se ha mantenido en Chile con muy altos estándares. El país debiera ser informado de lo que factualmente ha ocurrido en los ámbitos público y privado para poder evaluarlos y compararlos. Cuáles son las preferencias de los estudiantes expresadas al momento de postular. Cuáles son las tasas de retención, de graduación y de empleabilidad. Cuánto sabemos o podemos saber del destino de los fondos que cada universidad recibe, dudas que se han exacerbado tras el cierre de algunas universidades privadas. Qué universidades presentan políticas y resultados de inclusión social exitosos.

La lectura de un reciente informe, en el que se afirmaba que la política de gratuidad conllevaría a un incremento de ingresos para las universidades estatales y una disminución para las privadas, cambia totalmente de sentido cuando se considera que estas últimas tenían aranceles mucho más altos, diferencia imposible de atribuir a mayor calidad. Más aún, se ignora que parte de la mejoría de las estatales se debe a que estas subsidiaban a estudiantes de los deciles más bajos, lo que ahora es asumido por la gratuidad.

La propuesta de quitar el beneficio de gratuidad a quien se exceda del tiempo nominal de egreso y exigirle, así, que financie la mitad del arancel, parecería basarse en castigar por igual al estudiante y a la institución, en el supuesto que ambos han fallado. Este criterio ignora especificidades básicas del proceso educativo, pero, por sobre todo, ignora la idea de institución.

En Chile se han intentado naturalizar como verdades autoevidentes afirmaciones que trastocan el sentido de la universidad y la educación. Entre ellas están el hecho de entender la formación profesional como una transacción económica individual o de promover la segregación social a partir de la capacidad de pago de la escolaridad.

Una cuestión central a recuperar en la discusión de financiamiento de la educación superior es el de la institucionalidad. A las universidades públicas ha de pedírseles que cumplan su rol de formación de profesionales junto con labores de investigación, innovación y extensión en un contexto de pertinencia trascendente.

Una universidad es mucho más que un lugar donde individuos obtienen títulos. El Hospital Universitario forma especialistas esenciales, sin los cuales el país no tendría sistema de salud público ni privado. En la Universidad de Chile se cultivan las artes y se promueve la cultura desde sus museos, orquesta y ballet. La universidad no es simplemente un lugar donde ciertas personas se benefician educándose. Más bien es la relación inversa: para que esas personas puedan formarse, se requiere de instituciones con una historia a la vez propia e inserta en la generación, conservación y transmisión universal de conocimientos y saberes. Son esas instituciones las que el país debe defender, financiar, evaluar. Con ellas debe permanentemente conversar.

¿Puede un mundo infeliz contener tanta felicidad?

Cuando se les pregunta a los chilenos en las encuestas cuán satisfechos están con sus vidas, la mayoría suele evaluar mejor su situación personal que la de los demás. El abogado y político Fernando Atria explora esta contradicción en tiempos en que “ser feliz” o “ser infeliz” son dos condiciones que se han privatizado a tal punto, que el espacio para la política y la buena vida a la que ésta debería apelar se han ido desdibujando en el horizonte de la acción colectiva.

Por Fernando Atria | Ilustración: Fabián Rivas

Desde hace menos de una década, y en una multiplicidad de encuestas de distinto tipo, se ha observado algo que podríamos llamar una asimetría entre la primera y la tercera persona: los encuestados tienden a evaluar de mejor manera su situación personal que la del país. Para no ir tan lejos, en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), el 65% de los encuestados se declara satisfecho con su vida (califica su vida con 7 o más puntos, en una escala de 1 a 10 donde 1 es «Totalmente insatisfecho» y 10 es «totalmente satisfecho»). Pero cuando la pregunta es cómo el encuestado cree que está “el resto de los chilenos”, sólo el 19% los cree satisfechos, atribuyéndoles al menos un puntaje 7. La encuesta del CEP registra esta diferencia desde 2014.

La explicación estándar que dan los comentaristas oficiales es que el juicio sobre la situación personal es el verdadero, el genuino, y el referente al resto de los chilenos es falso. Un ejemplo reciente de esto es una columna de Eugenio Tironi, que el 9 de julio explicaba en El Mercurio que “bombardeada sistemáticamente por el catastrofismo de los núcleos dirigentes, la población termina por contagiarse, al menos en lo que respecta a su visión del país, no así en la percepción que tienen de su vida íntima”. La prioridad de la respuesta en primera persona se explicaría porque se asume que la pregunta es la misma, y la respuesta entonces mostraría la diferencia entre un testigo presencial y uno de oídas. Como en principio el primero es más fiable que el segundo, parece razonable concluir que el juicio personal sería el correcto, y el juicio sobre los demás sería el tergiversado, manipulado, errado.

Esta explicación descansa irreflexivamente en ciertos supuestos no analizados. El primero es, de hecho, completamente infundado. Chile no es precisamente un país en el que el poder mediático esté en manos de los críticos del modelo neoliberal. Si los ciudadanos son mediáticamente “bombardeados” por algo, es por un discurso que enfatiza el extraordinario desempeño económico de Chile en los últimos 30 años, su diferencia con los otros países de América Latina o la “seriedad” de su clase dirigente (con la excepción, claro, del gobierno de la Nueva Mayoría). No es que no exista un discurso crítico cuya significación ha aumentado en los años recientes: de hecho, ha ido aumentando más o menos en el mismo período en que comienza a ser notada la asimetría que comentamos. Pero en las condiciones de la comunicación política realmente existente en Chile es totalmente injustificado asumir que el ciudadano está expuesto de manera sistemática y unilateral a un discurso catastrofista, que además sería capaz de afectar considerablemente las opiniones de las personas a pesar de ser ficticio.

El segundo supuesto irreflexivamente asumido ya ha sido mencionado: se trata de la misma pregunta, diferenciada sólo por los sujetos referidos (uno mismo/los demás). Pero esto es insostenible. Al momento de responder en primera persona, el encuestado recordará, según el caso, la última vez que su hija le sonrió o la cena familiar o una reunión con sus amigos. Es humano tomar en cuenta una lealtad afectiva, por decirlo de algún modo, con los amigos, los hijos o los familiares, que hace que cuando el encuestado deba calificar su satisfacción con la vida, otras cuestiones —como su pensión de pobreza o la cola en el consultorio— deban ser tratadas como secundarias. Quizás algo de esto se manifiesta en el hecho de que “infeliz” no es el antónimo de “feliz”. Toda esta dimensión queda radicalmente excluida cuando la pregunta es por la vida de los demás. Es evidente que no se trata de la misma pregunta.

En nuestro caso hay una dimensión adicional, que contribuye a explicar que la asimetría que estamos comentando sea especialmente observada en nuestro tiempo. Se trata de un tiempo que se caracteriza por dos ideas. La primera es una desesperanza aprendida: hoy los chilenos han asumido que no sirve mirar a la política como una actividad donde reside la esperanza de una vida distinta. Que existe un sistema educacional que para muchos no abre, sino cierra posibilidades; que hay un sistema de pensiones que significa pobreza para los pensionados, pero utilidades enormes para las AFP; sin olvidar que las largas colas y listas de esperas en la salud pública y las alzas de planes por las que las Isapre han sido condenas más de un millón de veces durante una década no son cuestiones que puedan ser enfrentadas políticamente. Estas dimensiones de la vida social no son vistas como abusos o injusticias que pueden ser encaradas mediante la acción colectiva, sino que son entendidas como parte del mundo natural.

Ahora bien, si son parte del mundo natural, frente a ellas la actitud virtuosa no es resistencia ni rebelión, sino resiliencia (una palabra que no estaba en el diccionario antes de 2014: nótese la sumatoria de coincidencias temporales). Porque la resiliencia, como ha notado perceptivamente el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, “no es resistencia sino ajuste adaptativo, más o menos voluntario. Mientras más resiliencia logren desarrollar los individuos en el micronivel de la vida diaria, menos demanda habrá por acción colectiva en el macronivel para contener las incertezas producidas por las fuerzas del mercado”. La observación de Streeck implica también su recíproca: mientras menos fe haya en la acción colectiva en el macronivel, más presión habrá por resiliencia en el micronivel.

Vistas así las cosas, cuando al encuestado le preguntan, por ejemplo, cuán satisfecho está con su vida, el sentido que tiene la pregunta es si es un individuo resiliente, capaz de adaptarse a las circunstancias adversas con las que se encuentra o es, por otro lado, un perdedor que se queja. Para ponerlo en un lenguaje que hoy resulta fácil de entender, es evidente que al responder esa pregunta tiene un conflicto de interés. Pero cuando la pregunta es por cuán satisfechos están “los demás” con su vida, ese conflicto de interés desaparece y puede dar la respuesta que es a su juicio verdadera.

Entonces, el sentido de la asimetría aquí comentada es exactamente el contrario del que le atribuyen los comentaristas habituales. No hay nada raro en que en estas materias las cosas sean al revés de lo que una impresión superficial indica. Aunque hay muchos problemas con el viejo sentido marxista de “ideología”, algo de verdad queda en la noción de que la realidad aparece a veces invertida; de que las personas y sus relaciones nos aparecen colocados boca abajo, como en una cámara oscura.

Palabra de Estudiante. Recuperar el feminismo para rearticular el movimiento social por la educación

2018 dejó postales que pasarán a la historia. El Mayo feminista remeció todo y fue el escenario principal de una revuelta contra las instituciones educacionales en la que estudiantes, profesoras, académicas, trabajadoras y disidencias sexuales pasaron al frente para denunciar el sexismo, la heteronormatividad y la violencia de una educación a la medida del mercado, profundizando un proyecto alternativo impulsado desde el movimiento social que buscó introducir y relevar cuestionamientos, reflexiones y discusiones en torno a una educación no sexista.

Todo este proceso dio gran visibilidad al feminismo, que con su amplitud de nociones volvió a circular en el debate público. Sobre todo, significó un momento de acumulación de fuerzas para el movimiento feminista, que hace años venía trabajando su rearme tras un largo silencio, al alero, principalmente, de la lucha contra la violencia en sus manifestaciones más brutales, como el acoso, el abuso y la violencia sexual. En este caso particular, al interior de las instituciones educacionales, que por sus estructuras poco democráticas, sus currículum sexistas y sus dinámicas de exclusión de las disidencias sexuales se convirtieron en espacios propicios para el abuso de poder y la reproducción de un orden social basado en la división sexual del trabajo, la heterosexualidad obligatoria y la desigualdad.

La huelga feminista del 8 de marzo pasado también fue un momento de gran avance para las feministas, quienes dieron un claro mensaje en las calles a los sectores que negaban el movimiento y su potencia, y marcaron, a su vez, una importante distancia con el gobierno, que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género llamaba a no manifestarse. Esto creó más certezas todavía de que el feminismo llegó a la política para quedarse y para ser una perspectiva esencial a incorporar en todo proyecto alternativo de sociedad. Más aún, se perfiló como la posibilidad de rearticulación de la oposición al avance de la ultraderecha y la condición para consolidar una fuerza capaz de dirigir un proceso de transformaciones para terminar con la precarización de la vida en el modelo actual. Sin duda, para este hito fueros esenciales tanto lo ocurrido en 2018 como las trincheras que ganamos.

“Para fomentar el debate, debemos retomar demandas que ya han sido expresadas en las calles, como la democratización del curriculum educativo, una educación sexual integral y un enfoque feminista para combatir el auge de la violencia y la discriminación”.

Sin embargo, y sin perjuicio de la amplitud social inusitada que ha alcanzado el feminismo, este año nuevamente vemos la ausencia de nuestras perspectivas en las movilizaciones sociales que protagonizan el debate y son puntal de las fuerzas de cambio. Una vez más pareciera que la irrupción feminista fue un paréntesis en la historia y que todo el peso de la restauración conservadora se abalanza sobre nosotras, ahora no sólo de parte del conservadurismo y la derecha, sino también desde el interior de los movimientos sociales.

El escenario actual del conflicto educacional en Chile sirve de ejemplo. La movilización docente, que ha tenido un rol protagónico en la oposición social al gobierno este año, con demandas justas para las y los profesores de Chile, está llena de entusiasmo, creatividad y fuerza, pero ha carecido de una perspectiva feminista, cuestión que llama la atención, pues se trata de un gremio altamente feminizado, donde alrededor de un 75% del total de profesores son mujeres, según cifras de la Red Docente Feminista, y las educadoras parvularias y diferenciales se acercan al 96%, de acuerdo a datos del Mineduc. Pese a esto, hemos visto una carencia de vocerías ostentadas por mujeres, una falta de visibilidad de dirigencias y organizaciones feministas y de las disidencias sexuales dentro del gremio, y más importante aún, una ausencia de las demandas y del programa que el movimiento feminista instaló en materia de educación, lo que preocupa de sobremanera, pues en caso de no conquistar esas demandas se mantendría la desigualdad salarial y la discriminación a las docentes, al no ser reconocidas en las mismas condiciones que el resto.

Por otra parte, el conflicto de las y los estudiantes secundarios relativo a la violencia en las instituciones educacionales también requiere con urgencia una lectura feminista: para combatir la violencia no bastan las sanciones, se necesita educación para transformar las comunidades y una democratización radical para que en la resolución de conflictos no medie el abuso de poder. Hasta ahora, la respuesta del Mineduc ha sido calificar a los estudiantes de “delincuentes” o “violentistas”, sobre todo en liceos de varones, reproduciendo estereotipos machistas y de clase sin resolver los problemas de fondo ni en la educación ni en las formas de relacionarse al interior de las comunidades educativas, centrando el foco, además, en algunos establecimientos —los llamados “emblemáticos”— de forma tendenciosa e ignorando el abandono y la precarización de la educación a la que acceden las mayorías sociales en todos sus niveles.

Para enfrentar este escenario complejo se necesita rearticular el movimiento feminista en la lucha educacional, ya que ha mostrado ser una de las expresiones más masivas del movimiento social en el último tiempo. Se necesita una fuerte oposición social y política anclada en la perspectiva feminista para enfrentar un ciclo de avance de la ultraderecha, el empresariado y el conservadurismo, que buscan consolidar y ampliar aún más un modelo educativo que excluye y discrimina por origen, género, orientación sexual y nivel socioeconómico, extinguiendo lo poco que tenemos de educación pública.

Para fomentar el debate y orientar este ciclo político que viene, debemos retomar demandas que ya han sido expresadas en las calles, como la democratización del curriculum educativo, una educación sexual integral y un enfoque feminista tanto para combatir el auge de la violencia y la discriminación, como para reconocer a las profesoras diferenciales y parvularias como parte del gremio. Esperamos que este segundo semestre podamos volver a las calles, porque se necesita de forma urgente una educación feminista y disidente.

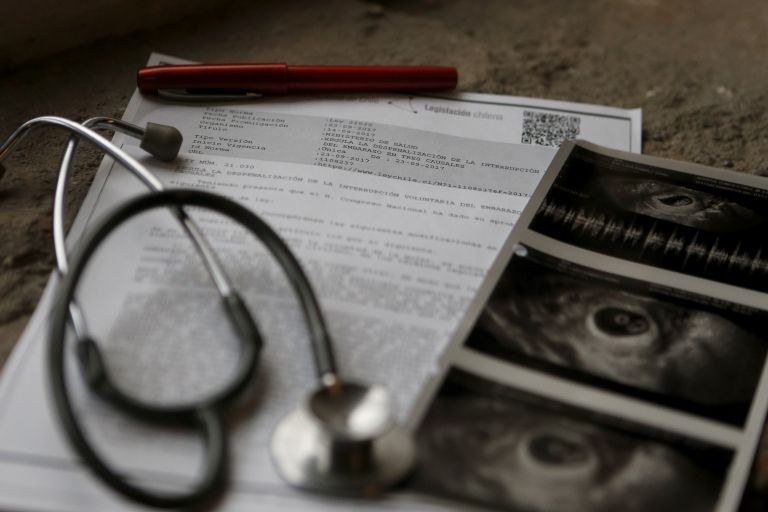

Aborto en tres causales: Obstáculos y deficiencias

La subdirectora (S) de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile detalla cuáles han sido las mayores dificultades para la implementación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres condiciones específicas y, de paso, advierte que la información disponible da cuenta de problemas que no desaparecerán de no mediar acciones decididas por parte del gobierno.

Por Pamela Eguiguren | Fotografía: Felipe Poga

La Ley 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, fue promulgada en septiembre de 2017 tras una larga espera. La demanda de las organizaciones feministas excedía, por supuesto, el derecho circunscrito a solo tres condiciones, sin embargo, hubo acuerdo en que era urgente salir de la prohibición total del aborto en nuestro país. Después de una dilatada discusión, las tres causales aprobadas fueron consideradas por la mayor parte de los actores como condiciones en que la interrupción era un deber ético, donde no cabía cuestionamiento a su legitimidad. Todo indicaba que, al menos en esas tres condiciones, al fin las mujeres tendrían respuesta desde el Estado y no volverían a repetirse situaciones como las vividas, por ejemplo, por Karen Espíndola, quien fue obligada a tener un hijo en 2009 con una malformación letal que lo llevaría a la muerte dos años después. Sin embargo, en este primer año de implementación de la ley, la información disponible y las experiencias de las mujeres dan cuenta de obstáculos que no desaparecerán de no mediar acciones decididas por parte del gobierno.

La objeción de conciencia se ha convertido en un tema central en el debate legislativo. Su propósito es resguardar derechos fundamentales de los profesionales, pero, sin una adecuada gestión, parece haberse convertido en una amenaza para el cumplimiento de la ley. Cabe recordar que una vez promulgada, hubo una primera fase de perplejidad y temor por parte de los profesionales en los servicios de salud: al no contar aún con el reglamento elaborado por el Ministerio de Salud (Minsal), algunos equipos no respondieron adecuadamente frente a la solicitud de interrupción en los primeros casos. El reglamento vio la luz por fin en enero de 2018, pero su vigencia fue breve. Dos meses después, tras el cambio a la administración del presidente Sebastián Piñera, el recién elegido ministro Emilio Santelices modificó el reglamento para salvaguardar la posibilidad de objeción de conciencia institucional de prestadores privados, que bajo convenio reemplazaban el rol público del Estado y por reglamento no podían objetar institucionalmente.

La nueva normativa fue cuestionada, y a solicitud de parlamentarias/os y organizaciones feministas, intervino la Contraloría General de la República, fallando el retiro de ese reglamento para proteger el derecho de las mujeres. En octubre de ese año, se contó con la tercera y última versión del reglamento, donde el Minsal estableció el uso de pabellones como criterio para prohibir la objeción institucional de establecimientos privados con acciones en el convenio DFL36 en ginecología y obstetricia.

La maniobra intentada por el ministro Santelices fue sin duda una señal potente para los servicios de salud de dónde estaban sus voluntades respecto del cumplimiento de esta ley en representación de la máxima autoridad del gobierno, cuyo discurso en oposición a ella ya era explícito. Resulta sintomático —y es un nuevo indicio— que en la reciente cuenta pública el presidente Piñera no haya dicho nada respecto del seguimiento de la implementación de esta ley, y que frente a diversos casos de vulneración que han ocurrido en lo que va de su gobierno no se haya referido a ninguna medida para garantizar el acceso por parte de las mujeres.

Las señales y los resultados han ido sumándose. Diversos diagnósticos muestran números y porcentajes elevados de especialistas objetores en los servicios, donde no hay garantía de profesionales no objetores disponibles para la atención las 24 horas y los siete días de la semana. Asimismo, la objeción de conciencia está concentrada en la segunda causal (inviabilidad fetal de carácter letal) y especialmente en la tercera (embarazo por violación), lo que llama la atención al observar su correlación con las bajas cifras de interrupciones voluntarias del embarazo informadas en dichas causales.

Pero la lista de dificultades no acaba ahí. Se conocen antecedentes de objeción de conciencia de profesionales que no intervienen en pabellón, por lo cual no habría sustento para la objeción, ya que lo por ley cabe objetar serían acciones directas en la realización de la interrupción. A su vez, existen dispositivos de atención bajo convenio con Minsal que dependen de la Universidad Católica y que, realizando atenciones de primer nivel (sin acciones que requieren pabellón en gineco-obstetricia), se han declarado objetoras institucionales y figuran como aprobadas por el ministerio en esta condición. Por otra parte, tampoco hay que olvidar que hay una evidente falta de difusión de la ley, de los derechos que garantiza y de la forma de acceder, con la consecuente falta de información y limitaciones de acceso de las mujeres.

A esto se suma que la distribución de interrupciones realizadas a lo largo del país en las distintas causales muestra importantes brechas de acceso con las estimaciones proyectadas, a lo que hay que agregar diversas discriminaciones de acceso que generan aseguradoras y prestadores, algo que está ocurriendo sin acciones de fiscalización por parte del Minsal. Se han conocido casos que muestran el “peregrinaje” de las mujeres para encontrar prestadores que respondan efectivamente el derecho establecido por ley, lo que muestra que la información y la implementación son aún muy deficientes. Por último, varios casos que han trascendido a la opinión pública muestran en los equipos profesionales y técnicos falta de sensibilidad, de claridad del significado de la ley y su traducción en los procesos de atención clínica.

Las dificultades señaladas requieren de voluntad política y recursos para ser abordadas de manera integral y consistente. Resulta evidente que el número de interrupciones realizadas a la fecha en el país requiere de un detallado análisis por causal, según distribución geográfica, y considerando la realidad de los servicios disponibles, la conformación de equipos y el diseño de la respuesta de la red asistencial. Se deben monitorear las desigualdades de acceso en contraste con las estimaciones poblacionales proyectadas.

Es necesario decir que nuestro sistema de salud se basa en un modelo de atención integral, con enfoque familiar y comunitario que tiene su eje en la atención primaria a través de los Centros de Salud Familiar (Cesfam), la que tiene un carácter intersectorial para poder abordar la complejidad de los problemas de salud y su relación con las condiciones de vida concretas de la población. El diseño de atención en red considera la derivación de pacientes a los otros niveles de atención cuando los Cesfam requieren atención de mayor complejidad clínica.

En el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, las prestaciones han sido previstas por ley para ser brindadas por especialistas gineco-obstetras que se encuentran en el nivel hospitalario, pero a diferencia de lo que ocurre frente a otros problemas de salud, las redes no han definido los respectivos protocolos de atención y derivación, para que las mujeres, accediendo en sus centros cercanos a su residencia, puedan ser debidamente informadas y derivadas a ese nivel cuando requieren de estos servicios. La responsabilidad de este diseño recae en manos de las direcciones de servicios de salud en cumplimiento del rol de gestor de red en las distintas regiones del país, en las jefaturas de servicios de gineco-obstetricia de cada hospital, y también a nivel de departamentos comunales de salud en cada una de las municipalidades. Es importante que cada uno de estos actores asuma el rol que le cabe en el diseño de la atención para garantizar calidad y equidad en el acceso de las mujeres que tienen y tendrán condiciones donde la ley garantiza su derecho a decidir continuar o no con su embarazo, en plazos que determinan la necesidad de una actuación planificada y oportuna.

***

Un estudio en marcha

Desde la Escuela de Salud Pública, un equipo de investigación, en conjunto con equipos clínicos del Hospital San José, San Borja y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile están realizando un seguimiento a la implementación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres condiciones específicas. El estudio se titula “Seguimiento del proceso de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales a nivel país y a nivel local en Servicios de Salud de la Región Metropolitana”, y es financiado por Gynuity – NAF.

La ola racista

El racismo de Trump se ha transformado en una eficaz herramienta de campaña que no sólo le permite conseguir apoyos apelando al odio y miedo hacia el Otro, sino además aparece como un producto de exportación que se instala sin estridencia en Europa y América Latina, como parte del discurso político “razonable” que lo acoge sin resistencia.

Así, la naturalización del lenguaje y del gesto racista expresado hace poco a través del insulto a cuatro congresistas del Partido Demócrata y de origen puertorriqueño, palestino, afroamericano y somalí, acusándolas de “despreciar” a Estados Unidos y de proceder “de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe, y los peores, los más corruptos e ineptos”, para luego sugerirles que “vuelvan a esos lugares”, no puede leerse sino como parte de esa vieja forma de llegar a un electorado para quien la inmigración es el nuevo enemigo al que hay que combatir.

La “moda” racista reaparece así como correlato de la ola migratoria provocada por millones de desplazados que intentan traspasar las fronteras. No sólo las de Estados Unidos y Europa, sino también las de Chile.

Hace pocos días, un grupo de motoristas venezolanos que trabajan en Santiago para una empresa de delivery protagonizaron una manifestación subida a las redes sociales en la que reclamaban que Carabineros no los dejaba trabajar con sus licencias de conducir venezolanas mientras esperaban la chilena.

La respuesta de miles de chilenos a ese posteo resultó francamente escandalosa. Porque una cosa era aclararles que debían regirse por las normas de Chile, y otra amenazarlos, insultarlos por su procedencia y color de piel y exigirles, al igual que Trump con las congresistas, que sencillamente retornaran a su país de origen.

La “moda” racista reaparece como correlato de la ola migratoria provocada por millones de desplazados que intentan traspasar las fronteras. No sólo las de Estados Unidos y Europa, sino también las de Chile.

Pese a la performance del Presidente de la República en Cúcuta, esa ola racista, expresada a diario en Chile contra los haitianos, hoy se traslada a los venezolanos luego de la llegada a la frontera norte de Chile de centenares de personas, lo que provocó una crisis humanitaria tras el cambio sorpresivo de las reglas migratorias, un giro, por decir lo menos, preocupante.

Por ello se hace imperativo recordar los hallazgos y recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su visita a los complejos fronterizos Chacalluta/Santa Rosa y Colchane/Pisiga en junio y julio último, lo que explicaría no sólo el vergonzoso instructivo de la Dirección Nacional de Asuntos Consulares a las embajadas y consulados chilenos en el extranjero que señala que no se debe permitir que funcionarios de ese organismo realicen inspecciones o controles a las instalaciones; sino también la última arremetida de parlamentarios de derecha pidiendo la renuncia de Consuelo Contreras, máxima autoridad del INDH.

Así, luego de la visita de funcionarios del INDH a la frontera norte de Chile, entre los hallazgos y recomendaciones se apuntan los siguientes:

—La existencia de una crisis humanitaria, con personas de nacionalidad venezolana expuestas a vulneraciones graves de sus derechos humanos y entre las que se cuentan personas necesitadas de protección internacional y grupos de especial atención (niños, personas mayores y enfermas, embarazadas, etc.).

—Vulneraciones de la Ley 20.430 que regula el procedimiento para la solicitud de la condición de refugiado/a, negándose ésta en la frontera, sin formalización previa y no a través de resoluciones del Subsecretario/a del Interior tras recomendación de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, según lo establecen las leyes y reglamentos.

—Desconocimiento del rol del INDH y obstaculización del ejercicio de su mandato legal por parte de autoridades de fronteras.

Estos episodios ocurren cuando en Chile diversas instituciones conmemoran los 80 años de la llegada del Winnipeg, un carguero fletado en 1939 por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. A cargo del Cónsul de Chile en París, el poeta Pablo Neruda, llegaron a Chile cerca de 2.500 republicanos españoles desde el puerto de Paulliac hasta Valparaíso, luego de pasar por el puerto de Arica, donde la población se volcó a las calles para darles la bienvenida.

La carga de este barco era invaluable. Pese a sus dolores, estos centenares de hombres y mujeres dejaron huellas en todos los campos, especialmente en el arte, las ciencias y el pensamiento. Eran refugiados que venían a un país extraño que los acogía, una tierra, como escribió Neruda, que “No es tu tierra/te despierta la luz/y no es tu luz/la noche llega/faltan tus estrellas”.

Sin embargo, ni esos ni otros versos se escuchan en nuestras fronteras hoy. Y mientras en Europa las embarcaciones repletas de refugiados naufragan, en Chile los ecos xenófobos son replicados sin pudores ni contrapesos, porque aquí la moda tarda, pero siempre llega.

No olvidar a las mujeres

El accionar feminista del año recién pasado tuvo una recepción inusitada en los más diversos ámbitos: universidades, la política y la sociedad toda. Hubo una toma de conciencia generalizada de sus propuestas fundamentales, una invitación a reflexionar acerca de las diferencias de oportunidades y los roles que la sociedad ofrece a hombres y mujeres, de las injusticias que esto conlleva y de su total falta de fundamento.

Esta situación contrasta con lo ocurrido en otras grandes gestas feministas, como el derecho a incorporarse a la educación superior o el derecho al sufragio, las que sí encontraron una resistencia que fue desde el sarcasmo y la descalificación verbal a la represión física.

Deberíamos asumir, entonces, que vamos a ser testigos o, mejor aún, protagonistas, de grandes cambios en la sociedad. Tales cambios requieren replanteamientos profundos para conseguir que las nuevas generaciones se posicionen ante las cuestiones de género de un modo muy distinto al que hemos venido aceptando hasta ahora.

Debemos entonces intentar comprender también cuáles son las causas por las que esta tan marcada discriminación se ha sostenido. Un papel clave lo juegan las expectativas que padres y madres, profesoras y profesores se hacen sobre las niñas y los niños en el proceso escolar y cómo éstas impactan en su futuro rol social. Las académicas de nuestra universidad y del mundo han ido prestando creciente atención y han documentado rigurosamente la forma en que niñas y niños son tratados. La conclusión es contundente: las diferencias no responden a la expresión de rasgos naturalmente implícitos, sino a que se van asumiendo roles inculcados por la sociedad.

Nadie nunca ha demostrado que hombres y mujeres pudieran tener determinantes genéticos que los hagan a unos más aptos que a otras para estudiar o ejercer cualquier carrera profesional. Resulta por tanto notable que en nuestro país, recién en 1877, se aprobara una disposición que permitía el ingreso de mujeres a la educación superior. Obviamente, lo llamativo es que hasta entonces no pudieran hacerlo.

Aparecen en la escena chilena mujeres como Eloísa Díaz, Ernestina Pérez, Justicia Acuña, Elena Caffarena, Olga Poblete y Amanda Labarca; pero la estructura de la discriminación persiste. Aunque parezca increíble, setenta años después de que Eloísa Díaz se recibiera, la carrera de Medicina agregaba al daño el insulto, al ofrecer un número limitado de cupos para mujeres. El argumento, desde luego circular, era que las mujeres, a diferencia de los hombres, muy probablemente no se dedicarían por completo al ejercicio de la profesión.

Lo esencial en la perpetuación de una arbitrariedad es que la gente no la perciba, que lo injustificado parezca natural. Para tal propósito es fundamental que toda excepción a la regla de los roles atribuidos a hombres y mujeres quede oculta, invisibilizada.

Consecuentemente, si se quiere igualdad, habrá que hacer justicia y recordar a las mujeres notables. Y es por ello que gestos como el hecho de haber rebautizado con el nombre de Amanda Labarca una calle próxima al Ministerio de Educación, o incluir el nombre de Eloísa Díaz en la estación del Metro próxima a nuestra Facultad de Medicina, van mucho más allá de una mera formalidad. Apuntan a una cuestión esencial: resistirse a que se reprima en nuestra memoria colectiva el ejemplo de aquellas mujeres que confrontaron los límites infundados que la sociedad les imponía, que desafiaron los roles asignados y que se constituyeron en un ejemplo y un motivo de orgullo para futuras generaciones.

Voces de alarma

A propósito del avance de los neofascismos en América Latina y del necesario debate organizado por el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile (CECLA), titulado “Neofascismos en América Latina y los desafíos para la izquierda”, resulta urgente reflexionar en torno a un tema que cada vez es más atingente a la luz de ciertos fenómenos y cifras locales conocidos en el último tiempo.

Ya a mediados de los años 90, el filósofo argentino Ernesto Laclau, partidario de lo que denominó la “democracia radical” —en tanto la prolongación de principios de igualdad a esferas cada vez más amplias de las relaciones sociales—, planteaba que no estábamos en la etapa en que los partidos políticos eran los únicos agentes de cambio social. Para él, vivíamos en sociedades cada vez más fragmentadas en las que no había una lógica que lleve a la homogeneización social, sino a lo contrario: “Organizaciones feministas, organizaciones de los gays, formas de lucha de las poblaciones contra formas concretas de opresión están constituyendo todo un tejido institucional mucho más complejo que la clásica idea de representación a través de los partidos”, explicaba Laclau. “Mi única salvedad —proseguía—, es que hay una cierta visión antipartido, por ejemplo, en ciertas formas de posmodernismo que yo no comparto, porque si bien el rol de los partidos se ha relativizado en un sentido, y no pueden ser los partidos concebidos como el único agente de cambio histórico, los partidos siguen cumpliendo su función, y esa función no puede ser negada”.

Hoy, cuando una izquierda ha sido cuestionada ética y políticamente, y otra nueva pareciera querer asomar, el peso de voces como las de Laclau, provenientes ya sea de la cultura, del pensamiento crítico o la creación, resultan vitales tanto para resignificar los discursos como para los múltiples pliegues de las memorias que conforman las claves identitarias de esas izquierdas.

Izquierdas que, por ejemplo, deben hacerse cargo de una mayoría de chilenos que se considera “más blanco que otras personas de países latinoamericanos” y que percibe a las personas migrantes como “más sucias” que la población local, de acuerdo con un estudio del INDH publicado en su informe anual de 2017, y que agrega que el 68,2 por ciento de la población responde afirmativamente cuando se le pregunta si está de acuerdo con medidas que limiten el ingreso de inmigrantes a Chile.

Izquierdas que deben saber que, según un estudio del año 2018 de la Universidad de Talca sobre prejuicio y discriminación racial en Chile, el 70,7 por ciento de la población cree que tener apellido mapuche puede perjudicar en la búsqueda de empleo o ascenso en la empresa, y que un 52,8 por ciento no considera la posibilidad de tener ancestros mapuche.

Izquierdas que deben asumir la irrupción de los feminismos, sus denuncias contra el acoso y violencia sexual, así como sus demandas de equidad, educación no sexista y transformación social, entre otros tópicos de un movimiento que por su potencia y transversalidad resulta histórico.

Y si hablamos de los derechos de las disidencias sexuales, es importante que esas izquierdas se hagan cargo de que en estos primeros meses de 2019 ya hay cerca de una quincena de casos de violencia contra la comunidad LGBTIQ; y que de acuerdo al informe anual del Movilh de 2018, los casos de denuncias por homofobia y transfobia se incrementaron en un 45 por ciento durante 2017, con 484 episodios de odio conocidos públicamente. Y que de más de 450 mujeres provenientes de distintos lugares de Chile que se declaran lesbianas o bisexuales, el 76 por ciento admitió haber sido acosadas por su orientación sexual.

A esto podemos sumar la “Encuesta T” de la Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD) que apunta a que de 315 casos, un 55 por ciento de las personas encuestadas declararon haber tenido algún intento de suicidio, la mayoría entre los 11 y 18 años.

Porque es en este terreno, en el de la intolerancia, la xenofobia y la circulación de los discursos de odio, donde se nutren los neofascismos locales. Un terreno que esas izquierdas, junto a los movimientos sociales, a una opinión pública respetuosa de los derechos humanos, y a una academia comprometida con la democracia y los valores republicanos, no pueden ceder.

Las cifras son voces de víctimas, voces de alarma que no debemos soslayar.

Palabra de Estudiante. Nunca más sin nosotras

A un año de la ola feminista de 2018, quedó claro que nunca más se hablará de una sociedad distinta si no es con nosotras. La demanda histórica del movimiento estudiantil por una educación pública, gratuita y de calidad, que movilizó a amplias franjas de la sociedad chilena, impresionó al mundo por la audacia y rebeldía de miles de estudiantes que se levantaron en todo el país para exigir el fin del negocio educativo. Sin embargo, lo que poco se ha dicho es que en ese momento histórico aparecían las primeras banderas moradas entre las multitudes reclamando una educación no sexista en marchas y concentraciones a lo largo y ancho de Chile.

Al transcurrir los años, fuimos las estudiantes quienes tuvimos que ponernos las gafas violetas para mirar con ojos críticos cómo nos organizábamos, entendiendo que las formas de movilización de 2011 —de las cuales éramos herederas— se habían agotado. Esto no quiere decir que las tomas, asambleas y paros estuvieran obsoletos, sino que los términos en que la política tradicional nos enseñó a organizarnos estaban pendiendo de un hilo que hace mucho tiempo venía desgastándose.

“Una educación de calidad significa erradicar una enseñanza que ha sido una máquina de reproducción patriarcal al servicio del mercado; implica eliminar la idea de que las carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología son principalmente para hombres”.

Cuando terminaba abril, las estudiantes dijimos fuerte y claro a compañeros, profesores y rectores que no permitiremos más acosadores, abusadores y violadores en la educación. Nuestra inexperiencia en esta movilización se transformó en sororidad y energías de construir una sociedad distinta y radicalmente democrática, porque nuestros miedos, sentimientos de rabia y ganas de abortar el patriarcado nos llevaron a pensar que la educación pública, gratuita y de calidad no existe si ésta no es feminista. De la ira pasamos a la organización, y decidimos profundizar la demanda que sacó a miles a la calle. Exigimos una educación que nos entregue espacios seguros para poder desarrollarnos como futuras profesionales con dignidad y derechos.

Citando a la ensayista y crítica Nelly Richard, la radicalidad feminista de querer denunciar las relaciones patriarcales de poder que gobiernan el sistema sexo-género nos llevó a reemplazar el ideologismo neoliberal de la “calidad” como lo conocíamos, es decir, como un término vaciado de toda referencialidad social y cultural, como un concepto abstracto e imparcial. Una educación de calidad significa erradicar una enseñanza que ha sido una máquina de reproducción machista al servicio del mercado; implica eliminar la idea de que las carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología son principalmente para hombres, y que las asociadas a los servicios y al cuidado son para mujeres.

Nosotras tomamos las lecciones de Julieta Kirkwood y quisimos llevar adelante una operación histórica del feminismo, porque sabíamos que eso significaba una toma de decisión que emprendimos y con la que hicimos estallar la ola feminista estudiantil de 2018. En términos simples, decidimos dejar de ser las migajas de la historia, como bien dice la filósofa Alejandra Castillo.

La construcción de esta nueva educación pública no sexista debe ir de la mano con la existencia de espacios seguros, ya que es imposible concebir ambientes educativos donde la violencia patriarcal esté permitida. No bastan los protocolos ni los cursos

de género en las distintas carreras, ya que es la misma sociedad la que le otorga determinado valor a las profesiones conforme a si quienes las ejercen son hombres o mujeres, decidiendo bajo ese paradigma qué trabajo se paga mejor o peor. Allí se funda la estrepitosa alianza entre mercado y patriarcado: lo masculino es éxito, lo femenino es precarización.

Es por esto que aprendimos que la “departamentalización” del feminismo no resuelve la violencia estructural: esa fue la respuesta que nos entregó la Concertación durante todos sus gobiernos al ver al feminismo como un problema exclusivo de las mujeres y no de la sociedad. Es así como el Sernam y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con la Agenda Mujer que presentó el año pasado el presidente Sebastián Piñera, fueron las únicas respuestas que nos entregó un feminismo liberal de la transición y un machismo avasallador de la derecha que nos refriega en la cara el supuesto carácter esencialista y conservador que tiene la mujer en una sociedad patriarcal.

Con todo, el mayor rechazo social que se ha logrado ante el avance del neoconservadurismo tuvo lugar el 8 de marzo de este año, cuando, a pesar de que Isabel Plá, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, dijera que la huelga parecía “una convocatoria de la oposición”, nosotras llenamos las calles y demostramos la potencia, amplitud, masividad y radicalidad de este movimiento. El gobierno ha tomado una postura y nosotras respondimos de forma contundente.

Las estudiantes llevamos más de un año denunciando el sexismo en una educación al servicio del mercado. Es por esto que la manifestación que hicimos junto a miles de trabajadoras la levantamos como una oposición al gobierno y a su agenda antiderechos, porque esta lucha la hacemos todas las mujeres: madres, trabajadoras, estudiantes, indígenas, migrantes e integrantes de las disidencias sexuales.

Hemos madurado nuestra demanda por una educación no sexista y hemos dicho que terminar con la deuda en la educación es terminar con la precarización de la vida de miles de mujeres y sus familias. Dijimos que exigir la condonación de ésta es la única forma de poner fin al abandono en que el Estado dejó a miles de estudiantes, a quienes endeudó para llenarle el bolsillo a los bancos.

La llamada ola feminista llegó para quedarse, llegó para decir: basta, esto amerita huelga hoy, mañana y siempre, hasta que la revolución tenga nombre de mujer. Nosotras no descansaremos hasta ser socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.