Los seres humanos somos un conjunto de individualidades diferentes, lo que nos otorga una riqueza que va más allá de lo imaginable. A su vez, cada uno de nosotros somos un conjunto de células que presentan una enorme diversidad. Si comparamos los comportamientos sociales de las células normales y las cancerosas con el comportamiento social de los seres humanos, podemos sacar conclusiones reveladoras.

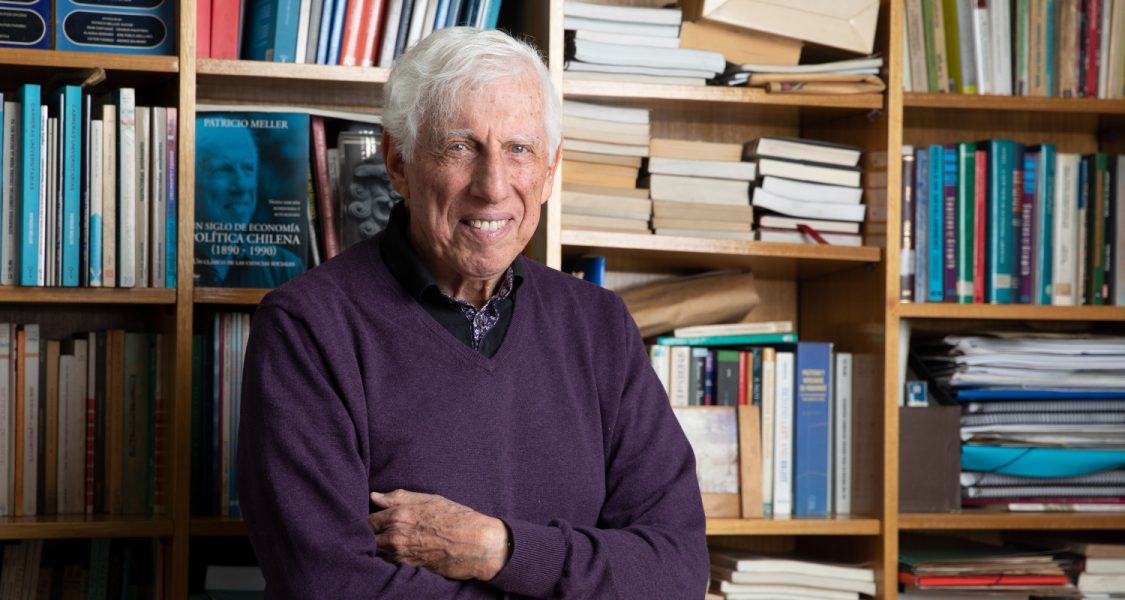

Por Inés Pepper. Crédito imagen principal: Edward Jenner/Pexels

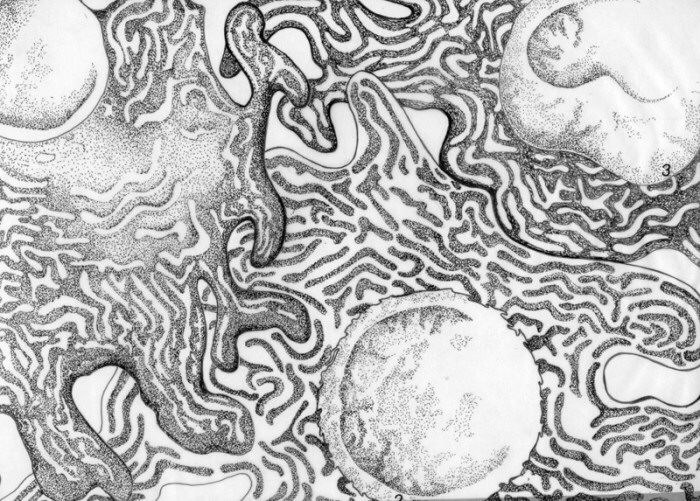

Es bien sabido que los seres vivos están estructurados en órganos y estos en tejidos. En los tejidos conviven diversas estirpes celulares que presentan diferentes aspectos morfológicos y estructurales o fenotipos. Todas ellas comparten, sin embargo, una dotación genética o genotipo común, que se expresa en forma diferente originando los distintos fenotipos celulares. Su dotación genética está definida por la secuencia de nucleótidos en el ADN. La diversidad en estructura y función de las células se debe a la expresión diferencial de sus genes. Los diferentes tipos de células tienen una función bien definida en cada tejido. La mayoría trabaja y ejerce una labor concreta; otras, otorgan su arquitectura o andamiaje. Las primeras son el parénquima de los tejidos y las segundas su estroma. Esta organización permite que ese tejido, ergo ese órgano, ergo ese ser vivo, viva.

Los seres humanos pueden ser considerados como un conjunto pensante de células, tejidos y órganos que también conviven, conformando organizaciones de menor o mayor tamaño y complejidad. No tienen un genotipo común, pero sí muy parecido, mucho más parecido de lo que muchos de ellos desearían. Al secuenciar su ADN se ha comprobado un 99,95% de similitud en la secuencia de nucleótidos entre diferentes individuos de la especie humana. Al igual que en las células, diferencias en la expresión génica de los individuos los hace ser diferentes el uno del otro. Esas diferencias se traducen en comportamientos diversos, y todos ellos tienen una función determinada que puede o no ser permanente.

Las células de los tejidos pueden ser visualizadas a través de diferentes puntos de vista. De acuerdo a su origen embriológico, pueden ser mesodérmicas, endodérmicas o ectodérmicas. Según su potencial proliferativo, pueden pertenecer a tejidos lábiles, estables y permanentes; y según sus características morfológicas y funcionales, pueden ser células epiteliales que revisten superficies, células del mesénquima que sintetizan matriz extracelular, células nerviosas que transmiten impulsos eléctricos, células secretoras que fabrican y secretan hormonas, mucus y saliva; células que absorben nutrientes, por mencionar algunas funciones. En nuestro organismo existen más de 200 fenotipos celulares clásicos distintos, y con las nuevas tecnologías se pueden diferenciar hasta 500 tipos celulares diferentes, cada uno con sus características morfológicas y funcionales propias. Somos un conjunto de células que presentan una enorme diversidad.

Asimismo, los seres humanos que poblamos este planeta somos un conjunto de individualidades diferentes, lo que otorga a la humanidad una riqueza que va más allá de lo imaginable. Cada persona presenta pensamientos, emociones, intereses y un aspecto físico peculiar. Se comportan diferente según sea el país donde nacieron, el acervo cultural que poseen, la riqueza o pobreza que ostenten, el trabajo que efectúen, la edad que tengan y muchos otros factores.

Es interesante analizar y hacer un paralelo entre el comportamiento de las células y de los humanos entre sí. Si además hacemos una comparación entre las poblaciones celulares normales y las pertenecientes a una neoplasia maligna o cáncer, podemos llegar a conclusiones muy reveladoras. Y si vamos más allá aun y comparamos los comportamientos sociales de las células normales y las células cancerosas con el comportamiento social de los seres humanos, podemos sacar conclusiones más iluminadoras.

***

Al indagar en el comportamiento de las células normales y de aquellas pertenecientes a una neoplasia maligna con respecto a sí mismas y a las células del huésped que las porta, encontramos diferencias abismantes. Los estudiosos de la biología, histología y fisiología nos dan varias claves para entender el problema. Desde un punto de vista de su actividad, las células presentan tres componentes en su vida social: se reproducen al proliferar, trabajan al diferenciarse, y envejecen y mueren a través de la muerte celular programada o apoptosis. Cada célula presenta un programa que, una vez puesto en marcha, le señala qué hacer con relación a estos tres comportamientos alternativos. Las decisiones que toma —proliferar, diferenciarse, envejecer o morir— dependen en gran medida de señales que reciben desde el medioambiente que las rodea. Los mensajes y el tiempo en que se manifiestan dependen de la expresión del material genético que cada célula comparte con las otras. En definitiva, el sistema tisular funciona porque las células se comunican entre sí a través de señales químicas y eléctricas.

Por otra parte, algunas estirpes celulares permanecen en el mismo sitio anatómico durante toda su vida, mientras que otras viajan y se trasladan de lugar. Algunas viven mucho tiempo, otras mueren unas pocas horas después de nacer. Algunas se comunican con sus vecinos a través de un contacto físico mutuo, otras se envían mensajes a distancia. Estos mensajes pueden surgir a raíz de encuentros celulares al azar o bien estar programados por influencia de terceros. No cabe duda de que los sistemas comunicacionales son altamente complejos, y muchos investigadores han estudiado el tema con gran sapiencia. En esta ocasión, no nos interesa el detalle de las comunicaciones intercelulares, sino más bien el hecho de que estas comunicaciones contribuyen a que el organismo funcione bien como un todo. Las células colaboran las unas con las otras para que exista armonía en su trabajo y en el organismo. La naturaleza de estos mensajes está codificada en el material genético y su tiempo de ocurrencia o acción depende generalmente de factores ambientales y ha sido perfeccionada a lo largo de la evolución hasta constituir la compleja red de moléculas que interactúan para lograr la vida.

Podemos concluir, entonces, que los componentes de la vida social de las células son la proliferación, la diferenciación, la senescencia y la muerte. Asimismo, podemos resumir que cada individuo está constituido por células genéticamente iguales, con genes heredados de padre y madre; células que funcionan e interactúan entre sí para lograr una vida armónica con el medioambiente. Y lo que es importante, que presentan un comportamiento colaborativo, trabajando a favor del conjunto en su totalidad. Estamos programados para ello.

¿Qué sucede, entonces, cuando surge un cáncer? ¿Cómo se comportan las células cancerosas si las analizamos desde este enfoque social del comportamiento celular?

De alguna manera, las células malignas rompen esta armonía y colaboración al ser una población que compite con las células normales y con las células de su propia masa para lograr ventaja en cuanto al lugar que ocupa, a los nutrientes que consume y al oxígeno que respira. En otras palabras, vive a costa de los demás, es predadora, compite y mata para vivir.

Haciendo una comparación con lo que hemos analizado antes con respecto de las células normales, las células cancerosas se originan de células normales que sufren cambios genéticos sucesivos y aditivos que las hacen comportarse de manera diferente. Los cambios iniciales suelen ser sutiles y afectar genes relacionados con la vida celular en cuanto a su actividad proliferativa, su diferenciación y su muerte. Otros cambios genéticos hacen que, además, su genoma sea más susceptible a acumular una mayor cantidad de alteraciones genéticas. De esta manera, al transcurrir el tiempo, aumenta el número de alteraciones genéticas y se generan clones de células que tienen afectada su capacidad de diferenciarse, reparar su ADN y someterse a la muerte celular programada.

Y decimos clones de células, ya que en una neoplasia maligna conviven células con diferentes alteraciones genéticas, cuya secuencia se puede establecer con un cierto grado de certeza solo en algunos tipos de cáncer. Si obtenemos una biopsia de un cáncer surgido en un individuo y comparamos sus genomas, veremos que ese paciente es un individuo genéticamente homogéneo que ha generado y porta una población de células que son genéticamente diferentes a él y que son genéticamente diferentes entre sí. Estamos, entonces, en presencia de la coexistencia de dos poblaciones celulares que son diferentes en su genoma, y, por lo tanto, diferentes en su comportamiento social. Las células cancerosas presentan una proliferación autónoma que no depende de señales provenientes de otras células, y además posee un comportamiento agresivo e invasivo . En vez de colaborar con sus vecinas, compite con ellas y las destruye.

Con relación a la diferenciación, las células cancerosas no ejercen labor biológica alguna en favor de todo el tejido como su contraparte normal, sino que adquieren un fenotipo primitivo, seleccionando positivamente solo aquellas funciones que le permiten sobrevivir, movilizarse en el organismo y destruir. Los genes afectados en las células malignas corresponden a genes relacionados con el comportamiento social de las células, y a través de su comportamiento agresivo e invasor, trasgreden las leyes de convivencia pacífica. Las mutaciones, deleciones, amplificaciones y translocaciones afectan a genes relacionados con el estímulo necesario para proliferar. Estos genes, llamados protooncogenes, se alteran hacia una hiperfunción. Esto quiere decir que las células se ven impulsadas a proliferar sin detenerse.

Por otra parte, los genes relacionados con la detención del ciclo proliferativo para que la célula se diferencie se ven afectados, lo que conduce a una ausencia de función. En condiciones normales, las células detectan daño en el ADN y detienen su replicación y la proliferación celular para permitir que el ADN sea reparado. Este mecanismo está ausente en las células cancerosas, de manera que prosiguen proliferando con un ADN muchas veces más susceptible a sufrir aún más daño. La detención del ciclo proliferativo en circunstancias en que la célula tenga dañado su ADN y requiera reparación o muerte, se ve impedida. Los genes que detienen al ciclo para que la célula se diferencie, sea reparada o se muera se denominan genéricamente genes supresores.

Resumiendo, un cáncer está formado por un conjunto heterogéneo de células que surgen a raíz de la proliferación de una sola célula que sufre una mutación por acción de un agente generalmente de origen ambiental. Luego se añaden más fallas genéticas que las conducen a ser heterogéneas en cuanto a su genoma y, por ello, a su comportamiento. Estas células rompen estructuras, invaden espacios y viajan a colonizar órganos y tejidos distantes constituyendo las metástasis.

¿Cuáles son los componentes de la vida social de los seres humanos? Se trata de un tema sin duda complejo y difícil de generalizar. Sin embargo, algunos aspectos son comprensibles sin necesidad de ser sociólogos expertos. Al igual que sus células, los seres humanos proliferan reproduciéndose, se diferencian desempeñando una determinada tarea y padecen senescencia y muerte. Los eventos que experimentan en su vida están fuertemente determinados por las comunicaciones que reciben de parte de sus congéneres. Su comportamiento puede conducir a la construcción de una sociedad armónica y colaborativa o bien disruptiva y agresiva.

Las personas viven en ciudades formadas por comunas o barrios, que difieren entre sí en cuanto a su función, existiendo zonas residenciales, industriales, cívicas y turísticas, entre otras. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y viejos se organizan para trabajar, movilizándose entre estos lugares; y de acuerdo a su condición socioeconómica, su edad y género vivirán en diferentes condiciones. En su desempeño, tienen la necesidad de comunicarse entre sí. Su vida contempla necesariamente la interacción con otros. Así como las células de un tejido se comunican mediante contacto directo o a través de mensajes, los seres humanos lo hacen tocándose, conversando directamente los unos con los otros o bien a través de mensajes que los unen en sus propósitos, anhelos, amores, odios y toda la gran gama de consecuencias que puede traer una comunicación.

Asimismo, cuando una célula recibe un mensaje, lo normal es que ejecute la labor que ese mensaje trae a través de cambios diminutos que afectan la conformación molecular de sus vías de señalización. El mensaje llega a su destino y se produce un cambio en el comportamiento de esa célula en particular: cambia de forma, secreta alguna molécula, se traslada, prolifera, sintetiza, degrada, se contrae, expresa receptores y muchas otras alternativas. Recibe, traduce y efectúa. El idioma que se utiliza en los sistemas biológicos, siendo universal para todos los seres vivos, presenta una gran variedad de métodos y vías.

El idioma que utilizan los seres humanos es también diverso y se traduce en acciones de infinita variedad. En definitiva, vivimos recibiendo y enviando mensajes de origen interno o externo que determinan en gran medida nuestro comportamiento. Y digo en gran medida, porque el sustrato del ser que los recibe o envía, y lo que ese individuo es, va a influir en su contenido, intensidad y propósito. Y aquí llegamos a la filosofía, antropología y sociología cuando nos preguntamos lo que el ser humano es. Desde el punto de vista de lo que estamos conversando, es decir, desde el comportamiento de células cancerosas versus las células normales y su similitud con el comportamiento humano, no intentaremos resolver lo que es el ser humano. Creo que el punto clave está en la competencia versus la colaboración. No me refiero a la competencia en cuanto a la capacidad de hacer algo, sino a la competencia como método para surgir en un entorno social siendo má s rápido, más astuto, más apto que el otro. En esta población humana, como hemos adelantado, existen individuos colaborativos que ayudan al desarrollo armónico de la sociedad y otros que lo destruyen.

El modelo socioeconómico neoliberal en el que vivimos está basado en un comportamiento competitivo que resalta el individualismo. Según los adictos a este modelo, es natural y esperable que en la sociedad coexistan individuos de diferentes estatus socioeconómicos, definidos como tales a través del mercado. Según ellos, los que tienen más son mejores y más astutos, y han sabido sortear muchas dificultades para llegar donde están. No toman en cuenta que esto es una falacia, ya que muchos de los actuales poseedores de las riquezas del planeta están donde están porque han heredado fortuna de su familia, porque se han educado en buenos colegios o porque han tenido trabajo sin hacer mayores esfuerzos por alcanzar el éxito. Otros están donde están porque han sabido explotar la mano de obra de los desposeídos de manera de pagar poco y ganar mucho.

Evidentemente, la distribución de la riqueza en el mundo nos muestra la diferencia entre los fenotipos de las poblaciones humanas. En el cáncer, las células con mayor poder invasivo, las que secretan mayor cantidad de proteasas —enzimas que destruyen tejidos aledaños— son las que logran viajar a lugares remotos en el organismo y establecer allí colonias de células malignas que los científicos denominan metástasis. Las células que logran ocultar las marcas moleculares que las distinguen, permitiéndoles evadir la acción de las células que defienden el territorio tisular normal, son las que logran proliferar lo suficiente para ocupar espacio y nutrientes del huésped. En la sociedad humana, algunas personas —desde políticos hasta militares, entre otros— no tienen reparo en invadir territorios, matar a destajo a la población residente y establecer colonias en las que ejercen su poder. Son, a fin de cuentas, los que comandan el comportamiento del resto de los habitantes.

Considero adecuada la analogía planteada en este artículo. Cuando veo una muestra de tejido canceroso en el microscopio, veo a tropas occidentales invadiendo el Medio Oriente, destruyendo las ciudades, matando niños, mujeres y hombres. Cuando estudio las características del cáncer o cuando preparo mis clases sobre el tema, recuerdo cuando ardió La Moneda. Cuando observo cómo se comportan las personas de un país respecto de los migrantes, cómo los ven como enemigos y no como un aporte, veo a las células cancerosas compitiendo por un territorio. ¿Es esta actitud una característica intrínseca del ser humano? ¿O es algo que ha aprendido a fuerza de golpes? ¿Nacemos bondadosos y nos convertimos en seres peligrosos después? Son preguntas difíciles de contestar.

El desenlace que se avizora en ambos ejemplos es la muerte del huésped en el caso del paciente canceroso, y la muerte del planeta en el caso de la especie humana depredadora de la naturaleza. ¡A menos que hagamos algo por impedirlo!