La escritora y cofundadora de Sangría Editoras publicó recientemente dos libros: el volumen de cuentos Autos que se queman y el ensayo Látigo versus luma. Herramientas feministas para intervenir la literatura, en el que propone caminos para repensar las formas de producción y de consumo literario.

Seguir leyendoDolores Reyes: «La escritura es lo más libre que podemos llegar a tener»

Llega a Chile el último libro de la escritora argentina, Miseria, continuación de su exitoso debut Cometierra, protagonizado por una joven que posee un don: saber el destino de personas desaparecidas, principalmente mujeres, luego de comer tierra que estuvo en contacto con ellas.

Seguir leyendoLas promesas y la muerte

“De una animita se trata este libro (…) Un espacio ritualizado como sitio de memorias y de dolores, pero que deviene lugar de peregrinación de cientos de personas que hacen de ella un lugar público, es decir, un mall, zona transaccional por excelencia”, escribe Alia Trabucco.

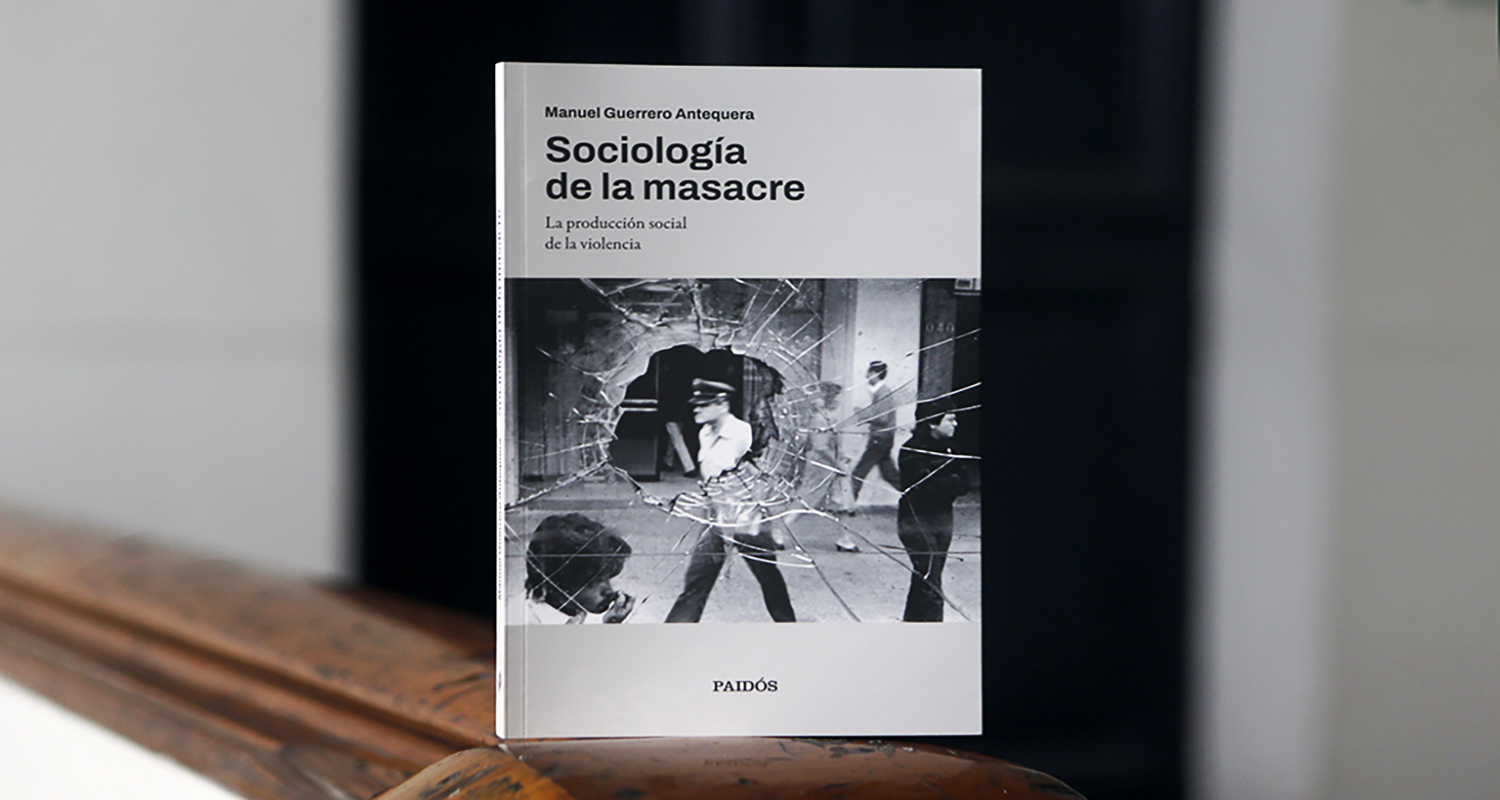

Seguir leyendoEn torno a la masacre

“¿Cómo narrar y nombrar el horror, asumiendo que de dicha experiencia nadie sale indemne?”, se preguntaba Faride Zeran en la presentación del libro «Sociología de la masacre. La producción social de la violencia».

Seguir leyendoRoger Chartier: «La crisis del papel puede ser la crisis de la historia»

El historiador francés, especialista en la historia del libro y la edición reflexiona sobre su disciplina y las consecuencias que tuvo la pandemia en las prácticas de lectura. En su paso por Chile, el profesor del Colegio de Francia advierte: “No es la lectura la que está en jaque, es la lectura de libros”.

Seguir leyendoUn territorio de tensión

Cuerpo y violencia. Literatura y arte contemporáneos en Latinoamérica, editado por los investigadores y académicos Alejandra Bottinelli, Valeska Solar y Andrés Soto, es «un volumen temática y metodológicamente innovador, un certero aporte a los estudios y la crítica literaria y cultural interdisciplinar», escribe Patricia Espinosa.

En los años 90, la crítica literaria fue sacudida por una crisis a partir de la creciente conjunción entre esta y la crítica cultural. Afortunadamente, atrás han quedado los vaticinios de autoras como Beatriz Sarlo, quien en 1997 profetizaba que la crítica literaria sería engullida por la crítica cultural. Lo que ocurrió más bien es que la interdisciplinariedad se ha vuelto eje de la crítica. La literatura y la crítica han dejado de representarse como autónomas y se han transformado en un territorio de tensión con la episteme neoliberal y patriarcal.

Es en este territorio interdisciplinar donde sitúo Cuerpo y violencia. Literatura y arte contemporáneos en Latinoamérica (Editorial Universitaria, 2022), editado por los investigadores y académicos Alejandra Bottinelli, Valeska Solar y Andrés Soto. Un trabajo donde se pone en ejercicio una metodología geo-literario-política aplicada a la literatura, las artes, el cuerpo y la violencia. El volumen concita discusiones e investigaciones continentales y transcontinentales respecto a producciones artísticas y literarias de América Latina, un territorio habitado por corporalidades o materialidades en movimiento. Un sensible —usando el término de Jacques Rancière— intervenido por el sexo, la raza, la clase, y expuesto al ejercicio de la violencia.

Para las y los autores del volumen, el cuerpo opera en un marco de hiperinflación proveniente del biocapitalismo que rentabiliza el sufrimiento. Esta hiperinflación es una amenaza constante a la cual se responde contrahegemónicamente desde la literatura, el arte y los movimientos sociales. A lo anterior, sumaría la crítica literaria como una performance de resistencia y oposición a una política de neutralización y exterminio del cuerpo/discurso disidente.

Uno de los aspectos fundamentales que se plantea en el libro es el del cuerpo-víctima como lugar de consenso, limitado a la piedad inmovilizadora. Ante esto, el cuerpo debe ser situado y abordado en su potencial político y su diferencia. Es esto precisamente lo que ocurre en los ensayos del volumen. Textos que, de paso, nos enfrentan a un análisis situado, una posición donde la voz enunciativa no queda inmune.

Por ello, me parece tremendamente importante que se plantee la interrogante sobre cómo ir más allá del dato sin anular la intensidad del horror. El horror, concepto que se reitera en la mayor parte de estos textos, “no puede comprenderse cabalmente”, pues ante él “se ingresa en un territorio resistente a cartografías definitorias”, nos dicen Bottinelli, Solar y Soto. Esto incide en un compromiso de “la propia subjetividad”, la cual comparece “en una encrucijada ética, estética y política que se corresponde con la crisis general de las categorías humanistas”.

Alejandra Bottinelli, Valeska Solar y Andrés Soto (Eds.)

Editorial Universitaria, 2023

Vanessa Solano, en “Epitafios in absentia o la escritura de una genealogía de la violencia colombiana en La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vásquez”, asume la definición de la literatura como “una forma de conocimiento de las transformaciones de lo social”. Su objetivo es una novela autobiográfica que aborda un complejo periodo histórico colombiano que tuvo como efecto enormes olas de violencia social. La investigadora destaca el cruce entre la historia del país y los recuerdos personales del narrador protagonista, desmontando los límites entre lo público y lo privado, la historia oficial y el mito del viaje como escape imposible de la violencia.

En “Violencia y cuerpo expuesto: una mirada a la obra de Diamela Eltit”, Mónica Barrientos, destacada especialista en la obra de esta escritora, asume un estilo ensayístico para elaborar un marco de violencia de género a nivel nacional a partir del caso de Nabila Rifo. Barrientos se interroga por la necesidad de hacer justicia yendo más allá de la piedad, lo que requiere una definición de humanidad “más amplia que la propia víctima, en el cual ella sea testimonio de algo más que sí misma”. Tomando las novelas El cuarto mundo (1988) y Los vigilantes (1994), la autora somete la categoría mujer a un juego político que la marginaliza y la constriñe en atributos como la “entrega, fidelidad y protección”, cuyo cuerpo resulta “expuesto al abuso de un sistema cultural y político”.

La reflexión sobre los límites de la representación tiene lugar en el original texto del investigador ecuatoriano Diego Falconí. “Las trampas del sujeto jurídico. Aproximaciones corporales desde la literatura” nos remite a la necesidad del rigor al utilizar la representación de modo estratégico en el ámbito legal. El autor se centra específicamente en “una posible reformulación del orden legal”. Para ello, se dedica a realizar aproximaciones críticas en torno al cuerpo y las “ficciones que se tejen sobre él y que viabilizan ciertas formas de violencia (…) legitimando concepciones teóricas del derecho que pueden devenir en prácticas inequitativas”.

En el ámbito del arte en el espacio público, Samuel Espíndola, en “Lo indocumentable del cuerpo: tachaduras en el arte chileno contemporáneo” nos aproxima al Muro de la memoria, monumento fotográfico realizado por Claudio Pérez (1999), ubicado en el Puente Bulnes sobre el río Mapocho. Pérez califica esta obra como un contramonumento que representa una historia inconclusa, pero que sin embargo contiene un final. Un caso similar es 2054, trabajo realizado por el artista Francisco Tapia en una galería ubicada al interior de la librería Metales Pesados. Se trata de “cuarenta y cuatro marcos negros de los cuales solo seis contenían una hoja en su interior, mientras que los demás mostraban su fondo también negro”. Las seis hojas eran parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech). Para Espíndola, el arte del archivo funciona como metáfora de “cómo la memoria se conforma de elementos incompletos, fragmentarios”, a través de elipsis y silencios.

En “La lengua del cuerpo agredido. Comparecencias del cuerpo latinoamericano rebelde”, Alejandra Botinelli explora el concepto de hexis como memoria física, corporal; como disposición individual, pero también social. La hexis, según la autora, crea al sujeto sumiso y al sujeto rebelde, y la hexis corporal latinoamericana rebelde es un entre-lugar (en medio) de la encrucijada: potencia y acto en el espacio del aparecer del cuerpo “como latinoamericano”. Para Botinelli, la hexis de la violencia que “ha abonado un imaginario del castigo (…) que condiciona las sucesivas actuaciones de la agresión”, lleva a interrogarse por la intervención del poder sobre el cuerpo latinoamericano y, entre otras cosas, a reconocer la hexis de la rebeldía en el espacio colectivo.

Estamos ante un volumen temática y metodológicamente innovador, un certero aporte a los estudios y la crítica literaria y cultural interdisciplinar. Un libro situado al interior mismo de la distopía que habitamos, que nos demuestra con entusiasmo y horror que la crítica aún tiene sentido y que es una práctica de lucha.

De lecturas y relecturas

«Los libros, compañeros silenciosos e incondicionales, son para Vivian Gornick testigos privilegiados de sus procesos de crecimiento y transformación. En ese sentido, la autora de Apegos feroces afirma que releer un libro “se parece a tenderse en el diván del psicoanalista», escribe Lucía Stecher sobre Cuentas pendientes.

“Como la mayoría de lectores, a veces creo que nací leyendo”, dice Vivian Gornick (Nueva York, 1935) en la introducción a su libro de ensayos Cuentas pendientes (Sexto Piso, 2022), en el que cuenta que le es difícil recordarse sin un libro en la mano. Más adelante relata que su primer encuentro con la literatura ocurrió en la Biblioteca Pública de Nueva York, en el Bronx, donde encontró los personajes e historias que la acompañaron durante toda su vida escolar. Leía todo el tiempo, en todas partes y en las más diversas circunstancias, convencida de que no podía tener mejor compañía que la de los libros. “La lectura”, dice, procura “un alivio puro y duro del caos mental. A veces creo que me infunde por sí sola valor para vivir, y lo ha hecho desde mi más tierna infancia”.

Los libros, compañeros silenciosos e incondicionales, son para Gornick también testigos privilegiados de sus procesos de crecimiento y transformación. En ese sentido, la autora de Apegos feroces afirma que releer un libro “se parece a tenderse en el diván del psicoanalista. De pronto, la narrativa que durante años he atesorado en la memoria se ve puesta en tela de juicio, y de manera alarmante”. En nuestra mente retenemos las tramas, personajes y situaciones que más nos impresionaron en la primera lectura. Por eso a veces da susto volver sobre un libro y descubrir que ya no es capaz de conmovernos o impactarnos. Para Gornick, estas transformaciones de la experiencia de lectura constituyen un poderoso instrumento de autoconocimiento y de comprensión. A través de ellas puede aprehender mejor sus procesos personales y los cambios experimentados por la literatura y la sociedad. Además, la autora reconoce y valora los aprendizajes, saberes e intuiciones de una vida larga, que le permiten ver en los libros aspectos que pasó por alto en su juventud. Al referirse a Elizabeth Bowen, por ejemplo, señala que se trata de unos de esos escritores “cuyo poderío sentí siendo joven, pero cuya valía no capté hasta la vejez”.

Vivian Gornick

Editorial Sexto Piso, 2021

160 páginas

Como mujer mayor, también se distancia de algunas lecturas entusiastas de discursos claros y unívocos que sintió inspiradores en sus primeros encuentros con ellos, pero que hoy le parece que no dan cuenta de la complejidad de la subjetividad humana. Así, a partir de una tardía y no poco ambivalente experiencia con sus primeras gatas —mascotas que se resisten a ser lo que ella había previsto cuando las adoptó—, relee Gatos ilustres (1967), de Doris Lessing, y se asombra al reconocer en la descripción que la autora hace de sus propios gatos una actitud tan implacable como la que tiene frente a los hombres en El cuaderno dorado (1962). Y lo que para una Gornick joven fue una revelación, para la mujer mayor se siente como una limitación que despoja a la mirada de Lessing de matices más complejos frente a las relaciones humanas.

Gornick vuelve sobre lecturas que no solo la impactaron una vez, sino que en algunos casos retomó muchas veces. Con su lucidez y honestidad habitual, la escritora se detiene en una serie de libros que la marcaron en distintos momentos de su vida. En algunos casos, como en Hijos y amantes (1913), de D. H. Lawrence, se sorprende por cómo en cada lectura se fue identificando con distintos personajes y cambiando la forma en que valoraba las situaciones en las que se veían involucrados. En todos los casos, el nudo conflictivo es el sexo y el deseo, o más precisamente, las experiencias de personajes que viven obsesionados por ellos y que habitan en un mundo signado por su represión. Gornick relata que en sus primeras lecturas había sentido que la novela de Lawrence la alentaba a luchar contra la ceguera emocional y el enmudecimiento de los sentidos que estimulaba la moral burguesa. Su lectura más reciente, sin embargo, la lleva a repensar la novela, pero también el lugar que el deseo y la pasión juegan en nuestras aspiraciones y fantasías de realización y plenitud.

La pregunta por el lugar que el deseo y el erotismo ocupan en la vida de las personas —y sobre todo de las mujeres— es retomada en el segundo ensayo del libro, donde Gornick vuelve sobre la obra de Colette. Este es probablemente el texto en el que la autora va descubriendo más distancias con respecto a sus lecturas anteriores. Novelas que en su juventud la emocionaron, conmovieron e inspiraron, 50 años después le parecieron vacías e incluso superficiales. Gornick cita pasajes de algunas de estas novelas a los que les reconoce fuerza y expresividad, pero que no logran profundizar en los retratos y situaciones que construyen. La joven que fue no solo le parece muy lejana a la mujer en la que se ha convertido, sino también muy distinta a las de ahora: “¿qué joven mujer de nuestros días leería hoy a Colette como la leí yo de joven? Es una pregunta retórica”.

La centralidad del deseo y del amor romántico en la vida de las mujeres son también los ejes de los ensayos que Gornick le dedica a El amante (1984), de Marguerite Duras, y a tres novelas de Elizabeth Bowen. En sus lecturas se entrecruzan la admiración por el talento de las escritoras, el análisis detallado de algunos pasajes y el recuerdo de sus propias historias de amor y desamor de la época en que leyó los libros por primera vez. La mirada desde el presente una vez más le permite reconocer las trampas en las que caían personajes que buscaban tapar vacíos existenciales con la ilusión de una gran pasión, las que no eran muy distintas a las que ella misma se construía.

Es difícil decir algo más bello sobre una escritora que lo que escribe Gornick sobre Ginzburg: “Una escritora cuya obra me ha hecho amar más la vida es Natalia Ginzburg. Al leerla, como he hecho en repetidas ocasiones desde hace muchos años, experimento la euforia que pro voca que te recuerden desde el intelecto que eres un ser sensible”. Gornick señala que es sobre todo en los ensayos personales de Ginzburg donde encontró una iluminación, la comprensión de “que es al ‘otro’ dentro de uno mismo que el autor ha de buscar y encontrar para lograr la dinámica necesaria”. En los ensayos de Cuentas pendientes, la autora observa con distancia, ternura, ironía, compasión y a veces algo de impaciencia esa otra que la habita, esa otra que es ella, y cuyas transformaciones reconoce también en los ejercicios de relectura.

El libro es un exquisito recorrido por una vida de lecturas que nunca son iguales y en las que los diálogos y posibilidades de enriquecimiento se multiplican: una relectura puede enseñar a leer de otro modo un libro cuyo total valor no se supo apreciar en un primer momento; nuevas experiencias de vida producen desapegos y nuevos apegos con personajes e historias; los cambios sociales y culturales vuelven irrelevantes y vacías algunas obsesiones mientras abren espacio a otras preguntas e indagaciones. Finalmente, Gornick reconoce que frente a los libros los lectores tenemos disposiciones o actitudes que pueden ser más o menos receptivas. Le estremece pensar “en todos los buenos libros que no estaba de humor para comprender la primera vez que los leí, y a los que nunca he vuelto. No me importa que el hecho de haber leído solo una vez un libro pueda haberme llevado a ensalzar una mediocridad —puedo vivir con ello—, pero al revés…. Eso me oprime el corazón”.

Una memoria enterrada

«Después de esta novela, creo que no cabe ni la menor duda de su capacidad como escritora para transitar por diversos estilos, de su talento y versatilidad», escribe Lorena Amaro sobre Vals chilote, de Yosa Vidal.

Seguir leyendoMariana Enríquez, la fan

La escritora argentina llena salas y agota entradas como una estrella de rock. Su próximo libro, de hecho, será sobre música: a mediados de 2023, publicará un ensayo sobre el grupo británico Suede. Porque además de ser creadora de cuentos y novelas de fama mundial, Enríquez es una conocida melómana.

Seguir leyendoDerribar la torre de marfil: el auge de las editoriales universitarias

Representan un 10,95% de la producción chilena y hoy tienen una fuerte presencia en librerías. Tienen edades y trayectorias diferentes, pero todos cumplen la importante labor de socializar el conocimiento y poner en circulación libros de autores clásicos y contemporáneos.

Seguir leyendo