El nuevo libro del escritor Matías Celedón aborda el caso del exagente de la CNI, Carlos Herrera Jiménez, acusado por el asesinato de Tucapel Jiménez, desde lo que usualmente se llama “literatura documental”, y lo hace a través de una manufactura y una estructura textual muy particulares.

Seguir leyendoJorge Edwards, un memorialista inagotable

El escritor y diplomático chileno fue un espectador privilegiado de la historia. Su biografía es cautivante, pero lo es más considerando que fue el autor de una de las obras más importantes de la narrativa chilena en el último medio siglo.

Seguir leyendoCómo se escribe el silencio

Alia Trabucco es una de las autoras chilenas con más proyección internacional. Con la novela «Limpia», la escritora vuelve a un ejercicio que la apasiona: explorar los lugares incómodos del feminismo.

Seguir leyendoLos riesgos de la nostalgia

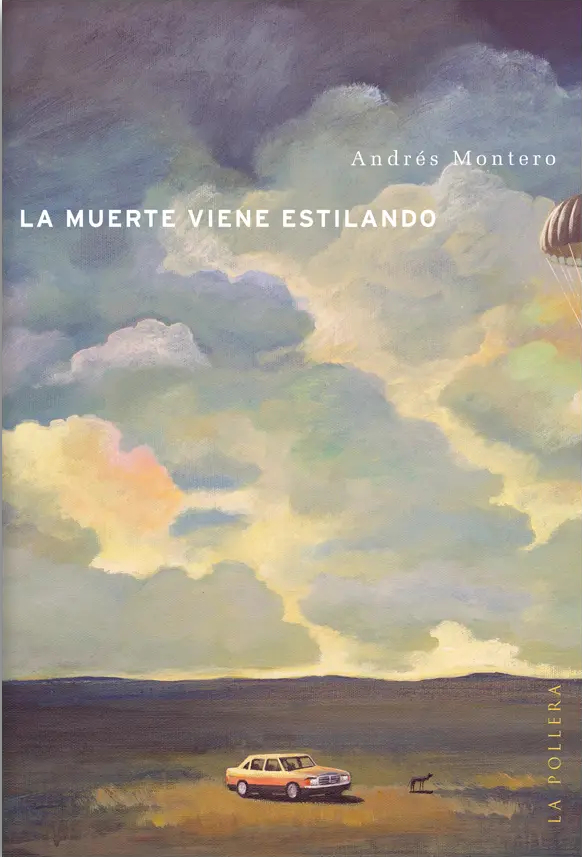

«El homenaje folletinesco que rinde Montero al relato de la hacienda chilena y sus alrededores, por más que divida con demasiada claridad a los buenos de los malos y pretenda desde ahí levantar una crítica social, es conservador y timorato como forma literaria», escribe Lorena Amaro sobre La muerte viene estilando, de Andrés Montero.

Por Lorena Amaro

La muerte viene estilando es una novela estructurada por seis relatos que se podrían leer autónomamente, todos con un inicio y un cierre que amarran la narración, y que muestran el ingreso de un sujeto citadino no solo al mundo rural, sino al espacio legendario de sus narraciones. Llevado por el hartazgo de una mecánica cotidianidad, este protagonista se interna en un camino de tierra, donde queda varado en medio de la noche y la lluvia. En un caserío cercano lo confunden con el patrón del fundo Las Nalcas y lo reciben en el velorio de una mujer que ha sido asesinada. En los capítulos siguientes se completarán distintos aspectos de esta historia, a través de diversas voces narrativas que nos llevarán hacia su futuro y pasado.

La novela es redonda: reordenados, los relatos funcionan como una historia que, a excepción de un entrecruzamiento identitario y narrativo (dos personajes de temporalidades distintas, que se intersectan al estilo de “Lejana”, el cuento de Cortázar), se puede disponer cronológicamente sin mayor dificultad. Es bastante esquemática, también, la organización de los espacios novelescos: la ciudad; un lugar del campo al sur de la capital; una caleta de pescadores que, a diferencia del campo, es habitada por personas libres del yugo del hacendado y una pequeña localidad de provincia que es más pueblo grande que ciudad. Los protagonistas transitan entre estos espacios en movimientos de ida y vuelta, tan notorios en su construcción como la interminable lluvia, que se desata enloquecida cuando se desenfrena la acción de los personajes. El libro ofrece, además, un marco narrativo muy claro, programático, que se observa en su inicio y cierre. Primero, hay una puesta en abismo: el “viaje” del hombre de ciudad (con una vida oficinesca y mecanizada) al camino rural donde se extravía, puede ser leído como un espejo de la experiencia literaria del escritor, su rechazo a la experiencia urbana y su opción por las tradiciones orales campesinas. El desplazamiento no se produce solo entre dos lugares, sino que entre dos tiempos, ya que el campo al que llega no es el de hoy, mecanizado, amenazado por el extractivismo y las necropolíticas, sino el de los patrones de fundo, bandoleros, apariciones y baqueanos. Esta apertura dialoga con el cierre, cuando se enuncia lo que puede ser entendido como la poética de este viaje literario: “Porque del otro mundo, del mundo sin inicio y sin final de las tradiciones, no era necesario despedirse: bastaba con hacer un homenaje, con las tres copas bien levantadas y un abrazo imaginario a lo inamovible, para que el espíritu de los que habían partido siguiera viviendo eternamente a través de las palabras, de las rimas y los naipes, en la pesca y los telares, en el sorbo de un mate colmado de azúcar…”. Este “lirismo”, con que la voz narrativa suele dilatar las peripecias de sus protagonistas, está al servicio de la nostalgia, motor principal del trabajo de Andrés Montero. Es la nostalgia la que encabeza no solo el ingreso a este mundo, sino también la forma de contarlo, en procura de un homenaje. Es como si se buscara revertir las reflexiones de Walter Benjamin en El narrador, para recuperar las antiguas historias que se contaban, sobre hechos lejanos en el tiempo y el espacio, y surgidas de experiencias que la guerra le arrebatara al mundo en que Benjamin vivió.

Hasta aquí he intentado describir una propuesta narrativa. Creo que esto no valdría de mucho si no procurara pensar por qué este programa de Montero ha tenido una entusiasta recepción, traducida en premios y reconocimientos de la crítica. ¿Es posible, efectivamente, lidiar con lo que Benjamin llamó en su momento la pérdida de la facultad de “intercambiar experiencias”? En esta línea, la propuesta de Montero, aunque bien articulada, no deja de parecer una esquemática y vacía impostación. Hay en el gesto autorial un repliegue, una huida de la contemporaneidad problemática hacia una nostálgica e insólita recuperación de los valores tradicionales. Revestido de un humanismo teñido de paternalismo, el simulacro de escritura no plantea nada nuevo: La muerte viene estilando es, finalmente, un pastiche bien armado.

Montero no es el primero de nuestros narradores contemporáneos que se asoman al criollismo o al realismo social, procurando revivirlos con nuevas perspectivas. Pero hay una distancia grande entre leer estas tradiciones buscando darles una suerte de sumisa continuidad, a hacerlo desde el presente, asumiéndolas en un país y en un mundo que han cambiado, como lo han hecho, dramáticamente, los escenarios descritos de la caleta y el campo sureño, que en otro tiempo, otres narradores abordaron con el ánimo de mostrar, denunciar, emocionar o entretener, con más verdad que Montero. No uso la palabra verdad en el sentido del verosímil, sino de una reflexión que busca ser más amplia: ¿no habría razones para resistirse a este “regreso” a un tiempo, un lugar y un lenguaje en que las mujeres son asesinadas por nada, en que se dice “la mar” y no el mar, “llevar razón” en vez de tener razón, o “tener lunas” en vez de menstruaciones; en que los personajes (populares) no entienden “ni jota” porque están todo el tiempo aparentemente confundidos, como si eso pudiera despistar al lector del previsible curso de la trama; en que las mujeres engañadas por sus maridos reciben el trato paternalista del narrador: “la buena de Eulalia” o “la fiel Eulalia”? En el núcleo de la historia está el cadáver de Elena, producto de un femicidio. El narrador, en tránsito de convertirse de recién llegado sujeto urbano en violento patrón de fundo, lo banaliza en este comentario junto al ataúd: “Me pareció todavía más hermosa, y me di cuenta de que tenía un busto generoso”.

Lo que hallamos en este libro es un espacio en que hay duelos, violaciones, arrieros atrapados en la nieve, pero sin el vuelo subjetivo que le dio a una escena como esa Manuel Rojas, ni que se examine con profundidad la base de la asimetría social y la violencia, como lo hizo en su tiempo Marta Brunet. Solo el remedo, sin pizca de ironía. ¿No hay aquí cierto conservadurismo narrativo, estético y político, enraizado profundamente en la escritura de nuestra historia literaria, sobre el que podríamos detenernos por un momento a reflexionar, sobre todo en el momento de las búsquedas emancipatorias que viven los territorios? Es posible que el libro escarbe en la nostalgia como una manera de buscar otras formas de convivencia y existencia, pero ¿el latifundio chileno?, ¿el machismo atávico?, ¿la cofradía masculina que juega truco en un bar, como modelo de solidaridad y compañerismo?

El homenaje folletinesco que rinde Montero al relato de la hacienda chilena y sus alrededores, por más que divida con demasiada claridad a los buenos de los malos y pretenda desde ahí levantar una crítica social, es conservador y timorato como forma literaria. En Argentina, por ejemplo, la tradición de la gauchesca ha dado forma a una delirante y gozosa tradición paralela: la reescritura de la gauchesca, desde Borges y Di Benedetto a figuras muy recientes, como Gabriela Cabezón Cámara, Martín Kohan, Sergio Bizzio, Michel Nieva y Pedro Mairal, entre otros. Elles leen estética y políticamente el establecimiento de los ejes simbólicos de la nación argentina, desenmascarándolos, subvirtiéndolos, abriéndolos a otras alternativas. En Chile, sin ir más lejos, Cristian Geisse recoge los imaginarios populares del diablo para producir una estética desmesurada y atractiva, que aúna con una lúcida perspectiva social, rescatando archivos, restos y voces desgajadas del canon. En el caso de Montero, por el contrario, encontramos estereotipación y estancamiento: “Mis caderas se ensancharon y me crecieron los senos, y mi piel brillaba tanto que hasta las flores se giraban para verme pasar”, dice una de las narradoras, una vidente que es “ahijada” de la muerte y que parece sacada de una enciclopedia de realismo mágico.

Un texto como el de Montero puede estar bien cosido, ser una “obra” en el sentido moderno, estar cerrado en sí mismo, bien ejecutado en su ley. Pero están también su su didactismo y convencionalidad, que no se pueden dejar de lado. Pudiera entretener, aunque es posible demandar nuevas propuestas para pensar un presente desencantado, que ofrezcan otras aguas, frescas, curiosas, empapadas de nuevos lenguajes. Y no estas, estancadas, que estila la historia, efectiva aunque conservadora, de un mundo rural idealizado.

***

La muerte viene estilando

Andrés Montero

La Pollera, 2021

129 páginas

$10.000

Marina Latorre, una escritora incombustible

En muchos sentidos, este 8 de marzo es una fecha histórica para esta poeta, narradora, galerista, gestora cultural, editora y periodista nonagenaria, que logró hacerse un lugar en el ambiente cultural hostil y machista de mediados del siglo XX. Después de décadas de olvido, hoy su obra literaria vuelve a ver la luz gracias a la colección Biblioteca Recobrada-Narradoras chilenas, de la Universidad Alberto Hurtado, un proyecto que obliga a repensar la historiografía literaria y que comienza con Galería clausurada, una selección de textos de Latorre que resultan rabiosamente actuales.

Por Evelyn Erlij

El nombre es destino: nomen est omen, dice esa vieja expresión latina, y Marina Latorre lo sabe bien. Cada gran escritor que celebró su obra —que hoy salta a la vista como un espejo de los cambios sociales, culturales y políticos del Chile convulso de la segunda mitad del siglo XX— cayó en la tentación de hacer juegos semánticos con su nombre, como si no hubiese nada más interesante que decir. “Marina Latorre Uribe, nombre y apellidos simbólicos para un hombre de Mar. Nombre ilustre por los tres costados. Nuestra Marina de Chile siempre ha tenido un acorazado Latorre y un destructor Uribe. Tu nombre tiene mil connotaciones marítimas”, escribió Francisco Coloane en el prólogo de su novela ¿Cuál es el Dios que pasa? (1978); mientras que Pablo Neruda, al recibir su libro Soy una mujer (1973), le contestó: “Querida amiga: tu nombre escrito en franjas rojas y negras flamea alrededor de mi cuello”. El nombre es destino, y el de Marina Latorre contiene el destino de todas las escritoras de su época: ser vistas como un accesorio, ser leídas como una anécdota en el campo cultural.

Esta fijación onomástica, que tuvieron también autores como Andrés Sabella y Hernán del Solar, es apuntada por la crítica literaria e investigadora Lorena Amaro en el prólogo de Galería clausurada, libro en el que se rescata una serie de textos de Latorre, y que inaugura la colección Biblioteca recobrada-Narradoras chilenas, proyecto de la Universidad Alberto Hurtado, dirigido por Amaro, que continuará con las obras de Inés Echeverría, Rosario Orrego y María Flora Yánez, escritoras olvidadas y marginadas de la historia literaria local de los siglos XIX y XX.

“La construcción del canon literario chileno es muy mezquina con la producción de mujeres, las incorpora casi siempre bajo un régimen de ‘excepcionalidad’ —explica Lorena Amaro—. Se les da un mínimo de espacio, casi como una nota al pie de página. Tienen que tener un desempeño extraordinario (Mistral ganó el Premio Nobel) para que sean consideradas, a regañadientes, dignas de estudio y mención, cosa que no pasa con la escritura de varones, en que se va tejiendo un tramado mucho más denso, orgánico, de agrupaciones, movimientos, de los cuales las mujeres suelen también ser desplazadas por excéntricas. Todo esto invisibiliza el trabajo de una gran mayoría de creadoras, como ocurrió en el caso de Marina Latorre; la crítica que se hizo de su trabajo, si bien fue positiva, resultó también enormemente condescendiente, paternalista, anecdótica y muy poco atenta a lo que ella estaba proponiendo”.

En agosto pasado, su nombre volvió a oírse cuando Amaro publicó en Palabra Pública el ensayo “Cómo se construye una autora: algunas ideas para una discusión incómoda”, en el que, entre otras cosas, reclamaba frente al poco interés que existe en las nuevas generaciones de escritoras chilenas por leer y redescubrir a sus antecesoras. “Lorena Amaro, y su ensayo, vino a remecer y alegrar el aislamiento en el que vivo desde el estallido de 2019 y continuado hasta hoy por la pandemia. Establezco mi gratitud a ella, crítica brillante, por este acto de justicia necesario y esperado: el rescate de mi obra literaria”, dice Marina Latorre, que a sus más de noventa años sigue impulsando la lucha que comenzó muy joven junto a su marido, Eduardo Bolt, ya fallecido: nutrir el campo cultural a pulso, con o sin recursos; empujados, como dice ella, por su amor al arte.

Ambos abrieron la Galería Bolt, un lugar esencial para el arte chileno de mediados del siglo pasado; y fundaron Ediciones Bolt, con la que editaron novelas, poemarios y revistas, entre las que se cuenta Portal —cuyo primer período transcurrió entre 1965 y 1969—, uno de los medios literarios más importantes de la historia chilena; un espacio en el que escribieron, entre otros, Pablo Neruda, Jorge Teillier, Luis Oyarzún y Francisco Coloane. “A veces, ni me lo creo —confiesa Latorre—. Entrevistamos a Borges, a Yevtushenko, a Arguedas. Nos regalaban su poesía inédita y sus libros dedicados. Todavía conservamos algunos de estos tesoros, que, a costa de nuestras vidas, logramos salvar de la brutalidad de los esbirros de la dictadura. Actualmente me parecen invisibles, inexistentes, escritores e intelectuales semejantes. Escritoras a esa altura, salvando una cultura machista, comienzan a aparecer”.

Para esas nuevas voces, dice, leer a las antecesoras es fundamental: “Sin esa condición no se puede existir. He disfrutado desde niña con la lectura de varias grandes escritoras, todas extranjeras. De Chile, solo la Mistral, como si no existieran otras. Coloco aquí mi denuncia. Las escritoras chilenas no nos conocíamos. El culpable, un machismo entronizado por siempre. El mundo literario se componía solo de hombres —reclama Latorre—. Recién esta situación empieza a cambiar de la mano de los tremendos y hermosos movimientos de las mujeres de ayer y hoy. Debemos también agradecer a las redes sociales, que a pesar de sus inconvenientes han logrado democratizar la entrega y acceso a la información, liberándonos del monopolio de los medios tradicionales, cambiando esta situación de desconocimiento hacia nuestras colegas. Es necesario revertir por siempre esta situación de injusticia y menoscabo”.

***

En los años 50, cuando Marina Latorre llegó a Santiago desde Punta Arenas a estudiar Periodismo y Castellano en la Universidad de Chile, se dio cuenta de que para tener un futuro asegurado en la capital había que llamarse Errázuriz, Balmaceda, Matte, Zañartu, Astaburuaga. Una vez más, el destino estaba inscrito en el nombre, algo que hoy no ha cambiado; tampoco la hostilidad, el machismo y el clasismo que encontró en el ambiente universitario y literario, ni el poder de una élite decadente y con pocas ambiciones intelectuales. Esa mirada aguda a la sociedad chilena hace que una parte importante de su obra resulte profundamente actual. Por ejemplo, un cuento como “La familia Soto Zañartu”, justamente sobre el peso que tienen los apellidos para la clase alta local, funciona muy bien como un retrato de la élite del presente.

Tanto esa vigencia, como su valor histórico y literario, fueron los criterios con los que Lorena Amaro escogió los textos de Galería clausurada: “’Soy una mujer’ me pareció de una tremenda actualidad, es un texto en que ella conversa con otras mujeres sobre las experiencias de discriminación y violencia machista. Fue escrito en los años 70 y me pareció que refería situaciones que podríamos vivir hoy —cuenta la crítica literaria—. ‘El monumento’ me pareció un texto muy de su tiempo, publicado bajo la Unidad Popular, en que trata de mostrar la perspectiva de una obrera en una circunstancia real, de sometimiento al patronazgo del mundo industrial chileno. Los análisis de Marina son muy lúcidos, casi siempre vemos a sus protagonistas en un proceso de toma de conciencia y revelación que me pareció podían interpelar a un grupo muy amplio de lectorxs”.

Frente a esto, Marina Latorre responde: “Me agrada comprobar que dejé en mis obras realidades que siguen intactas. Creo que por esas consideraciones queda demostrado que fui una mujer adelantada a mi tiempo. Aunque éramos varias adelantadas. Sin embargo, quiero entregar una dolorosa intuición. Pienso que tal vez, fueron o existen muchas mujeres conscientes de las mismas injusticias, pero que no han tenido, ni tienen la posibilidad de manifestarlas”, reclama la escritora, que retrató otros paisajes que tampoco han cambiado, como el esnobismo del ambiente artístico chileno, en el que la presencia de mujeres galeristas y gestoras culturales, como ella o Carmen Waugh, era escasísima.

Esa fue una de sus hazañas: hacerse un nombre y construirse un lugar entre la misoginia del mundo intelectual santiaguino de los años 60 y 70; desatar, como dice ella, su “pasión irrefrenable” a pesar de todo: escribir, fundar revistas, ser periodista. Ese ímpetu la impulsó a ella y su marido a convertir su hogar —una casona con 17 piezas ubicada en la calle Londres, en Santiago, donde todavía vive—, en un centro cultural que pasó a ser un lugar esencial para el ambiente cultural capitalino; sede de la galería, de la editorial y de la imprenta con la que editaron libros y revistas que hoy son tesoros invaluables. En Portal, por ejemplo, se publicaron una serie de obras inéditas de Neruda, como una llamada La corbata poética para Nicanor Parra, y se crearon proyectos comoPortal siembra poesía, que consistía en pegar afiches en todo el país con textos de poetas de distintas regiones.

“(Eran) carteles tamaño tabloide —recuerda Latorre—. La iniciamos con un regalo excepcional: “Oda al hombre sencillo”, que el propio Neruda nos regaló para que difundiéramos su contenido en todos los muros de las ciudades. Ha sido otra de las acciones más hermosas que realizamos con toda la energía y convencimiento de nuestros jóvenes corazones. Los carteles murales eran una fiesta de colores. Muchos poetas, de Santiago y provincia, se beneficiaron con la difusión de sus creaciones. El gran mérito: eran impresos en nuestra propia impresora de las antiguas, pero muy moderna en su época. Se confeccionaban las líneas con tipografía o tipos parados se les llamaba, fundidos en metal. Los carteles eran hechos artesanalmente por Eduardo Bolt, que al igual que para mí, constituía una fiesta este quehacer: diagramar, componer, imprimir y pegar los carteles en los muros de las ciudades. Comulgábamos con el poeta a través de su “Oda al hombre sencillo”:

“Ganaremos, nosotros,

los más sencillos,

ganaremos,

aunque tú no lo creas

ganaremos”

En estos últimos años se ha empezado a releer desde una perspectiva feminista la obra de muchos creadores, como le pasó a Pablo Neruda, a quien se ha condenado por haber descrito una violación en sus memorias Confieso que he vivido. ¿Qué le parecen las relecturas que se han hecho de la obra del poeta?

—Yo voy a hablar de las muchas relecturas que hago siempre de la obra de Neruda para enriquecerme cada vez más. Me sorprenden los resultados e interpretaciones de otros lectores por el párrafo aludido en Confieso que he vivido. No hubiera querido hacerlo, porque serán conclusiones y verdades justas, claras e incómodas para los enemigos anticomunistas o desubicados o peor aún, los que no entienden lo que leen. Para ello, recurriré a la Teoría de la deconstrucción, planteada por Derrida: ante la dictadura del canon, la democracia de la polisemia. Quien lo entienda y domine, podrá acceder a toda la riqueza polisémica en los textos de Neruda.

En la introducción de Galería clausurada, Lorena Amaro habla de una característica que aparece en su obra y en la de otras de autoras del siglo XX: “su esquiva relación con las fronteras literarias de los géneros (…) atravesando de un lado a otro las posibilidades de lo autobiográfico, lo ficcional y lo ensayístico”.

—Si existe esta característica en mi obra, la aplaudo, me aplaudo y me celebro. Yo creo que se debe a la necesidad de poder comunicar y sanar un torbellino interior de ideas, inquietudes, saberes que no pueden ser contenidas y encasilladas en los compartimentos cerrados en que nos enseñaron, característica de las fronteras de los géneros literarios. Si se observa lo mismo en el estilo de otras escritoras, aún mejor, saber que compartimos, lo que yo entiendo como una verdadera rebeldía. En ese momento yo era una feroz estudiante universitaria y seguramente sentía la necesidad de expresarme, de comunicar un verdadero volcán de ideas, de inquietudes, lo que se logró con la ruptura de lo tradicional exigido.

El 8 de marzo se ha convertido en un hito en el Chile reciente: millones de mujeres han salido a reclamar igualdad y derechos. ¿Cómo ve la explosión de los feminismos que se está dando desde hace unos años?

—Debemos tener muy claro qué se conmemora el 8 de marzo. Por varios años, nuestro entorno no tenía muy claro el significado de este día y como un modo de celebración, nos regalaban flores o chocolates. Esta atención no sería censurable si viniera acompañada de un estado de clara conciencia de los hechos sucedidos. En buena hora, han sido las mujeres, liderando los movimientos feministas, quienes han salido a la calle reclamando por sus derechos e igualdad. Personalmente, emocionalmente, para mí, este día, declarado por la Unesco como Día Internacional de la Mujer, tiene un gran sentido. Cada 8 de marzo ha tenido para mí una significación en cierto modo grandiosa, pero esta vez supera a todas, lejos de toda vanidad: me siento premiada, reconocida en mis derechos, al lado de valientes mujeres de todas las edades y condiciones sociales que por fin han despertado por nuestras reivindicaciones. Por otra parte, este 8 de marzo de 2021 me trae un hermoso regalo: el lanzamiento de la colección Biblioteca recobrada-Narradoras chilenas.

Usted ha sido una agente esencial del medio cultural chileno: con la galería, la editorial y las revistas ha dedicado su vida a difundir la cultura en Chile y América Latina. ¿Qué la ha motivado a insistir en un panorama cultural tan precarizado, en el que es difícil mantener proyectos en pie?

—A veces me pregunto de qué raro material debo estar hecha para vivir en una batalla permanente contra todas las dificultades sin cansarme jamás. Me honra, y me encanta, el reconocimiento de que he sabido aportar cultura y arte a través de las diversas actividades y organizaciones que he podido crear. Pienso que cada ser llega con su destino trazado y el mío, lo siento, el mejor de todos. Si lo tomamos con un poco de humor podremos entender el porqué de mi insistencia en mantener proyectos en un medio precarizado, hostil por falta de financiamiento y apoyos; en invertir para compartir, la mayoría de las veces sin retribución económica. Todo hecho y entregado por amor al arte: galería, revista, clases, charlas, reuniones, libros, difusión, y mil cosas más. Si pudiera volver atrás y con la posibilidad de elegir, volvería a lo mismo sin titubear. He tenido amor, amistad y la enorme posibilidad de gozar del arte y la cultura, que lo siento como abrazar al mundo.

¿Qué planes tiene para su casona, ese lugar que Neruda llamó “La torre de la poesía”?

—Mi amigo Pablo Neruda hizo una analogía con mi apellido, agregándole más méritos a este lugar que tanto amo. Aquí han transcurrido los mejores momentos junto a Eduardo, el amor de mi vida. La larga trayectoria poética, cultural y humana aquí realizada ha sido divulgada en parte. El poeta me dijo alguna vez: “No te deshagas jamás de este lugar histórico patrimonial”. Así lo siento y así lo creo. Me preguntas qué planes tengo para ella. Decido que permanezca por siempre como lo que siempre ha sido. Un lugar de la cultura y la poesía. Se hará aterrizadamente a través de la fundación con mi nombre. Lo declaro, como un deseo inamovible para cumplir los sueños de cultura y esperanza de mujeres, jóvenes y niños.

* Revisa esta entrevista hecha por Enrique Ramírez Capello a Marina Latorre en 1979, un documento histórico compartido por la propia autora.

Diamela Eltit: «Hoy la vulneración a los derechos humanos, la cesantía y el abandono tienen una relación con los tiempos de la dictadura»

La escritora y Premio Nacional de Literatura habla de las consecuencias sociales y el manejo del Gobierno ante la pandemia del coronavirus. “Muchas muertes pudieron evitarse con una política integral de salud”, señala. Además, reflexiona sobre las referencias a la contingencia en su obra, comenta la vigencia del CADA y los nuevos grupos que convocan. “LasTesis y Delight Lab son el arte público más importante de este tiempo”, asegura.

Por Javier García Bustos

Hace más de una década comparte dos territorios lejanos. Habitualmente, la destacada escritora y académica Diamela Eltit (1949) pasaba algunos meses en Santiago, Chile, y otros en Estados Unidos, ya que es profesora en la Universidad de Nueva York. Entre septiembre y diciembre de 2020, la autora de Lumpérica, Premio de Narrativa José Donoso 2010 y Premio Nacional de Literatura 2018, estuvo otra vez en Norteamérica. Pero el panorama que vio fue desolador.

A un año de la propagación de la pandemia del coronavirus en el mundo, las consecuencias devastadoras en la población han sido evidentes. En Chile, en particular, se arrastraba una crisis mayor luego del estallido social de octubre de 2019.

“El sistema recubre la pobreza y la extrema desigualdad”, comenta Diamela Eltit, quien desde comienzos de los ochenta ha construido una obra donde aborda el cuerpo femenino como un territorio político, y ha descrito la violencia de la sociedad de consumo desde la perspectiva de los menos favorecidos en títulos como Vaca sagrada (1991), Los vigilantes (1994), Fuerzas especiales (2013) y Sumar (2018).

Formada como profesora de Castellano, Diamela Eltit luego obtuvo una Licenciatura en Literatura en el mítico Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. A finales de los setenta, la autora, por entonces pareja del poeta Raúl Zurita, integró junto a él y los artistas Lotty Rosenfeld, Juan Castillo y Fernando Balcells el grupo CADA (Colectivo de Acciones de Arte).

Referente de la escena artística nacional, el colectivo realizó una serie de acciones urbanas que hasta hoy resuenan en otros grupos de arte y en la memoria colectiva. “El CADA pensó la calle justo en los momentos más desfavorables para los cuerpos ciudadanos”, ha escrito Diamela Eltit, quien en esta entrevista rememora sus acciones, alude a nuevos grupos de arte como LasTesis y Delight Lab, habla de los efectos sociales de la pandemia, cuestiona las medidas tomadas por el Gobierno y reflexiona sobre el proceso constituyente.

—¿Cómo podría resumir 2020, un año marcado por la incertidumbre y la muerte?

—Fue un año inédito y angustioso. No sólo lo afirmo a nivel personal, pues formo parte del “grupo de riesgo” por la edad, sino especialmente por las personas pobres o muy pobres que se vieron hipercastigadas por la enfermedad. Estuve en Nueva York, donde enseño entre septiembre y diciembre, y el panorama allá era dramático por la cesantía y la cantidad de personas viviendo en las calles. Vi una situación de pobreza mucho más radical que la provocada por la crisis financiera de 2008. Y el virus diseminado locamente por una pésima política de la enfermedad. Lo que yo entiendo de manera muy contundente es que el neoliberalismo intensificado bajo el que nos regimos es incapaz de contener y manejar una crisis social. El sistema recubre la pobreza y la extrema desigualdad mediante la generación de macrozonas de exclusión territorial y social, el intenso extractivismo, el crédito usurero, el hacinamiento para contar con un techo y la impunidad de un elitismo desenfrenado.

—Al leer algunas columnas y entrevistas se hace evidente que ha sido crítica de la gestión de salud del Gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cree que la intención de manejar de mejor manera la pandemia fue mejorando con el paso de los meses o nunca existió un mensaje claro hacia la población?

—Pienso que la pandemia bajo la dirección de Jaime Mañalich, Paula Daza y Arturo Zúñiga fue un desastre. Ellos compraron y compraron insumos, es verdad, tal como si el país fuera una clínica; consiguieron ventiladores, camas, arrendaron de manera turbia el Espacio Riesco, pero se olvidaron de la atención primaria, de confinar y de trazar los contagios. Ellos vienen del sistema privado de salud, ellos son Isapre, pero el país es Fonasa. Y lo más negativo en medio de la enfermedad era señalar cómo los felicitaban de todas partes del mundo por winners. Mañalich esgrimió su farsantería pública ya conocida, el menosprecio constante a las voces críticas con la complicidad del representante de la OMS en Chile, un veterinario que se plegó a Mañalich para obtener fondos públicos y corrió por los canales de televisión apoyando las pésimas medidas de salud que se implementaban. Pero las cifras de las lamentables muertes estaban adulteradas y pasamos a ser el cuarto país con más muertes en el mundo. Muchas de esas muertes pudieron evitarse con una política integral de salud y dejando de lado las imágenes de los empresarios recibiendo ventiladores como si ese fuese el único centro de la enfermedad, dejando de lado la contención del virus. Enrique Paris, desde luego, es distinto, porque Mañalich fue una opción realmente dañina. Pero este médico Paris, más allá de su máscara de médico bueno, es un hombre funcional al sistema neoliberal. Un acólito.

—La crisis sanitaria dio paso a una crisis social y económica, donde el hambre volvió a estar presente, incluyendo la masificación de las ollas comunes. Muchas personas recordaron acciones como las del grupo CADA. ¿Qué le produjo este ambiente reiterativo y recordar las acciones de ustedes?

—Ya el estallido social, que en realidad puede ser entendido como una microrrevolución, repuso la comunidad y lo comunitario como la vía política para ejercer demandas. Una comunidad unida desde las diferencias, formada e informada por las importantes dirigencias vecinales, pero con un objetivo común: la reparación de la vida social del país marcada por una inequidad masiva. La pandemia visualizó los espacios y demostró que el hambre estaba latente ante cualquier vaivén del sistema en que vivimos. Pero, tal como durante la dictadura, ahora, ante la falla del Estado, se levanta la comunidad para suplir (y no hablamos de los sectores del 20%, sino del 80%, siguiendo el resultado de la Constituyente), y eso es extraordinario y conmovedor. Con respecto al CADA, junto con procedimientos teóricos-estéticos, se planteó siempre en los ejes arte-política-espacio público. Pero sí me impacta ver el NO+ generado por el CADA en 1983, se levantó el NO+ con la seguridad de que iba a ser completado por la ciudadanía y casi cuarenta años después continúa vigente. Ahora, la situación por la que atravesamos es muy delicada, un prolongado estado de excepción, muertos, heridos, presos políticos que el sistema renombra como delincuentes. Hoy la vulneración a los derechos humanos, la cesantía y el abandono tienen una relación con los tiempos de la dictadura, el actuar salvaje de Carabineros y los crímenes de lesa humanidad que ya acumulan. Y para qué seguir hablando de la corrupción, el robo, la colusión “desde arriba” que zafa con una impunidad asombrosa.

—En este último tiempo, ante el desencanto de la gente, se ha podido ver el trabajo de nuevos grupos de arte como el colectivo LasTesis y Delight Lab. ¿Cómo ve la evolución del arte, en este sentido, y qué le parecen estos grupos que interactúan con la ciudadanía con un claro mensaje social?

—Sobresalientes, LasTesis, poniendo y disponiendo la performance como espacio para escenificar, políticamente, el asedio al cuerpo de las mujeres y denunciarlo en escenarios públicos y convocantes. Ya en 2018 se puso de relieve la dimensión del reclamo de las mujeres a su subordinación y asimetría social. Mientras que Delight Lab y su cuidadosa y eximia administración del arte lumínico denuncia masivamente el hambre, el crimen y la injusticia. Y no puedo dejar de mencionar acá el homenaje lumínico efectuado a la artista Lotty Rosenfeld y su trabajo con los signos de circulación ciudadana. LasTesis y Delight Lab son el arte público más importante de este tiempo.

Los olvidados de la historia

Traducida al inglés, francés, italiano y griego, Diamela Eltit es autora de una sólida obra compuesta de novelas y ensayos que ya superan los veinte libros, donde destacan, entre otros títulos, Por la patria (1986), Mano de obra (2002), Signos vitales (2008), Impuesto a la carne (2010) y Réplicas (2016). En los últimos meses, el sello Planeta editó una colección que reúne gran parte de su trabajo.

Como dijo el crítico peruano Julio Ortega, los libros de Diamela Eltit “convierten la lectura en una sediciosa labor clandestina, de vocación anarquista, radicalidad estética y despojado estilo”. Por estos días, la narradora prepara un nuevo trabajo, pero aún sin coordenadas definidas. “Estoy esperando que la escritura se ubique en el lugar correcto de mi deseo”, comenta Eltit, y en seguida alude a las conexiones de su obra con la contingencia.

—En su libro Sumar se pueden encontrar ecos de lo que fue el estallido social y las demandas de los trabajadores. En Fuerzas especiales, de alguna manera, se prefigura la represión de Carabineros. ¿Le motiva la idea de encontrar referencias de la realidad en su ficción o es una decisión consciente reflejar la realidad en una historia?

—Desde luego, más allá de las fallas ostensibles del sistema y su estela de victimización social, la dimensión del estallido no estaba prevista. Sumar fue la escritura de una ficción fundada en el malestar de un grupo de personajes. Mientras escribía, leí que la primera marcha hacia La Moneda (a principios del siglo XX) fue la llamada “Marcha del hambre”, entonces tomé prestados los nombres de algunos dirigentes de la marcha (muy relegados por la historia social) y se los puse a “mis” personajes. Me interesó la calle como escenario y la marcha como historia social. Los ambulantes me pareció que nombraban lo móvil y también al vendedor ambulante, aquel que está en todas las ciudades visible e invisible a la vez. Pensé una marcha interminable en tiempo, número y espacio, pensé en La Moneda como el sitio preciso: dinero y política. Pensé en el ayer y los olvidados por la historia. Pero, claro, era una ficción, quizás la literatura se funda también en un futuro.

—¿Y cómo ve esta relación con la realidad en el caso de Fuerzas especiales?

—Fuerzas especiales es mi novela más urgente de estos últimos veinte años. La escribí conmocionada por la indiferencia de los sectores acomodados o medianamente acomodados o semiacomodados ante la terrible segregación del territorio, el elitismo político y un sospechoso no ver dónde estamos parados. Los sectores pobres, liberados a su suerte, con sus dirigentes vecinales extenuados y solos, encuentran un asidero posible ya sea en las iglesias evangélicas, con sus normativas extremas, o el narco y su clara organización paramilitar. Los partidos políticos y el Estado los abandonaron hace décadas. La delincuencia está ligada a la desigualdad, es proporcional a ella, es un costo considerado marginal por el sistema. Y la policía, básicamente los «pacos», son los que cumplen una función terrible y liberadora para el sistema político: asedian, maltratan, roban, se coluden con el narco, posibilitan los noticiarios televisivos que permiten asociar pobreza y peligro, pobreza y delincuencia, culpar al pobre de su pobreza y descargar así de responsabilidades al empresariado, a los políticos que se han coludido o han permitido graves abusos financieros. Las Fuerzas Especiales de Carabineros se enfrentan asimétricamente con las fuerzas especiales que requieren vastos sectores del país para sobrevivir a una pobreza a menudo disfrazada de clase media. Bajos de Mena es una zona de sacrificio en la ciudad. Mientras escribía Fuerzas especiales, que desde luego es una ficción posible, necesité una inmersión radical y psíquica en los bloques, viví y morí allí mientras escribía, vi a los “pacos” exudando odio, pisé cada escalón para llegar al cuarto piso de esas construcciones.

—Desde hace un tiempo la clase política sufre el desprestigio y da la impresión de que nadie es fiable para reemplazarla. Quien levanta la voz, generalmente, es desacreditado. ¿Son tiempos de mayor intolerancia o son otros síntomas los que llevan a actuar de esta manera?

—La política chilena, desde los años noventa, en la llamada centroizquierda, emprendió una desafiliación del pueblo, y cada año fue peor, todo agravado por los desmesurados salarios que reciben los congresistas. La cultura selfie, la filiación a un yo y la falacia de una democracia fundada en el consumo fue creando una fisura entre la realidad chilena y los representantes políticos, y por eso hay un abismo entre ellos y el pueblo. Yo pienso que hay que esperar, no me asusta ni la protesta ni el descrédito, es necesario decantar los abusos, reprochar las faltas, poner de relieve las insuficiencias, develar las máscaras y las mascaradas políticas hasta llegar a un espacio donde el respeto sea una condición y cada persona, más allá de su formación, de su economía y de su subjetividad, forme parte.

—¿Qué espera del proceso constituyente, que este 2021 tendrá la elección de los candidatos a la convención, y un camino que debería finalizar con la Constitución de 1980 y dar paso a la creación de una Constitución democrática?

—No sé, espero que al menos se deje de lado el Estado subsidiario, que los recursos naturales le pertenezcan al territorio y se limite la voracidad empresarial. No me cabe duda de que se van a cursar “derechos” como igualdad entre hombres y mujeres, pero esos temas son muy complejos, funcionan muy bien como declaraciones, pero su realidad requiere de una multiplicidad de factores. La igualdad salarial será una escritura posible, pero es inexistente en el mundo, se necesitan décadas para obtener esa paridad. Proteger la infancia, como otro ejemplo, es indispensable, pero si no cambia el sistema socioeconómico, los niños pobres seguirán su ruta de un trágico maltrato, porque hoy el Sename es un negocio para los sostenedores. Todos los derechos no pasan por las buenas intenciones o no son suficientes. Se necesita una nueva articulación y repensar de arriba a abajo la educación, la familia, la ley, el habitar completo. Desde luego, es muy positivo cambiar esa Constitución “maldita”, pero, en último término, se necesita de una nueva era a la que habría que llegar.

Lina Meruane: “Nadie está pensando en cómo salvar el mundo: ya se dio por perdido”

La escritora chilena residente en Estados Unidos, autora de Sangre en el ojo y Sistema nervioso, habla en esta entrevista hecha en el programa radial Palabra Pública sobre el panorama literario actual y sobre temas recurrentes en su obra, como las enfermedades —del cuerpo, del sistema capitalista, del planeta— y la identidad. Además, ahonda en las críticas que suscitó su diatriba Contra los hijos.

Por Jennifer Abate y Evelyn Erlij

***

—Estuviste viviendo en Berlín hasta 2007. ¿Dónde estás viviendo ahora?

Me he vuelto bastante nómada. Trabajo en Nueva York siete meses y medio al año, y el resto del tiempo lo paso en Chile. A veces me doy alguna vuelta por Europa porque estoy casada con un español. Ese año en Berlín fue muy bueno para mí, porque me dio tiempo para escribir y también para viajar un poco. Estoy en Nueva York la mayoría del tiempo y paso unos 3 meses al año en Chile, que no es poco y me hace muy feliz, además.

—Cuando uno vive afuera y vuelve a Chile cada cierto tiempo, se es más perceptivo frente a los cambios. Desde la época en que vivías acá la escena literaria ha cambiado mucho. Ahora hay muchas ferias y nuevas editoriales. ¿Cómo ves este auge?

Encuentro que la oferta cultural chilena ha ido creciendo exponencialmente. Me acuerdo que cuando me fui, volvía siempre a ver teatro, y lo sigo haciendo, porque había una oferta muy buena gracias a lo que hizo Santiago a Mil. Lo que encuentro que pasó en los veinte años que llevo afuera es que la oferta literaria y las actividades literarias aumentaron. Cuando uno llega a Chile, tiene esta impresión de que la cultura está efervesciendo, de que hay muchísimas editoriales y mucha gente nueva escribiendo y publicando. Uno cree que se está publicando y leyendo mucho en Chile. Voy a todas estas ferias, me gusta mucho la Furia del Libro, pero también está la Independiente de Valparaíso, y muchas más. Sospecho —quiero, deseo— que se esté leyendo más. Quizás es la pura sensación de estar en este gueto en el que uno se mueve. Al parecer hay al menos un segmento de chilenos jóvenes que están interesados en saber y leer. Eso no lo sentía antes.

—También tiene que ver con la emergencia de nuevas editoriales independientes. Tenías una editorial, Bruta Editoras, que quedó congelada. ¿Qué pasó con eso?, ¿cuál crees que es la importancia de que existan estas editoriales más pequeñas?

Creo que las editoriales pequeñas trabajan sobre un deseo más puntual, más específico, como una idea, una pregunta. Bruta Editoras partió así, éramos una especie de colectivo y queríamos pensar cómo se escribe desde un lugar que no es propio, que es una pregunta que a mí en particular me interesaba mucho y que está desarrollada en Volverse palestina. Alia Trabucco y Soledad Marambio, que eran las socias principales, también eran personas que vivían fuera y también estaban elaborando esa pregunta bajo su experiencia. Pusimos a trabajar esa pregunta en libros; invitábamos a trabajar a un autor y una autora a escribir sobre un lugar que no les era propio, donde hubieran vivido o hayan visitado, o con el que tenían alguna relación de tipo familiar. Eso generó una colección de ocho libros que nos gustaban mucho, pero no nos dio la energía, entonces el proyecto se congeló. Lo que acabamos de hacer es resucitarlo y buscar otra editorial dirigida por mujeres, que es Banda Propia. Ellas asumieron ese proyecto republicaron los libros de Bruta. Las editoriales independientes están convocando una energía y preocupaciones que las editoriales más grandes no logran ver. Están más cerca del terreno, de la gente más joven, también. De ahí están saliendo voces muy nuevas y eso no existía en los años 80.

—Haces clases en el magister de escritura creativa de la Universidad de Nueva York (NYU), en tiempos en que hay una especie de explosión entorno a la escritura creativa. ¿Cómo crees que están funcionando esos posgrados? ¿Los ves como un lugar para profesionalizar la escritura o quizás como un espacio para intercambiar ideas?

Tengo el recuerdo de los años 80 y 90 de los talleres literarios en Santiago, en las casas de los autores, que es una tradición muy larga. También están las tertulias. Siempre ha habido esa necesidad de conversar alrededor de un texto, de tener pares que nos puedan leer, de tener un tutor o un gran escritor que pueda emitir una opinión y dar sugerencias. En esos espacios también aprendes a leer, no sólo a escribir, y esa es la cuestión. Esta tradición nos precede a los latinoamericanos, también sucedía en Europa. Lo que está pasando ahora es que se profesionalizan estos espacios porque se convierten en un cartón universitario, en un programa de dos años, que no sé muy bien hacia dónde llevan, porque no sé qué pasa con esa gente que se gradúa en escritura creativa. Algunos de estos escritores incipientes pueden lograr tener un espacio de trabajo, pero eso está mediado por la publicación y la circulación de la obra, no basta el cartón. Uno es médico, tiene un cartón y puede ejercer. En escritura creativa me parece que no es tan así. Dicho esto, me parece que en Estados Unidos hay una tradición fuerte de escuelas de escritura creativa universitarias, todas las universidades tienen su pregrado, master y a veces doctorado en este campo. Lo que es relativamente nuevo es que hay una escuela en El Paso que es bilingüe y la NYU sacó el primer master en escritura creativa en español, Iowa abrió uno y hay otros para gente que escribe en español. Eso me parece notable, porque hasta ahora no se había reconocido el castellano como una lengua literaria en Estados Unidos.

—En la NYU hay un núcleo latinoamericano muy fuerte, de hecho.

Hay muchos chilenos dando clases en esta escuela. Es lo más raro que hay. Está Diamela Eltit, que es una figura mayor. Está Alejandro Moreno en dramaturgia, yo doy un taller de ficción y luego hay un par de argentinos, una peruana y un puertorriqueño. Todo muy conosurista.

—Escribiste hace poco tu primer libro de poesía, Palestina, por ejemplo. ¿Por qué vuelves a Palestina y por qué decides explorar la poesía para abordar este tema?

Tengo que hacer una subida de cejas, porque me da hasta vergüenza pensar que escribí un libro de poesía. En realidad, tenía que escribir un ensayo para una conferencia, y en ese momento estaba leyendo a Virginia Wolf con renovado interés, quería leer cómo había escrito la guerra y el bombardeo de Londres. Me puse a escribir, pensando en Virginia Woolf, y noté que el texto tenía una especie de música. Empecé a cortarlo, para que fuera más fácil leerlo. Y ahí me di cuenta de que tenía forma de poema. Estaba conflictuada con que había escrito un poema en vez de un ensayo, aunque también tiene algo de eso, porque hay ideas elaboradas y un poco de historiografía. Es un texto sobre la repetición del genocidio en Europa, que precede al Holocausto judío y que continúa en la población palestina hoy. Es una especie de revisión del instinto exterminador que precede a la Segunda Guerra Mundial y que luego la sucede. Salió en forma de poesía y de repente me escribió Gladys González, una poeta a la que quiero mucho y que es editora independiente, y me dijo que quería publicar algo mío que fuera inédito. Le dije que tenía esto, algo así como un poema, pero medio trucho. Ahí acentué su forma de poesía. En el texto hay una serie de juegos gráficos que me permiten leerlo de cierta manera y que espero que permitan también al lector leerlo de la manera en que yo lo pienso.

—Volverse palestina implica un viaje al origen, a las raíces. ¿Qué lugar tiene en tu vida esa búsqueda?

Palestina, por ejemplo también es una explicación de por qué escribí Volverse palestina. Hay una relación muy fuerte entre esos dos textos. La idea del origen es muy problemática. Si lo pensamos en términos históricos, la población judía europea que viajó a lo que ahora es Israel, buscando el llamado “hogar seguro”, inventó que originalmente era de ahí, cosa que históricamente no está comprobado, porque la población judía ahí era pequeña. Ahí se ejerce una narrativa esencialista que justifica esa migración masiva y que reivindica ese lugar como propio. Si yo, como descendiente de palestinos, pienso en el origen, no puedo sino pensarlo bajo esa misma idea esencialista. Hay que tener mucho cuidado con cómo se esencializa ese lugar de origen. La diferencia es que mis abuelos paternos tenían una casa y venían de ese lugar. Cuando inicié ese viaje, nunca había estado en ese lugar y mi padre tampoco. ¿Cómo uno hereda un lugar que no es de uno? ¿Cómo lo reclama, lo revindica, lo experimenta a un nivel emocional? ¿Significa realmente algo para mí? Mi respuesta a esa pregunta es la respuesta que la misma de la comunidad chileno-palestina: necesitamos revindicar ese lugar como propio porque es político hacerlo. No es una cuestión nostálgica —quizás para algunos, no para mí—, pero es un deber político revindicar ese lugar, porque hay una disputa de orígenes sobre ese territorio y también una disputa presencial. Tiene que ver con lo político más que con lo melancólico, nostálgico, romantizado del origen de la familia.

—Tu novela Sistema nervioso ha sido descrita como “la biografía clínica de una familia”. Eres hija de médicos y has dicho que te educaste en el lenguaje médico y en un mundo en el que la enfermedad era algo común, cotidiano. ¿Por qué decides recoger esta experiencia biográfica presente en varios de tus libros, como Fruta prohibida y Sangre en el ojo? Así como la enfermedad es algo cotidiano para ti, probablemente la hipocondría también lo sea.

Para mí, el lenguaje de la medicina es un lenguaje muy formativo. Cuando una ha vivido escuchando hablar sobre el cuerpo, cuando una misma tiene una condición médica, hay algo que se instala en la cabeza y que te lleva a pensar cómo operan esas narrativas médicas. Partí pensándolas durante mi doctorado, porque escribí una tesis sobre la representación del sida en la literatura latinoamericana. Me sirvió mucho tener este bagaje de lenguaje, esta narrativa de la salud y la enfermedad, que siempre es muy maniquea. Porque en la salud está por un lado la bondad, la belleza, la legalidad, y por el otro están la maldad, el pecado, la suciedad, la migración. Susan Sontag es la primera que lo plantea cuando escribe el ensayo “La enfermedad y sus metáforas: El sida y sus metáforas”. En la representación del sida vi claramente cómo estaba articulado ese discurso y qué es lo que habían hecho los escritores para responder a este problema. Ese trabajo está recogido en el libro Viajes virales.

—¿Qué descubriste a través de esa investigación?

Mientras leía para ese ensayo, me di cuenta de que había muchas más cosas que quería decir y que están reflejadas en esos tres libros que mencionaste, que funcionan como una gran reflexión sobre cómo operan esos discursos en varios niveles. La primera novela, Fruta prohibida, piensa a la enferma como alguien que resiste el discurso de la enfermedad. Lo que hace Sangre en el ojo es poner a una protagonista que pierde la vista y que le va a cobrar a la medicina la promesa de la recuperación, de la salud. Luego, con Sistema nervioso, pensé: a lo mejor ya no se tiene que tratar de una protagonista enferma que se resiste o que usa el discurso de la salud: los voy a enfermar a todos. Hasta el perro de peluche que aparece se llama Gastroenteritis. Es la locura total, es la normalización de la enfermedad. La verdad es que estamos todos siempre rodeados de la posibilidad de enfermar o estamos viviendo con enfermedades. Es parte de los sistemas familiares y sociales. Lo vi muy claramente en el discurso de la migración, por ejemplo, que ahora está tan acentuado en Chile desde la preocupación. El migrante es visto como alguien foráneo que trae algo que nos va a dañar. Ahí hay un problema discursivo enorme. También tenemos mucha migración interna que ya está muy asentada y hay una cosa muy paradójica con eso. Hay que pensar en esa relación, de lo que consideramos propio y no. Si la pudiéramos pensar con más normalidad, y entender que es parte del mundo en que vivimos, creo que estaríamos mucho mejor.

—El concepto de “sistema” está muy presente en Sistema nervioso: el sistema de salud, el sistema nervioso, social, familiar, incluso el sistema solar.

Mientras pensaba en el personaje central, me di cuenta de que no podía ser médico. Me puse a leer sobre astronomía y astrofísica, que son temas alucinantes y que hoy están generando mucho interés. Esa referencia al sistema solar aparece en varias novelas recientes, quizás porque vivimos un momento muy apocalíptico y estamos en medio de la destrucción del planeta. El gran “presidente del mundo” es ese sujeto innombrable que no cree en el cambio climático. El mundo está muy enfermo. Mucha gente está pensando —la gente más rica— en irse a otro planeta que no esté destruido como el nuestro. Nadie está pensando en cómo salvar el mundo: ya se dio por perdido. De repente me hizo sentido pensar en esta obsesión y es un tema que se elabora en algún punto de la novela: si nos deberíamos ir o no, si podemos irnos, y cómo salvamos nuestro planeta enfermo.

—Como dices, estamos rodeados de enfermedades y no sólo del cuerpo, sino también del sistema social y político: se habla incluso de las enfermedades del capitalismo, entre ellas, la depresión. A pesar de eso, vivimos en un mundo que rechaza la enfermedad y el envejecimiento, y en el que se exigen cuerpos sanos y jóvenes.

Ahí está justamente el problema: este sistema no acepta ni piensa a sus ciudadanos enfermos, viejos o con otras capacidades. Lo que define al sistema neoliberal es que abandona sus funciones custodiales. El Estado busca achicarse en lo que le conviene, porque si hay que financiar armas, está bien. Pero si son viejos, mujeres embarazadas o discapacitados, toda esa gente queda abandonada. Es un sistema pensando para los que son jóvenes, efectivos y eficientes laboralmente, y eso genera una ciudadanía de segunda clase que está abandonada. Y son justo esas personas abandonadas las que tienen menos capacidad para oponerse, para resistir y salir a la calle. Algo que discutí en Contra los hijos es que a las mujeres se les impone ese trabajo de cuidado: somos nosotras las que estamos sosteniendo lo que el Estado neoliberal no nos está dando por derecho propio, porque pagamos impuestos, mal que mal. Las mujeres cuidan a los hijos, a los abuelos, a los enfermos, a los que tiene problemas.

—¿Ves alguna salida?

Creo que habrá una salida en la medida en que los ciudadanos y sobre todo las ciudadanas tomemos conciencia y nos hagamos cargo de cómo funcionan estos sistemas de explotación. Estamos agotados, tomando antidepresivos y ansiolíticos para sobrevivir lo cotidiano, para poder levantarse en la mañana y dormir en la noche.

—Contra los hijos es una diatriba en la que reclamas tu derecho a no ser madre. En la contratapa mexicana incluso decía que el libro debería venderse en las farmacias al lado de los condones y las píldoras anticonceptivas. ¿Qué comentarios o críticas has recibido desde que comenzó a circular el libro? Hubo un intercambio de palabras con el escritor español Alberto Olmos, que dijo que «una persona que no tiene hijos no sabe nada sobre no tener hijos”.

Es un libro que escribí con cierto humor negro, que no tiene este señor Olmos, al que le contesté sin ningún tipo de humor y puse un poco los puntos sobre las íes para aclararle ciertas cuestiones que él parecía no ver. Él habla de que no existe una presión por tener hijos, que él nunca la sintió. Eso es muy interesante, porque que uno no la haya sentido no significa que no exista y, segundo, lo mejor es porque uno está haciendo precisamente lo que la sociedad quiere que uno haga, que es tener hijos, y Olmos tiene hijos. Me parecía muy interesante esta ceguera. Paul Preciado dice que el que no ve la violencia debe ser porque la está ejerciendo. Entonces, el que sigue la ruta indicada nunca va a sentir presión, va asentir que está fluyendo con las expectativas sociales. En el medio español Contexto (Ctxt) me invitaron a contestar y nunca he escrito una respuesta tan rápida.

—¿Cómo resumirías esa respuesta?

Ahí dije: si pensar en la discusión del aborto no es presión para tener hijos, ¿qué es? Es la manera más violenta y clara de que hay una presión por tener hijos. Mujeres jóvenes que ya tienen hijos en muchos lugares del mundo piden al médico que les amarren las trompas y el médico les dice que no, porque se pueden arrepentir. No pueden ni siquiera decidir dejar de tener hijos. Es una cuestión brutal. En esa crítica no solo está la presión de tener hijos y por hacer que las mujeres no dejen de tener hijos, sino que también está la ausencia de ayudas que permitan a las mujeres compatibilizar —solas o acompañadas— la vida pública y privada. Eso también es incoherente de parte del Estado, pero sabemos que los Estados neoliberales no van a suplir esas otras funciones. Me parece que esa crítica de Olmos no le hacía justicia al tema ni al libro. No es que le pida justicia al libro, mi libro también es muy injusto en muchos sentidos y carga muy fuertemente en contra de estas contradicciones.

—Tomas un tono muy interesante en el libro y que tiene que ver con la diatriba.

Hay una reflexión anterior para mí, y que es que habemos pocas mujeres ensayistas en América Latina y qué cuidadosas siempre somos. Pensaba mucho en esta figura de Virginia Woolf, en que ella escribe una reseña muy crítica de un colega escritor y lo hace todo el tiempo con el ángel de la casa subido sobre el hombro, pensando “¿debería aplacar mi tono, sonreír más, ser más buena persona, más lady?”. Entonces, pensé: ¿por qué hay que ser tan buena onda con estos temas? Voy a decir las cosas con la acidez con que las siento, porque también yo he recibido mucha acidez y porque me parece que es un tema que ya está trabajado y volver a él de manera solemne no me interesa.

—La mujer que tiene hijos se convierte en un problema para el sistema capitalista, porque se les debe asegurar ciertos beneficios.

Y porque se piensa que la maternidad es femenina. No se piensa nunca que los hombres también son parte de la familia.

* Esta entrevista fue realizada en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile el 5 de julio de 2019.

***

Desde 2019, el programa radial Palabra Pública ha sido una plataforma de conversación con importantes figuras de la cultura, la academia, las ciencias y la sociedad civil. Rescatamos en esta sección de archivo algunas de esas entrevistas.

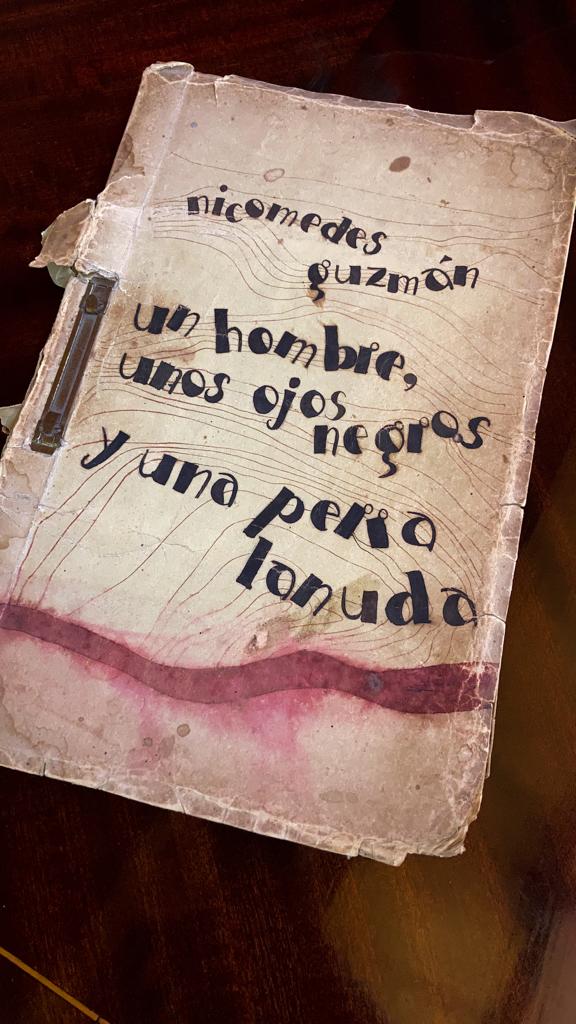

Del año 27, de los albergues, de la prosa poética

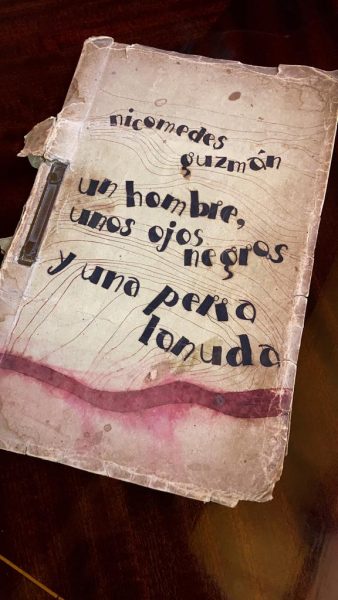

Sobre el hallazgo de la novela inédita de Nicomedes Guzmán Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda (1937).

Por Roberto González Loyola

Un hallazgo tan sorprendente como inesperado ha ocurrido durante el mes de diciembre de este caótico año 2020. En pleno período de cuarentena, observando con angustias preocupantes el retroceso nuevamente a una fase que pone al confinamiento, a la distancia y al control socio-policial de las vidas en el protagonismo cotidiano, una novela inédita del escritor chileno Nicomedes Guzmán ha sido encontrada. Por primera vez en años, Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda vuelve a ser abierta.

El año 2020 era un tiempo lleno de actividades para la Fundación Nicomedes Guzmán. Esta organización, nacida al alero del centenario del nacimiento de Nicomedes el año 2014, motivó en todo el país la conmemoración de los 80 años de la generación literaria y editorial del 38 -de la que Guzmán formó parte- con una serie de actividades de difusión, educación y masificación de la vida y obra de mujeres y hombres escritores, ilustradores, editores, gestores de un momento único en nuestra historia cultural: la generación del 38 fue una convergencia de un tiempo narrativo lleno de movimientos que engrandecieron las letras populares.

Exposiciones en la Biblioteca Nacional, difusión de un cuaderno pedagógico para establecimientos educacionales, conversatorios en diversas regiones del país, itinerancia de la muestra conmemorativa de los 80 años, re-edición de sus libros, publicación de cuentos y poemas inéditos, se vieron suspendidas y canceladas.

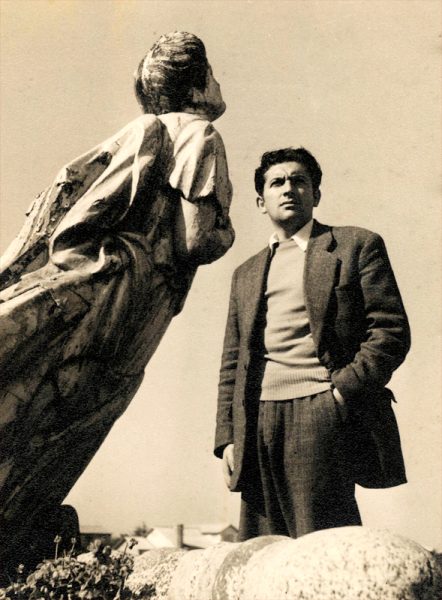

Pero llegó diciembre y todo cambió; cambió lo que tenía que ver con la fundación y cambió lo que sabíamos sobre la generación. Porque resulta que Nicomedes Guzmán, escritor central de la generación del 38 desde su realismo social proletario, publicó Los Hombres Obscuros en 1939 y allí, dedicándole su narración a su madre obrera doméstica y a su padre vendedor ambulante, se dijo: “Pedazo de realidad arrancada a tirones desde la tremenda realidad chilena que se cierne sobre el pueblo -explotación, hambre, miseria, promiscuidad, crimen, prostitución, vicio-”.

Y sobre La Sangre y la Esperanza (1943), su novela más conocida, se escribía: “Novela de masa, novela proletaria en su más estricto sentido, responde a la absoluta función social que las realidades de estos tiempos exigen a la literatura”. No había dudas, Nicomedes Guzmán ciñó su impronta como el novelista del pueblo, como el representante de quienes bajo la opresión del capital, escribían, amaban, representaban la vida de conventillos, de vagabundos, de prostitutas. Y todo eso hasta ahora había tenido un preludio inesperado, un preludio que no respondía a archivos, ni biografías, mucho menos a investigaciones reiteradas sobre su vida y su obra. Una parte importante del desarrollo narrativo chileno estaba en un documento inédito, en un documento que pensábamos quemado.

Es que Nicomedes Guzmán entre los años 1931 y 1937, bajo el seudónimo de Ovaguz, publicó en El Peneca una serie de cuentos, poemas, ilustraciones y crónicas que, hasta unos días atrás, pensábamos eran el camino importante hacia el entendimiento de su auto-formación literaria. Complementariamente, apareció en el archivo familiar un poemario inédito del año 1934: Croquis del Corazón, allí bajo la firma de Darío Octay, Nicomedes dedicaba un hermoso ejemplar confeccionado íntegramente por él a Lucía Salazar, su novia y luego esposa. En 2015 la Fundación Nicomedes Guzmán, la cooperativa editorial Victorino Lainez y el centro cultural Al Tiro de la población El Polígono -donde Nicomedes escribió toda su obra- publicaron este material inédito, pensando que este croquis era la pieza angular de su desarrollo. Tampoco lo era.

Apareció luego Acordeón de Ausencias del año 1937, otro poemario que, sin embargo, funcionó de antesala de su primer libro, el poemario La Ceniza y el sueño,de 1938. Y entonces, leyendo a Oreste Plath, a Julio Moncada y a Luis Sánchez Latorre, nos convencimos de que Nicomedes sí había escrito una novela anterior, pero que, cuando presentó dicha novela a su más admirado escritor Jacobo Danke y este le hablara de algunos defectos, Nicomedes volviendo a su casa decidió quemarla. Pero esto parecía anécdota más que otra cosa; sus grandes amigos, confidentes en las letras, decían que no importaba, que esa novela era el preámbulo, era el ensayo de sus dos grandes textos. Pero resulta que no.

«Este texto es, sin duda alguna, la pieza necesaria para entender al escritor, a la generación, al momento histórico que vivió Chile y su cultura durante el Frente Popular».

Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda del año 1937, nunca fue quemada; Nicomedes la guardó como una fuente inagotable de inspiración para su literatura realista, social y proletaria. Y esa novela apareció ante nuestros ojos hace unas semanas. Este texto es, sin duda alguna, la pieza necesaria para entender al escritor, a la generación, al momento histórico que vivió Chile y su cultura durante el Frente Popular; el realismo social proletario encuentra en la novela una muestra increíble de un escrito que, pensado desde y para las clases populares, profundiza su pluma en la prosa poética. Nicomedes que venía trabajando la poesía en la inspiración del amor, decidió ilustrar en la novela el realismo brutal de su clase y claro, sus escritos fueron tomando la forma de una prosa poética que más lo acercaban a Pedro Prado que a su generación. No está de más decir que Prado también desarrolló su literatura en los mismos ponientes espacios de Santiago.

Y es que creemos que Jacobo Danke criticó justamente esa prosa poética de Nicomedes, la que llena de reiteraciones, de adjetivos, de profundas cíclicas metáforas, de alegorías constantes hacia una clase que, oprimida ancestralmente (ahora bajo la forma de proletariado), debía ser embellecida bajo cualquier parámetro y sobre cualquier narrativa. Larguísima novela de realismo social proletario que ilustra a niños, a hombres, a mujeres, a la cesantía, a la crisis en el norte, las marchas en la Alameda, la organización social, el olor a sobaco, el odio a los pacos, la nocturna prostitución, la cárcel con mierda, la injusticia histórica, la sangre del pueblo.

Y si el conventillo es la realidad urbana de La Sangre y la Esperanza y la pensión en Los Hombres obscuros, en esta nueva novela un nuevo espacio urbano aparece en el centro: el albergue. Habitación de la crisis, resguardo para la cesantía, el albergue aparece para ilustrar una ciudad empobrecida entre los dramas de un tiempo que Nicomedes parecía no haber trabajado. Porque Los Hombres Obscuros ocurre en el 37, La Sangre y la Esperanza se mueve entre el 10 y el 20; pero Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda se va al 27; momento de crisis, de disputas del poder, de instalación de un ambiente policial que hasta el día de hoy repercute. Cercana a La Llama (1939) de Lautaro Yankas, Nicomedes parecía estar solventando el ambiente para la discusión política, literaria, social y estética de toda la generación del 38, muchos años antes de lo que se pensaba.

Hoy nos encontramos estudiando la obra, leyéndola para delimitar nuestras propias capacidades de asombro, mientras a través de estas formas y medios, buscamos encontrar editoriales que quieran hacerse cargo de editar y publicar tamaño trabajo, tamaño encuentro, tamaña responsabilidad literaria e histórica.

Escuchamos y leemos.

Roberto González Loyola es presidente de la Fundación Nicomedes Guzmán.

Pensar el futuro desde el fin del mundo

El escritor Óscar Barrientos lleva más de cien días encerrado en su casa, junto a su familia, en el barrio croata de Punta Arenas, su ciudad natal. Una cuarentena voluntaria que le ha permitido, de todas formas, observar cómo la pandemia ha afectado a la capital de la región de Magallanes. Un lugar habituado al aislamiento y que luego de vivir intensamente el estallido social de octubre ahora lucha para sobrellevar una crisis sanitaria que estuvo dos veces a punto de colapsar la red de salud.

Por Diego Zúñiga

—A los magallánicos el aislamiento no nos resulta algo nuevo. No es una palabra ajena.

El que habla es el escritor Óscar Barrientos, por teléfono, desde Punta Arenas. Lleva encerrado en su casa junto a su pareja y sus dos gatas desde el 16 de marzo, un par de días después de que se conocieron en Chile los primeros casos de contagiados por el Covid-19 y donde la capital de la región de Magallanes fue una de los que registró, muy temprano, un caso positivo: un día después de que Barrientos comenzara una cuarentena voluntaria, se daba a conocer en Punta Arenas la noticia de un primer contagiado, un alumno de la Universidad de Magallanes, de 23 años, que trabajaba como guía turístico. A partir de ahí, la ciudad ha atravesado un vaivén de experiencias con la pandemia y que Barrientos considera que se podrían dividir en tres momentos:

—Lo primero fue el tema de los cruceros, cuando se dijo que no era prudente la entrada de cruceros y un montón de gente fue al Muelle Prat a evitar que desembarcaran los turistas. Lo segundo fue la noticia de que Punta Arenas, en un momento, a principios de mayo, se convirtió en la comuna de Chile con más tiempo en cuarentena. Yo creo que eso a todos nos puso un poco nerviosos, era difícil. Y el tercer momento importante fue cuando levantaron la cuarentena y empezó esta “nueva normalidad”. Ya llevamos un rato así, pero el rebrote sorpresivo de hace unas semanas volvió a complicar las cosas.

El rebrote del que habla Barrientos ocurrió en dos plantas pesqueras que estaban funcionando sin los resguardos sanitarios a comienzos de junio. Ambos lugares fueron clausurados por la autoridad sanitaria. Las cifras de la región, a comienzos de julio, muestran que son más de 1.500 los contagiados y que han fallecido 15 personas producto del Covid-19. Unos meses antes, a fines de abril, Ciper Chile publicaba un reportaje titulado: “La receta de Punta Arenas: dos veces ha estado al borde del colapso y su red de salud respondió”.

En ese momento, Punta Arenas era la ciudad que tenía el mayor nivel de contagio en el país. Por eso tuvieron que reaccionar rápido para evitar el colapso: aumentaron sus camas UCI, reorganizaron turnos y montaron un laboratorio para procesar exámenes de detección y así no tener que depender de los laboratorios de Santiago. —Ahora todo parece un poco más tranquilo, pero en realidad no hay ninguna certeza.

***

Óscar Barrientos Bradasic nació en marzo de 1974 en Punta Arenas, ciudad donde ha vivido la mayor parte de su vida. Es profesor de Literatura —hace clases en la Universidad de Magallanes— y ha publicado más de diez libros, entre novelas, cuentos y poesía: Trilogía de Puerto Peregrino (Cinosargo, 2015), Paganas patagonias (LOM, 2018) y Saratoga (Emecé, 2018) son algunos de sus últimos y celebrados títulos. Vive en el barrio croata y lleva más de cien días en cuarentena. Ahora sus alumnos de la universidad están en paro virtual.

Dice que le costó acostumbrarse a las clases remotas, pero que ya le había agarrado el ritmo. Más de cien días en cuarentena, repite.

—Salgo a comprar a los almacenes de aquí cerca, pero nada más. Un día tuve que ir al centro a hacer un trámite y me impresionó ver que había una nueva cotidianidad, y que las personas la asumieron muy rápido.

—¿Y cómo ha afectado todo esto a tu proceso de escritura? ¿Has podido escribir? ¿Has podido leer?

—Es cierto que hay un tiempo y espacio real para la escritura. Pero no es un estado contemplativo, onda torre de marfil, no, nada de eso. Cuando uno se informa, cuando ve y lee noticias, es tanta la crudeza de lo que está pasando, es tan apoteósico y terrible, que es imposible concentrarse. Estamos cotidianizando el apocalipsis… el dolor, la muerte… inevitablemente, todo eso creo que va a atravesar lo que estoy escribiendo, que son unos cuentos infantiles. También ha estado revisando y corrigiendo algunos textos que escribió hace un tiempo. Y no ha dejado de pensar en un cuento de Edgar Allan Poe: La máscara de la muerte roja. Es un cuento que empieza así: “La ‘Muerte Roja’ había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello: el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora…”.

—He pensado mucho en ese cuento a propósito de cierta torpeza de nuestros gobernantes, que es una torpeza que no viene de ahora, sino que está atravesada por el estallido de octubre. En el cuento hay un deseo de renegar de la muerte y finalmente la muerte ingresa igual… Me da la sensación de que la muerte, la peste, refleja el juicio de la historia que quieren evadir algunos de nuestros gobernantes.

—Ahora que haces mención al estallido de octubre… ¿Pareciera que es inevitable leer toda esta pandemia sin pensar en lo que ocurrió en el país después de ese 18 de octubre, no?

—Hay un proceso que se repite en muchos lados de Chile: ¿te has fijado que el eje de la discusión política no ha pasado por el Congreso, sino que ha transitado entre el Poder Ejecutivo y las municipalidades? La línea de fuego principal han sido las alcaldías, que tienen la mayor capacidad de decisiones de cosas muy perentorias, y eso te habla de cierta lentitud procedimental de las leyes o cierta distancia entre las leyes y la realidad… ¿Te has fijado que desde octubre que los alcaldes han aparecido contraviniendo el poder central? Son gestos que me parecen importantes.

Creo que eso va a ser una reflexión que vamos a tener que hacer cuando pase el tiempo y pensemos en todo lo que ha ocurrido.

—¿Y cómo se vivió el estallido social en Punta Arenas?

—Tuvo una enorme presencia, un gran calado. Manifestaciones grandes, multitudinarias… Lo que pasa es que Magallanes es una zona históricamente de huelgas obreras, con una tradición sindical muy fuerte. Piensa que la primera protesta contra Pinochet, fuera de Santiago, ocurrió aquí, el famoso “Puntarenazo”. Hay que recordar, además, que Magallanes no es una zona piñerista, y si a eso le sumamos el centralismo como un factor más de los abusos contra los que se ha salido a protestar desde octubre, entonces tienes una ciudad donde se vive con mucha fuerza el descontento.

***

—Contabas que en estos casi cuatro meses de cuarentena has ido dos veces al centro de Punta Arenas. ¿Cómo se ha comportado la población con respecto a las cuarentenas y al distanciamiento social?

—Tengo la sensación de que en un primer momento la gente tuvo un cierto temor y se ocultó bastante, se guardó. Después, la gente empezó a decir: ya, no es para tanto, y comenzaron a salir. Me inquieta mucho cuando veo en redes sociales personas en los bares, en la calle. De todas formas, la ciudad ha funcionado bien. Aunque el tema del abastecimiento es algo que siempre está rondando.

—¿En qué sentido?

—Ese es un tema: en un momento dado, si hay una crisis general, las cosas no van a llegar. Lo hemos vivido. Es una espada de Damocles en las regiones extremas y que ninguna autoridad puede pasar de largo. Hasta ahora hemos resistido bien, pero no es algo que podamos olvidar.

—Decías que para los magallánicos el aislamiento no es algo nuevo. ¿De alguna forma eso ha determinado la manera en que han afrontado esta pandemia?

—Creo que vivir en uno de los extremos del país es algo que determina tu forma de ser, de relacionarte con el mundo. Modela el temple de sus habitantes. Entonces la palabra aislamiento es algo con lo que siempre hemos convivido. Lo curioso, ahora, es que la cuarentena es una legitimación de ese aislamiento, y entonces surgen otros problemas que siempre han estado ahí: el vivir tan lejos del centro metropolitano siempre ha hecho que todo sea más difícil, muchísimo más desigual, y eso ha quedado en evidencia con la pandemia.

—¿Cómo se piensa el futuro desde el fin del mundo?

—Hay dos factores que para mí son medulares y que no pueden pensarse por separado: el estallido social y la pandemia. Ahí están y seguirán estando ahí porque están cambiando nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Son los pilares constitutivos de una nueva sensibilidad —escritural, artística, estética— y no se pueden evadir, están a la vista. El estallido social remeció las estructuras del país como no había ocurrido hacía muchísimos años. Los abusos del mercado y de los gobiernos que fueron serviles a las políticas de mercado: las Isapres, las jubilaciones, las colusiones de las empresas… Todo eso está puesto en entredicho, y para mi generación, para los que fuimos jóvenes en los 90, todo esto me parece que ha sido una experiencia refrescante desde lo emocional, ver que se está moviendo el país…

—¿Y la pandemia, cómo funcionaría en este entramado?

—Creo que la pandemia nos obligó a entender que lo apoteósico no es algo que está en una distopía orwelliana o en una distopía de H. G. Wells, sino que es algo que está ahí, cuando voy a comprar al almacén de la esquina. La muerte como un fantasma acechante que nos interpela a cada rato. Me imagino que la literatura va a dar cuenta de todo esto, que se escribirá y reescribirá la historia de nuestro paso por estos días.

—¿Probablemente vengan muchos textos autobiográficos, no?

—Tal vez. Lo que pasa es que los bombazos están súper cerca. Hay amigos enfermos, gente que uno conoce. Nadie está a salvo. Pero creo que todavía estamos muy perplejos, medio noqueados, entonces no ha llegado el momento de la lucidez ni la interpretación de todo lo que hemos vivido en estos meses.

Efraín Barquero: “Mi seudónimo está relacionado con la muerte”

Su nombre era Sergio Barahona. Fallecido el pasado 29 de junio, a los 89 años, el Premio Nacional de Literatura 2008 cuenta en esta conversación hasta ahora inédita, ocurrida en 2017, que el mismo día que firmó su primer libro asistió a la muerte de su padre. También se refiere al exilio, a su regreso a Chile después de haber vivido más de 25 años en Francia, a la dimensión social y religiosa de su poesía y a las nuevas generaciones.

Por Javier García Bustos

Su libro La compañera fue una suerte de hit desde su aparición a mediados de los años 50. Incluso tuvo una edición popular por editorial Nascimento. “La he tomado de entre los rostros pobres/ con su pureza de madera sin pintar”, señalan algunos versos de Efraín Barquero que se reproducen una y otra vez en las mejores antologías de poesía chilena y latinoamericana.

“Pero dejó de existir esa compañía tan profunda”, dijo el poeta en 2017. Un año antes, en 2016, había fallecido su compañera y esposa Elena Cisternas Franulic: la compañera. Se habían conocido en la década del 50 y formaron una familia con tres hijos.

“Para mí fue un golpe fuerte, porque ella me acompañó por todas partes del mundo. Era la compañera, la amiga, la madre, la hermana, tenía todos los papeles de la mujer. Además, era una persona muy entendida en pintura, música y luego en poesía. A veces me hacía unas críticas demoledoras”, señaló Efraín Barquero en un diálogo entablado en su departamento ubicado en calle Antonio Varas, en Providencia, Santiago, donde el pasado 29 de junio falleció, a los 89 años, a causa de una enfermedad pulmonar crónica.

Por esos días y hasta su muerte, el poeta estaba acompañado de una empleada y sufría además las secuelas de una miastenia, una enfermedad neuromuscular que se le notaba en la frecuencia y la manera en que con los dedos de una mano no dejaba de golpear la mesa, como marcando el ritmo. En aquella visita de hace tres años, quien nació en 1931, en Piedra Blanca (Teno, Curicó), con el nombre de Sergio Efraín Barahona Jofré, habló de sus orígenes y del grupo que integró: la generación literaria del 50. También se refirió a su seudónimo: Efraín Barquero, con el que recibió varios reconocimientos, como el Premio de la Academia Chilena de la Lengua en 1993, el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 1999 y el Premio Nacional de Literatura en 2008. La primera vez que fue candidato al Premio Nacional fue cuando lo obtuvo Humberto Díaz-Casanueva, en 1971.