¿Por qué las plataformas de streaming insisten en hacer películas sobre períodos históricos conflictivos evitando, paradójicamente, el conflicto? ¿Será porque esto permite crear productos fácilmente digeribles por todo el mundo? Hoy por hoy, la cultura pareciera ser una suerte de recocido del pasado. El problema es que, en ese proceso, se pierde un poco el sabor.

Por Miguel Ángel Gutiérrez | Ilustración: Fabián Rivas

Se lee como una premisa distópica: imaginemos un mundo donde todo el tiempo hay música sonando, pero esa música es siempre la misma. Algo así pasa en cada café al que voy, parecieran poner la misma lista de reproducción donde suena un pop suave, por momentos bossanoveado, en el que siempre canta una mujer de voz amable, nunca muy grave ni aguda. Lo curioso es que las canciones son todas versiones de canciones antiguas, covers edulcorados de bandas rockeras de antaño cuyas melodías son fácilmente reconocibles. Quizás, si la tendencia sigue, no tardaremos en ser testigos de discografías completas pasadas por el cedazo de esta específica corriente de reversiones.

¿Por qué pasa esto? Porque hay música con cualidades disruptivas y es posible que la multitud no las acoja con placer, y entonces se eliminan aquellos elementos que pueden no gustarle a todo el mundo: una voz particular, una guitarra estridente, un solo de batería. El producto es, entonces, una música en teoría ideal para un café, hecha para acompañar, para ser ruido de fondo, para, en definitiva, cumplir el objetivo de no molestar a nadie.

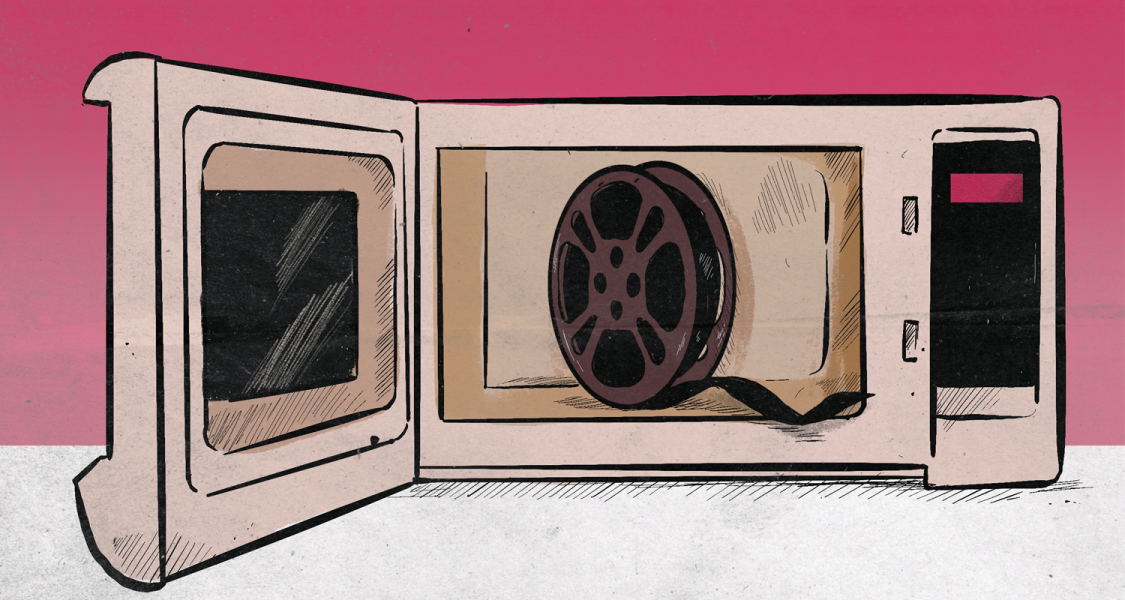

Ojalá esta operación fuese jurisdicción exclusiva de la música, pero no. Pasa en la literatura, el cine y otras artes. El recientemente fallecido Fredric Jameson señalaba, a propósito de lo anterior, que nuestra sociedad está “vacía de toda historicidad” y, por lo tanto, dice Mark Fisher parafraseándolo, no solo el pasado está en todos lados, sino que simultáneamente el sentido histórico se desvanece, produciendo una época en la que esta sociedad vacía de historicidad “es al mismo tiempo incapaz de presentar algo que no sea una versión recalentada del pasado”. La cultura pareciera convertirse en un microondas donde entra el pasado, es recalentado y, como sabemos, pierde un poco el sabor, ya que solo así podría ser consumido por todo el mundo. El pasado parece repetirse y la nostalgia comienza a erigirse como el afecto de moda.

Entonces los remakes y las sagas interminables dominan la cartelera, en una tendencia que —da la impresión— aún tiene años de vida. Al mismo tiempo, nuestra época parece tener la capacidad inédita de estar contándose a sí misma, lo que provoca, por ejemplo, que existan muchas producciones audiovisuales de gran escala (y, por lo tanto, destinadas a un gran público) sobre fenómenos políticos ocurridos hace un par de años.

Esta operación de recalentamiento del pasado se ha vuelto también evidente respecto de la historia. Por ejemplo, en el último lustro, las plataformas de streaming no se han cansado de financiar y exhibir producciones que representan períodos históricos, sociales y políticos de nuestro continente. En Chile, específicamente, podemos nombrar sin esfuerzo un puñado de películas recientes que aspiran a realizar una ficción histórica de la dictadura: Araña (2019), Matar a Pinochet (2020), Pacto de fuga (2020), Tengo miedo torero (2020), La mirada incendiada (2021) y El conde (2023). Las series no se quedan atrás, como la reciente Vencer o morir (2024). El denominador común de estas producciones no es solo su elevado financiamiento, sino que cada una pretende reescribir el período dictatorial, algo que, si bien es inevitable para ficciones que buscan representar una época, en estos casos se hace de manera similar. Siguiendo lo dicho por Jameson, la versión de la dictadura que nos ofrecen es una recalentada, no nos entregan nada nuevo ni nos instan a discutir la época, sino todo lo contrario: eliminan los matices políticos y sociales para que el espectáculo funcione.

Es paradójico que, al hacer esto, el cine esté justamente adscribiendo a la teoría del conflicto central, es decir, aquella que tiene una estructura aristotélica: inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Es vital para el espectáculo que estas producciones logren enganchar con su público, que tengan acción e historias de amor, que cumplan con los requisitos del molde que funciona y vende hace siglos. Raúl Ruiz decía en su Poética del cine (1995) que este esquema narrativo atenta contra aquellas escenas que no tienen como objetivo hacer perdurar el conflicto. Es decir, estas películas no admiten sucesos aleatorios ni personajes laterales porque eso sería, de cierta forma, hacerlo mal. El conflicto central genera “ficciones deportivas”, dice Ruiz, películas que “conducen lo más a menudo a una forma de vacío ontológico”.

Aquel vacío ontológico al que alude el cineasta se vuelve así pariente próximo de la nula historicidad de Jameson. Ni la vida ni la historia se rigen, por supuesto, bajo el conflicto central, ni hablar de fenómenos políticos con tantos matices y capas como la dictadura. Habría que hacerse la pregunta: ¿por qué las plataformas de streaming insisten en hacer películas sobre períodos históricos conflictivos? ¿Porque venden? A mí parecer, el objetivo está en otro lado, en la reescritura de la historia y la transmisión de la memoria, en la constante espectacularización del conflicto para ser fácilmente masticado. Pareciera imposible que alguna de estas películas aloje una escena de discusión política como las presentes en La batalla de Chile (1975), de Patricio Guzmán, o en ficciones como Esperando a Godoy (1973-2023), de Cristián Sánchez, Rodrigo González y Sergio Navarro, o El realismo socialista (1973-2023), del mismo Ruiz, porque aburrirían (esa es la excusa), pero sobre todo porque es útil eliminar este elemento del recorte que se hace de la época. El razonamiento es que si no se muestra ese tipo de discusiones políticas ocurridas en calles, asambleas y cenas, entonces no existen, y de esta forma va a ser mucha la gente, sobre todo de generaciones recientes, que pensará cosas como, por ejemplo, que “a la dictadura se la derrotó con un lápiz y un papel”, tal como podríamos deducir luego de ver No (2012), de Pablo Larraín.

La tesis de la reconciliación es la que parece estar detrás de todo esto, la necesidad “de dejar atrás el pasado para construir el futuro” que tanto gustan de repetir los congresistas de derecha, de insistir en que hubo “bandos” que “pelearon” y “cometieron excesos”, negando de pasada la responsabilidad estatal. Todas estas ficciones se asumen desde una neutralidad inexistente antes y ahora, como si se pudiese ser Suiza en medio de la Alemania nazi y ver desde arriba, como espectadores, lo que pasa a alrededor.