De joven salía a cazar por la selva del Amazonas con su arco y flecha buscando venados, tapires y chacharos. Hoy sigue saliendo de excursión —con su cuaderno y lápiz— para que la flora y la fauna inspiren sus dibujos. En los 90, el yanomami Sheroanawe Hakihiiwe se convirtió en artista y ahora su obra se exhibe en centros del arte mundial como la Bienal de Venecia, el Museo de Arte Reina Sofía y el MoMA de Nueva York. Por primera vez en Chile, el Museo de Arte Contemporáneo presenta su trabajo en la exposición Thapiri / Sueño, hasta el 20 de julio.

Por Denisse Espinoza A.

En 1976, el videoartista chileno Juan Downey decidió irse a vivir una temporada con los yanomamis del Amazonas venezolano. Allí se dedicó a meditar, dibujar y aprender la cosmología de esa comunidad indígena, a la que luego inmortalizó en su reconocido Video Trans Américas. Por esa misma época, en otro lugar de la selva, un niño yanomami de cinco años aprendía a cazar y pescar de la mano de su padre. Su nombre es Sheroanawe, que proviene de Sheroana, su lugar de nacimiento, y su apellido Hakihiiwe, como el lugar donde nacieron sus abuelos. Cuando tenía ocho años, Sheroanawe se mudó con su familia a Platanal, en Alto Orinoco, para entrar a una escuela donde los misioneros le enseñaron a leer, escribir y sumar. Con el tiempo, el joven yanomami, al igual que Juan Downey, se convertiría en artista y utilizaría el dibujo y la pintura para plasmar sus intrincados conocimientos de la selva y la cosmovisión de la cultura yanomami. Pero hasta el día de hoy, Sheroanawe no sabe quién es Juan Downey ni conoce su importante cuerpo de trabajo basado en su experiencia de vida en la selva. Tampoco sabe que parte del experimento del chileno fue pasarles la cámara a los indígenas para que ellos lo grabaran a él y así dejaran de pensar que aquello era un arma. Las imágenes siguen siendo un tema delicado en el mundo yanomami.

“Muchas personas, antropólogos algunos, llegaban a la comunidad y a cambio de anzuelos u otras cosas tomaban fotos, muchas veces sin permiso. En ese tiempo no todos hablaban español como para decir que no se podían tomar fotos. Mi abuelo me contaba que cuando se tomaban fotos con flash, la luz asustaba al espíritu dentro del cuerpo, el espíritu se iba con el susto y la persona podía morir. También es doloroso ver las fotos cuando esa persona ha muerto, no es bueno”, explica Sheroanawe.

Aunque la cosmovisión yanomami sigue alejada de las costumbres occidentales, Sheroanawe Hakihiiwe ha debido transar y adaptarse desde que decidió convertirse en artista y llevar la visión de su pueblo más allá de las fronteras del Amazonas. Fue en 1992 que comenzó seriamente en el dibujo tras aprender a elaborar papel artesanal con fibras nativas como el shiki o la abaca, bajo la tutela de la artista mexicana Laura Anderson Barbata. “Yo les enseño a hacer papel reciclado y ustedes me enseñan a tejer chinchorro, nos dijo, y así lo hicimos. Ella vino unas tres veces a la comunidad y luego nos quedamos con todo el taller, y yo en particular seguí trabajando y comencé a hacer mis dibujos”, cuenta el artista.

Sheroanawe, además, inició y lideró el proyecto Yanomami Owë Mamotima (El arte yanomami de hacer papel), que lo llevó a realizar junto a Laura el libro Shapono (2000), que recibió el premio al Mejor Libro del Año otorgado por el Centro Nacional del Libro de Venezuela. Así, comenzó a viajar para hacer talleres y mostrar sus dibujos, primero a Caracas y luego fuera del país desde que en 2004 conoció a Luis Romero, director de ABRA Caracas, la galería que maneja su obra y que lo ha llevado a recorrer el mundo. En 2010 hizo su primera muestra individual en la galería Oficina #1 de Caracas y dos años después ganó el Primer premio de la Bienal Internacional de Artes Indígenas Contemporáneas de Conaculta, en México. Así, de manera improbable, un yanomami que hasta entonces nunca había visto una exposición de arte en su vida tiene ahora sus trabajos en las mejores colecciones del mundo, como el MoMA de Nueva York, el Museo Reina Sofía, la Fundación Cartier de París o el Museo de Arte de Lima, y ha sido invitado a exponer en la Bienal de Venecia, la Bienal de Sidney, la Trienal de Milán y el Museo de Arte de Sao Paulo, entre otros espacios.

Ahora, por primera vez, expone su trabajo en Chile, en el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal, en la muestra titulada Thapiri / Sueño, abierta hasta el 20 de julio. Unos días antes, Sheroanawe recorre la muestra que reúne 45 de sus obras —entre dibujos, pinturas y un video-animación titulado Mahariha shapori ahekuramou / En sueños el chamán está cantando, que se exhibe por primera vez fuera de su país— y explica la importancia que los yanomami le dan a los sueños. También cuenta lo que soñó la noche anterior y, aunque sonríe, se nota preocupado.

“Soñé que éramos unos niños y estábamos robando fruta, entonces apareció un cura y me dio un golpe en la cara, pero el golpe me lo di yo mismo”, dice Sheroanawe mostrando un rasguño cerca de la boca. “Llamé a mi señora y le conté este sueño, porque puede significar que alguien de nuestra comunidad se va a enfermar, así que ella va a estar pendiente de lo que pase”, explica. Sheroanawe cuenta además que está preparándose para convertirse en chamán, que le faltan solo dos cursos para graduarse. Es por eso que sus sueños cobrarán aún más importancia.

Los sueños en el mundo yanomami trascienden la esfera personal para convertirse en experiencias vívidas y significativas que conectan a los individuos con el mundo espiritual y el tejido social de la comunidad. Se cree que durante el sueño, el alma o “imagen vital” se desprende del cuerpo y viaja a otros reinos, interactuando con espíritus de la naturaleza, ancestros y otras entidades. “Los sueños de los chamanes yanomamis no se reducen al ejercicio de una fantasía mística exótica ni tampoco a un acertijo de deseos encriptados”, apunta el antropólogo francés Bruce Albert, que ha escrito sobre la obra de Sheroanawe. “Al revés, para los yanomami, se trata de un verdadero modo de conocimiento y de investigación metafísica”.

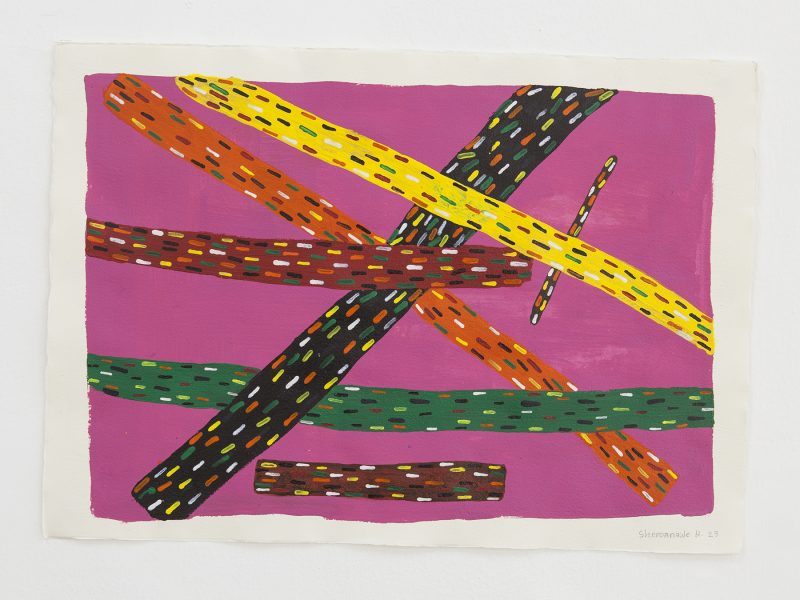

En la muestra del MAC se puede apreciar cómo Sheroanawe Hakihiiwe vuelca sus visiones oníricas al papel, convirtiéndolas en un umbral donde los mundos convergen y se comunican. Cada trazo de su obra funciona como una huella sensible de sus experiencias nocturnas, donde el acto de dibujar se transforma en una traducción visceral que entrelaza tradición ancestral, percepción individual y cosmología yanomami, todo ello arraigado en su vida en la selva. Sus obras son abstracciones con colores vibrantes y trazos delicados de la naturaleza que lo rodea y de los sueños que tiene sobre ella: se cruzan los árboles, los espíritus de la guacamaya, los loros, las flores amarillas y las orugas, los escarabajos, los atardeceres, saltamontes y los animales que viven bajo el agua; pero también los vestidos, tocados y plumas que suelen adornar sus vestuarios yanomamis; los mismos que él se vuelve a poner cuando regresa a su comunidad en Platanal y se despoja de las ropas occidentales.

“Aunque estoy lejos, pues hace ya más de un mes que estoy viajando, yo sigo conectado con mi comunidad a través de los sueños. A veces los sueños son buenos, pero cuando sueñas con que estás en una fiesta y estás comiendo un asado y empiezan los gritos y las peleas, eso no es bueno. Cuando vas caminando y sueñas, por ejemplo, que te muerde un perro, no es bueno”, dice el artista. “Por eso yo siempre antes de dormir, me golpeó aquí (hace un gesto de golpearse suavemente con una mano cada hombro) y luego acá (se golpea el pecho) y luego aquí (se golpea las rodillas y piernas), así rápidamente, varias veces, y eso me protege”, agrega.

Habituado, como muchos amazónicos, a transitar entre culturas y a superar fronteras geográficas y simbólicas, Sheroanawe Hakihiiwe encarna la tradición yanomami del viaje, el wayumi. Esta práctica ancestral no solo facilita la construcción de lazos con comunidades vecinas, familiares y el entorno natural, sino que también propicia un estado de apertura y autodescubrimiento. Para Sheroanawe, el viaje es tanto una experiencia personal como profesional, que nutre sus relaciones con individuos y colectivos diversos y distantes. Salir y entrar a su comunidad demora unos seis días en embarcación y otros cuantos por tierra hasta llegar a las ciudades mejor conectadas. Entre comunidades del Amazonas también son varios días de viaje caminando, que el artista realiza cada tres o cuatro meses cuando va de visita a ver a los parientes que le quedan en su natal Sheroana.

¿Cómo es hoy la vida en la comunidad en comparación a cuando eras niño?

—Ha cambiado mucho. Donde yo vivo en Platanal es muy distinto, ya no hay vida de comunidad, ya no hay Shapono (vivienda colectiva yanomami), donde antes todos compartían. Lo que uno cazaba o pescaba era para todos y lo compartíamos en el Shapono. Ahora eso no existe y cada uno tiene su casa, que también son de otros materiales, y pasamos mucho calor. Todos estos cambios son por los políticos que entraron y cortaron esa cadena. Ahora también hay muchos militares, está lleno. Por eso yo aún viajo a ver a mis tíos en Sheroana, porque allá siguen habiendo Shapono, fiestas, juegos y tradiciones yanomamis.

Sheroanawe se casó a los 16 años, no pudo seguir en la escuela y debió dedicarse a la cacería y la pesca hasta que conoció el arte. Tiene tres hijos, de 13, 6 y 3 años. La mayor quiere estudiar y salir de la comunidad. “Ella me habla de que quiere estudiar, quiere aprender otras cosas y vivir en Puerto Ayacucho. Yo creo que eso es bueno. Yo he salido y es bueno ver otras cosas, ver diferentes países también. Creo que también es bueno para defender a la comunidad, nosotros no tenemos profesionales, no hay médicos ni enfermeros graduados, en cambio otros pueblos, como los yekuana o los arahuaco, están más avanzados”, cuenta el artista.

En 2019, Sheroanawe recibió el XII Premio illy SustainArt de la feria ARCOmadrid, en reconocimiento a una obra que acerca al entorno e imaginario de la etnia yanomami en el Alto Orinoco venezolano. En esa ocasión, su galerista Luis Romero dijo que este “no es solo un reconocimiento a su trabajo, sino que implica otros aspectos económicos que van relacionados con él”. Y agregó: “Uno de los proyectos que Sheroanawe tiene pendiente es conseguir 200 mosquiteros para protegerse del paludismo, una enfermedad que los está diezmando, y gracias a este premio es posible hacer esto”.

¿Sientes que tu trabajo artístico ayuda también a tu comunidad?

—Sí, yo siempre ayudo a mi familia, a mi comunidad, llevando mostacillas para que hagan collares, pero también medicamentos, porque en este momento ya no hay ambulatorios ni médicos, no hay nada. Hay personas que hace 20 años no van al médico. También a todas partes donde voy hablo sobre mi comunidad, mantengo mi cultura, quiero que se conozca. Hago charlas y voy hablando de mi cultura en Sao Paulo, en Chicago, en Puerto Rico, en Madrid. También he conocido a otros artistas indígenas y eso ha sido muy bueno. También voy mirando, mirando todo y tomo fotos para mostrarle a mi comunidad cómo son las cosas en otros lugares, pero hay algunas personas que no me creen, que me dicen mentiroso. Pero yo sigo tranquilo, trabajando, haciendo mi arte, siempre pensando en eso, no en la política ni en los conflictos.