“Se necesitan cambios políticos y económicos en distintas escalas, que van desde las comunidades hasta la sociedad mundial. Los beneficios no serán directos ni inmediatos, por lo que la capacidad de gobernarnos con una mirada de largo plazo y con una perspectiva solidaria es fundamental […]

Seguir leyendoHecho en Chile: Vacunas con sello local

Cuenta la historia que Chile alguna vez produjo sus propias vacunas. Que personajes como José Miguel Carrera y José Manuel Balmaceda estuvieron involucrados en promover tanto campañas para inocular a la población como una institucionalidad vacunal en Chile, la que se abandonó tras la dictadura. Sin embargo, después de 20 años, esta historia contará con un nuevo capítulo, esta vez protagonizado por la Universidad de Chile y su nuevo Centro de Biotecnología y Producción de Vacunas.

Por Sofía Brinck

Corría noviembre de 1878 cuando un telegrama viajaba de forma urgente desde San Felipe a Santiago. “La viruela cunde. Principia a desarrollarse fuera de Salamanca. La vacuna que se tiene es malísima, no produce efecto. Pido a la sociedad respectiva buen fluido”. La situación era delicada y las preocupaciones del señor Tomás Echeverría, remitente de la misiva, tenían sustento. Con una altísima tasa de contagio y mortalidad, la viruela era uno de los principales problemas de salud pública de la época. Controlar los brotes era una tarea gigantesca, y tal como lo evidencia el telegrama, contar con una vacuna no era suficiente.

Para ese entonces, las vacunas eran conocidas en Chile y en la región, precisamente debido a la viruela. La primera vacuna de Sudamérica, extraída de vacas que sufrían viruela animal y transportada en personas inyectadas con el suero, había llegado por barco a Montevideo en 1805 y de ahí fue distribuida a Argentina, Chile y Perú. Tres años más tarde, se fundaba en Chile la Junta Central de la Vacuna, en Santiago, encargada de coordinar las juntas departamentales que ofrecían un servicio gratuito de inoculación. El tema era de tal importancia que entró en la agenda de gobierno de José Miguel Carrera, quien lideró una de las campañas de inmunización en el período de la Patria Vieja, en 1812. Sin embargo, el proceso fue difícil. Gran parte de la población rechazaba las vacunas, ya que se creía que causaban viruela en personas sanas en lugar de prevenirla.

La Junta fue modificada varias veces en décadas posteriores, procesos en los que estuvieron involucrados Diego Portales, en 1830, y Domingo Santa María, en 1883. Cuatro años después, en el gobierno de José Manuel Balmaceda, Chile inauguraba el Instituto de Vacuna Animal Julio Besnard (IVA-JB), que tuvo como primera misión producir la vacuna antirrábica para uso animal y el suero antivariólico.

Para Cecilia Ibarra, una de las coautoras del estudio e investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile, la producción nacional de vacunas fue parte de una política de Estado que incentivó el intercambio internacional de conocimientos en ciencia y tecnología, estimuló la formación de científicos e incluso fue especialmente importante en contextos de emergencias naturales. “Chile ha tenido experiencias de desastres como terremotos y aluviones, donde contar con un stock por razones de seguridad ha salvado vidas”, recuerda Ibarra. “El stock de sueros se usó completo tras el terremoto de 1939, debiendo recurrir a la ayuda de Argentina, que envió suero antigangrenoso. Esto fue repuesto con una devolución en suero antidiftérico producido por el Instituto Bacteriológico”.

La larga historia de avances tecnológicos y médicos en vacunas llegaría a su fin con el retorno a la democracia. A partir de 1970, se dejaron de introducir nuevas vacunas al stock nacional y, más tarde, la Constitución de 1980 relegaría al Estado a un rol subsidiario que, según la investigación de Ibarra y Parada, provocó “un desplome en la fabricación estatal de medicamentos”. Se siguieron fabricando vacunas, pero no hubo inversión en tecnologías, equipamiento e innovación, lo que condenó la producción casi a la obsolescencia. El área de producción del ISP fue cerrada en 2002, aunque quedó stock que se siguió envasando hasta 2004. Así, un año más tarde, se terminaría la larga historia de avances científicos y desarrollo tecnológico que había comenzado casi dos siglos atrás.

A juicio de Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología, los gobiernos de la época dejaron morir al sistema de producción de vacunas. En el programa radial Palabra Pública, el profesor aseguró que “la decisión de contar con una renovación y modernizar todo el sistema se debería haber tomado antes. Se pensó que ese era un tema que podían resolver los laboratorios internacionales y que Chile no era competitivo, con una visión absolutamente de mercado que hoy estamos pagando”.

Una demanda astronómica

Desde la década del 2000, el stock de vacunas en Chile se ha basado en importaciones de laboratorios extranjeros. Una historia que podría haber continuado sin demasiados sobresaltos si no hubiese sido por la pandemia del SARS-Cov-2 a fines de 2019 y el posterior desarrollo de vacunas como principal tratamiento preventivo.

El acceso y distribución de las vacunas ha sido uno de los principales desafíos a nivel mundial en la lucha contra el virus. Los países de mayores recursos han acaparado grandes cantidades, lo que se ha traducido en una desigualdad abismal en las tasas de inoculación: 79% de las vacunas han sido usadas en países de ingresos altos y medio-altos, mientras que solo un 0.5% de las dosis ha llegado a naciones de menores ingresos, de acuerdo a cifras de la Universidad de Oxford.

Para el Dr. Olivier Wouters, académico de la Escuela de Política Sanitaria de la London School of Economics and Political Science, el principal problema es cómo ampliar la producción de vacunas para poder satisfacer la constante demanda internacional. Una solución, dice, sería incentivar la producción nacional de vacunas en países que hasta ahora no contaban con industria propia. “Probablemente es muy tarde para esta pandemia, pero va a haber nuevas pandemias en el futuro”, reflexiona. “Y deberíamos tomar cartas en el asunto antes de que eso pase, o incluso si descubrimos que el covid-19 es algo que llegó para quedarse y que tenemos que vivir con el virus”.

En este contexto, diversos países que hasta ahora habían dependido de importaciones han decidido ingresar a la producción de vacunas, ya sea de manera independiente o de la mano de empresas extranjeras. Argentina, por ejemplo, produce en sus laboratorios el principio activo de la vacuna Oxford-AstraZeneca, el que luego es enviado a México para ser envasado y distribuido como vacuna. A esto se suma el anuncio, en febrero de este año, del laboratorio privado argentino Richmond, que firmó un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para producir en el país la vacuna Sputnik V.

Sin embargo, Wouters también llama a la cautela. “Esto es especulación, pero no parece económicamente eficiente tener a 190 países produciendo vacunas. Los precios podrían subir, ya que las producciones en lugares como Chile pueden resultar más caras que las importaciones. También hay que tener en cuenta que la situación actual es única. No siempre existe una demanda constante y urgente de vacunas a nivel mundial”, advierte. Una opción por explorar, a su juicio, sería desarrollar instancias de cooperación internacional a través de organismos multilaterales que permitan aunar esfuerzos de países que tal vez individualmente no lograrían desarrollar sistemas de producción propios.

Nuevas vacunas para Chile

A pesar de que la pandemia ha sido el escenario perfecto para ejemplificar la necesidad de contar con una producción nacional de vacunas, los intentos por retomar esta tradición en Chile datan de antes de la llegada del covid-19. Según Flavio Salazar, cerca de 2015 se le presentó a la Corfo un proyecto para recuperar la capacidad de producción de vacunas, que tenía por sede tentativa los terrenos de la Universidad de Chile en Laguna Carén. Si bien la idea no prosperó en su momento, seis años más tarde ya está en camino a convertirse en realidad.

El 9 de septiembre, la universidad, en alianza con la farmacéutica italiana ReiThera, anunció la construcción del Centro de Biotecnología y Producción de Vacunas en el Parque Carén, hito que culmina con años de esfuerzo, negociaciones y estudios. Este nuevo espacio tendrá una superficie de 7 mil metros cuadrados y constará de una planta multipropósito con capacidad para producir 100 millones de dosis anuales de hasta cinco productos biofarmacéuticos distintos. El primero será una vacuna contra el covid-19 elaborada con la fórmula de ReiThera, que se encuentra en Fase II de investigación en Europa y que ha demostrado una respuesta inmune en el 99% de las personas inoculadas.

“La primera meta será satisfacer la demanda por vacunas de covid-19 a nivel nacional e incluso regional, pero el proyecto no se agota ahí: el plan también implica, a más largo plazo, dar la posibilidad a otras universidades del país de escalar sus investigaciones a fases clínicas, que es el paso donde la mayor parte de los proyectos se estancan por no existir infraestructura adecuada para continuar con los experimentos. Queremos convertirnos en un apoyo para las instituciones de educación superior, donde puedan encontrar el espacio y herramientas para hacer lotes clínicos y producción industrial de sus investigaciones”, explica el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Para poder ofrecer ese apoyo a otras universidades es necesario desarrollar conocimientos y tecnologías que Chile no tiene en estos momentos, los mismos que se perdieron tras el cierre de la producción de vacunas en el ISP. Y esa es otra de las piedras angulares de la iniciativa, ya que la U. de Chile no será solo un centro de distribución o venta de los productos, sino que se espera una completa colaboración con la farmacéutica italiana en todas las etapas del proceso, desde el desarrollo de ideas hasta la producción.

La alianza con ReiThera marca una diferencia con la institucionalidad original de producción de vacunas en Chile, ya que el proyecto se erige sobre una alianza público-privada —el laboratorio italiano era una compañía privada, pero durante la pandemia el Estado italiano compró un 27% de sus acciones—. Para el rector Vivaldi, esto representa un nuevo modelo de funcionamiento para la ciencia en Chile, “donde tanto el Estado como la empresa invertirán en una infraestructura que impulsará el desarrollo del país, contando a la vez con el apoyo de asociados internacionales que permitan hacer transferencia de conocimientos”, explica. Precisamente, para poder afianzar las relaciones con los nuevos socios, a fines de septiembre una comitiva de académicos acompañó al rector a Italia para conocer la planta productora de vacunas con sede en Roma, cuya estructura es similar a la que tendrá el centro de la Universidad de Chile.

Sin embargo, esta no ha sido la única iniciativa anunciada en Chile. En agosto, el laboratorio chino Sinovac, en alianza con la Pontificia Universidad Católica (PUC) y la Universidad de Antofagasta, anunció que instalará una planta de manufactura de vacunas en Santiago y un centro de I+D en Antofagasta. La diferencia con el proyecto de la Casa de Bello es que en la planta de Sinovac se llenarán y terminarán las vacunas; el resto del proceso se continuará realizando en otros países. Para Salazar, la iniciativa de Sinovac no es contradictoria con la de la U. Chile, pero no es suficiente. “En el fondo, esto igual nos va a hacer depender internacionalmente de otros. Pero sí nos ayuda, nos pone en el mapa, fomenta la investigación y el desarrollo. Nuestro proyecto, que también incluye a la PUC y a otras instituciones, va más profundo, va a intentar recuperar las capacidades del país en el diseño y producción; en todo el espectro que se necesita para generar vacunas”, declaró en el programa Palabra Pública.

Aparte de los avances tecnológicos y las posibilidades científicas que este hito representa, para Cecilia Ibarra hay un tema de fondo que tiene que ver con la responsabilidad estatal en temas de salud pública. “El Estado tiene un rol en la seguridad de la población y en mantener una soberanía sanitaria. Es un asunto estratégico: nuestro país depende totalmente de las importaciones de medicamentos, lo que a su vez depende de la disponibilidad del mercado. Esta situación no solo va en desmedro de la seguridad de la población, sino que limita las posibilidades de desarrollar estrategias de atención en situaciones críticas y en problemas de salud pública”, advierte.

El rector Vivaldi tiene la misma opinión, razón por la que ha impulsado con fuerza el proyecto en Laguna Carén y se ha opuesto a las voces críticas a la inversión científica, las que apuntan a que Chile debería financiar solo las áreas que ya ha desarrollado, como la minería y el sector agropecuario. “Lo que nosotros queremos demostrar desde nuestra universidad es que resulta fundamental impulsar la investigación científica. A pesar de que, por esta vez, resultaron bien las gestiones para obtener vacunas —un mérito del gobierno—, es excesivamente arriesgado dar por descontado que será siempre así”, afirma. “La gran lección que esta pandemia nos deja es que debemos realzar el sistema público de salud, de la atención primaria estructurada, de la investigación científica y del desarrollo tecnológico Nos parece clave que los chilenos entendamos que cuando hay emergencias, el mercado se copa, por lo que debemos tener capacidades flexibles que nos permitan reaccionar con rapidez. Eso, no hay dinero con qué pagarlo”.

Casi dos décadas después del cese de funciones de los laboratorios de vacunas del ISP, Chile se apronta a retomar la producción e investigación interrumpidas. Se estima que el nuevo centro podría estar operativo nueve meses después de conseguir los permisos correspondientes de parte de las autoridades, comenzando así un nuevo capítulo en esta larga historia que comenzó en el siglo XIX.

Tecnología de frontera en Chile

Tras su regreso de Italia, Ennio Vivaldi dio más detalles sobre el proyecto del Centro de Biotecnología y Producción de Vacunas: “(Esta iniciativa) instalará a nuestro país en una condición distinta frente a amenazas como la del covid-19 y otras que pueden venir; además de otorgarle un carácter de interlocutor a nivel mundial, ubicándolo en las cadenas globales de producción. Al mismo tiempo, se trata de una industria avanzada que no solo genera más empleo y diversidad, sino que crea trabajos de alta calidad y desarrolla una tecnología de frontera. Queremos crear una infraestructura de investigación y producción en el área de biotecnología, que será clave no solo en temas de vacunas, sino en muchas nuevas herramientas terapéuticas, pues la farmacoterapia del futuro utilizará progresivamente más fármacos de origen biológico que químico. Este proyecto mira al futuro convocando a las otras universidades, a las otras entidades estatales, a la empresa chilena y a organismos y empresas extranjeras. Para nosotros es también un ejemplo insuperable de lo que queremos que sea nuestro Parque Carén.

Al mismo tiempo, Vivaldi sostiene que el proyecto también abre una discusión largamente postergada en el país: “En este tema hay una dicotomía de base: ¿debe un país como Chile invertir sustantivamente en desarrollar su ciencia y tecnología? En cualquier caso, me alegro que esta cuestión aparezca por primera vez en forma abierta, explícita. Esto permite aquel debate que se elude cuando se dice que hay otras prioridades, pero que apenas podamos invertiremos en ciencia y tecnología. Desde luego, el razonamiento es muy primario y se basa en una mala entendida división del trabajo. Lo que nosotros queremos demostrar desde nuestra universidad es que resulta fundamental impulsar la investigación científica”.

Crisis climática: Una contienda desigual

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es “un código rojo para la humanidad”, en palabras de António Guterres, secretario general de la ONU. Según el estudio, si no se hacen cambios drásticos e inmediatos, la vida en el planeta se verá afectada de forma radical: sequías feroces, megaincendios, escasez de agua potable, olas de calor y desplazamiento de poblaciones son algunas de las consecuencias.

Seguir leyendoVacunas: entre el apartheid y la diplomacia

En medio de nuevas olas de contagios de covid-19 y la aparición de nuevas variantes, la comunidad internacional vive una carrera a contrarreloj para inmunizar a la mayor cantidad de gente posible. Pero mientras algunos países aún luchan por vacunar a sus poblaciones más vulnerables, otros ya están planificando cómo abrir las fronteras para viajar al exterior. El covid-19 no solo ha puesto en evidencia las profundas desigualdades en el acceso a la salud en el mundo, también ha abierto un nuevo flanco de enfrentamiento por el orden mundial disfrazado bajo negociaciones y donaciones de vacunas. La etiqueta de “hecho en” nunca había tenido tanta importancia como hasta ahora.

Por Sofía Brinck

Cuando Bárbara Barrera (26), directora de Contenidos de la productora BTF Chile, fue a vacunarse junto a su equipo contra el covid-19 a fines de marzo, se encontró en una situación inesperada. La mayoría de sus compañeros había pasado por las manos de las y los enfermeros de turno, cuando una doctora se les acercó a ella y a su jefe, los únicos restantes. Al enterarse de que su trabajo implicaba viajar mucho, les hizo una oferta: “¿No prefieren vacunarse con Pfizer en lugar de Sinovac?”. Pfizer estaba reconocida en Europa y Estados Unidos, y Sinovac no, explicó, por lo que creía que corrían el riesgo de que no los dejaran entrar. “No nos habíamos preocupado por eso, sólo queríamos vacunarnos con lo que hubiese”, explica Bárbara. “Pero viajar es fundamental para nuestro trabajo, tenemos viajes a México y España. Y por miedo a que nos negaran la entrada, le dijimos que queríamos Pfizer. No tengo dudas de que ambas vacunas funcionen, pero Pfizer parecía ofrecer más garantías”. El resto del equipo, en tanto, ya había sido inoculado con la vacuna china, lo que en ese momento, cuando Sinovac no había sido aprobada aún por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los dejaba en la extraña situación de que quizás algunos miembros del equipo no pudiesen viajar.

Tal como se ha visto en otros países que ofrecen más de un tipo de inmunización, no fueron criterios médicos los que influyeron en la decisión de Bárbara. En lugares como Estados Unidos, Reino Unido o Hungría, la gente puede elegir con qué vacunarse, mientras que en Chile o Argentina la distribución ha sido al azar, por lo que no existe, en teoría, la opción de elegir. Aun así, hay gente que, por razones de trabajo, médicas o sociales, busca ciertas marcas de vacunas y las garantías que supuestamente conllevan.

Para María José Monsalves, investigadora del programa Movid-19, de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, esta preferencia se explica por el caso de países, especialmente en Europa, que utilizaron cierto tipo de vacunas y están priorizando la apertura de sus fronteras para aquellos inmunizadas con ellas, algo que, sin embargo, no tiene que ver con las propiedades médicas de cada una: “Todas tienen diferencias, pero no son significativas. La vacuna más importante, o la mejor vacuna, es la que está disponible a nivel poblacional y eso es lo que tenemos que transmitir”, afirma. Aunque el tema de la elección de vacunas ha ganado importancia en Chile en las últimas semanas, Monsalves cree que es más bien una controversia mediática y estima que no ha influido en la vacunación efectiva. Si bien aún no hay información concreta sobre este fenómeno en el país, los investigadores de Movid-19 ya lo incluyeron en su última encuesta, cuyos resultados se publicarán a fines de junio.

El apartheid de vacunas

Que la preferencia por ciertas vacunas en Chile esté ligada a decisiones de otros países, especialmente los de mayores ingresos, no es casualidad. Tal como pasó en 2020 con las primeras olas de la pandemia, los procesos de vacunación contra el covid-19 han resaltado las desigualdades económicas y políticas en la comunidad internacional. Así, mientras la Unión Europea o Estados Unidos buscan fórmulas que permitan a sus ciudadanos volver a viajar fuera de sus fronteras, otros países como el Congo o Armenia apenas han logrado inmunizar a su personal de salud. De acuerdo con la OMS, los países de bajos y medianos ingresos representan el 47% de la población mundial, pero han recibido solo el 17% de la producción de vacunas. En tanto, los países del G7, que cuentan con el 13% de la población global, han comprado un tercio de las dosis producidas mundialmente.

La desigualdad es tan evidente que ha sido descrita como un “apartheid de vacunas” por el director general de la OMS, el doctor etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La actual crisis revela una desigualdad escandalosa que está perpetuando la pandemia. Más del 75% de las vacunas ha sido administrada en solo 10 países, y no hay forma diplomáticamente correcta de decir esto: el pequeño grupo de países que produce y compra la mayor parte del suministro mundial de vacunas está controlando el destino del resto del mundo”, declaró el pasado 24 de mayo en su discurso de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud.

El número de vacunas no es lo único que varía por país, sino también la repartición según fabricante. De acuerdo con el registro Our World in Data de la Universidad de Oxford, hay once vacunas siendo distribuidas internacionalmente en estos momentos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la OMS ha dado aprobación de emergencia solo a siete de ellas: Pfizer-BioNTech (alemana-estadounidense), Moderna (EE.UU.), Johnson & Johnson (EE.UU.), Oxford-AstraZeneca (Reino Unido-Suecia), Covishield (patente de AstraZeneca producida en India), Sinopharm (China) y Sinovac (China). Por su parte, Sputnik V (Rusia) está en las fases iniciales del proceso de evaluación.

Los países de mayores ingresos han comprado en su mayoría productos de las farmacéuticas occidentales. Moderna se ha repartido casi exclusivamente en Estados Unidos, Canadá y Europa; Johnson & Johnson en Estados Unidos, Europa y Sudáfrica, donde realizó estudios clínicos. Sinopharm, Sputnik V y Sinovac, por su parte, han sido compradas por países en Latinoamérica, África y parte de Asia. En tanto, Pfizer-BioNTech y AstraZeneca han repartido dosis en más de 100 países cada una por ser la base de la iniciativa internacional COVAX, un acuerdo entre intereses públicos (entre ellos, la OMS) y privados que busca la distribución equitativa de vacunas en el mundo y que ya ha repartido más de 80 millones de dosis. Cualquier vacuna aprobada por la OMS podría participar de COVAX, pero muchas compañías han llegado a acuerdos de venta directos con países, a los que han comprometido su producción.

Esta diferenciación por fabricante y lugar de distribución ha permeado también en cómo son percibidas las vacunas y su efectividad. El investigador Achal Prabhala es coordinador del proyecto internacional AccessIBSA, que busca igualdad de acceso en medicamentos en la India, Brasil y Sudáfrica, y ha seguido de cerca la distribución y el uso de las vacunas a nivel mundial. Según su opinión, se ha construido un discurso que distingue ciertas “vacunas correctas”, las que son usadas por los países occidentales y que tienen ciertos beneficios como viajar, pero que no llegan a los países de medios y bajos ingresos. “La discusión sobre las vacunas está marcada por la presunción de que si es occidental, funciona. Y si no son occidentales, hay una sospecha de que son malas. Desafortunadamente, estas ideas no están basadas en la razón o la ciencia, es una combinación de fuerzas geopolíticas, sesgos personales y prejuicios”, explica Prabhala desde la India.

Diplomacia sanitaria

El pasado 10 de junio, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que su país comprará 500 millones de vacunas Pfizer-BioNTech para donarlas a los 92 países de menores ingresos a través de COVAX. “Estados Unidos ha vuelto”, declaró al llegar a su primera cumbre del G7 en el Reino Unido, en clara referencia a la política de America First de su antecesor. Según la Casa Blanca, la donación es sin condiciones y sin esperar nada a cambio, ya que “está en nuestros valores hacer todo lo posible por vacunar al mundo contra el covid-19”.

La arremetida de Biden llega cuando su país respira más tranquilo tras alcanzar un 43% de población inmunizada, pero también tras meses de negociaciones internacionales en la llamada “diplomacia de vacunas” en la que Estados Unidos no había sido un protagonista activo. “La diplomacia busca que un país A se acerque a un país B para estrechar lazos, establecer marcos de influencias o generar algún tipo de estrategia de posicionamiento. En ese sentido, cuando hablamos de diplomacia de vacunas se hace alusión a un mecanismo de ciertos países, ya sean productores de vacunas, organismos internacionales o países que compran y redistribuyan, a través del cual se pueden acercar a otros países, establecer marcos solidarios de relaciones activas o instalar estrategias de entrada o de competencia internacional”, explica Andrés Bórquez, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

A diferencia de los países de medios y bajos ingresos, cuya principal preocupación ha sido entrar en la negociación por las inmunizaciones, los países de altos ingresos, varios de ellos productores de vacunas, han optado por dos caminos. Uno podría llamarse un “nacionalismo de vacunas”, es decir, preocuparse de obtener el mayor número de dosis posible para su propio beneficio; mientras que el otro es una estrategia agresiva de cooperación internacional que prioriza las exportaciones sobre las situaciones internas. “Cada país tiene sus propias complicaciones, sus propios intereses, sus propios puzles que resolver. Es un asunto de legitimidad, tanto interna como internacional”, indica Bórquez.

Bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos se mantuvo firme en el nacionalismo, prohibiendo exportaciones de medicamentos, equipamiento y vacunas. Más tarde, Joe Biden también priorizó resolver la catastrófica ola de covid-19 con la que recibió al país antes de entrar en negociaciones internacionales. Sin embargo, en marzo anunció sus primeras donaciones a México y Canadá, y en mayo informó que pondría 80 millones de dosis a disposición internacional, de las cuales 60 millones corresponden a vacunas AstraZeneca que el país no ha usado, ya que no cuentan con autorización estadounidense. La Unión Europea, por otra parte, priorizó la negociación conjunta de vacunas con laboratorios occidentales y se ha enfrentado con varios problemas de suministro. Los contratiempos han sido tales que algunos integrantes de la comunidad europea, como Hungría, han optado por otras vacunas como Sinovac o Sputnik V, que no están aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos.

En tanto, países productores de vacunas como China, India y Rusia han priorizado la diplomacia y han negociado e incluso donado miles de dosis a sus zonas de interés en el Sudeste asiático, África y Latinoamérica. Un ejemplo es la reciente donación de 50 mil dosis de la vacuna Sinovac a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para distribuir entre las selecciones que participen en la Copa América y las federaciones locales, así como el ofrecimiento de proveer vacunas a bajo precio al Comité Olímpico Internacional para los Juegos de Tokio. No obstante, a algunos la estrategia les ha jugado en contra: ante una devastadora segunda ola de covid-19, la India debió restringir fuertemente las exportaciones de los 2,4 millones de dosis de Covishield que producía a diario para destinarlas a su propia población. Esto, en consecuencia, afectó directamente los programas de vacunación en muchos países que dependen de COVAX.

El tira y afloja en torno a la diplomacia de vacunas ha sido criticado por la OMS, que advirtió que no se puede pensar en este mecanismo como una forma de cooperación internacional cuando está en juego la salud de millones de personas. Para Lorena Oyarzún, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el tema ya dejó de pertenecer a los ámbitos de la salud y la economía, y debe ser entendido como un asunto estratégico y de seguridad, que refleja las tensiones mundiales del último tiempo. Según Oyarzún, el crecimiento económico de China, que ha extendido su influencia a áreas como infraestructura y tecnología, sumado al rechazo del multilateralismo de parte del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, ha empujado un reordenamiento del sistema internacional. “La diplomacia de vacunas es claramente otra forma de ejercer influencia en áreas del sistema internacional donde aún no hay un orden establecido y siguen bajo disputa entre las dos potencias, como en el área comercial”, afirma.

Para Oyarzún, el siguiente capítulo de la diplomacia de vacunas debería darse en torno a la petición para liberar los derechos de propiedad intelectual de las patentes, idea propuesta el año pasado por India y Sudáfrica, y que ha encontrado un inesperado aliado en Estados Unidos. China y Rusia se han mostrado a favor, mientras que el Reino Unido, la Unión Europea y Japón se han opuesto tenazmente. Si bien sería un paso importante, varios especialistas coinciden en que no bastaría por sí solo, ya que hay tecnologías asociadas que no están en manos de todos, lo que seguirá acentuando desigualdades. “No todos los países del mundo tienen la capacidad para producir vacunas, hay muchos que no tienen la infraestructura necesaria”, sostiene Achal Prabhala. “Pero no se trata solo de copiar las vacunas de otros, sino de desarrollar tecnologías propias. Durante las últimas décadas, muchos países han sido entrenados para depender de las vacunas de otros, y eso ha pasado la cuenta. Si lo logramos, podríamos superar la dependencia emocional e intelectual que tenemos con los productos occidentales”. Sin embargo, ese escenario parece aún lejano. El tema de las patentes entró en la agenda de la reciente reunión del G7 en Inglaterra, pero la propuesta fue rechazada con la oposición de Alemania y Reino Unido.

La diplomacia de vacunas, en cambio, sí tuvo éxito en la reunión. Los siete países donarán 870 millones de dosis, que sumadas a las prometidas anteriormente alcanzarán los mil millones de vacunas. Serán distribuidas a través de COVAX, con la promesa de que al menos la mitad sea entregada este año. Pero para muchos, el gesto llega tarde. “Necesitamos más y más rápido”, respondió al anuncio Tedros Ghebreyesus, director de la OMS, considerando que en el escenario actual el 90% de los países africanos no cumplirá la meta de vacunar al menos al 10% de su población para septiembre. Y los problemas no se detienen allí: COVAX, como mecanismo de distribución igualitaria, también está cuestionado. En la portada de su último número, la prestigiosa revista científica The Lancet hizo una crítica feroz a la iniciativa. Se suponía que las potencias mundiales invertirían en vacunas a través de este programa, lo que, sumado a donaciones directas, permitiría abastecer a los países de bajos ingresos. Algo que finalmente no sucedió, ya que las principales economías negociaron directamente con las farmacéuticas, acaparando las dosis. “COVAX era una hermosa idea, que nació de la solidaridad”, concluye la revista. “Desafortunadamente, no se cumplió (…). Los países ricos se comportaron peor que en las peores pesadillas”.

———————————————

Latinoamérica y las vacunas

Chile es el país de Latinoamérica que ha asegurado más dosis per cápita y también el que más ha vacunado: un 62,87% de la población tiene su esquema de vacunación completo al cierre de esta edición. Le siguen Uruguay, con un tercio de sus habitantes, y República Dominicana, con un 20%. El resto de la región presenta en general una baja tasa de vacunación. Según la ONU, a principios de junio solo el 4% de la población latinoamericana estaba completamente inmunizada y COVAX había distribuido 19 millones de vacunas en 31 países de la región. Además, de los 80 millones de dosis donadas por Estados Unidos en mayo, seis serán destinadas a países del continente como Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia y varios integrantes de la Comunidad del Caribe.

Las negociaciones de Chile le han asegurado más del doble de dosis de las que necesita, lo que ha hecho que el país también haya entrado en la diplomacia de vacunas a través de la donación, en marzo, de 20 mil dosis de Sinovac a Ecuador y otra cantidad similar a Paraguay, en el marco de PROSUR. Hubo un proyecto de enviar 15 mil dosis a Argentina, a la ciudad de Río Turbio, destinada a familiares de chilenos en la localidad. Pero la iniciativa no prosperó, ya que las vacunas Sinovac y Pfizer utilizadas en Chile no forman parte del esquema de vacunación argentino y no se encuentran aprobadas por la autoridad sanitaria local.

La Universidad de Chile y su maestro Humberto Maturana

El neurocientífico Pedro Maldonado recuerda que Humberto Maturana enseñaba con cercanía, siendo maestro a la vez que aprendiz. Y que podía subirse arriba de una mesa para enfatizar un punto sobre la biología de los seres vivos. Sus ideas no solo están vigentes, dice su exalumno y colega. Sino que aún nos quedan por entender muchas de sus consecuencias en diversos ámbitos del quehacer humano.

Por Pedro Maldonado A.

Una triste coincidencia. Hace menos de seis meses falleció mi padre, habiendo cumplido 92 años. Hace algunos días, y con la misma edad, perdimos a Humberto Maturana, nuestro maestro y uno de nuestros padres científicos. Inevitablemente, comienzo este escrito desde lo emocional, porque lo primero que se nos viene a la mente en estas circunstancias es el cúmulo de vivencias compartidas con los que nos dejaron, y luego una reflexión sobre lo que aprendimos con ellos. La certeza de que no podremos compartir más espacios y experiencias nos vuelca a revisar y revalorizar lo que vivimos y recogimos.

Humberto Maturana era y será siempre un científico y maestro, indisolublemente asociado a nuestra Universidad de Chile. Fue estudiante y profesor de la Facultad de Medicina, pero enseñó y trabajó gran parte de su vida en la Facultad de Ciencias. Recoger la experiencia de lo que fue ser su alumno, en los tiempos que originaron las revolucionarias ideas de Maturana, revaloriza el impacto de la vida y enseñanza en nuestros patios y aulas. Fue justamente cuando Maturana se iniciaba como docente en la Facultad de Medicina que uno de sus alumnos gatilló lo que sería uno de sus aportes más relevantes. Enfrentado a la pregunta sobre el origen de los seres vivos, Maturana comenzó a reflexionar sobre lo que constituye un ser vivo. Así, en 1972, publicó De máquinas y seres vivos: una teoría sobre la organización biológica con Francisco Varela, donde se propone la teoría de la autopoiesis.

Maturana fue parte de los profesores fundadores de la Facultad de Ciencias en 1965, y desde entonces, formó a varias generaciones de científicos. Maturana, como otros profesores de esa época, tomó la decisión de volver a Chile luego de haber realizado exitosas estadías de formación en el extranjero. Para Maturana esto tenía que ver con devolver al país el esfuerzo que había hecho en formarlo. El solo hecho de que un grupo de potentes científicas y científicos tomara esa misma decisión fue crítico para la fundación de la Facultad de Ciencias y del futuro de la ciencia chilena.

Imagínense la experiencia de muchos estudiantes que estudiamos en una pequeña comunidad que contaba con académicos del calibre de Hermann Niemeyer, Nibaldo Bahamondes, Mario Luxoro, Luis Izquierdo, Francisco Varela, Ramón Latorre o Danko Brncic, entre muchos otros, y donde los mechones quedábamos boquiabiertos e intimidados cuando un profesor Maturana se subía súbitamente al mesón para enfatizar un punto relevante sobre la biología de los seres vivos.

El entorno en el que me tocó compartir en el laboratorio de Humberto Maturana y Francisco Varela la primera mitad de la década de los 80 fue sin duda muy particular. Socialmente, el país estaba demandando democracia y la vida universitaria era una efervescencia política de la que casi nadie se excluía, con una intensa agenda de debates, discusiones y protestas, sin excluir el trabajo científico. La realización de la actividad científica en esa época era nada menos que heroica. A principios de los 80, Francisco Varela se unió al laboratorio de Maturana, lo que se tradujo en una intensa colaboración que culminó con la publicación conjunta del libro El árbol del conocimiento. Dentro del grupo de trabajo hacíamos lo imposible para ejecutar modestos experimentos para entender aspectos fundamentales de la visión en aves, pero fundamentalmente pasábamos un tiempo enorme teniendo discusiones conceptuales con Maturana y Varela. Esta experiencia dejó una profunda impresión al tener la oportunidad de entender y capturar los procesos reflexivos que dieron origen a las ideas publicadas en ese tiempo. Esto no fue tarea fácil: el lenguaje en que Maturana y Varela escribían acerca de sus ideas es hermético, y poder captar cabalmente la profundidad de sus propuestas requería una constante interacción con ellos. Menos comprensible aún para nosotros era la magnitud e impacto que estas ideas tendrían en el futuro.

Humberto Maturana trabajaba directamente con los alumnos, enseñándoles como un maestro y aprendiz. Esta experiencia fue identificada como uno de los elementos más valiosos cuando recordamos esa época.

El trabajo e impacto científico de Maturana fue muy diverso. Si bien el trabajo sobre autopoiesis ha tenido un enorme reconocimiento en Chile y en el mundo, hay otros aportes de gran trascendencia, como su propuesta sobre mecanismos alternativos a la evolución darwiniana; trabajo elaborado con Jorge Mpodozis, actual profesor de nuestra universidad. Asimismo, realizó sustanciales colaboraciones en el ámbito de las ciencias educativas, la psicología y la sociología, entre otros.

Una de sus ideas más tempranas tiene, a mi juicio, una trascendencia tan poderosa como la de autopoiesis. En 1959, trabajando en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Maturana junto a Jerry Lettvin, Warren McCulloch y Walter Pitts, publicó un trabajo titulado “What the frog’s eye tells the frog’s brain” (Lo que le dice el ojo de la rana al cerebro de la rana). Este es el paper más citado de Maturana. Es un artículo considerado seminal en el campo de la neurociencia cognitiva, porque demostró que el cerebro no captura fielmente los estímulos físicos del mundo, sino que construye un modelo perceptual del mundo a través de un proceso recursivo de percepción-acción. La realización de que los procesos cerebrales corresponden en gran parte a procesos autógenos y recursivos, está presente en casi todas las ideas que propuso más tarde. Curiosamente, en las neurociencias actuales, esta idea recién está considerándose con fuerza, luego de décadas de pensamiento científico dominado por el marco conceptual de la teoría de la información, a la cual Maturana se oponía con fervor.

Es evidente que las ideas del gran maestro no solo están vigentes, sino que aún quedan por entender muchas de sus consecuencias en diversos ámbitos del quehacer humano. Humberto Maturana seguirá siendo un maestro presente en nuestra comunidad.

Intelectual y referente: legado del Dr. Humberto Maturana Romesín (1928-2021)

El Premio Nacional de Ciencias Naturales 1994, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y uno de los pensadores más reconocidos del país, falleció este jueves 6 de mayo. La Casa de Bello decretó tres días de duelo universitario a contar de hoy en su honor.

Por Alfonso Droguett Tobar, Unidad de Comunicaciones, Facultad de Ciencias

El Dr. Humberto Maturana Romecín nació en Santiago el 14 de septiembre de 1928. Estudió en el Liceo Experimental Manuel de Salas y en 1950 ingresó a a Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En 1954 se trasladó al University College London para estudiar anatomía y neurofisiología, gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. En 1958 obtuvo el Doctorado en Biología de la Universidad Harvard, en Estados Unidos. Reconoció como sus maestros a Gustavo Höecker en Chile y a J. Z. Young en Inglaterra e indiscutiblemente se encuentra dentro del área de pensadores que ha influenciado G. Bateson.

Entre 1958 y 1960 se desempeñó como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Massachussets Institute of Technology.

En 1960 volvió a Chile para desempeñarse como segundo ayudante en la cátedra de Biología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entre 1965 y 2000 se desempeñó en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias.

En la década de 1970 creó y desarrolló junto al Dr. Francisco Varela el concepto de autopoiesis.

Desarrolló en esta década el concepto de autopoiesis, el que da cuenta de la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes que las constituyen. Además, sentó las bases de la biología del conocer, disciplina que se hace cargo de explicar el operar de los seres vivos en tanto sistemas cerrados y determinados en su estructura. Otro aspecto importante de sus reflexiones corresponde a la invitación que el Prof. Maturana hizo al cambio de la pregunta por el ser (pregunta que supone la existencia de una realidad objetiva, independiente del observador), a la pregunta por el hacer (pregunta que toma como punto de partida la objetividad entre paréntesis, es decir, que los objetos son traídos a la mano mediante las operaciones de distinción que realiza el observador, entendido éste como cualquier ser humano operando en el lenguaje), premisas básicas, entre otras, de su obra de autoayuda.

Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias en 1994. El jurado le otorgó esta distinción por su trabajo de investigación en el área de las Ciencias Biológicas, específicamente en el campo de la percepción visual en vertebrados y por sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento, con la cual abordó los temas de educación, comunicación y ecología.

En el año 2000 fundó junto a Ximena Dávila Yáñez el Instituto de Formación Matríztica.

El Dr. Humberto Maturana fue uno de los pensadores contemporáneos más influyentes. Su obra, ha tenido resonancia en los más diversos ámbitos de la cultura humana, desde la biología fundamental hasta la teoría del conocimiento y la antropología. Basándose en sus estudios fundacionales de la neurobiología de la percepción visual, el Dr. Maturana desarrolló un pensamiento epistemológico y biológico radical, que rescata la naturaleza determinista, sistémica e histórica de los seres vivos. Este cuerpo de pensamiento, que él llamó “Biología del Conocer”, constituye un paisaje conceptual original y deslumbrante por su rigor y lucidez, en el que se establecen profundos vínculos de entendimiento entre el mundo natural y el mundo humano. El Dr. Maturana fue Profesor Emérito en la Universidad de Chile, desarrolló el cuerpo principal de su obra en Chile, y en idioma castellano, por lo que es considerado en muchos círculos como un exponente máximo del pensamiento en nuestro idioma.

Trayectoria

El Dr. Humberto Maturana registró por primera vez la actividad de una célula direccional de un órgano sensorial, junto al científico Jerome Lettvin del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ello, ambos fueron postulados para el Premio Nobel de Medicina y Fisiología.

En 1960 volvió a Chile para desempeñarse como ayudante segundo en la cátedra de Biología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Fundó en 1965 el Instituto de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

En 1970 creó y desarrolló el concepto de autopoiesis, que explica el hecho de que los seres vivos son sistemas cerrados, en tanto redes circulares de producciones moleculares en las que las moléculas producidas con sus interacciones constituyen la misma red que las produjo y especifican sus límites. Al mismo tiempo, los seres vivos se mantienen abiertos al flujo de materia y energía, en tantos sistemas moleculares. Así, los seres vivos son «máquinas», que se distinguen de otras por su capacidad de auto producirse. Desde entonces, Maturana desarrolló la Biología del conocimiento.

En 1990 fue designado Hijo Ilustre de la comuna de Ñuñoa. Además, fue declarado Doctor Honoris Causa de la Universidad Libre de Bruselas. En 1992, junto al biólogo Dr. Jorge Mpodozis, plantea la idea de la evolución de las especies por medio de la deriva natural, basada en la concepción neutralista, es decir la manera en que los miembros de un linaje realizan su autopoiesis se conserva transgeneracionalmente, en un modo de vida o fenotipo ontogénico particular, que depende de su historia de interacciones, y cuya innovación conduciría a la diversificación de linajes. El 27 de septiembre de 1994 recibió el Premio Nacional de Ciencias en Chile, gracias a sus investigaciones en el campo de la percepción visual de los vertebrados y a sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento.

Fue fundador y docente del Instituto de Formación Matríztica, en el que desarrolló la dinámica de la Matriz Biológico-cultural de la Existencia Humana. La propuesta del instituto matríztico es explicar las experiencias desde las experiencias, como un hacer propio del modo de vivir humano (cultura), en un fluir en el entrelazamiento del lenguajear y el emocionar (conversar), que es donde sucede todo lo humano.

Rescatar las emociones dentro de una deriva cultural que ha escondido las emociones, por ir en contra de la razón, fue una de las miradas propuestas por el doctor Maturana y sus colaboradores, pues da cuenta de que la deriva natural del ser humano como un ser vivo particular tiene un fundamento emocional que determina esta deriva. El AMAR (expuesta como verbo, esta noción devela dinámica relacional desde la cual surge en el vivir humano) es la emoción que, sostuvo, funda lo humano en tanto es el fundamento de la recurrencia de encuentros en la aceptación del otro, la otra o lo otro como legítimo, otro que da origen a la convivencia social y, por lo tanto, a la posibilidad de constitución del lenguaje, elemento constitucional del vivir humano y sólo del vivir humano.

El 5 de agosto de 2006, un incendio destruyó totalmente las dependencias del Laboratorio de Neurobiología y Biología del Conocer de la Facultad de Ciencias, que compartía junto a los Dres. Jorge Mpodozis y Juan Carlos Letelier. Aunque quedó muy impactado por los desastrosos resultados del siniestro y la pérdida que afectó a su laboratorio —el que también fuera lugar de trabajo de Francisco Varela—, dijo: “Lo principal está en el corazón y la mente. Eso no se quemó”.

El Prof. Maturana también hizo grandes aportes a las ciencias humanistas, principalmente a la psicología constructivista, tanto procesal sistémica como post-racionalista, citándolo en sus planteamientos principales señala «la terapia permite, en un espacio protegido volver a reencontrar los pilares de las relaciones humanas, aprender a comunicarse positivamente, desarrollar habilidades de empatía hacia la familia y los hijos, aprender a escuchar desde el otro y traer nuevamente a la relación los espacios de respeto, aceptación y reconocimiento del otro como una persona distinta a nosotros. esto es la terapia conversacional, es decir, disolver el sufrimiento en conversaciones de reformulación y aceptación de las experiencias y contenidos negados. Por tanto, las distintas coordinaciones conductuales consensuales que se dan como contradicciones emocionales dentro de un sistema, pueden ser resueltas en el lenguajear (Maturana, H, (1996), y en el fluir de un tipo de conversación reconstructiva”.

Señaló Maturana (1990 a, 1993b) que lo que otorga identidad de clase a una unidad compuesta es su organización. “En las unidades compuestas podemos distinguir organización y estructura, siendo la organización –la relación específica entre los componentes- la que determina la identidad de clase de la unidad compuesta que distinguimos en nuestra observación. Mi paso inmediato será, pues, precisar cuál es esa organización específica que debo distinguir en mi observación para decir que tengo la experiencia de observar una persona”, señalaba.

En el 2014 fue premiado con la «Norbert Wiener Gold Medal» por parte del World Organisation Of Cybernetics and Systems en la ciudad de Ibagué Colombia por toda una vida de aportes y trabajo científico a la Cibernética.

Fue fundador y formador de la Escuela Matriztica con Ximena Dávila donde difunde las ideas de la Biología del Conocer y el Amar incluido el concepto de Cibernética en Tiempo Cero, la Biología Cultural y la autoayuda sistémica-radical.

Fue Doctor ‘Honoris Causa’ por las universidades Libre de Bruselas (Bélgica), Santiago (Chile) y Málaga (España).

Pensamiento y legado científico

Desarrolla en el campo de la biología el concepto de la ‘autopoiesis’, siguiendo los trazos de Bateson y Wittgenstein, entre otros. La realidad es una construcción consensuada por una comunidad, donde se produce una apariencia de objetividad. Reemplaza el concepto filosófico de objetividad por la idea de construcción social. Su ‘biología del conocimiento’ se sitúa en la corriente del relativismo epistemológico y del constructivismo radical, emparentado por ello con los planteamientos de Heinz von Foerster, de los que se distancia a comienzos ya del siglo XXI. No es menos importante su relación con Gotthard Günther.

La realidad de los seres vivos está en la biología, como la percepción y la construcción de la realidad. Maturana describe una biofilosofía determinista que, a partir del concepto de ‘autopoiesis’, descubre sistemas de vida autorreferentes, dotados de autonomía para la supervivencia y la reproducción que actúa de forma distinta según las circunstancias ambientales, lo que le permite inferencias en el campo de los sistemas sociales, la educación, la comunicación.

A partir de sus numerosos trabajos en la anatomía y fisiología de la visión animal, advierte el relativismo de la recepción al constatar “que es el vivir del animal lo que determina cómo y qué ve éste” y que, consiguientemente, existe una “congruencia operacional de un organismo con su circunstancia”, resultado de los “cambios estructurales coherentes entre organismo y medio que han surgido de la historia evolutiva a que éste pertenece”.

Para Maturana y su trazado sistémico, los seres vivos están sujetos a una dinámica estructural interna, que distingue a las especies y a los individuos, descrita por su autonomía o ‘autopoiesis’, pero también por la dinámica comunicativa o relacional que permite el consenso vital de las diferentes formas de vida.

Maturana se acerca a los conceptos de lo que comúnmente se entiende por realidad virtual, construcciones que dejan de serlo en la medida que la dinámica del sistema nervioso las integra como nuevos elementos ambientales y relacionales.

Principales libros

Autor, entre otros, de los libros “De máquinas y seres vivos”, con Francisco Varela (1972), “Autopoiesis and cognition” (1980), “El árbol del conocimiento”, con Francisco Varela (1984), “Emociones y lenguaje en educación y política” (1990), “El sentido de lo humano” (1991), “Desde la biología a la psicología” (1993), “La realidad, ¿objetiva o construida?”, 2 vols. (1996), “La objetividad, un argumento para obligar” (1997), “Transformación en la convivencia” (1999), “From Being to Doing. The Origins of the Biology of Cognition”, con Bernhard Poerksen (2004), “The Origins of Humanness in the Biology of Love”, con Gerda Verden-Zoller (2009).

Publicación original de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

Post Data

Miguel Allende: “Si esto no es la evidencia que faltaba para decir que la inversión en ciencia tiene que ser distinta, no hemos aprendido nada”

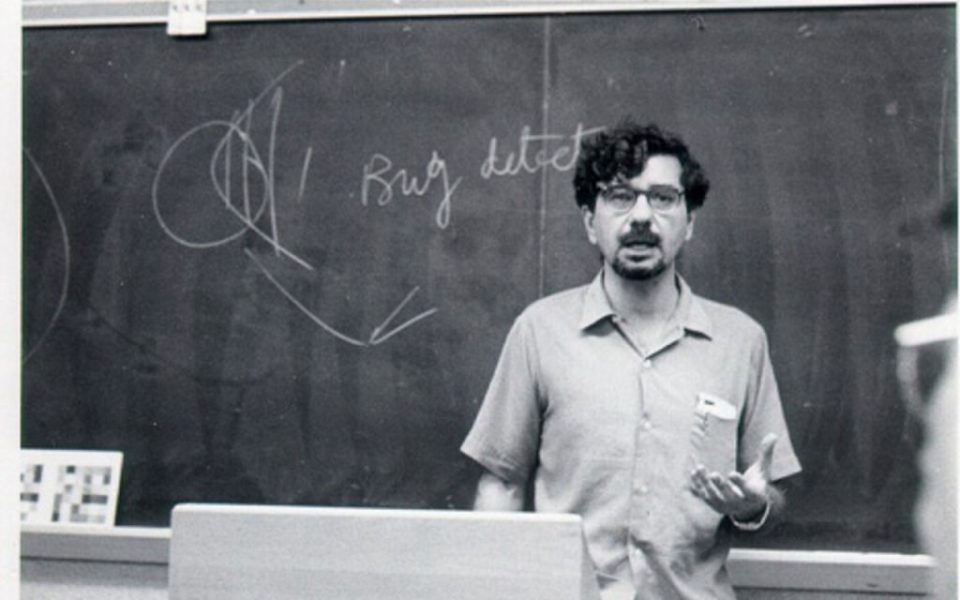

El académico de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile es uno de los integrantes del Programa de Vigilancia Genómica convocado por el Gobierno, una suerte de equipo de detectives científicos empeñados en desentrañar las características esenciales del virus y de las nuevas y temidas variantes. Una carrera contra el tiempo, pues solo en la medida en que la ciencia descifre la marca de fábrica de cada una de ellas podremos saber si las vacunas serán efectivas y de qué manera nos afectará este u otros virus que nos atacarán en el futuro. “Después de esta pandemia van a venir otras, y la forma de prepararnos es tener mejor conocimiento de la naturaleza”, advierte.

Por Jennifer Abate C.

En los laboratorios de la investigación genómica no hay lupas ni polvo para encontrar huellas dactilares, tampoco bolsas plásticas con pruebas que permitan dar con la identidad de un sospechoso. En la naturaleza no hay buenos ni malos. No hay culpables, aunque sea fácil pensar en esos términos del covid-19, una enfermedad que ha cobrado casi tres millones de vidas en el mundo y que en Chile ha causado más de treinta mil muertes. Lo que buscan los investigadores genómicos, una suerte de detectives científicos, es dar con la identidad de los organismos biológicos, describir todas sus características, saber cómo interactúan con el ambiente y, en el caso de los virus como el Sars-Cov-2, determinar cómo impactarían sobre las personas.

Su larga trayectoria en este tipo de investigaciones llevó al doctor Miguel Allende, profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde realiza investigación fundamental en el área de la genética molecular y el desarrollo, al Programa de Vigilancia Genómica que integran el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, el Instituto de Salud Pública y algunas universidades. Allende, doctor en biología molecular, coordinador del Consorcio Genomas CoV2 y director del Centro de Regulación del Genoma, forma parte del equipo que hoy trabaja para resolver una duda crucial: ¿responderán las nuevas variantes del covid-19 detectadas en Chile a las vacunas que ha aprobado nuestro país?

Hay alarma pública por las nuevas variantes del virus. Desde el punto de vista científico y desde la respuesta sanitaria, ¿por qué es relevante desentrañar el genoma del covid-19 y analizar las variantes que circulan en nuestro territorio?

—El virus, al igual que todos los demás organismos de este planeta, basa su herencia en el material genético que tiene, el que va cambiando con el tiempo y es lo que permite la evolución de las especies. Este virus no es distinto, es decir, evoluciona, y al evolucionar, lo que está haciendo es tratar de mejorar sus capacidades de replicarse, perpetuarse y eso, lamentablemente para nosotros, conlleva que esas mejoras, esos avances genéticos, puedan conducir a un aumento de la transmisibilidad, por ejemplo, o de la capacidad de contagiar personas o de la severidad de las enfermedades que produce. Por eso es muy importante estar monitoreando permanentemente esos cambios genéticos, saber si el virus está sufriendo cambios que puedan generar más dificultades para nosotros en el control de la propagación de la pandemia o en la severidad de las enfermedades que este produce.

En la discusión pública sobre el tema suele ponerse énfasis en el monitoreo del avance del virus y en las medidas sanitarias para enfrentarlo, pero no en la vigilancia genómica, que usted señala como fundamental. ¿Por qué?

—Supongo que eso tiene dos causales. Primero, no tenemos experiencia en tiempos recientes de una pandemia de esta magnitud y no habíamos tenido oportunidad de ver un virus que evoluciona en tiempo real, es decir, que está cambiando frente a nuestros ojos y, por lo tanto, no habíamos tenido la experiencia de hacer vigilancia genómica a esta escala y con esta velocidad de un organismo patogénico para los humanos. El otro problema es que como esto es una pandemia, el virus está extendido por todo el mundo e infectando a millones de personas simultáneamente. Esto le da al virus una oportunidad para evolucionar más rápido. La aparición de estas variantes, en el fondo, la hemos creado nosotros, al permitir que el virus se expanda en esos números: le damos la oportunidad para que evolucione rápidamente y se adapte a las defensas que le estamos poniendo al frente, como las vacunas y los aislamientos.

¿Qué tan en riesgo podría estar la inmunidad esperada de las vacunas aprobadas en nuestro país ante la aparición de las nuevas variantes del covid-19?

—Es lo que más nos preocupa en este momento, es decir, creo que parte de la razón por la que hay que hacer vigilancia en el más corto plazo posible es que estamos en un escenario donde estamos empezando a vacunar, Chile tiene un avance sustancial en eso, pero tenemos que saber si las variantes que están apareciendo han ido adquiriendo un nivel de resistencia a los efectos, primero, de la vacuna, y segundo, de las infecciones en el caso de las personas que se contagiaron en la primera ola. Uno esperaría que ellas hayan generado inmunidad y puedan resistir una segunda infección, pero eso vale siempre que la segunda infección sea con un virus idéntico o muy parecido al primero, Si cambia, es una infección absolutamente nueva y estaremos enfrentados a una segunda pandemia, como lo dijo la canciller alemana hace unos días.

Hemos visto artículos periodísticos que citan a expertos y expertas internacionales que hablan de presagios que van desde una pandemia por covid-19 que se mantendría por varios años hasta la emergencia de otras pandemias, por otros virus. ¿Qué nos dice la ciencia sobre lo que podemos esperar para los próximos años?

—No tenemos tanta experiencia. La experiencia de pandemias que tenemos es de hace un siglo o más hacia atrás, y todas, de alguna manera, se extinguieron o se fueron, no siguieron afectando a la humanidad para siempre, esto no va a ser eterno. Dicho eso, estamos en un mundo que tiene características distintas a las de hace un siglo o más, y una de esas características es que estamos en un ambiente globalizado en el cual hay muchísimo intercambio de personas entre países, lo que ayuda a la propagación de los patógenos. Además, la población mundial sigue siendo muy alta, lo que es un campo fértil para cualquier patógeno que tenga alguna capacidad de infectar rápidamente a la población. Si bien esos escenarios medio apocalípticos que dicen que el virus podría no irse nunca o durar muchísimos años son plausibles, creo que, a diferencia de pandemias anteriores, ahora también tenemos herramientas mejores para defendernos contra ellas, y esas herramientas no son solo las vacunas, sino que son factores como la vigilancia genómica, las medidas que podemos aplicar, las drogas que podemos dar a las personas seriamente enfermas. Además, al igual que los patógenos evolucionan, nosotros también evolucionamos en nuestras capacidades científicas y tecnológicas para enfrentarlos. La segunda parte de la pregunta es la más relevante, pues el Sars-Cov-2 no es el último virus que va a infectar a las personas. Ahí, de nuevo, la vigilancia entra a jugar un rol, porque nos habían advertido en 2007 que había un virus en los murciélagos, del tipo coronavirus, que tenía la susceptibilidad de saltar al humano y nadie tomó muy en cuenta eso a pesar de que habíamos tenido episodios como el Mers y el Sars-Cov-1, que eran indicios de pandemia. Creo que es importante mirar en la naturaleza y ver cuáles son los potenciales peligros en términos de virus, sobre todo, y anticiparnos un poco al traspaso a los humanos de esas especies, mirar cosas relacionadas con cómo convivir con la naturaleza y qué tipo de intervenciones estamos haciendo y cómo prepararnos con nuevas vacunas para cosas que aún no existen.

A su juicio, ¿cuáles han sido los principales errores y aciertos en el manejo científico de esta catástrofe sanitaria?

—Es difícil decirlo y es difícil hacer una evaluación mirando hacia atrás y criticando cómodamente desde esa posición. En los países que lo hicieron bien, en general hay una correlación con haber “hecho caso” a la comunidad científica. Uno piensa en Nueva Zelanda, en algunos países de oriente como Japón y Corea, pero todos tuvieron sus cosas, y países con mucho desarrollo tecnológico, como Estados Unidos y Reino Unido, tuvieron gran expansión del virus. En el caso chileno, diría que en general ha sido razonable, pero no importan las medidas que adopte el Gobierno: tiene que haber un convencimiento general de la sociedad de que esto es importante y todos deben actuar en consecuencia, y eso necesita, de parte de los gobernantes, un altísimo nivel de legitimidad, es decir, si un Gobierno está en duda en otras cosas, es difícil que al comunicar pueda convencer a la gente, simplemente no es creíble el mensaje. Desde el punto de vista de la ciencia misma, creo que han hecho las cosas razonablemente bien, desde el lado científico hubiera querido ver más recursos, más rapidez, faltaron cosas, pero no puede ser todo malo. En el tema de las vacunas fuimos bastante visionarios y en eso felicito al Ministerio de Ciencia y a los colegas que trabajan en el tema, porque vieron que esto se venía para largo y que había que actuar rápido para asegurar la llegada de estos materiales.

¿En qué momento del desarrollo científico y valoración de la ciencia nos encontró la pandemia? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar urgentemente en esta materia?

—Creo que ahí hay un problema, más que del Gobierno, del Estado. El tema del porcentaje del PIB que se invierte en ciencia y tecnología y la relevancia y prioridad que se le da a la ciencia, que es muy baja, no es un problema de ahora, sino que viene arrastrándose por décadas, y creo que ha habido poca capacidad de la comunidad política de darse cuenta de esto y quizás poca capacidad de la comunidad científica de convencer a la comunidad política de que esto es claramente un requisito para hacer un salto al desarrollo. El modelo chileno ha sido uno claramente extractivista, de aprovechamiento de las ventajas que nos dio la naturaleza en términos de recursos naturales, pero no ha habido una apropiación de esa riqueza para aprovecharla a largo plazo, aprovechar las alternativas, talentos y cerebros que tenemos aquí. Si bien durante la pandemia ha habido algunos aciertos y, como dije antes, el Gobierno, en términos científicos, lo hizo relativamente bien, si esto no es la evidencia que faltaba para decir que la inversión tiene que ser distinta, entonces no hemos aprendido nada. Tiene que haber un salto, un incentivo para que los jóvenes entren al mundo de la ciencia, y también debe haber una mejora en la comunicación y educación científica de la población: no puede ser que en el siglo XXI la gente dude si las vacunas funcionan, eso es inaceptable en una sociedad que esta teóricamente avanzando hacia su desarrollo y aprovechando el conocimiento que ha adquirido la humanidad hasta hoy. Si se hubiera invertido en programas de anticipación en el tema de las pandemias, nos habríamos ahorrado mucha plata y esa plata hubiera sido recuperada ampliamente. No hay que pensar en un gasto, pues es una inversión, una póliza de garantía de que las cosas van a ser mejores en el futuro.

Usted lidera el Plan Nacional de Genómica, conocido como Mil Genomas, que tiene como objetivo secuenciar el genoma, la identidad genética de diferentes especies, incluida la humana, en nuestro país. En el contexto de la pandemia por covid-19, ¿hay conocimientos emanados de ese grupo de trabajo que hayan servido para comprender el comportamiento del virus en Chile?

—Yo diría que no directamente, pero sí sirvió, pues nos pusimos al día tecnológicamente, recibimos los equipos, entrenamos a las personas que los usan, desarrollamos toda el área de la bioinformática, ya que es muy importante manejar los datos que se generan a partir de información genética y genómica. También creo que nos está preparando un poco para lo que viene. Y lo que viene, como he estado insistiendo, es que después de esta pandemia van a venir otras, y la forma de prepararnos mejor es tener mejor conocimiento de la naturaleza. ¿Qué nos rodea? Mil Genomas tiene esa intención. Nuestro proyecto tiene una aspiración grande, ser una caracterización grande y profunda del entorno. Creo que esto va a cobrar relevancia no solo después de la pandemia, pues ya veníamos con el tema del cambio climático y el efecto que está teniendo el hombre sobre las características del medio ambiente en términos del clima y de las temperaturas, y eso también está afectando a los organismos. Este catálogo se hace más necesario que nunca para poder remediar, compensar o impedir esos cambios.

En 2005 comenzó el trabajo del Atlas del Genoma del Cáncer, cuyo objetivo es secuenciar esta enfermedad para prevenirla o encontrar una cura. Este proyecto acarreó una enorme expectativa, pero hasta la fecha no ha tenido resultados que cambien radicalmente el panorama. ¿Por qué no se puede avanzar más rápido en iniciativas de este tipo? ¿Cuáles son los desafíos que se enfrenta el trabajo en genómica?

—Creo que los desafíos vienen básicamente por la dificultad de los problemas. La biología es compleja, no es como la física y la química, que tienen leyes y cosas más robustas en términos de que son más reproducibles. La biología tiene mucho de azar, tiene además el tema de que todo es muy en chico, microscópico, las moléculas son difíciles de manejar individualmente. Todos esos problemas inherentes a la disciplina hacen que los avances sean más bien lentos y muy dependientes de avances tecnológicos y también de avances conceptuales. El avance en el cáncer es una piedra en el zapato porque ha sido muy difícil de resolver y básicamente tiene que ver con que todos los cánceres son individuales, únicos. Hay cosas que comparten, lo que los causa, pero los orígenes son multifactoriales. Creo que por ahí van los desafíos, y si bien estamos avanzando y hay herramientas que se están desarrollando, estamos hablando de muchos años, espero que no décadas, para tener solución para cosas como el cáncer. Y si bien en 2001 se secuenció el primer genoma humano y en 2005 inició este programa de investigación del genoma del cáncer, todavía faltan años para decir que eso dará frutos. Estamos en camino, es lamentable que sea tan lento, pero desde el punto de vista de la humanidad, son pocos años en términos de un desarrollo tan crítico como resolver un problema de salud tan amplio como el cáncer.

Cerebros perplejos: Un paseo neurocientífico por el octubre chileno y la pandemia

Más allá de nuestras diferencias, todos tenemos un cerebro, y es con él que cada uno de nosotros vivió el estallido social y vive hoy la crisis del covid-19. Dos eventos que irrumpieron en nuestras vidas, haciéndonos transitar desde aparentes certezas a confusas incertezas y que nos tienen desconcertados. Una pregunta común a ambos eventos es ¿por qué “no lo vimos venir”? ¿Por qué tanto el 18 de octubre como la llegada y rápida propagación del covid-19 en Chile nos tomó por sorpresa?

Por Andrea Slachevsky

En uno de los tantos memes sobre el buque que encalló hace poco en el Canal de Suez, el barco fue bautizado como “comportamiento” y la excavadora a la orilla del canal como “neurociencias”. Un meme que usó el contraste entre el imponente carguero Ever Given y la diminuta excavadora para ridiculizar las explicaciones exclusivamente neurocientíficas de la conducta humana sin tener en cuenta la necesidad de otras disciplinas.

Cualquier intento de analizar exclusivamente desde las neurociencias la conducta humana y, con mayor razón, los fenómenos sociales, debe leerse desde la perspectiva de ese meme: las neurociencias son solo una entre muchas disciplinas que permiten estudiar la conducta, y toda explicación que se limite a las neurociencias carece de seriedad científica. En los últimos años han emergido múltiples “neurodisciplinas”, supuestamente basadas en conocimientos neurocientíficos, que pretenden explicar diversos aspectos del comportamiento humano y entregar soluciones o “recetas”: neuroeducación, neuromarketing, neurobusiness, neuroliderazgo o neuromanagement, entre muchas otras. Kurt Fischer, investigador de la Universidad de Harvard y fundador de la International Mind, Brain and Education Society, decía lo siguiente sobre ciertas iniciativas educativas promocionadas como neurocientíficas: “Las neurociencias se relacionan con la mayor parte de los métodos educativos supuestamente basados en las neurociencias a través de una manera única y sutil: la afirmación de que los estudiantes tienen un cerebro”.

Ciertamente, el cerebro no está solo en la cabeza de los estudiantes. “Es un extraño giro del destino: todos los hombres cuyos cráneos fueron abiertos tenían un cerebro”, escribía el filósofo Ludwig Wittgenstein en su obra póstuma Sobre la certeza (1969). Un cerebro con el cual percibimos, le damos significado al entorno e interactuamos con él. No parece descabellado, entonces, intentar analizar acontecimientos sociales desde la perspectiva de lo que conocemos del funcionamiento del cerebro, siempre que no limitemos nuestro análisis a este enfoque. Al final y al cabo, la excavadora, aunque ridiculizada en tantos memes, es uno de los tantos engrenajes de la historia del carguero varado en el Canal de Suez.

Es con ese cerebro que cada uno de nosotros vivió el octubre chileno y la pandemia del covid-19. Dos eventos con semejanzas y diferencias que irrumpieron en nuestras vidas, haciéndonos transitar desde aparentes certezas a confusas incertezas y que nos tienen perplejos, llenos de interrogantes que, con un mínimo de humildad intelectual, debemos evitar responder de manera categórica. Una pregunta común a ambos eventos es ¿por qué “no lo vimos venir”? ¿Por qué tanto el 18 de octubre chileno como la llegada y rápida propagación en Chile del covid-19 nos tomó por sorpresa?

El octubre chileno fue para muchos un evento totalmente inesperado. Basta recordar algunas de las reacciones más médiaticas: “cabros, esto no prendió” o el audio filtrado sobre la “invasión alienígena”. En el caso del covid-19, quizás creíamos que la pandemia que causaba estragos en China y Europa no traspasaría las fronteras chilenas. El destacado filósofo italiano Giorgio Agamben, que irónicamente desarrolla su obra en torno a entender la evolución de la sociedad, escribió en febrero de 2020, en un artículo titulado “La invención de una epidemia”, que la situación en Italia no era tan grave ni el virus tan virulento como para justificar “las frenéticas, irracionales y del todo injustificadas medidas de emergencia para una supuesta epidemia debida al coronavirus”. Cito a Agamben no para denigrarlo, sino para mostrar que todos, incluso los más preparados de entre nosotros, podemos errar. “Sería bueno aprender a equivocarse de buen humor (…). Pensar es ir de error en error”, escribía en 1932 el filósofo francés conocido como Alain en su obra Charlas sobre la educación.

Una y otra vez pareciéramos presos de la misma ceguera: incapaces de percibir lo imprevisto. En 1957, Leon Festinger propuso la teoría de la disonancia cognitiva, cuya premisa es que las personas necesitan mantener una “coherencia cognitiva” entre sus pensamientos, emociones y conductas. La teoría de Festinger surgió desde el campo de la psicología social, pero desde 1964 sus investigaciones lo llevaron hacia los procesos perceptivos, indagando cómo las personas concilian las inconsistencias entre lo que perciben visualmente y los movimientos oculares para ver imágenes coherentes.

La teoría de Festinger es consistente con lo que sabemos de los mecanismos cerebrales de percepción y representación del mundo. Nuestro cerebro elabora una imagen coherente y sensible del mundo que percibe, un poco como lo intuye el escritor Albert Cohen en Libro de mi madre (1954) al rememorar su infancia en el puerto de Marsella: “Yo estaba un poco chalado. Estaba convencido de que todo lo que veía estaba verdadera y realmente, de verdad, pero en pequeñito, en mi cabeza. Si estaba a la orilla del mar, estaba seguro de que este Mediterráneo que veía estaba también en mi cabeza, no la imagen del Mediterráneo, sino que este mismo Mediterráneo, minúsculo y salado (…). Yo estaba seguro de que en mi cabeza, circo del mundo, estaba la tierra verdadera con sus bosques, todos los caballos de la tierra pero muy pequeños, todos los reyes en carne y hueso, todos los muertos, todo el cielo con sus estrellas y hasta Dios extremadamente monono”. Esa capacidad de recrear mundos coherentes se lleva al extremo en las vivencias de personas con el Síndrome de Charles Bonnet, que creen oír música a pesar de estar sordas o creen ver imágenes detalladas y coloridas a pesar de estar ciegas.

La ciudad estadounidense de San Luis, Missouri, se enorgullece de la ilusión óptica más grande construida: el Arco Gateway, de 200 metros de alto y de ancho. No importa de dónde se mire ni que sepamos que es una ilusión: siempre lo vemos más alto que ancho. “Las ilusiones ópticas son creadas así: los ojos ven lo que ven, aunque sepamos lo que sabemos”, escribe el lingüista y cientista cognitivo Massimo Piattelli-Palmarini en su libro Inevitable Illusions: How Mistakes of Reason Rule Our Minds (1993). Las ilusiones y otros errores perceptivos muestran que no percibimos el entorno explorándolo cuidadosamente y construyendo un mapa mental. Percibimos prediciendo el entorno sobre la base de información incompleta y de nuestras expectativas y conocimientos previos. Los mecanismos perceptivos facilitan la construcción de un mundo coherente con lo que esperamos.

“La percepción nunca está puramente en el presente; tiene que basarse en la experiencia del pasado (…). Todos tenemos recuerdos detallados de cómo se veían y sonaban las cosas anteriormente, y estos recuerdos se recuerdan y mezclan con cada nueva percepción”, escribía Oliver Sacks en Musicofilia (2007). Pero las ilusiones no son exclusivas de la percepción: existen también las ilusiones cognitivas. Si bien somos capaces de un pensamiento deductivo en que nos planteamos hipótesis que intentamos verificar, frecuentemente pensamos usando lo que Piattelli-Palmarini denomina atajos o “túneles” mentales, o usando sesgos cognitivos. Solemos usar la palabra sesgos para referirnos a prejuicios, pero en 1971 los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman introdujeron la expresión “sesgo cognitivo” para describir uno de los procesos fundamentales del pensamiento: la existencia de errores sistemáticos del pensamiento que lo desvían de la racionalidad.

Se han descrito múltiples sesgos cognitivos, como establecer asociaciones espurias o el pensamiento mágico, o el sesgo de confirmación, en el que descartamos información que entra en conflicto con decisiones y juicios pasados. Estudios recientes han contribuido a dilucidar las bases neurales de algunos de estos sesgos. En un estudio publicado en 2019 en la revista Nature Neurociences, Andreas Kappes y colaboradores de la Universidad de Londres mostraron que el sesgo de confirmación se asocia a una variabilidad de la representación neural de las opiniones emitidas por otros: la representación es más importante cuando confirma nuestras opiniones. Las ilusiones perceptivas y cognitivas quizás son uno de los mecanismos que permiten explicar nuestra sorpresa frente a acontecimientos que, sin embargo, muchos especialistas predecían.

Pero entonces surge otra pregunta que queda abierta, relacionada con nuestra vivencia del covid: ¿por qué hemos perdido el asombro? A un año del inicio de la pandemia, parece que nos hemos acostumbrado a esta realidad inesperada y escuchamos sobre más de 100 muertes diarias en Chile o más de 4.000 en Brasil con cierta indolencia. Como dijo Stalin, “la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de millones es una estadística”. Incómoda pregunta, porque sugiere que nos cuesta concebir lo inesperado, pero a la vez naturalizamos rápidamente nuevas realidades y nos insensibilizamos ante el dolor ajeno.

Volviendo a nuestro meme: así como es absurdo pretender explicar el barco de la conducta solo con la excavadora de las neurociencias, es también absurdo pretender explicar fenómenos sociales como el estallido social o nuestra respuesta a la pandemia basándose solo en el estudio de cerebros aislados. Pero el conocimiento de las trampas del cerebro y nuestros sesgos cognitivos que proviene del análisis del cerebro es esencial para abrirnos a información que pueda estar en conflicto con nuestras creencias y experiencias. Como replicó Jean al rey Salomón en La angustia del rey Salomón, de Emil Ajar: “Debemos esperarnos a todo, y especialmente a lo inesperado, Sr. Salomón”.

Conversación: el rol del conocimiento en la transformación del modelo de desarrollo en Chile

La atención mundial que ha concitado la generación de una vacuna que ponga a raya el Covid-19 y los anuncios de los organismos internacionales sobre cómo se propaga la enfermedad, cómo se trata y cómo creamos estrategias que nos permitan superar las crisis social y política tras la pandemia nos han mostrado como nunca hasta qué punto dependemos del conocimiento. ¿Cuál es su lugar en la sociedad actual? ¿Quién lo genera? ¿Nos sirve para cambiar lo que somos como comunidad? Esas son algunas de las preguntas que el vicerrector Flavio Salazar, la académica Adriana Bastías y el académico Claudio Gutiérrez se hicieron en esta conversación registrada el pasado 7 de octubre.

Por Jennifer Abate C.

¿De qué manera deberíamos comenzar a pensar el desarrollo del conocimiento y cuál es el rol que este debe jugar en una sociedad que pretende avanzar hacia el desarrollo?