“En la medida en que el movimiento mapuche articuló su demanda por autodeterminación en su crítica a la desposesión del neoliberalismo, en las tierras ocupadas por los colonos criollos se despertó la xenofobia adormecida por los 17 años de dictadura militar. Su explosión durante la Unidad Popular fue una tormenta que disfrazó su anti mapuchismo en su lucha anti comunista a raíz de la Reforma Agraria que azotó Cautín en 1971.”

Seguir leyendoLes sobrevivientes del mundo binario avanzan con más orgullo que miedo

Por Franco Fuica

El avance de los gobiernos fascistas en América Latina nos ha tomado por sorpresa como movimiento LGBTI porque hemos estado construyendo leyes estas últimas dos décadas para reconocer y garantizar los derechos igualitarios y pensamos que ése era el curso obvio del avance de derechos humanos en una región asolada por las dictaduras cívico-militares. Pero no, el péndulo estaba destinado a volver al otro polo y sentimos con más intensidad el cambio de dirección a la derecha con la elección de Bolsonaro en Brasil, con la que ya suman seis países con gobiernos conservadores y con agendas poco claras respecto de las personas LGBTI, Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Además, están los dos gobiernos que si bien no son del todo conservadores y no son de derecha, no tienen la mejor gestión política ante las diversidades, como Bolivia y Venezuela, más los países de Centroamérica que no tienen aún desarrollada la capacidad de gestionar las diversidades debido a las profundas pobrezas y contextos de violencia de pandillas que mueven drogas a través de sus territorios, sembrando terror entre sus vecines.

No sólo no hemos tomado el peso que dicha elección tiene sobre nuestra política interna en materia de reconocimiento de nuestros derechos en leyes, normativas, circulares y sentencias, entre otros, sino que hemos pasado por alto que la situación nos afecta regionalmente dado que en las campañas surgen actores similares en cada uno de los países de la región, como los fundamentalistas religiosos que trabajan sistemáticamente por limitar derechos y que comparten estrategias comunes y contextos similares, como la pobreza, la desinformación, la mala calidad de la educación, la escasez de trabajos estables y decentes, los miedos a la inseguridad, la falta de servicios garantizados por los Estados, los altos niveles de criminalidad, delincuencia e impunidad. A esto se suma que los grupos conservadores están cerca de las esferas de poder y de los medios de comunicación, donde pueden evitar que ciertas ideas se propaguen y otras tengan tribuna, aunque carezcan total y absolutamente de sentido común, como es el caso del movimiento “Con nuestros niños no se metan”, que reclama sin cesar por menos Estado y más familia. Estos movimientos le ofrecen a la ciudadanía un espacio social, una vinculación emotiva, un sentido del deber, un libro sagrado, y establecen relaciones de vasallaje y dominación muy propias del fascismo, que rápidamente les permiten a todos descansar sin tener que decidir, sólo obedecer, con el fin de cumplir con una planificación divina fuera del entendimiento racional. Posterior a ello, todo cuanto esté en contra de las normas de los fundamentalistas será el blanco de sus ataques virulentos, llenos de ira y discriminación.

Con todo, se establece la naturalización de los discursos de odio entremezclados con la libertad de expresión, lo que no parece inmutar a la opinión pública ni a los medios de comunicación, que siguen buscando noticias para generar polémicas y confundir a una ciudadanía que no tiene argumentos para evaluar el mérito de tales dichos, una práctica que sólo robustece la desconfianza y puntualiza la polarización, pues ofrece una realidad televisiva plagada de inseguridad y que fortalece el individualismo y la homolesbobitransinterfobia, dejando a las “minorías” sin la consideración en tanto personas, sin derechos humanos, presas de los prejuicios y la vulneración que ha cobrado tantas vidas de las maneras más horrendas e injustas.

Al mismo tiempo, es innegable que en estos últimos años hemos avanzado como nunca en la historia: hoy la cárcel del género es cada vez más cuestionada y denunciada. Ahí surge la paradoja: la misma región del mundo donde hay mayor cantidad de asesinatos a personas trans es al mismo tiempo una de las que más ha avanzado en este siglo en el reconocimiento de derechos que crean un piso mínimo de garantías. Según las cifras publicadas por Transgender Europe, año a año se incrementa el número de asesinatos de personas trans y claro, a mayor visibilidad, mayor rechazo. El reporte del año pasado registró 369 personas asesinadas en el mundo, 44 más que en el año anterior. De acuerdo a la comparación de cifras por continente y a un estudio longitudinal de 10 años, se han registrado 2.982 personas trans asesinadas, de las cuales 79% corresponde a Sudamérica y Centroamérica. La cifra es desoladora porque sin tener el detalle y sólo por el conocimiento de la realidad trans que tengo de la región, diría que mucho menos del 10% se ha investigado y muy pocos casos han tenido un desenlace que sancione el asesinato. En tanto, los medios de comunicación aún mencionan sus pronombres y nombres legales sin el más mínimo respeto por sus identidades, y en la mayoría de los casos son recordades con burlas en las páginas amarillistas de los diarios locales, donde se destaca su nombre legal y se hace mofa de su nombre social. Aún es posible leer en Centroamérica titulares que llaman al desprecio de personas trans y que justifican su muerte.

En ninguna parte los cambios legales han sido gratuitos, han costado sangre, sudor y lágrimas. Les niñes trans de ayer, que hoy somos adultes y activistas de la causa, estamos luchando porque las nuevas generaciones tengan lo que nosotres no tuvimos. Se trata de leyes de reconocimiento de la identidad de género y anti discriminación, las que han sido logros de las organizaciones y de activistas que hemos conquistado el derecho a ser nombrades, a ser reconocides a través de un trabajo colectivo pero agotador de educación constante de nuestros representantes, de nuestros gobiernos y de nuestras instituciones. Más veces de las que desearíamos hemos aportado horas de nuestra existencia para capacitar en cuestiones tan simples como establecer que el uso del nombre social es la primera acción de respeto hacia las personas trans. Es necesario destacar que ni en Chile ni en Argentina, Uruguay, México, Ecuador o Bolivia se han discutido ni votado con absoluta convicción las normas relativas a las identidades de género; los votos han salido a regañadientes con requisitos abusivos, ridículos y patologizantes, estableciendo límites a las garantías constitucionales, como es el caso de Bolivia, derivadas de las presiones de los grupos fanáticos religiosos que en todos los niveles surten efecto y han logrado pausar pero no detener el avance.

En Chile, este año será recordado como el año de la revolución transfeminista, con miles de personas en las calles gritando “que todo el territorio se vuelva feminista”, llevando a las tomas universitarias las temáticas de género que alguna vez, hace más de diez años, propuse en un CONFECH del año 2006, pero no era su tiempo. Hoy sí es el tiempo.

Este año, después de más de cinco de discusión legislativa, se logró promulgar el 28 de noviembre la Ley de Identidad de Género; este año, de la mano de la actriz trans Daniela Vega celebramos el primer Oscar a una persona trans en la historia de la Academia de Hollywood y este año ha explotado el uso del lenguaje inclusivo que conocí en 2008 y que trajimos a Chile desde Brasil junto a Michel y Ana Lucía, y que hoy está presente hasta en noticiarios y es parte incipiente de la lengua coloquial. Ya nadie está ajeno al todes. Todes tienen una opinión respecto a ello, buena o mala. Este año escuchamos y leímos la palabra trans más veces que en toda la historia de la humanidad gracias a muches valientes que nos abrieron paso resistiendo en las esquinas, en el anonimato, en las poblaciones, en la vega, para que hoy podamos ser visibles con más orgullo que miedo y reivindicando las voces y discursos trans tantas veces usurpados por voces cisgénero que poca conciencia tienen e intentan una y otra vez protagonizar la demanda de reconocimiento trans, invisibilizando el inmenso avance de vocerías trans que han surgido estos últimos años.

Este año también marcó un antes y un después en el derecho comparado de las identidades trans debido a la discusión de la Ley Integral Trans en Uruguay, que incluye la reparación histórica en trabajo, educación, salud y seguridad social, la cual parte reconociendo la desventaja histórica que hemos vivido producto de la negligencia e ignorancia del Estado uruguayo. Este año se dio a conocer con fuerza la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insta a los 34 Estados del sistema a legislar a favor de las identidades trans y del matrimonio igualitario. Este año Chile y Canadá han presidido la primera coalición para velar por la igualdad de derechos LGBTI en el mundo.

El 2018 ha marcado un periodo de cambios y fuertes contrastes. Avances importantes en materia de derechos humanos y duros retrocesos políticos en las diversas latitudes de nuestra América. Sin embargo, el tiempo avanza incesante y nuestras vidas brillan y se visibilizan cada día más, haciendo frente al camino dificultoso de la resistencia cultural que ha despertado a criaturas que creíamos extintas, poseedoras de increíbles discursos odiosos, escasos de sentido común y complejos de desarmar, pues se aprovechan de la ignorancia y miedo de la población. Consignas gritadas sin contexto como “No a la ideología de género” han logrado instalarse en la opinión pública y nosotres y nuestres aliades estamos intentando desarmarlas. La derecha y los grupos conservadores siempre han recurrido a discursos insostenibles que generan confusión, pero que son muy efectivos en su objetivo: desviar la atención hacia consignas breves y vacías mientras retrasan urgentes avances sociales con el fin de detenerlos e incluso hacernos retroceder. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Libertad de culto, libertad de expresión, conservadurismo, miedo, ignorancia, mal vivir, fascismo, incitación al odio, vinculaciones con poderes fácticos? Las especulaciones son variadas, pero lo que reciben de vuelta es, parafraseando a Daniela Vega, rebeldía, resistencia y amor, con toda la valentía de les sobrevivientes de un mundo binario.

Tal vez un simulacro

Por Lina Meruane

Tal vez recién ahora estemos empezando a comprender que el fascismo sólo se había dormido y resbalado de sus múltiples sillones presidenciales a lo largo del continente, a lo ancho del planeta; al caer volvió a despertar, se quitó la gorra militar y los bototos, se desempolvó el trasero, se puso una chaqueta, se apretó el nudo de la corbata, se sacudió el pelo lleno de canas y se instaló detrás de las cortinas a hacer de las suyas: influenciar (cuando no comprar) a los políticos de turno, dictar la continuidad de las políticas neoliberales y seguir propagando sus ideas a través de unos medios que continuaba controlando, a la espera de un momento más propicio, soñando volver a tomarse el sillón, esta vez por las urnas.

Pero tal vez no debamos llamar fascismo a esto que estamos viendo aparecer. Ya no se trata de la misma derecha fascista que conocimos y sufrimos y creímos definitivamente derrotada cuando los militares volvieron a sus regimientos y se precipitó la marea de gobernantes que prometían, usando la plataforma de un populismo de izquierdas –un populismo inclusivo–, trabajar por y para el pueblo y unir el continente para fortalecerlo ante las agendas usureras del capitalismo planetario.

Y tal vez debimos prever que ese halo rosado que cubrió el mapa latinoamericano a inicios de este siglo no iba a durar: hubo altos pero también hubo bajos en esos gobiernos que apostaron a revertir el racismo, la pobreza y la creciente desigualdad provocada por décadas de neoliberalismo. Los problemas económicos no fueron pocos y la oposición de las élites, enorme. Algún líder de esa izquierda desconfió de las élites que tenía alrededor o de la veleidad de sus propias bases o se enamoró del trono y no quiso abandonarlo y se alargó en el poder, desconociendo el pacto de la alternancia y, sobre todo, la necesidad de abrirle paso a los sucesores.

Tal vez sea cierto, pienso con tristeza, que algunos se dejaron llevar por ese poder al que nunca habían accedido, que no estuvieron a la altura de sus promesas, que tuvieron que transar en espacios políticos históricamente turbios donde siempre hubo transacciones ilícitas. Que fue por ahí que salieron sus contendores, a difamarlos, a denunciarlos por hacer las mismas cosas que ellos mismos habían hecho. Sea como fuere, sin que lo avizoráramos se invirtió la marea y en su reflujo apareció una derecha distinta, una derecha que había comprendido ciertos trucos del populismo y estableció el suyo propio –un populismo excluyente que asociamos con el fascismo por falta de mejores términos.

Tal vez no debiéramos usar esa palabra equívoca para nombrar lo que se nos viene encima: una derecha tan racista, clasista, nacionalista y desvergonzadamente misógina como la de antaño, aunque no golpista. Una derecha que fue fraguando discursos de odio, que fue alimentando a su base de inquina y de desprecio por los otros que no eran sus iguales. Todo eso mientras creíamos que estábamos pudiendo reconocer a los demás en su diferencia y cuidar el modo de nombrar a los demás deshaciéndonos del insulto y la humillación, es decir, creyendo, acaso ingenuamente, que habíamos aprendido el valor de cuidar del otro que vive, trabaja y sueña entre nosotros y como nosotros. Ahora comprendemos que estábamos equivocados, equivocadas: alguien estaba concitando el odio a nuestras espaldas.

Eso es lo que llevaba años haciendo, por ejemplo, la derecha en los pueblos y los campos y hasta en los rincones más desolados (y armados hasta las muelas) de los Estados Unidos. Tal vez ese trabajo previo explique que Donald Trump, haciendo estallar ese odio, subiera en las encuestas y se tomara la presidencia (sin el voto popular pero con un gran margen de votantes blancos de la derecha conservadora, supremacista, religiosa). Y de un momento a otro, a grito pelado, a golpes incesantes de tuiter, cambiara las reglas del juego político e hiciera lo que quisiera respaldado por el partido que lo había hecho presidente. Como un espejismo pesadillesco y sureño algo similar ha sucedido con Jair Bolsonaro, un deslenguado diputado de derechas que aprovechándose del trabajo sucio hecho por otros se convirtió en el nuevo presidente de Brasil.

Y si digo que tal vez fascismo no sea la palabra adecuada es porque lo que conocimos como fascista era un movimiento idealista de entre-guerra, modelado sobre las virtudes de un pasado que se oponía a las dos utopías racionalistas y materialistas lanzadas hacia el futuro: la comunista y la capitalista. El fascismo europeo del siglo pasado era contrario tanto a la arenga transnacional comunista como a las ansiedades privatizadoras del sistema capitalista que tanto defienden Trump, Bolsonaro y tantos líderes de la derecha recalcitrante. Siguiendo resumidamente ciertas hipótesis del historiador Christopher Browning, veo, con él, que hay “preocupantes similitudes pero igualmente preocupantes diferencias” entre la actualidad estadounidense (y tal vez muy pronto la brasileña) y el fascismo del pasado. Menciono las más estremecedoras para marcar esos parecidos pero también las claras desviaciones capitalistas que no son las del fascismo de antaño. En común hay varias. El aislacionismo en política exterior y la estigmatización de los aliados. La exaltación del nacionalismo blanco, del hombre blanco (ario, anglosajón, criollo) y a veces también de la mujer blanca. Una misoginia validada por algunas de esas mujeres. El cierre de fronteras y el acoso a la migración. La negación de todo principio humanitario. La valorización del orden por sobre la ley. Y con ciertas variaciones están el asesinato “preventivo” del hombre negro, la criminalización del hombre negro, el masivo encarcelamiento y la esclavización del hombre negro en prisiones privadas de alto rendimiento, así como la conveniente supresión del voto negro. La redistribución de los distritos de votación. Los pactos con la empresa privada para que financien, ya legalmente, los partidos que luego los recompensarán. Los ataques a la prensa libre y la manipulación de los hechos. La normalización y la propagación de discursos del odio. La destrucción de las instituciones, los fundamentos y las normas democráticas que existen para mantener un equilibrio entre los poderes del Estado. Son todas parte de la agenda de una derecha cada vez más feroz y “alternativa” que consiente el totalitarismo sin comprender (o tal vez comprendiéndolo, ciertamente aplaudiéndolo) que eventualmente el presidente pueda prescindir del partido y hasta de la gente que lo apoya.

Hasta ahí la cercanía con el pasado fascista que tal vez no sirva para entender hacia dónde vamos. Hay “preocupantes diferencias”, advierte el mismo Browning, diferencias que importa examinar. Porque si el fascismo europeo celebró las políticas antidemocráticas que estaba llevando a cabo entonces, hoy no parece hacer falta esa celebración. Lo que hay hoy –y tal vez este sea un mejor concepto– es lo contrario, la utilización de la democracia como escudo legitimador de un nuevo totalitarismo. Es decir, la aparición de una democracia “vacía” de la que no queda más que el armazón, una democracia eufemísticamente llamada “de baja intensidad” como la que se ha instalado en Estados Unidos, Rusia, Turquía, Hungría, Filipinas, y yo agregaría Israel, y hacia la que se dirigen Brasil (cuyo presidente no ha asumido todavía) y tal vez Argentina, cuyo presidente tiene a Trump de modelo, y Chile, si nuestro país continúa violentando a la comunidad mapuche tras el uso ilegítimo pero “legal” de la ley antiterrorista, y manipulando criminalmente la verdad de los hechos.

Estas democracias falseadas, estos simulacros de democracia amparados en la mentira ya no necesitan que la oposición desaparezca, sobre todo si esa oposición ha sido cómplice del establecimiento y mantención de la trama neoliberal (como ha señalado el cientista político Rodrigo Karmy para el caso chileno) y si esa oposición está dividida o desarticulada, como suele encontrarse la oposición tras una derrota electoral. A estos regímenes les sirve tener de enemiga a la oposición, culparla de todo, declararse víctimas de sus ataques (Bolsonaro subió su puntaje gracias a una puñalada paradójicamente enviada por “orden de Dios”). Sobre todo les sirve para legitimarse, a estos nuevos regímenes, mantener elecciones que los aseguren en el poder. (Esto ya lo habían entendido los dictadores latinoamericanos de antaño, hasta Pinochet, mi ejemplo más cercano, buscó legitimarse por la vía electoral). Para lo mismo parece estar sirviendo hoy la prensa opositora (que en Chile siempre ha sido precaria y es, hoy, casi inexistente): controlar la prensa, censurarla como antes, se ha vuelto innecesario: esa prensa puede ser explotada con fines políticos, asegura Browning. Acusarla de engañosa levanta las iras de la base mientras la marejada de noticias (en efecto) mentirosas y de hechos (en efecto) manipulados, provenientes de presidentes-mentirosos-en-serie han contaminado de tal manera el flujo de información que la verdad se ha vuelto irrelevante para formar opinión pública.

Dentro de esa irrelevancia, de la oposición, de los medios, de la democracia como la conocimos, se levanta una violencia sin precedentes. Porque como señala Karmy en unas líneas contundentes: “la violencia que quiere ser legítima es aquella que se realiza en y como democracia”. Y es precisamente esa violencia la que está devorando lo que todavía queda en pie.

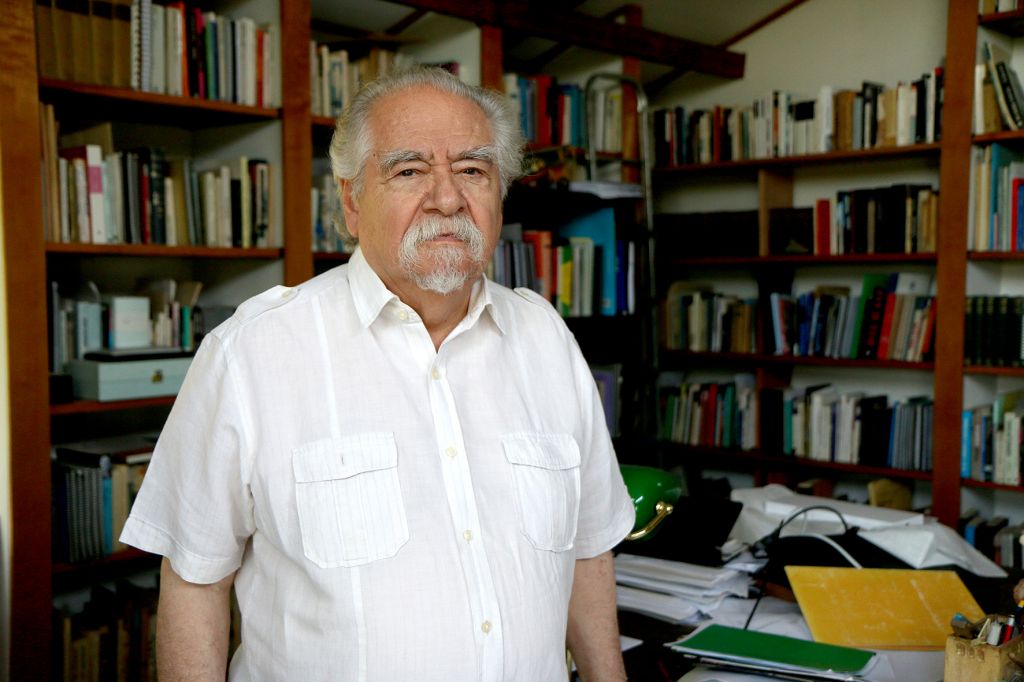

Fascismo latinoamericano

Por Grínor Rojo

Yo estoy cada vez más convencido de que lo que llamamos fascismo es una tendencia permanente de los seres humanos y de su historia. En lo que toca a Occidente y, con más precisión, en lo que toca a la historia del Occidente moderno, estuvo ahí desde el día uno. El Maquiavelo que en la Florencia del quinientos aconseja al Príncipe y le dice que lo que debe hacer para asegurarse de que tiene al Estado bajo control es “ganar amigos, vencer o con la fuerza o con el fraude, hacerse amar y temer por los pueblos, hacerse seguir y reverenciar por los soldados, eliminar a quienes pueden o deben ofenderte, innovar el antiguo orden, ser severo y agradable, generoso y liberal, eliminar la milicia desleal, crear otra nueva, conservar las amistades de reyes y príncipes de manera que tengan que favorecerte con cortesía o atacarte con respeto” es un buen ejemplo. Ese Maquiavelo, para quien la política consistía en el logro y la retención del poder a no importa qué precio, era un fascista de tomo y lomo. Y de ahí en más.

En la América Latina del siglo XX hubo fascismo clásico en los ‘30 y en los ‘40. Más o menos grande en la Argentina, en Brasil y en México, y de mediana intensidad en Chile, en Perú y en Bolivia (para no hablar sobre los dictadores centroamericanos y caribeños, por ejemplo, sobre la condecoración a Mussolini por parte del Jorge Ubico en Guatemala ni sobre el bigotito a la Hitler que luce el dominicano Trujillo en algunas de sus fotos más conocidas). Postfascismo clásico hubo en Paraguay con la dictadura de Stroessner, que duró hasta 1989, y en el justicialismo argentino de la segunda época, el que se viene abajo con la revolución del ‘55. Perón, que dio refugio a cinco mil nazis escapados de la guerra y que se fue al exilio en el ‘55, escogió un itinerario sugerente: partió primero al Paraguay de Stroessner, luego a Panamá, donde tenía amigos de su misma persuasión desde hacía mucho, en seguida a la Venezuela de Pérez Jiménez, de ahí a la República Dominicana de Trujillo, para rematar en la España de Franco en 1960, donde estuvo viviendo hasta noviembre de 1972.

Pero vamos a la cosa más actual. Primero fueron las dictaduras anticomunistas o, mejor dicho, las dictaduras anti cualquier cosa que oliera a progresismo, las que, espoleadas por los Estados Unidos de la Guerra Fría, se estrenan con el golpe contra Jacobo Árbenz en Guatemala, en 1954. Ese golpe fija un pattern. Organizado por la CIA a solicitud de la United Fruit Co., con respaldo popular en Estados Unidos (poseídos a la sazón los estadounidenses por la histeria mccarthysta), sumó internamente a la oligarquía guatemalteca, a la jerarquía eclesiástica, a los grupos medios anticomunistas y a un sector de los militares. La CIA forma entre tanto en Honduras un ejército, al mando de un coronel desafecto, que había recibido entrenamiento previo en Fort Leavenworth, en Estados Unidos, Carlos Castillo Armas. Ese ejército cruza la frontera el 18 de junio del ‘54, al tiempo que pilotos estadounidenses bombardean la ciudad capital. Debutaba de ese modo un pattern que la CIA iba a replicar posteriormente en otros países latinoamericanos, en Cuba en 1961 (donde fracasó), en Brasil en el ‘64 (éste el primero de los golpes de postguerra en Sudamérica, donde los marines estadounidenses estuvieron listos para desembarcar pero no lo hicieron porque el gobierno de Goulart colapsó sin su ayuda) y en Chile en 1973 (nótese que el bombardeo aéreo de La Moneda, en septiembre del ‘73, no fue novedoso en absoluto, aunque deba reconocerse que a diferencia de lo acaecido en Guatemala, fueron pilotos chilenos los que tuvieron el indigno honor de conducir los Hawker Hunter que lo ejecutaron).

Casi coincidiendo con la caída de los socialismos “reales” y con el retroceso de la izquierda mundial en los ‘80, desvaneciéndose de esa manera y a todo vapor el “peligro comunista”, aparece en el horizonte un nuevo objetivo: el desmantelamiento de lo obrado por el Estado de bienestar, el modelo económico vigente en el mundo y en América Latina desde la gran depresión, y su sustitución por un modelo capitalista globalizado. Este desmantelamiento se debe a la crisis del capitalismo. Desde 1971, que fue el año en que Richard Nixon le puso fin en Estados Unidos al patrón oro para el dólar, a lo que se añadió en 1973 y 1974 un aumento de los precios del petróleo, las dificultades del capitalismo internacional no han hecho otra cosa que multiplicarse. Entre 1982 y 1989 sobrevino la llamada “crisis de la deuda”, la que aun cuando impactó a los países latinoamericanos principalmente, amenazaba internacionalizarse desestabilizando con ello a la totalidad del sistema; en 1997 se desató en el sudeste asiático el dominó de las devaluaciones, ominosas también para las operaciones del capitalismo, reproduciéndose a todo lo largo y ancho del globo terráqueo; luego se produjo el caos financiero de 2007, cuando Lehman Brothers fue el primero dentro de un grupo de grandes bancos estadounidenses que se declararon en quiebra; el de 2008, cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria española; el de 2012-2013 en toda la eurozona, que dejó 24.7 millones de personas sin trabajo; así como el de 2015-2016, con una caída en picada de los precios de las materias primas, como los chilenos pudimos experimentar en el caso del cobre y los venezolanos, mexicanos y ecuatorianos en el del petróleo. Tales son sólo los hitos mayores de una curva descendente que ha durado más tiempo del que los capitalistas están dispuestos a tolerar.

Dado este estado de cosas, ellos hacen lo que siempre han hecho en circunstancias análogas: se embarcan en una campaña de reacumulación del capital, expandiendo territorialmente sus operaciones hacia comarcas del globo que no habían sido incorporadas hasta ahora dentro de la órbita de sus actividades o que no lo habían sido suficientemente, al mismo tiempo que profundizan la capacidad de extracción de plusvalía al interior de las comarcas que se encuentran bajo su dominio (creación de nuevas necesidades, exacerbación del consumo, etc.).

Por cierto, esta nueva coyuntura necesita para implementarse “científicamente” de una ortodoxia teórica, que es la que proporciona la ideología (ellos dicen “ciencia económica”) “neoliberal”, y los “adelantados” en la materia fuimos los chilenos. Tan adelantados fuimos que incluso la empezamos (la empezaron) a implementar antes de que el Consenso de Washington fijara las medidas que debían tomarse: disciplina fiscal, reordenación de las prioridades del gasto público, reforma tributaria, liberalización de las tasas de interés, tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación para distender las barreras al ingreso y salida de productos, estimulándose de ese modo la competencia, y derechos de propiedad garantizados. En efecto: cuando los de Washington emitían estas recomendaciones, en 1989, en Chile ya se estaban realizando. A punta de bayoneta, es claro. El ladrillo, la biblia de los neoliberales chilenos, se escribió y circuló confidencialmente durante el periodo de Allende y el líder de los Chicago boys, Sergio de Castro, fue designado asesor del Ministerio de Economía tres días después del golpe, el 14 de septiembre de 1973. En abril de 1975, mientras Pinochet se sacaba de encima por las buenas o por las malas a los últimos generales nacionalistas, de Castro ascendió a ministro del ramo, cargo que ocupó hasta 1976 cuando el dictador lo sacó de Economía y lo puso en Hacienda, esta vez hasta 1982. Cada uno de estos ascensos del ínclito de Castro en la escala del poder fue acompañado por un crecimiento y una entronización mayor de los miembros de su equipo en el gobierno. En 1992, en el prólogo a una edición de El ladrillo que financió el Centro de Estudios Públicos, él lo recuerda así:

“El caos sembrado por el gobierno marxista de Allende, que solamente aceleró los cambios socializantes graduales que se fueron introduciendo en Chile ininterrumpidamente desde mediados de la década de los 30, hizo fácil la tarea de convencerlos [a los militares] de que los modelos socialistas siempre conducirían al fracaso. El modelo de una economía social de mercado propuesto para reemplazar lo existente tenía coherencia lógica y ofrecía una posibilidad de salir del subdesarrollo. Adoptado el modelo y enfrentado a las dificultades inevitables que surgen en toda organización social y económica [sic], no cabe duda que el mérito de haber mantenido el rumbo sin perder el objetivo verdadero y final corresponde enteramente al entonces Presidente de la República.

Los frutos cosechados por el país, de los ideales libertarios que persiguió ‘El Ladrillo’, son, en gran medida, obra del régimen militar. En especial del ex Presidente de la República don Augusto Pinochet y de los Miembros de la Honorable Junta de Gobierno. Nosotros fuimos sus colaboradores”.

Ahora bien, Chile es el único país de la región en que el modelo neoliberal se ha podido implantar plenamente. En ningún otro país de Latinoamérica ha logrado entronizarse como aquí, no obstante los esfuerzos reiterados porque así ocurra. Para dar sólo cinco ejemplos tópicos: en México, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994; en Colombia, desde la presidencia de César Gaviria, entre 1990 y 1994; en el Perú, sobre todo durante el periodo que sigue al autogolpe de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000; en Bolivia, desde el fin del cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro, en el ‘89, y especialmente en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y hasta el segundo que culminó con su fuga a Estados Unidos en 2003; y en Argentina, en dictadura con José Alfredo Martínez de Hoz, luego en democracia con Carlos Menen, entre 1989 y 1999 (ésa una intentona horrenda, que no sólo no prosperó sino que hundió al país en el peor de los marasmos. En la Argentina, un país productor de alimentos como no hay muchos en el mundo, ¡se registraron en esos años episodios de desnutrición!), y desde 2015 con Mauricio Macri, que lo está haciendo tan bien (o tan mal) como Martínez de Hoz y Menem. En todos estos casos, el proyecto y su fundamentación fueron los mismos: se estaba haciendo en el país lo que había que hacer. Era la “ciencia económica” la que así lo indicaba.

Pero a comienzos del nuevo milenio a los neoliberales le salió al paso el “socialismo del siglo XXI”: Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en el Brasil, los Kirchner en la Argentina. Atacados ferozmente por todos los flancos y de todas las maneras imaginables, hoy el único sobreviviente es Morales. Bastaron apenas ocho años para que Hugo Chávez, muerto en 2013, fuera sucedido por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde la desaparición de su mentor y a quien asedia hoy una crisis económica y política gigantesca; para que Rafael Correa cumpliera su mandato en la presidencia ecuatoriana y Lenin Moreno, su antiguo vicepresidente, se convirtiera en su adversario; para que, cosa increíble, Lula da Silva terminara en la cárcel y Dilma Rousseff, su heredera política, fuese destituida; y para que Cristina Fernández de Kirchner se encuentre también a las puertas del presidio. Podrían sumarse a estos cuatro casos otros tres: el de El Salvador, un país con un gobierno de izquierda, pero en el que las pandillas, las “maras”, fijan el rumbo de la vida nacional; el de Paraguay, donde Fernando Lugo fue despojado de su cargo en junio de 2012 con un verdadero “golpe parlamentario” y donde en la actualidad gobierna una derecha cerril; y el nicaragüense, donde Daniel Ortega se aferra al poder de una manera nada envidiable. A la desafiante UNASUR, la esperanza integracionista del bolivariano Hugo Chávez, la habían abandonado hasta abril de 2018 seis de sus socios más importantes: Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú.

¿Qué pasó? Pasó que con el imperialismo no se juega. En los ‘70 y ‘80, la CIA y sus cofrades latinoamericanos habían hecho uso de las armas sin asco. El resultado fueron más de tres mil asesinados en Chile, más de treinta mil en Argentina y más de doscientos mil en Guatemala. Desde los ‘90 en adelante guardaron las armas (no del todo, no se crea) y apostaron a las potencialidades de un aparato comunicacional al que la revolución de las TIC había fortalecido. Sembraron así la percepción (la percepción, porque no es la realidad) de la corruptela y la inseguridad bajo las administraciones de los dizques socialistas del siglo XXI. Convencieron a la población de que había que tener mano dura con los delincuentes y con los corruptos y que para ello era preciso elegir “hombres fuertes”. Y la población fue a votar por ellos (¡salvo en México!).

Ocurrió así algo parecido a lo que se vio en la Alemania de Weimar. Gobiernos socialdemócratas débiles que prometieron mucho y dieron poco, crisis económica (según la CEPAL, en América Latina la pobreza llegó en 2017 “a 186 millones, es decir, el 30.7% de la población, mientras que la pobreza extrema afectó al 10% de la población, cifra equivalente a 61 millones de personas”), desorden político y social y un demagogo que sale de la nada y que grita que él va a poner orden en ese desmadre. Simultáneamente, un capitalismo de poderosos empresarios que no trepidan en tirar por la ventana el prejuicio según el cual la libertad económica debe acompañar a la libertad política. De nuevo, los brillos chilenos se adelantaron en este viraje. El gran descubrimiento de Jaime Guzmán Errázuriz fue que sus preferencias conservadoras en política y católicas en religión (franquistas en sus orígenes, recuérdese) no sólo podían convivir cómodamente con el programa económico neoliberal, sino que el programa económico neoliberal era el medio más idóneo para hacerlas florecer. Pinochet ha de haberse sobado las manos. Él, que para entonces ya se había deshecho de sus competidores y era el más igual entre sus iguales, no pudo menos que percatarse de que el camino que Guzmán le estaba ofreciendo era el más promisorio. Iba a ser así el suyo el primero de una serie de matrimonios regionales, pletóricos de expectativas retrógradas y que a los padres de la patria les hubieran hecho caer la cara de vergüenza, de una economía neoliberal con un gobierno fascista.

Ciencia, universidad y bien común

Una vez más, la discusión sobre el presupuesto de la nación obliga a preguntarse acerca de qué es importante para el país y qué no lo es: cuáles son las prioridades. Desde las academias y sociedades científicas y desde las universidades, se ha intentado llamar la atención sobre el hecho de que la inversión en ciencia y tecnología alcanza a tan sólo un 0,36% del Producto Interno Bruto.

El presupuesto y los reclamos nos llevan a considerar dos interrogantes. Primero, si 0,36% es mucho o poco. Segundo, si es a las personas e instituciones vinculadas a la academia a quienes les corresponde reclamar.

Para abordar ambas cuestiones sirve una analogía. Si en una población periférica hay una escuela y hay un consultorio a los que se asigna un determinado presupuesto, cabe preguntarnos a quién corresponde juzgar si ese presupuesto es mucho o poco y a quién interesa un aumento del presupuesto. No hay una cifra presupuestaria correcta de por sí, pues es la población la que debe valorar según sus propios intereses lo adecuado o no del presupuesto. Así como es también la población misma la que habrá de reclamar si sus expectativas no son cumplidas. No son los profesores quienes definen el valor de la escuela ni es el personal de salud quien define el valor del consultorio. Es la población donde están la escuela y el consultorio.

Del mismo modo, no corresponde a la academia juzgar si 0,36% del PIB para ciencia y tecnología es mucho o poco, porque, en realidad, eso depende de lo que queramos como sociedad. Si quisiéramos seguir siendo un país cuya economía se basa principalmente en la exportación de recursos naturales, incrementar ciencia y tecnología podría ser una pérdida evitable (y así parece haberse interpretado hasta ahora). Por el contrario, si quisiéramos diversificar nuestra matriz productiva y pasar a una sociedad con una economía basada en el conocimiento, ese porcentaje es, a todas luces, absurdo, y la meta, imposible.

No es en absoluto exagerado afirmar que la inversión en ciencia es una de las decisiones políticas más importantes que cualquier país, empezando por el nuestro, puede tomar. Promover u oponerse al desarrollo de la ciencia representa también un modo de perpetuar o desafiar la actual estructura socioeconómica de Chile.

Según los rankings que consideran objetivamente la investigación científica y el impacto social, Chile tiene una universidad entre las diez mejores de América Latina, la Universidad de Chile. Siete de las diez que componen esa lista son brasileñas. Brasil más que triplica a Chile en el porcentaje del PIB destinado a ciencia y tecnología. Debemos preguntarnos cuál sería la presencia chilena si tuviéramos un porcentaje semejante a Brasil. Y hacernos otra pregunta, ésta mucho más dolorosa: a cuántos jóvenes chilenos muy talentosos que podrían haber hecho grandes contribuciones a la ciencia les será negado ese derecho por rehusarnos a construir un entorno científico con la extensión y profundidad que merecemos.

Cuando enfatizamos la idea de bien común afirmando que el presupuesto para ciencia no es para los científicos sino que es para Chile, estamos también haciendo referencia a uno de los errores conceptuales más graves del sistema ideológico impuesto a las universidades chilenas desde 1981. A saber, la idea de que todos competimos por recursos, que esa competencia será motor de progreso para las universidades y para la ciencia, y que lo que uno gane será ganancia para uno y pérdida para los demás.

Estas ideas, que no sólo son muy poco atractivas desde una perspectiva ética, sino que son inoperantes y falsas al examinar sus resultados en el mundo real, han hecho mucho daño a nuestro sistema universitario y tergiversado nuestro debate reciente.

En este contexto, una muy buena noticia es la creación del Consejo Coordinador de Universidades Estatales. En el reciente debate nacional sobre educación superior las universidades estatales han defendido enfáticamente que la colaboración y la complementariedad son los fundamentos de la actividad académica. Este nuevo Consejo Coordinador habrá de facilitar la interacción de esas universidades entre sí y de ellas con el resto del Estado. De ese modo podrán incrementar su contribución de excelencia y compromiso al desarrollo nacional y regional.

A 70 años de la Declaración Universal de los DD.HH: hechos que alarman

La conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enmarca en un contexto regional e internacional preocupantes. Por una parte, la crisis migratoria en el mundo y que apunta a cerca de 250 millones de personas que han debido abandonar sus países de origen y que en América Latina tiene como correlato la caravana de más de cinco mil centroamericanos intentando llegar a EEUU. Por otra, el creciente fenómeno inaugurado por Trump de hacer de lo “políticamente incorrecto” una política que, tras la premisa de “América Primero”, arrasa con principios y derechos básicos sobre los cuales hasta ahora existía consenso.

En ese marco y horas antes de esta conmemoración, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera anunciaba que Chile no suscribía el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que fomenta Naciones Unidas, sumándose a EE.UU. e Israel, en oposición a otros 180 países que lo apoyan con el objeto de garantizar procesos migratorios más seguros y dignos.

La decisión, que sin duda implica un retroceso de Chile en materia de respeto a los derechos humanos, y que cuestiona artículo 13 de la Declaración Universal que señala el derecho a migrar, se instalaba en medio de las críticas por la política gubernamental de establecer “los vuelos humanitarios” de migrantes, principalmente haitianos, hacia sus países de origen con la prohibición de regresar a Chile en un plazo de nueve años, y en medio de cifras y episodios de racismo y discriminación en contra de migrantes haitianos.

Pero lo que sin duda marcaba no sólo un cuadro complejo sino un cambio en la agenda política del país fue el asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca en manos de agentes del Estado chileno.

Este último hecho generó no sólo un repudio transversal sino que reiteró las condenas a la militarización de La Araucanía y la presencia de fuerzas especiales, algunas de ellas entrenadas fuera del país. Como lo expresaran en una declaración las Cátedras de Derechos Humanos, de Racismo y Migraciones Contemporáneas, y la Cátedra Indígena, todas de la Universidad de Chile, en relación al asesinato del joven comunero: “sin prejuicio de las eventuales responsabilidades penales y/o administrativas que surjan como consecuencia de este caso, también hay responsabilidades de tipo político que deben asumir quienes han tomado la decisión de militarizar la respuesta policial en el marco de las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche. Un hecho de esta gravedad no puede quedar impune ni quedar limitado a las responsabilidades del personal policial que participó en los hechos que terminaron con el asesinato de Camilo Catrillanca, sino que se deben asumir las consecuencias políticas de la militarización del territorio mapuche. Este es un imperativo mínimo para restablecer la legitimidad de la respuesta estatal en la zona y erradicar la violencia y discriminación étnica de que es víctima el pueblo mapuche”.

En este escenario, centrar el tema mapuche en un debate que gira en torno al orden público y no en un diálogo político que incorpore sus demandas históricas, seguirá generando violencias. Como lo expresa el intelectual y poeta Elicura Chihuailaf, hace falta sentarse a conversar, porque parafraseando al senador Huenchumilla, “los problemas políticos no se entregan a la policía para que los resuelva”.

La conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da en un momento donde tanto en Chile como en el continente proliferan episodios que resultan alarmantes. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, la Declaración fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, estableciendo por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Sin embargo, se trata de un texto que si bien ha sido traducido a más de 500 idiomas, muchos países, entre ellos el nuestro, lo desconocen con alarmante frecuencia.

Periodismo, tolerancia y libertad de expresión

Por Paula Molina

Los límites de lo “políticamente correcto” en muchos casos representan una salvaguarda mínima para grupos que se han visto tradicionalmente afectados por la libre expresión de prejuicios de todo tipo: de género, de raza, económicos, sociales.

Homosexuales, transexuales, lesbianas, mujeres en general, judíos, “pobres”, negros, inmigrantes: los prejuicios van usualmente contra los mismos grupos y sus efectos van más allá de las palabras, tienen efectos reales en la vida de la comunidad que formamos todos.

Hay quienes ven en esas restricciones -que en algunos países, como Chile, son muy moderadas y recientes- una restricción a la libertad de expresión. Una barrera que impide la representación imparcial, exhaustiva de la diversidad de opiniones que se manifiestan en una sociedad.

Sabemos que países como Alemania se dan a sí mismos mandatos éticos más densos y admiten restringir la libertad de expresión para proteger un bien mayor, el bienestar de la comunidad, asumiendo que los discursos de intolerancia y odio causan daño y tienen efectos políticos, sociales, reales.

Estados Unidos defiende en general un sistema donde la libertad se erige como el derecho más robusto. La libertad de expresión puede cubrir incluso el derecho a realizar una marcha neonazi en un barrio de sobrevivientes de la persecución bajo Hitler –así ocurrió en un dictamen judicial.

¿Es posible demandar y defender el derecho a la libertad de expresión y al mismo tiempo restringir o ignorar la manifestación de ideas que promueven prejuicios de género, religiosos, raciales, ideológicos?

¿Es sensato expresar las ideas de grupos que, en última instancia, quisieran restringir para algunos la misma libertad de expresión -y otras libertades- que reclaman para sí mismos?

El dilema no tiene respuesta, más bien nos exige tomar decisiones. Y en esas decisiones, a veces diarias, el periodismo está en la primera línea de fuego.

¿Existe temor en ciertos sectores de la población chilena a perder cupos, empleos, espacios o “identidad” ante la inmigración? La popularidad del discurso anti inmigrantes así lo indica.

¿Existe inquietud ante las conquistas de grupos que buscan el reconocimiento de la diversidad sexual, de género, en la sociedad chilena? Las demoras en la aprobación legislativa de todas las leyes relacionadas así lo manifiestan.

Son temas en la agenda. Y el periodismo, que la mayor parte del tiempo vive atrapado en la urgencia de sus decisiones diarias, debe definirse ante ellos a veces, minuto a minuto. Y en esas decisiones urgentes, muchas veces triunfa la opción más sencilla. La más simple de todas: ser el altavoz, voluntario o involuntario, de esos y otros temores, y de quienes los explotan por beneficios, por ejemplo, políticos.

El miedo es audiencia segura. Las emociones fuertes –como las que articulan los heraldos del racismo o la xenofobia- llevan la promesa de la atención pública, uno de los bienes más escasos y preciados hoy en los medios de comunicación (y no sólo en ellos). La polémica es tráfico digital y rating fácil y sus beneficios son mucho más claros, inmediatos y evidentes que sus costos en prestigio y reputación.

A la tentación del tráfico se suma la del desafío: el periodismo llama a quienes disfrutan los debates. El duelo (que imaginamos) intelectual, se presenta como oportunidad valiosa. Nos entusiasmamos ante lo que imaginamos será una intensa, pero sana discusión de ideas.

Muchas veces no lo es.

Se emplaza desde los argumentos a quienes responden con pasiones y creencias. El/la entrevistado/a responde “desde dentro”, las preguntas, en cambio, se hacen “desde fuera”. No importa quién haga la entrevista: los Trump, los Bolsonaro en cualquier lado siempre serán más fáciles de entender y sonarán más honestos. Precisamente porque hablan sólo y únicamente desde lo que sienten y creen.

Pero hay alternativas a ser, voluntaria o involuntariamente, el altavoz de la intolerancia.

La o el periodista, a quien ya se le negó el privilegio (siempre dudoso) de ser “objetivo”, sí conserva la indiscutible capacidad de expresar las distintas posiciones en la sociedad en forma informada, precisa y justa. Y es en el despliegue de esa capacidad -en la búsqueda de información, la pesquisa de datosdonde mejor puede expresar la diversidad de ideas.

Ante los temores (a la migración, la diversidad, la globalización, los otros, etc.) se impone la tarea de entrevistar e informar desde el reporteo: ¿podemos identificar el origen de estos miedos? ¿En qué datos se sustentan esas inquietudes? ¿Qué información –económica, científica, histórica- podemos buscar, analizar y publicar para responder a esas inquietudes? ¿Podemos identificar qué sectores se ven beneficiados con esa sensación? ¿Quiénes los explotan?

El periodismo siempre opina en alguna medida. Incluso cuando se limita a describir los hechos, el trabajo de edición y selección de información expresa una opción por cierta representación de la realidad. Esa representación debe incluir todas nuestras pulsiones, las democráticas y las autoritarias, las tolerantes y las intolerantes, aquellas que sólo expresan prejuicios y aquellas ideas bien fundadas.

Pero dar cuenta de esa riqueza –y pobreza- no implica tratarlas a todas con una misma vara. Por el contrario, es expresarlas cada una en su mérito. La opinión que desafía a los datos, la ciencia, el análisis, es creencia. Y podemos creer distintas cosas sobre la realidad. Pero no podemos presentar la realidad como mera creencia.

Creo en restringir las expresiones de odio. El periodismo, que siempre emplaza, no puede ser mera propaganda de ningún discurso, tampoco de aquellos que dañan la convivencia común.

Pero creo más en la fuerza de la información. En iluminar los sombríos pliegues del miedo. En exponer y desafiar ante la opinión pública nuestras luces y nuestras sombras.

Lo otro es permitir que nuestras peores pulsiones crezcan en la oscuridad, sin contrastes, sin emplazamientos, sin cuestionamientos. Y que asomen su fea cara cuando ya sean demasiado fuertes para desenmascararlas.

Porfiada memoria

Por Marcia Soantkebury | Fotografías: Alejandra Fuenzalida

La negación y el borramiento fueron la política de la dictadura desde que bombardeó La Moneda. Al reconstruir el edificio, suprimió la entrada de la calle Morandé: si no había puerta, nadie había salido por ella y, por lo tanto, los que atravesaron ese umbral detenidos o muertos jamás existieron. Al suprimir la dirección del centro de detención y tortura ubicado en la calle Londres: si se sustituía el número 38 por otro desaparecía el escenario de tormentos y muerte. Al promover la recuperación del espíritu “deportivo” del Estadio Nacional, porque el fútbol contribuiría a evaporar la memoria de las violaciones a los derechos humanos que allí sucedieron. Y, lo más cruel, en el caso de los detenidos desaparecidos: al no existir el cuerpo, no quedaba constancia de su existencia ni las huellas del crimen.

Mientras gobernaba el general Augusto Pinochet, miles de chilenos y chilenas fueron perseguidos, privados de libertad, exiliados, exonerados, ejecutados, torturados o hechos desaparecer. Durante la transición, los gobiernos democráticos materializaron sus políticas de derechos humanos en las comisiones de verdad (1990- 2005) y estas identificaron a 3.185 desaparecidos, ejecutados o asesinados en forma sumaria. Individualizaron a 28.459 torturados y detectaron 1.132 recintos de detención y tortura, varios de los cuales eran desconocidos hasta entonces.

Además de negar estos crímenes, a los afectados por ellos los agentes del Estado les negaron derechos, identidad y hasta su calidad de seres humanos. También los privaron de su nacionalidad y desconocieron su existencia legal. Por eso, los años que siguieron al golpe de Estado estuvieron marcados por una lucha sorda o abierta por imponer la impunidad o la justicia, el olvido o la memoria.

Especialistas en estos temas establecen que el proceso de sanación de quienes han sufrido atropellos a su integridad y derechos requiere del reconocimiento social de lo sucedido. De allí que el propósito de las medidas de reparación formuladas por los gobiernos de la Concertación apuntó a revertir esta situación reforzando el protagonismo y la dignidad de las víctimas e involucrando a la ciudadanía en una profunda reflexión sobre las consecuencias de la intolerancia.

Al poco tiempo de instalarse la Junta Militar en el poder, con el propósito de recordar a sus familiares desaparecidos, organismos de derechos humanos y grupos de sobrevivientes de los centros de detención comenzaron a instalar cruces, placas alusivas o memoriales a lo largo y lo ancho de nuestra geografía. Y, desde entonces, estos se transformaron en espacios de reparación y encuentro que nos hablan de un pacto para no olvidar.

“No podemos cambiar nuestro pasado. Sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra oportunidad y nuestro desafío”, afirmó en diciembre del 2008 la presidenta Michelle Bachelet al poner la primera piedra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ella estaba convencida de la importancia de este proyecto y lo llevó adelante contra viento y marea. Estimaba que contribuiría a transparentar las situaciones dolorosas vividas por nuestro país, a reflexionar sobre ellas y que contribuiría a que estas no se repitiesen “nunca más”.

El pasado vinculado a guerras o dictaduras suele desatar apasionadas polémicas en torno a las distintas interpretaciones de lo sucedido y la memoria se constituye en territorio de disputa cultural y política. Chile no ha sido la excepción. Sin embargo, la exmandataria consideró que la imposibilidad de establecer una mirada única no podía ser el pretexto para dar la espalda a lo ocurrido.

La construcción del museo, cuya muestra estable abarca entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, remeció a la sociedad chilena aún marcada por el discurso único heredado del régimen militar y por la negación de la evidencia. Sus contenidos visibilizaron lo que durante muchos años había permanecido oculto.

Hoy, por los pasillos de este edificio transparente ubicado frente a la Quinta Normal, circulan cientos de visitantes, fundamentalmente jóvenes: más del 50 por ciento de nuestra población no había nacido cuando sucedieron los hechos que se presentan en el museo. Se detienen para revisar fotografías y leer los recortes de prensa, observan las artesanías carcelarias y se conmueven frente a las pantallas con los testimonios de los presos políticos.

Al recorrer los sitios de memoria -espacios físicos donde ocurrieron los acontecimientos y prácticas represivas del pasado reciente- como Londres 38 o Villa Grimaldi, el potencial de transmisión es enorme y el visitante se enfrenta y emociona ante la presencia inmanente del pasado.

Sin embargo, en un museo como este, fue necesario enfrentar otros desafíos: ¿Qué se quiere representar? ¿Con qué objetivo? ¿De qué manera? La opción fue entregar al visitante el máximo de elementos –cartas, fotos, recortes, videos, grabaciones y documentos- que le permitiesen reflexionar, sacar sus propias conclusiones y quizás, ¿por qué no decirlo?, salir del edificio con más preguntas que respuestas.

Tarea difícil de abordar fue definir cómo se presentarían la represión y los horrores del terrorismo de Estado. Se decidió no utilizar la “pedagogía de la consternación”, predominante hasta los años ‘90, y que con su recreación morbosa del horror fuese contraproducente, generando distancia y dejando fuera a un visitante anonadado y sin palabras. Se recurrió a representaciones abiertas que combinan información desprovista de retórica con elementos de fuerte simbolismo, destinados a estimular la reflexión.

Testimonios, relatos, voces, paneles y maquetas acentúan el heroísmo y espíritu de lucha de los prisioneros, sus historias de vida, cartas, poemas, formas de resistir, esperanzas, miedos y gestos solidarios. No hay recreaciones y, con excepción de un catre de tortura, todos los objetos de la muestra son originales.

Se optó también por plantear desde un lenguaje simbólico y poderoso, múltiples preguntas e interpretaciones de los hechos que se rememoran. Expresiones mixtas que incluyen relatos y representaciones convencionales y audiovisuales en pantallas y formatos diseñados especialmente para llegar a los jóvenes. Porque la idea es que el museo opere como un puente entre el pasado y el presente y que sus contenidos transciendan las experiencias individuales para educar y construir futuro.

Implementar una política de memoria es complementario a las acciones de reconocimiento de la verdad, de justicia y de reparación individual de las víctimas. Y, a diferencia de la justicia de la historia que se sustancia en una explicación de los hechos, la justicia memorial no puede descansar mientras haya una injusticia no reparada.

El Museo de la Memoria busca transformar la historia en memoria en función de un proyecto destinado a abrir un camino para avanzar y que nos ofrezca un sentido de identidad y destino. Destino que convoca a cada ciudadano de nuestro país a reconocerse como parte de la tragedia ocurrida, idea que está expresada en la obra de Alfredo Jaar. Materializada en una cripta que dialoga con el edificio, ésta se inspira en el concepto “todos hemos perdido algo”, e incluye imágenes de detenidos desaparecidos y de personas aparentemente no involucradas en lo ocurrido.

Cada cierto tiempo, en torno al museo se abren debates sobre el contexto o el periodo que abarca la muestra. Involucran a una sociedad aún dividida frente a lo sucedido en un pasado reciente y nos remiten a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado contra un sector de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de otro tiempo donde primaban el miedo o la indiferencia, en estos días sus detractores han tenido que enfrentar la protesta de miles de ciudadanos que valoran este espacio de resistencia frente al olvido.

Universidad pública y democracia

En torno al 18 de septiembre ocurren otras efemérides significativas: la de las elecciones que llevaron a la Presidencia de la República, entre otros, a Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva y Jorge Alessandri; la del golpe de Estado que marcaría el inicio de una prolongada dictadura y la del plebiscito en que triunfaría la opción de llamar a elecciones presidenciales en vez de continuar siendo gobernados por Augusto Pinochet. Así, la celebración de nuestra condición de país soberano se rodea de evocaciones profundas acerca de la historia de nuestra democracia. Son distintos momentos para evocar, a veces con alegría, otras con dolor, cómo se construye, cómo se pierde y cómo se intenta recuperar una vida en democracia.

Muchos componentes esenciales de una sociedad democrática están ciertamente ligados a factores educacionales y culturales que condicionan a sus integrantes. Sin embargo, sería infundado, además de ingenuo, afirmar que la educación es un antídoto contra las dictaduras. Baste recordar a países que disfrutaban de un muy alto nivel intelectual al momento de caer en regímenes dictatoriales. Pero, si no condición suficiente, la educación al menos sí parece ser condición necesaria para la democracia.

Específicamente en el caso de la educación pública, uno de sus principales valores debe ser, precisamente, contribuir a la formación de ciudadanos responsables en un ámbito de respeto a la diversidad de los seres humanos y de contribución a la cohesión de la sociedad en torno a ideales comunes.

No es de extrañar que en la sucesión de las diversas etapas que configuran la historia de nuestro país en el último siglo, existiera, primero, una correlación evidente entre el fortalecimiento de la educación pública y el de la democracia; en seguida, a partir del golpe de Estado se observa un esfuerzo por anular a una y a otra. Y, más recientemente, hemos visto coexistir llamativas limitaciones e inesperados problemas al intentar restablecer la vida democrática con un cierto desentendimiento para con la responsabilidad de reconstruir la educación pública.

La educación pública pretende formar ciudadanos responsables y autónomos, dos valores difícilmente apreciados por las dictaduras. Estas prefieren inducir una suerte de regresión infantil que haga más tolerable a los adultos el acatar órdenes y el ser marginados de la toma de decisiones. Si la Revolución Francesa vio en la educación pública el medio para transformar a súbditos en ciudadanos, su debilitamiento debería facilitar el proceso inverso. Por otra parte, una convivencia social armónica debería complementarse bien con un tipo de educación, como es la educación pública, que fomente la interacción entre personas diversas en múltiples dimensiones, tales como las relativas a política, religión, etnia, ingresos económicos o cultura.

La celebración de nuestro retorno a la democracia por el plebiscito del 5 de octubre de 1989 y la reflexión que conlleva debería también reflejarse en cómo habremos de seguir conversando de aquí en adelante acerca de la universidad pública. Necesitamos ir más allá del reciente debate sobre educación superior, muchas veces excesivamente limitado a la inmediatez pecuniaria tanto institucional, el financiamiento de las universidades, como individual, la motivación que impulsaría a un joven a cursar una carrera.

La universidad pública precisamente debe destacar por su compromiso definitorio con aspectos esenciales para la comprensión y defensa de la vida democrática. Debe promover el pluralismo en su vida interna y en sus medios de comunicación. Debe no sólo mencionar, sino hacer evidente el concepto de bien común, la idea que una universidad pública nacional o regional vela por el progreso del conjunto de la comunidad a la cual se debe, más allá de intereses de grupos. Debe comprometerse con el progreso del país, desde lo humanista y social hasta lo científico y tecnológico.}

Y la democracia debe cuidarse a sí misma cuidando a sus universidades públicas. Somos espacios de intercambio de ideas a través de nuestro quehacer cotidiano y a través de nuestros medios de extensión. El Estado debe sentir a sus universidades como un aliado para sus objetivos trascendentes, muy especialmente el robustecimiento, la profundización y la ampliación del ámbito de la democracia.

El caso Rebolledo

Nada se ve sólido en este último trimestre del año, ni el inicio de la primavera, ni el ejercicio de la justicia en temas de derechos humanos, y menos el periodismo de investigación, léase libertad de expresión. El caso del autor de la trilogía de los cuervos, el periodista Javier Rebolledo, quien hace menos de un año publicó Camaleón. Doble vida de un agente comunista, es un alarmante ejemplo y no precisamente de primaveras inestables. Una querella en su contra por injurias interpuesta por la hija del ex agente de la DINA, Raúl Quintana Salazar, que actualmente cumple condena en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, fue primero rechazada por el Octavo Juzgado de Garantía, pero luego acogida por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El libro Camaleón es una apasionante crónica escrita con las herramientas del periodismo narrativo junto a una acuciosa y amplia investigación sobre la doble vida de un controvertido personaje de filiación comunista, Mariano Jara Leopold, infiltrado no sólo en las más altas esferas de la dictadura sino en lo más profundo de la noche santiaguina, donde agentes de la Dina, hípicos, empresarios y reconocidas artistas del cabaret se tomaban la sórdida vida nocturna de un país con toque de queda y licencia para matar.

En la página 20 de este libro el autor escribe refiriéndose a un pariente político, Raúl Quintana Salazar, vinculado con su protagonista: “Contaba con una destacada carrera dentro del Ejército que lo coronó como teniente coronel. En sus inicios estuvo a cargo del campo de prisioneros en Tejas Verdes. Los detenidos lo recordaban como un tipo durísimo, bruto, insensible y anticomunista. Según el testimonio judicial de un ex agente del regimiento, lo vio introducir una zanahoria en la vagina de una mujer extranjera, mientras se encontraba desnuda y vendada sobre una “parrilla”.Nelsa Gadea Gadán, uruguaya, desaparecida de Tejas Verdes. A esas alturas, Raúl Quintana tenía una condena en segunda instancia por su responsabilidad en la desaparición de seis personas y las torturas a veintitrés más. Al 2013 todavía andaba, como muchos de los victimarios, libre en espera de una sentencia definitiva”.

El párrafo anterior podría ser omitido si nos referimos sólo al ejercicio del periodismo y el atentado a la libertad de expresión que significa acoger esta querella. Como lo señaló el programa del mismo nombre del ICEI, “investigar, establecer los hechos y darlos a conocer es de la esencia del periodismo. Sin un periodismo que cumpla con este fundamento ético,

estamos frente a una democracia debilitada que priva a la ciudadanía de ejercer su derecho a la información”.

Sin duda el tema trasciende al caso Rebolledo y nos instala no sólo en la premisa de que la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y de prensa son principios y valores que deben ser defendidos por toda sociedad con estándares democráticos, como se establece en los artículos del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile y en diversos instrumentos internacionales. Basta con recordar que en el preámbulo de la Declaración Universal del año 1948 se deja constancia de que la libertad de pensamiento y expresión es una de las cuatro libertades cuya violación estuvo directamente vinculada con los actos de barbarie de los que fue testigo la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Así, la Declaración Universal consagra un derecho autónomo a la libertad de expresión señalando en su artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En torno a esta materia, que se levanta como una de las deudas de la transición chilena no sólo con el periodismo sino con la propia democracia, debemos recordar el resultado de la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que están contenidas en un documento del 2016, en el que entre otras observaciones “recomienda al Estado chileno fortalecer las garantías legales para que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores”.

El Caso Rebolledo compete a cada hombre y mujer de este país y debe ser seguido con preocupación. Porque estamos frente a una paradoja admitida por los tribunales de justicia, cuyo correlato es una clara advertencia al periodismo de investigación para que no siga cumpliendo con un trabajo fundamental, que ha permitido que desde las primeras horas de la dictadura supiéramos de las brutales y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Esta tarea, asumida por un periodismo riguroso e independiente, puede terminar gracias a las presiones desde Punta Peuco y a la sensibilidad para acogerlas de algunos tribunales de justicia.