El pasado viaja en nuestra espalda, muy cerca del olvido, y sólo abrimos los ojos hacia el hechizo del futuro que nos aguarda. Se supone que avanzamos hacia él. Pero en este presente incierto que mantiene el mañana en pausa, quizá lo único que nos quede para sostenernos es mirar lo recorrido, hacer un repaso de lo hecho y encontrar ahí, a lo mejor, una idea de futuro

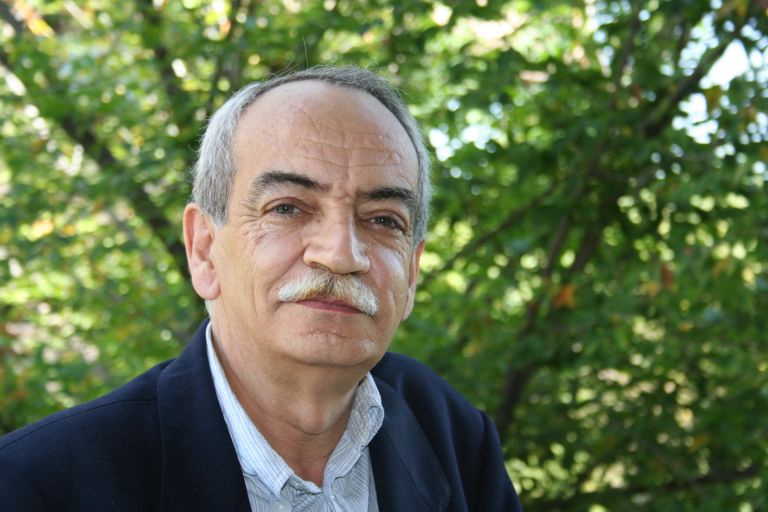

Por Nona Fernández Silanes

Escribir a ciegas, tanteando un punto donde afirmarse, en medio de un tiempo hecho pedazos. El futuro se puso en pausa, el presente se desbarató y con él la fantasía de control en la que creíamos movernos. Revuelta social y pandemia enredadas para suspender cualquier interpretación de la realidad. Todo razonamiento es frágil y se pone en crisis en cuanto se asoma. Imposible aferrarse a una certeza porque no sólo es improbable encontrarla, sino que parece no servir. Nada es claro y ese está siendo el desafío a la hora de pensarnos. Andar a tientas.

Las mujeres aymara cargan a sus hijos en la espalda. Con tejidos trenzados por ellas mismas los envuelven y los cuelgan atrás, resultando este gesto una representación simbólica del lugar en el que los aymara ponen el futuro. Ese pedacito de humano que encarna el mañana viaja en el revés de su madre, suspendido en la sombra del tiempo, en ese lugar desconocido que es imposible de ver porque aún no sucede. Para los aymara el futuro no existe, sólo le pertenece a los niños. Lo ubican en la espalda, como a sus hijos, porque prefieren dar la cara a lo que sucede, que es el presente y los sucesivos presentes que conforman el pasado. Lo que ha ocurrido es lo único que pueden ver con claridad, por eso lo disponen delante, como una forma de guiar el camino. Quizá en este ejercicio del intento en el que estamos, en esta búsqueda de una baranda donde afirmarnos para no caer, podríamos cambiar el eje de nuestra mirada y probar otro punto de vista. Siempre hemos dialogado con el tiempo al revés que los aymara. El pasado viaja en nuestra espalda, muy cerca del olvido, y sólo abrimos los ojos hacia el hechizo del futuro que nos aguarda. Se supone que avanzamos hacia él. Pero en este presente incierto que mantiene el mañana en pausa, quizá lo único que nos quede para sostenernos es mirar lo recorrido, hacer un repaso de lo hecho y encontrar ahí, a lo mejor, una idea de futuro.

En la madrugada del 5 de septiembre de 1970, hace cincuenta años, el recién elegido presidente Salvador Allende Gossens se asomó en un palco improvisado de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile para dar el que sería su primer discurso como líder del país. “Nunca un candidato (…) usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia”, dijo. “Porque todos lo sabemos: La juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla”. Lo que comenzaba esa noche era un trabajo difícil. Lo sabían las y los jóvenes que, con la lucidez histórica que les caracteriza, con ese diálogo directo que siempre han tenido con el futuro, empujaban las grandes transformaciones sociales. Lo sabía Allende y lo sabían todas y todos quienes habían votado por él. El desafío avalado por las urnas implicaba cambios profundos que la oligarquía y las élites no estaban dispuestas a permitir. “Hemos triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo.” Pero esa madrugada, pese a la conciencia de la dificultad venidera, todo era alegría y festejo. Se suspendió cualquier sospecha de terror futuro y se dispuso caminar con seguridad sobre la ruta trazada. “Sólo quiero señalar ante la historia el hecho trascendental que ustedes han realizado derrotando la soberbia del dinero, la presión y la amenaza; la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la maldad. Cuando un pueblo ha sido capaz de esto, será capaz también de comprender que sólo trabajando más y produciendo más podremos hacer que Chile progrese y que el hombre y la mujer de nuestra tierra, la pareja humana, tengan derecho auténtico al trabajo, a la vivienda digna, a la salud, a la educación, al descanso, a la cultura y a la recreación. Pondremos toda la fuerza creadora del pueblo en tensión para hacer posible estas metas humanas que ha trazado el programa de la Unidad Popular”.

Casi cincuenta años después, el 18 de octubre de 2019, comenzamos a transitar el vértigo de la revuelta. La interrupción por las armas de aquel proyecto inconcluso, que se inauguró en 1970, dejó una grieta imposible de sellar que terminó alimentando la protesta. Las y los estudiantes secundarios, otra vez la lucidez de la juventud, saltaron los torniquetes del Metro y en ese gesto se abrió la gran caja de Pandora. Décadas de malestar subterráneo emergieron con fuerza. La revuelta de octubre cambió el escenario, los límites se corrieron, el punto de vista se amplió y con la caída de cada estatua de los supuestos próceres, evidenciamos el colapso de un orden que se vino abajo. La política dejó de estar encerrada en La Moneda y el Congreso y se activó fuera de los consensos pactados por los honorables hombres de la República. El ejercicio político resucitó en la calle, en la conversación larga de la esquina, en la sesión del cabildo de la plaza, en nuestras asambleas barriales, sectoriales, comunitarias, domésticas, y aparecieron nuevas ideas, propuestas, discursos, hablas, miradas que no habían sido atendidas y que, en parte, hacían eco de aquel programa anunciado en 1970. Un extraño sentimiento de comunidad comenzó a tejer lazos entre unas y otros, y el recuerdo de ese tiempo, no tan lejano, circuló como un fantasma resucitando imágenes que no todas ni todos habíamos vivido. Nuestras madres y nuestros padres lo percibieron con mayor claridad. También nuestros abuelos. Si bien las múltiples diferencias estaban a la vista entre el ayer y el hoy, las pancartas y los cabildos ciudadanos actualizaron ideas que se quedaron suspendidas en el año 1973 luego del golpe. La exigencia de los cambios que ya se habían propuesto como metas en un programa de gobierno que no pudo llegar a su fin. Otra vez se hablaba de desbaratar las diferencias sociales, de recuperar las riquezas del país para el beneficio de todas y todos, de fortalecer al Estado, de trabajar por una educación gratuita, pluralista, participativa, democrática; de establecer un sistema de salud popular, de ofrecer pensiones justas para los jubilados, de construir viviendas dignas sin reajustes que desintegren los ingresos de sus moradores, de conquistar una independencia económica, de ofrecer medio litro de leche para cada niño y niña de Chile, a los que se les debía y debe una infancia libre y feliz. Necesidades añejas que revivieron junto a otras nuevas, para mezclarse y enredarse en este presente disconforme, que dialoga con el pasado para intentar encontrar un camino hacia el futuro.

Wenu Mapu es el nombre que el pueblo mapuche le da al firmamento. La tierra de arriba, el lugar donde viven los espíritus de nuestros antepasados. Todos aquellos que alguna vez pisaron el mundo y que ahora, desde allá arriba, nos protegen. El lugar donde llegan los que no trasgreden el orden natural de las cosas, convirtiéndose en halcones o cóndores del sol. Para el pueblo mapuche los muertos son los poseedores de la sabiduría, los ubican arriba porque ahí la perspectiva es amplia y se ve mucho mejor. El pasado está por encima, protegiendo y entregando luz en un ejercicio activo. El pasado es fundamental en su manera de ver el mundo y tanta bandera mapuche circulando en la revuelta, reemplazando a las de los partidos políticos, quizá, entre otras muchas lecturas, tenga que ver con la importancia del pasado en la energía de la protesta. Naturalmente, sin que nadie lo organizara, sin que ningún partido lo mandara, sin que nadie pagara, la reunión callejera revivió cantos, consignas y planteamientos que creíamos sepultados. Los tiempos se enredaron y corrieron por pasadizos estrechos, de paredes porosas y difusas que filtraron el ayer y el hoy proponiendo una energía provocadora, porfiada y desobediente.

Pero de pronto, de un día para otro, en medio de ese torbellino de creatividad antigua y nueva, de ese diálogo temporal, caímos en el encierro por la crisis sanitaria y nos vimos privadas y privados del ejercicio de la calle y del estimulante intercambio en vivo. Las vidas quedaron en pausa, el intervalo se apoderó del tiempo y lo desbarató en una lógica que desafía nuestra propia neurosis por el control. Como si el virus hubiese heredado la energía caótica de la revuelta, o como si la revuelta se hubiese anticipado pavimentándole el camino, el descontrol de la naturaleza nos fuerza a ampliar la mirada, a situarnos arriba, en el Wenu Mapu, junto a nuestros antepasados que todo lo ven, y desde ahí observarnos como parte de un gran colectivo, de un universo orgánico que no gobernamos. Cayeron las estatuas de nuestros supuestos próceres y con ellas nuestra soberbia controladora poniéndonos en el lugar en el que la humanidad siempre se ha movilizado: el del caos. Y aquí estamos ahora, en medio de la incertidumbre, con la única seguridad de que no dominamos la naturaleza, sólo seguimos el orden natural de las cosas y en ese flujo quizá lleguemos a transformarnos en halcones o cóndores del sol.

La política del virus es ingobernable. Pero las políticas para la administración del virus no. De esas hemos sido testigos con asombro horrorizado. Y en ese ejercicio el desconcierto crece y nos hace juntar rabia y pena para afirmarnos en la idea que el virus nos regala, esa de ser parte de un gran organismo cuyas piezas no son autónomas. Dependemos unos de otras. Planteamiento que ya habíamos asumido en sintonía con el caos y orden natural de la revuelta. Ahí improvisamos la organización que hasta el día de hoy sostiene a muchas y muchos en un país fragilizado económicamente desde siempre y aún más por la pandemia. Ese tejido territorial, sectorial, gremial ha marcado una gran diferencia en la vivencia de la crisis sanitaria con el resto de los países latinoamericanos. Muchos de ellos eclipsados por el modelo económico chileno, construyendo serialmente la misma jaula de la que intentamos salir. Jaula construida y cerrada con múltiples candados luego de la suspensión por las armas de aquel proyecto anunciado esa madrugada de 1970. Pero hoy damos continuidad a muchas de las ideas lanzadas desde ese palco de la Federación de Estudiantes. Trenzamos redes de apoyo, lazos colaborativos, apasionados y cariñosos, que han sido la única forma de afirmarnos y seguir avanzando a tientas, sin caer.

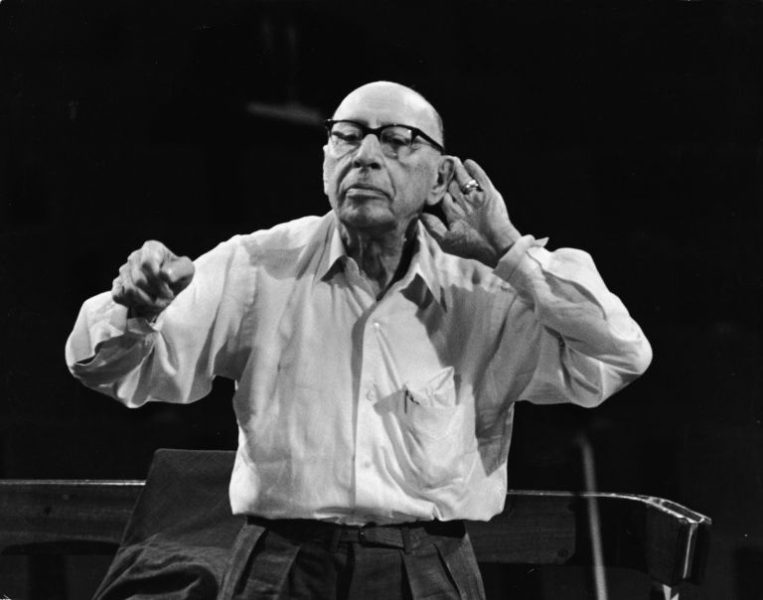

Busco en el computador una fotografía de Salvador Allende aquella madrugada de 1970. Aparecen muchas y todas son diferentes. Tomas acotadas, no se ve bien el entorno, y en ellas el presidente viste ropas distintas. Supongo que ninguna es realmente de esa madrugada. Quizá era tan improvisado ese palco de la Federación de Estudiantes que la luz no daba como para fotos. O quizá sólo tengo mala suerte y no logro encontrar una que me parezca verídica. Como sea, en cada una de ellas Allende habla a la gente y con alguna de sus manos indica hacia adelante. Imagino que ahí sitúa el futuro. Que lo ve en frente, allá mismo donde está toda esa gente entusiasmada y feliz escuchándolo. “Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante cuando tengamos que poner más pasión y más cariño, para hacer cada vez más justa la vida en esta patria”.

Hoy su futuro es nuestro pasado.

Sabemos cosas que en ese momento él no imagina.

Podría acercarme a su oído y susurrarle lo que vino después, pero ni el tiempo ni la historia funcionan así. Sólo nos queda seguir mirando esta fotografía. Seguir la lógica aymara o mapuche y ubicarla delante o arriba nuestro. Para que nos ilumine. Y nos guíe.