Si bien la pandemia agudizó la crisis del libro físico, la aceleración de la virtualidad podría estar ampliando la accesibilidad del libro digital. Los datos son todavía exiguos para hablar de democratización, pero suficientes para interrogar más profundamente el plano de la recepción y la apropiación de la lectura. En los tiempos deliberativos e inciertos del Chile constituyente y pandémico, sin embargo, el asunto no es tanto diagnosticar la lectura y el libro, piensan María Eugenia Domínguez y Tomás Peters: “de lo que se trata ahora es de reinstalar su valor crítico-cultural en la sociedad”.

Por María Eugenia Domínguez y Tomás Peters

Los datos sobre el acceso al libro y la lectura en Chile dan cuenta de una realidad oscilante. Según las encuestas de participación y consumo cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en las mediciones de 2005 y 2009 un 41% de las/os chilenas/os declararon haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses y, en la de 2012, se vivió un peak histórico, con un 47%. Sin embargo, en la última —de 2017—, este indicador registró su mayor caída: 38%. Algo similar ocurrió con el acceso a las bibliotecas: 22% en 2009, 18% en 2012 y 17% en 2017. Hay muchas explicaciones posibles para interpretar este fenómeno: el aumento exponencial del uso de dispositivos tecnológicos, la aceleración de las temporalidades sociales e individuales de las personas, lo que se traduce en menos tiempo dedicado a la lectura —una actividad principalmente individual y en un escenario de relativa concentración— y, sobre todo, la creciente oferta cultural, fundamentalmente audiovisual, disponible en plataformas tecnológicas.

No obstante, también es preciso interrogar para qué se lee, cuándo se lee y quiénes leen. Sobre el comportamiento lector, las personas eligen leer en su tiempo libre solo después de ver televisión, escuchar música o radio, hacer deportes, realizar actividades domésticas y navegar en internet; y quienes leen todos los días, ininterrumpidamente durante un lapso de 15 a 20 minutos son, en su mayoría, mayores de 54 años, con estudios universitarios y pertenecientes al quintil más rico del país. Muy probablemente, es este el segmento de la población que más contribuye a situar a Chile en los primeros lugares de lectoría en América Latina, detrás de Venezuela, Argentina, México y Brasil.

Enseguida, la percepción de la población respecto a la importancia social de la lectura está asociada al acceso a mejores oportunidades laborales (42,9%) y un tercio de los lectores solo lee con fines laborales. En concordancia con estos datos, y de acuerdo a un estudio comparado sobre once países, las motivaciones de lectura están asociadas en varios de ellos a las exigencias académicas o de estudio.

Sin embargo, y aun cuando en Chile el aumento de los años de escolaridad ha crecido sostenidamente, esto no se traduce en evidencia concreta del mejoramiento en la comprensión lectora. Son muchas las cifras y estudios que han evidenciado aquello: el año 2013, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile informaba que un 44% de las/os chilenas/os entre 15 y 24 años eran analfabetos funcionales en lectura de texto. Un año después, la Encuesta de Comportamiento Lector del CNCA, ofrecía una cifra igualmente preocupante: 56% de las/os chilenas/os no había leído un libro en los últimos doce meses. Y, para aumentar la desazón, en el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016), sobre comprensión lectora y habilidad matemática en adultos, solo un 1,6% de las/os chilenas/os entiende bien lo que lee o alcanza los niveles más altos de competencia lectora. En suma, el diagnóstico ha sido claro hace varios años: los informes disponibles nos estaban enrostrando una situación incómoda. Pero, desde la revuelta y ahora la pandemia, la situación se ha radicalizado en todo el ecosistema del libro.

El libro ha muerto, larga vida al libro

Si bien las investigaciones históricas nos han servido para establecer una cartografía problemática sobre el acceso al libro y la lectura (véase, por ejemplo, el libro Un lugar para los libros. Reflexiones del Encuentro Nacional sobre Cultura Escrita y Prácticas Lectoras (LOM, 2016), la situación que actualmente vive la industria editorial es inédita. Tanto la revuelta social de octubre de 2019 como la pandemia en curso implica una dislocación completa del campo literario-editorial. Si la crisis de sentido de la Feria del Libro de 2018 se podía comprender como un indicador de mutaciones estructurales en la industria, durante el año 2020 se derribaron todos los modelamientos diseñados/imaginados en ese entonces. En efecto, en el contexto covid-19 la discusión sobre el futuro del libro se tornó una preocupación real. El cierre de librerías y la cancelación de proyectos editoriales —lanzamientos, coediciones, reediciones, etcétera— introdujo un coeficiente de incertidumbre radical hasta ahora.

La llamada crisis del “libro físico” en este contexto se conjuga entonces como un fenómeno inevitable de discusión y paradójico de reflexión. A pesar de que los circuitos de venta y distribución estuvieron parcialmente cerrados en gran parte del país durante 2020 y, al menos, el primer semestre de 2021, la venta online de libros vivió un aumento exponencial nunca visto. Buscalibre.com, una de las compañías más importantes del sector, triplicó sus ventas durante la pandemia (y, según señalan los directivos de la firma, las mujeres compran más online que los hombres). Al mismo tiempo, se produjo un aumento considerable de acceso al libro digital en plataformas online gratuitas. Según las cifras de la Biblioteca Pública Digital de Chile, entre enero de 2019 y noviembre de 2020, el número de préstamos se incrementó en un 48%. Sin embargo, y aquí hay un dato interesante, entre el mismo rango de fechas el número de inscritos pasó de 76.385 a 82.994, es decir, un aumento de solo 8%. Estas cifras nos llevan a preguntarnos, entonces, por cómo ha variado la estructura de acceso al libro y la lectura en Chile en este contexto. Y, específicamente, nos surge la interrogante sobre si la pandemia ha reforzado estructuras históricas de desigualdad en el acceso o, efectivamente, se ha experimentado una ampliación del campo de posibilidades de lectura a los diversos grupos sociales a través de la virtualidad/digitalización de la oferta.

Si bien la lectura digital ampliada ya estaba presente en tiempos prepandemia, lo cierto es que esta ha aumentado. No es raro escuchar declaraciones como “tuvimos que reconvertirnos —al formato digital— y nos ha ido bien” y que, además, “este proceso es bueno, porque el libro es más económico, se masifica y democratiza”. Si bien hay editores/as reacios/as a este formato, no es fácil hacer futurología de un cambio paradigmático en el acceso al libro. Lo que nos ha enseñado la sociología del futuro es que siempre se equivoca, y el presente y pasado siempre ganan. En otros términos, quizás se podría desprender de todo esto una hipótesis obvia, pero necesaria de reiterar: los hábitos de lectura no cambian, pero sí los formatos. Es más, como señala Roger Chartier: “la comunicación electrónica es el mundo de la superabundancia textual, cuya oferta desborda la capacidad de apropiación de los lectores”. Esto no solo implica pensar la materialidad de la lectura digital —lectura en tres dimensiones—, sino que también nos obliga a interrogar, más que el polo de la producción, el de la recepción. Y esto nos remite, una vez más, al rol social del libro y la lectura.

Gran parte de la literatura académica sobre lectura y acceso al libro —así como en general sobre consumo cultural— sitúa las tesis de Pierre Bourdieu como una propuesta difícil de superar. Y, en cierta medida, lo es. En la mayoría de ellas se señala que la lectura y compra de libros depende de las disposiciones culturales heredadas a través del capital cultural familiar. Es decir, que las prácticas culturales son transferidas e introducidas en los espacios más íntimos del hogar, pero reproducidas en los ambientes públicos. No es necesario ahondar en estas ideas, ya que se ha escrito bastante sobre la tesis de la homología. Sin embargo, a partir de este constructo teórico sería posible deslindar que, durante la pandemia, los sectores socioeconómicos altos hayan mantenido sus prácticas culturales históricas e, incluso, facilitadas y ampliadas. Así como las fortunas mundiales se han enriquecido más que nunca en este escenario sanitario crítico, lo mismo podría señalarse en el mundo de la lectura y acceso al libro: las/os lectoras/es de libros asiduos siguen siendo asiduos y los históricamente distantes, siguen estando a distancia.

Evidentemente faltan estudios en profundidad para validar esta hipótesis. La distancia analítica es más urgente que nunca para abordar estos temas y hoy se requiere una mirada distinta para abordar el problema. No se debe menospreciar el esfuerzo realizado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y sus planes y programas. Tampoco se debe olvidar el trabajo incansable realizado por las/los editoras/es independientes de Chile en sus distintas asociaciones y estructuras de influencia y decisión. Si sobre ellos reposa en buena parte la riqueza de diversidad en la oferta, hay una alerta mayor por la tremenda asimetría entre la envergadura de los libros publicados (variedad), el grado de desigualdad en la distribución de las ventas de los diferentes títulos (equilibrio), el grado de disparidad entre los títulos vendidos según autores y editores (la disparidad), y la relación entre número de editores, libros publicados y listas de libros reputados más vendidos.

Otra vez el rol público del libro

El fenómeno del acceso al libro y la lectura está más allá de las capacidades de acción de los editores independientes: es un fenómeno sociológico y cultural que desborda el actuar de las políticas culturales. Hay mucho por avanzar. Una industria editorial local que depende de la concursabilidad y la subvención estatal —cuando la tiene— es, evidentemente, insostenible en el tiempo. Y la pandemia que estamos viviendo agrega condimentos de cianuro al plato.

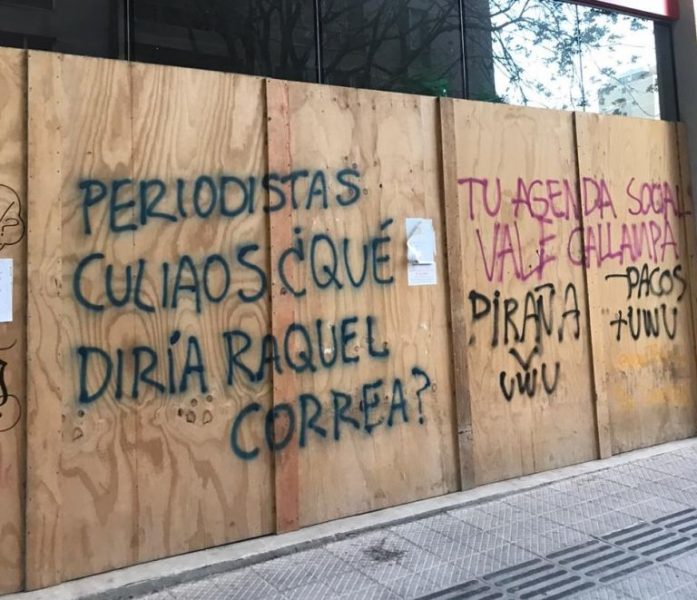

Pero los tiempos históricos siempre ofrecen nuevos horizontes de expectativas. Y el caleidoscopio constituyente es uno de ellos. Ya no están los tiempos para pensar el problema del libro y la lectura a partir de una lógica investigativa axiomática. Por el contrario, estamos en tiempos deliberativos donde se forjará un nuevo entendimiento comunicativo para que vivamos como anónimos en una esfera pública común. Quizá son los tiempos habermasianos: ya no estamos para describir los capitales culturales y las lógicas de distinción e inequidad, sino para desplegar una exigencia ciudadana e investigativa por disponer de insumos simbólicos —libros, teatro, danza, visualidades, cine, música— para restituir los mundos de la vida de las/os ciudadanos. Las obras/libros no solo permiten una aproximación crítica a la experiencia de la vida cotidiana, sino también para disentir de los símbolos y significados que la sociedad establece como legítimos. La potencialidad del libro y la lectura es que, sin duda, promueve el revisionismo histórico-cultural de un país como Chile. Generar nuevas pretensiones de validez es un derecho social. Es más, para reforzar los debates normativos que alimentan la discusión en la esfera pública el derecho al libro es fundamental.

El acceso al libro —tanto físico como digital— no puede descansar en el mercado. Que el libro, la lectura y la escritura sean un acto de justicia es una aspiración de los actuales tiempos deliberativos. Lo mismo para las bibliotecas: en su interior se experimentan subjetividades, se cuestionan los relatos culturales y se generan nuevas regulaciones sociales. Al igual que los museos, las bibliotecas son como laboratorios: en sus pasillos se relacionan variables sensibles, se combinan componentes poético-políticos, y se recrean y tensionan imaginarios históricos. Asegurar el acceso de toda la sociedad a la participación cultural es una apuesta por la democracia. Y en un escenario donde librerías, bibliotecas, espacios culturales, teatros, salas de concierto y museos, entre otros espacios, se mantengan cerrados, el proceso constituyente estará cojo. En definitiva, si los burócratas e investigadores se han dedicado históricamente a diagnosticar la lectura y el libro, de lo que se trata ahora es de reinstalar su valor crítico-cultural en la sociedad. En un escenario donde la digitalización de la vida cotidiana producirá nuevas precariedades y desigualdades es más necesario que nunca defender el rol público y político del libro en Chile.

*

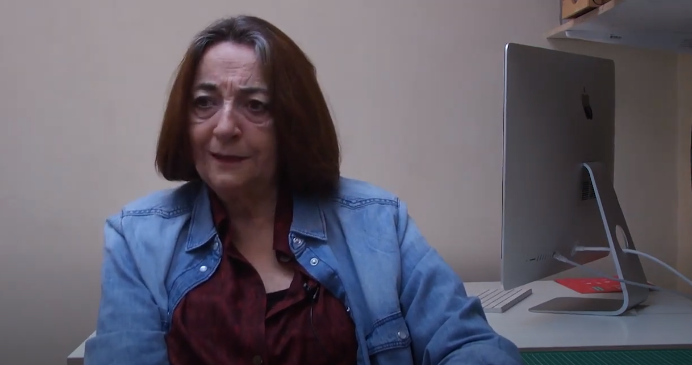

María Eugenia Domínguez. Periodista y doctora en Comunicación por la Universidad de Montreal. Profesora asistente y coordinadora académica del Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Integrante de los núcleos de investigación sobre políticas culturales y memorias de las artes y las culturas del Instituto de la Comunicación e Imagen.

Tomás Peters. Sociólogo, magíster en Teoría e Historia del Arte y doctor en Estudios Culturales por el Birkbeck College, University of London. Profesor asistente y editor general de la revista Comunicación y Medios del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Autor del libro «Sociología(s) del arte y de las políticas culturales» (Editorial Metales Pesados, 2020).