El miedo de los profesores frente al ChatGPT o el desprecio a la literatura creada por la inteligencia artificial tienen que ver con lo mismo que sintió el doctor Frankenstein frente a su criatura: el rechazo primario hacia lo no humano que quiere pasar por humano.

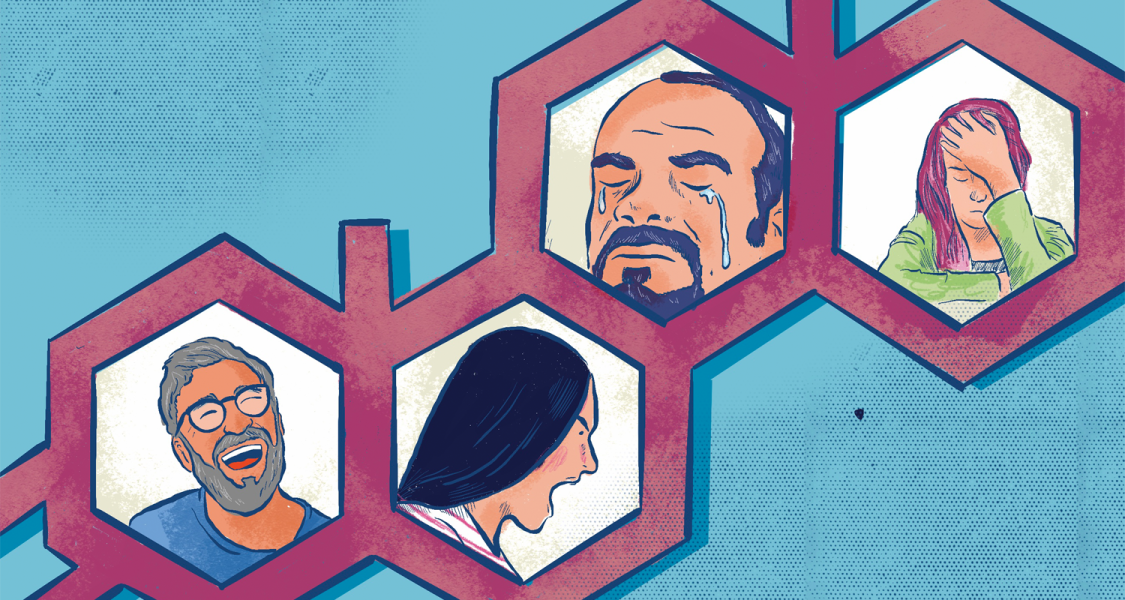

Por Ignacio Álvarez | Ilustración: Fabián Rivas

El 30 de noviembre de 2022 se lanzó ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer), la plataforma de inteligencia artificial que puede hablar con humanos y generar respuestas con forma de textos complejos. Pasé varios momentos del verano jugando con ¿ella?, ¿él?, diciéndole frases tontas y otras no tanto, haciéndole las preguntas que suelo hacer en mis cursos; en fin, tratando de conocerla/o. En mayo de 2023, la Universidad de Chile transmitió por streaming un conversatorio donde académicos y egresados explicaron a la comunidad cómo funcionan las inteligencias artificiales (de manera probabilística, aprendí). Había inquietud, y los expertos nos animaron a enfrentarla usándola en las salas de clases. Durante todo el primer semestre de 2023, sin embargo, muchos profesores y profesoras nos hemos replegado en las viejas pruebas escritas a mano, como protegiéndonos mientras decidimos qué hacer con este nuevo animal.

En el mundo de la literatura, al menos en el que conozco, la discusión ha tomado rumbos diferentes. Las posiciones en las redes sociales pueden resumirse en estos dos polos. Los entusiastas de la tecnología son bastante catastrofistas: aseguran que las inteligencias artificiales podrán redactar la mayor parte de los textos que necesitamos, incluyendo los literarios, muy bien y muy pronto. Ya no serán necesarios los profesionales de la palabra, incluidos, por supuesto, los novelistas y los poetas. Y aunque quienes se dedican a escribir textos utilitarios tienen, con razón, bastante temor, los lectores y los escritores de literatura no parecen demasiado preocupados. Puede que haya más textos —más relatos, más poemas— pero ninguno de ellos tendrá el menor interés; les falta lo fundamental, lo que los hace literatura. Lo humano, el que respondan a una experiencia y a una cabeza humanas. No importan tanto las series de palabras descontextualizadas como el conjunto de ellas y el lugar desde el que surgieron.

Como lo veo, cada uno de nosotros ha terminado generando una relación particular con las inteligencias artificiales. Cada uno, a su manera, se ha convertido en un avatar de Victor Frankenstein, el creador de autómatas de Mary Shelley. Lejos de cualquier entusiasmo por la identidad cyborg, lejos de una reflexión sobre las posibilidades de lo ultrahumano o lo posthumano —temas recurrentes en la reflexión teórica de las humanidades durante las últimas décadas—, nuestro encuentro cotidiano con las inteligencias artificiales se parece más al de Victor con su criatura.

En la novela Frankenstein o el moderno Prometeo (1818) hay dos momentos que ilustran claramente lo que estamos viviendo. El primero es el instante en que Victor comienza a odiar a su creación, algo que ocurre justo cuando cobra vida: “Lo había deseado con un fervor que iba mucho más allá de la moderación”, dice, “pero, ahora que había terminado, la belleza del sueño se desvaneció y el horror inenarrable y el asco me embargaron el corazón”. Leída con algo de cuidado, su repulsión es sorprendentemente inmotivada. Cada una de las piezas que forman la criatura es hermosa, pero el resultado resulta ominoso, siniestro, unheimlich. El segundo momento ocurre cuando el autómata invoca un argumento curiosísimo para explicar su violencia a Frankenstein: “Soy un malvado porque no soy feliz; ¿acaso no me desprecia y odia toda la humanidad?”, dice. El autómata, esa cosa que se pone de pie solo gracias a la energía eléctrica, reclama una empatía total, es decir, una identificación absoluta con la sensibilidad humana.

El miedo o la distancia que los profesores sentimos hacia el ChatGPT y el desprecio de los lectores por las obras creadas artificialmente coinciden con la primera postura del viejo doctor Frankenstein. Es un rechazo primario a lo no humano que quiere pasar por humano, el tema no solo de esta novela sino también del Blade Runner, de Philip K. Dick; El hombre máquina, de La Mettrie; “El hombre artificial”, de Horacio Quiroga; y hasta de Máquinas como yo, de Ian McEwan. Quienes han racionalizado ese temor creen que el riesgo que corremos es el de la ultrahumanidad, la aparición de mecanismos más inteligentes que los seres humanos cuyo designio natural sería someternos y convertirnos en herramientas suyas. Es al menos lo que cree Vernor Vinge, matemático y escritor que fue de los primeros en pensar las consecuencias de las inteligencias artificiales más allá de Alan Turing. Como decía más arriba, es también el camino de los estudios de las humanidades, que están en este mismo momento tratando de pensar un mundo sin humanos, un mundo más allá de lo humano.

Prefiero, sin embargo, explorar otro camino.

Según Freud, la repulsión que sentimos ante los autómatas es, en realidad, el retorno de la antigua omnipotencia del narcisismo primario. Dicho de otro modo, cuando tememos y despreciamos a las inteligencias artificiales no estamos sino volviendo sobre nosotros mismos y nuestro reprimido deseo de manejar el mundo a nuestro arbitrio. Esa lectura se cruza inesperadamente con la segunda escena que cité de Frankenstein. Llevo varios años comentando y leyendo esa novela, y llegado el momento del diálogo cuando la criatura le reclama un poco de cariño a su creador, la mayor parte de los lectores nos ponemos rápidamente de parte del monstruo. Nos parece que Victor es innecesariamente cruel con el autómata, que debería considerar sus sentimientos, es decir, los sentimientos que nosotros tendríamos si estuviéramos en su lugar. No dudamos un segundo en humanizarlo, en convertirlo en una forma heterodoxa pero reconocible de persona. Es lo que pasa con WALL-E en la película de Disney, con la Robotina de los Supersónicos y con prácticamente cualquier objeto en el que reconozcamos algo parecido a un rostro: terminamos convirtiéndolo en humano.

Lo que quiero decir, en el fondo, es que el modo en que nos relacionamos con las inteligencias artificiales, que parecía llevarnos hacia los límites exteriores de lo humano, no hace sino mostrarnos el altísimo grado en que estamos condenados a la humanidad. Puede que estas hagan como que interpretan textos literarios, pero los profesores aspiramos a la interpretación que hacen personas de carne y hueso. Puede que los lectores de literatura disfrutemos de las novelas escritas por una máquina, pero ello solo puede suceder a condición de que creamos que ha sido escrita por otro ser humano.

Visto desde este punto de vista, el humanismo, la necesidad de humanizar el mundo, es al mismo tiempo lo que más nos interesa, una perspectiva inevitable y una condena. ¿Cómo imaginar lo inhumano sino con estas formas humanas que me permiten pensarlo? Tal vez las inteligencias artificiales nos muestran que la humanidad, que fue durante siglos la forma de nuestra libertad, puede también ser una suerte de cárcel.