“Nuestros imaginarios, incluyendo los científicos y tecnológicos, están interrelacionados con nuestro pasado político, social, cultural, religioso, económico y artístico no solo para ver qué hemos construido, sino también a dónde queremos ir desde allí”, escribe Leandro Rodríguez Medina, académico de la Universidad Alberto Hurtado, sobre Historia de la ciencia y de la tecnología en Chile, un libro en que “el lector va pasando las páginas para llegar a hacerse una idea más amplia y profunda de un devenir científico y tecnológico lleno de promesas y obstáculos”.

Por Leandro Rodriguez Medina | Fotografía principal: Observatorio Paranal, 1998. OFF / AFP

Cuando pensamos en la historia de un país, solemos imaginar sus presidentes, los festivos días de elecciones, las continuidades y los quiebres de sus instituciones políticas, las batallas y las constituciones. ¿Y el arte y la filosofía, que nos permiten reflexionar como sociedad sobre nuestro devenir? ¿Y el deporte, que nos une o nos separa casi con la misma intensidad? ¿Y la ciencia y la tecnología, que nos ayudan a construir futuros alternativos y entendernos a nosotros mismos y nuestro entorno? La reconstrucción del pasado colectivo de una nación es, sin duda, más compleja que lo que surge de esos libros que autoritativamente nos hablan de la historia de un país. Por eso, lejos de apenarnos por descubrir historias más enrevesadas, más tumultuosas, y hasta minúsculas por momentos, hay que entender que es así, en esas «pequeñeces», que se va construyendo a diario una nación. Historia de la ciencia y de la tecnología en Chile (Editorial Universitaria, 2023), colección editada por Carlos Sanhueza y Lorena B. Valderrama, nos lo muestra con inusual destreza historiográfica.

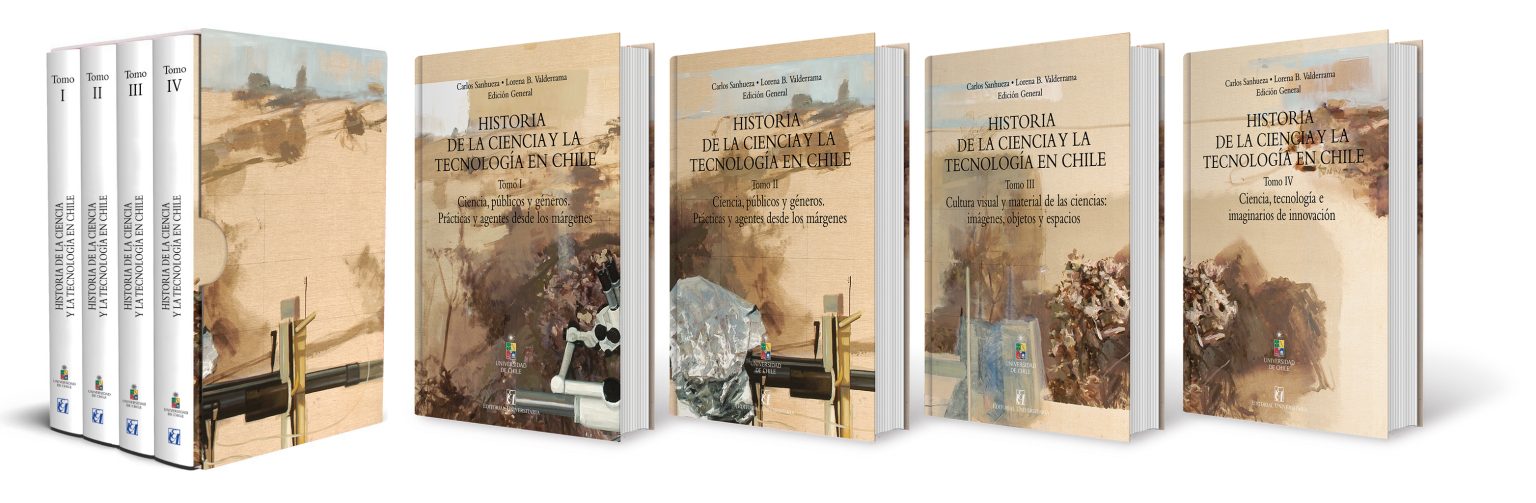

Comenzaré por un breve resumen sobre la contribución de cada uno de los cuatro tomos. El tomo 1: “Ciencia, públicos y géneros. Prácticas y agentes desde los márgenes”, a cargo de María José Correa, Verónica Ramírez, Marcelo Sánchez y Lorena Valderrama, nos presenta casos en los que se observa cómo la ciencia y la tecnología han sido claves para configurar las nociones de lo femenino y lo masculino, y cómo, en sentido inverso, el género ha jugado un papel importante en las prácticas y representaciones científicas. Los análisis sobre medicina, botánica, pediatría, astronomía y terremotos, así como los de la prensa y los estudios de viaje, nos muestran itinerarios de masculinidades en competencia y feminidades en construcción, mientras la propia ciencia chilena gana institucionalización.

¿Saben todos en Chile que la primera mujer en ingresar a la carrera de medicina en 1881, Eloísa Díaz Insunza, es la primera médica de toda Latinoamérica? La ciencia y la tecnología van transformando los cuerpos, imponen mandatos higiénicos, y contribuyen a naturalizar estructuras culturales afincadas en, y reproductoras de, binarios masculino-femenino. Al terminar de leer este primer tomo, no nos queda duda de que la comprensión de los orígenes de ciencia y la tecnología chilena sin una perspectiva de género es imposible y sesgado, lo cual explica la fuerte conexión, todavía existente, entre mujeres y profesiones de cuidado. Al mismo tiempo, y quizás contra intuitivamente, este primer libro nos enseña que esta relación estructural entre ciencia y género no solo no es nueva, sino que puede ser rastreable si estamos dispuestos a adentrarnos a las fuentes históricas con mente amplia y las preguntas correctas.

Editorial Universitaria, 2034.

Cuatro tomos.

El tomo 2 se titula “Ciencia e historia ambiental: paisajes, conflictos, recursos”, editado por Bárbara Silva y Rodrigo Booth, e incluye los trabajos que abordan la interacción entre los seres humanos y el ambiente, una manera adecuada de problematizar tanto lo social como lo natural. Como vivimos en tiempos de crisis climática, podemos engañarnos al pensar que todo esto que nos pasa, con inundaciones catastróficas como las que han azotado recientemente a Brasil o incendios destructivos como los que vivió hace poco tiempo Valparaíso, son manifestaciones del Antropoceno, concepto acuñado solo unas pocas décadas atrás. No seríamos los primeros en pecar de esa exagerada convicción de que todo empieza con nosotros, incluyendo nuestros mayores miedos y desastres socionaturales. El libro brinda, en ese sentido, la necesaria cuota de alerta, comprensión y problematización. Se indaga en varios capítulos en la naturaleza como recurso productivo, sometida a los deseos de extracción y manipulación que la ciencia moderna ha hipostasiado desde el siglo XVII. Pero al explotar estos recursos, también creamos un cierto tipo de economía y lo rodeamos de específicas regulaciones sociales y políticas. Sin determinismos ingenuos, los capítulos muestran que si queremos comprender qué es y cómo ha cambiado el medioambiente, tenemos que situarlo en redes sociotécnicas más amplias o, como dirían los y las historiadoras, debemos ponerlo en contexto. Así, las temporalidades de capas geológicas y de siembras y cosechas se articulan potentemente con las herramientas de demarcación de territorios, la tecnificación de las zonas rurales, y la revolución verde y su inundación de fertilizantes nitrogenados.

En el relato histórico emerge con elegancia la idea de que el medioambiente ha sido una construcción socio-natural de largo aliento, por actores humanos y no-humanos que se ensamblan no siempre intencionalmente y no siempre con los resultados deseados. Pero el aporte de este tomo incluye también el análisis de representaciones de lo natural que son, como se muestra, formas de construirlo a través de la política, el arte o la economía. Así, luego de leer la obra, los paisajes desbordan su expresión artística y el Cerro San Cristóbal, la cordillera de los Andes, los árboles de Valparaíso y el desierto de Antofagasta no son reflejados por prácticas de representación sino co-construidos por esos procesos mismos. Y no sólo eso: los capítulos nos alertan que lo que hacemos hoy también perdurará por décadas o generaciones, haciéndonos patente una responsabilidad que, me permito argumentar, nos han enseñado a eludir.

Llegados al tomo 3, “Cultura visual y material de las ciencias: imágenes, objetos y espacios” editado por Amarí Peliowski y Catalina Valdés, los objetos científicos y tecnológicos ganan preeminencia y nos adentramos en un mundo que, en principio, parece diferente. Si los anteriores volúmenes nos habían problematizado lo político en relación con lo tecnocientífico en su directa manifestación de enfrentamientos, disputas y luchas por el poder, este tomo hace aquello que, como académico CTS (es decir, enfocado en la interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad), más me gusta: pone la política y la sociedad en resortes y vidrios, en agujas y pantallas, en boticas y gabinetes, en la electricidad y las plantas, en las vitrinas de un museo de etnología y, por qué no, también en las estrellas. Porque, a estas alturas, el filósofo, antropólogo y sociólogo francés Bruno Latour ya nos ha convencido de que lo social no es algo específico y diferente a lo económico, lo natural o lo técnico. Lo social es un tipo de asociación entre elementos heterogéneos y, me permito agregar, cuanto más heterogéneos los elementos, más ‘sociedad’ (o política o cultura) hay contenido ahí. Quiero ser claro, no han sido las y los historiadores que participan en este volumen quienes esconden lo social en los instrumentos. Son quienes abren esos instrumentos, esas cajas negras de la ciencia y la tecnología, y meticulosa e incansablemente nos muestran cómo y cuánta sociedad y política hay allí dentro. ¿O no dirían ustedes que detrás de los mapas no puede haber intenciones de guerras? ¿No se ven las huellas de la Compañía de Jesús en la botica del Colegio Máximo de San Miguel? ¿No se necesitaban los objetos naturales y culturales que se pudieran clasificar como ‘chilenos’ para que la ciencia y la tecnología hicieran su parte en la construcción del Estado?

Los capítulos del libro nos llevan a viajes en los que se recolecta información científica y, a la vez, se van moldeando géneros literarios e imaginarios tecnocientíficos, a máquinas eléctricas que conforman los primeros laboratorios del país, expediciones astronómicas que motivan las primeras imágenes panorámicas y jardines botánicos y granjas modelo que gestionan especies botánicas y, al hacerlo, reconfiguran los márgenes de lo cultural y lo natural. La cordillera nos espera nuevamente, pero ahora para mostrarnos la intersección que los mapas permiten entre la política y la naturaleza, haciendo de dibujos, diagramas y fotografías instrumentos tan poderosos como balas y cañones. Y la astronomía, a través del Observatorio Astronómico Nacional, nos ilustra lo complejo de las articulaciones entre humanos y no-humanos para producir datos, interpretarlos y ponerlos en circulación. Porque, como enseñaron los estudios CTS, la precisión debe ser construida. Para quienes amamos los museos —aun reconociéndoles su papel de normalización que debe ser siempre cuestionado—, el capítulo tiene el olor a esos recorridos por lo desconocido que se materializa en los instrumentos. Hay allí, en el encuentro de nuestra ignorancia técnica con la instrumentación técnica, una suerte de experiencia divina, como relatan quienes entraron al acelerador de partículas CERN en Suiza. Los y las historiadoras de este libro, con destacable refinamiento y delicadeza, nos enseñan que ese encuentro con lo sublime no nos debe engañar: detrás de esa tecnicidad imponente hay largos y sofisticados procesos históricos de materialización que nos invitan a recorrer.

Si llegamos aquí, no dejaremos de leer el tomo 4, “Ciencia, tecnología e imaginarios de innovación” editado por Nelson Arellano y Cecilia Ibarra. El editor y la editora general hacen bien en dejar este tema para el final, porque, en principio, nada hay más lejos de la historia que el futuro. Y, a la vez, nada está más imbricado en el futuro que nuestro pasado. Nuestros imaginarios, todos, incluyendo los científicos y tecnológicos, están tan interrelacionados con nuestro pasado político, social, cultural, religioso, económico y artístico que suelen ser la amalgama perfecta no solo para ver qué hemos construido, sino también a dónde queremos ir desde allí. Los imaginarios han sido objeto de reflexión filosófica y sociológica por un buen tiempo, pero en ciencia y tecnología parecía que le correspondía más bien a la literatura de ciencia ficción pensarlos, desmenuzarlos, hacernos soportables esos futuros distópicos o empujarnos a ese mañana quimérico. Porque la imaginación tiene que ver con lo ficticio, con lo que no existe, con las ilusiones. Pues, en realidad, solo en parte. Porque lo que hemos encontrado es que, en el desarrollo tecnológico, el futuro suele ser retomado, ingresado, incorporado en el análisis de alternativas tecnocientíficas.

En otras palabras, cuando optamos por cierto instrumento estamos, también y a veces sin saberlo, decidiendo sobre las opciones que ese instrumento abre, y a la vez, dejando de lado las que ese instrumento cierra. Pensemos un minuto en la bomba atómica: vendrán más fácilmente a nuestra mente las imágenes de ciudades arrasadas que existieron —como Hiroshima o Nagasaki—, aunque también otras que no, como las Nueva York o París que vuelan en la imaginación de algún director de cine o alguna escritora. Pero si hoy tenemos imaginarios que nos rodean, como la inteligencia artificial que en forma de androide vendrá a atendernos la próxima vez que entremos a un restaurante, hubo en el pasado también imaginarios poderosos que se entremezclaron con la misma historia material e intelectual de la ciencia y la tecnología. Alrededor de elementos como el correo, los ferrocarriles, el salitre, los terremotos, el caballo, el alcantarillado, las morgues y las vacunas se originaron ideas de un Chile desarrollado, industrial, productor de conocimiento de vanguardia en salud o sismología. A su alrededor se configuraron convicciones sobre la necesidad de higienizar personas y ciudades, poder controlar los efectos devastadores de sismos o desarrollar la capacidad de controlar la población conociendo el cuerpo de cada persona —al menos, al morir.

El tren es, posiblemente, la metonimia más común del progreso. Subirnos al tren del progreso parece ser una frase recurrente en políticos, y no solo en Chile, que nos invitan a confiar —a veces, demasiado ciegamente, como Latour le recriminó al presidente francés Emmanuel Macron en el medio de la pandemia— en los beneficios de la tecnociencia. En los imaginarios, además, se cuelan dimensiones fundamentales de por qué hacemos ciencia: la novedad, la innovación, la inventiva, el genio. Luego, desde allí, aparecen otras nociones no menos performativas: la gestión, la administración, la eficiencia, la tecnificación, la industrialización. Sin embargo, estas fuertes ideas, como nos ilustran los y las historiadoras de este último libro de la colección, van cambiando a lo largo del tiempo. El monopolio en el ciclo de producción del nitrato chileno da lugar a poca competencia e ineficiencia. La reparación y el mantenimiento del ferrocarril, en sí mismo un evento revolucionario en un Estado en construcción que permite el desarrollo de capacidades técnicas, se deja de lado con la apertura económica. El reemplazo de las acequias y letrinas por cloacas hace vislumbrar un futuro saludable dentro de los anhelos de higiene y civilización, que pone a Santiago a la altura de las modernas ciudades europeas. El internacionalismo explícito de las expediciones astronómicas para la instalación de un observatorio de punta da lugar, al mismo tiempo, a la necesidad de recabar y confiar en el conocimiento basado en la experiencia que muestran la tensión entre lo local y lo global, entre saberes de vanguardia y el saber popular o comunitario. La apuesta por tecnología de radiodifusión, consolidada en los años de sustitución de importaciones y haciendo pensar la posibilidad de un nacionalismo tecnológico, se desvanece detrás del ocaso manufacturero a partir de 1973. Y las vacunas, en la cúspide del imaginario de la ciencia y la tecnología para proteger vidas y mostrar un estado comprometido con el cuidado, son objeto de una desinversión que obliga no solo a cerrar la planta que las producía sino, y aquí quizás se hace más evidente el estatus de tragedia de algunos cambios de imaginario sociotécnico, a convencernos de que el lugar en el mundo del país no está a la par de quienes producen vacunas, sino de quienes las terminan necesitando con urgencia, como en 2020.

No crean que les ahorré nada contándoles todo lo anterior. Primero, y fundamentalmente, no les ahorré el placer inmenso de leer investigación de calidad, escrita con precisión y claridad, basada en investigación rigurosa y producida en el país. No es únicamente el placer de leer sobre lo que no sabemos. Más bien es el placer de leer sobre lo que no somos: no somos conscientes de los esfuerzos muy complejos del sector público y privado para producir conocimiento socialmente relevante, sus intricadas formas de desarrollarse y los futuros que nos presenta.

En segundo lugar, no les ahorré el asombro que produce ver a académicos y académicas nutriéndose de las más diversas fuentes historiográficas, como detectives ávidos de contar historias sustentadas y creíbles, convincentes y minuciosas. Es para mí siempre admirable ese vínculo entre los historiadores y sus datos, es como si emergiera de ellos una luz que, en las otras ciencias sociales, solo nos ilumina tangencialmente. Con rompecabezas que solo ellas y ellos arman, el lector va pasando las páginas para llegar a hacerse una idea más amplia y profunda de un devenir científico y tecnológico lleno de promesas y obstáculos.

En tercer lugar, tampoco les ahorré la emoción de ver un país, este país, a través de la luz de los instrumentos y prácticas, las instituciones y las redes, con las cuales y a través de las cuales se ha producido ciencia y tecnología en Chile. Una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción frente a un objeto. Así se sentirán al leer cada capítulo. Pero ese objeto, no hay que confundirse, no será el libro en sí, sino el Chile que aparece inmiscuido en éxitos y fracasos, en empresas y museos, en libros y relatos de viajes, en caballos y trenes, en sueños higienistas y miedos sísmicos, en hormonas y enfermeras, en observatorios y mapas, en desiertos y alambres, en ministerios y fertilizantes. Ahí está Chile, su pasado, su presente y su futuro.

Por eso, tengo la convicción que el esfuerzo que han hecho los y las editores, generales y de cada tomo, los y las autoras y la Universidad de Chile a través de su editorial no debe dejar de reconocerse. Ese Chile del que hablaba recién se debe seguir ensamblando a diario y, en ese contexto, esta colección jugará un papel clave no solo para entender el pasado, sino para construir mejores futuros, más justos, más inclusivos.

Este texto fue adaptado de la presentación del libro Historia de la ciencia y de la tecnología en Chile.