En el documental Bajo sospecha: Zokunentu, «Daniel Díaz muestra una reflexión íntima de la carrera y trayectoria de su tío, en la que recorre algunos de sus trabajos más relevantes y los procesos de creación asociados, a la vez que indaga en su propia identidad y la de toda su familia», escribe Laura Lattanzi

Elisa Loncon mencionó en su último discurso como presidenta de la Convención Constitucional que ese órgano nos permitió “vencer el miedo, el desconocimiento y la ignorancia, porque ahí estamos los distintos que necesitamos mirarnos”.

“Mirarnos” no es lo mismo que “ver”, no solo porque tiene la potencia de la primera persona del plural, sino también porque apela a nuestra voluntad. No toparse con un objeto —algo propio del “ver”—, sino enfrentarse a él, enfrentarnos a nosotros como colectivo de distintos. “La patria es el otro” es un lema similar que circuló en Argentina durante los gobiernos kirchneristas.

En un contexto en que se multiplican los discursos y las prácticas discriminatorias, donde no se reconoce lo distinto, o se lo estigmatiza, podríamos juzgar que hoy aquellas palabras de Loncon se presentan más como una promesa que como una realidad, un “ahí” que todavía resuena. Aunque las palabras, como las imágenes, no tienen necesariamente que corresponder con una realidad, sino que pueden tener también la potencia de contrastarla, señalar sus faltas, sus silencios, sus invisibilidades.

El documental Bajo sospecha: Zokunentu, de Daniel Díaz, explora las complejidades y conflictos de una definición cultural identitaria que se construye con miradas, desplegando los modos en que somos distintos. En este caso, se trata de ser mapuche en Santiago, una ciudad donde las culturas tienden a una mayor hibridación, pero donde se producen a su vez borraduras, exclusiones y estigmatizaciones. “¿Soy mapuche?”, se pregunta el director, “¿es mi familia mapuche?”. Las abuelas de Díaz tienen apellido mapuche, pero ese rastro ya no está en su nombre, y ello no solo por los dispositivos patriarcales, sino también por la estigmatización y violencia que se ha ejercido históricamente sobre este pueblo.

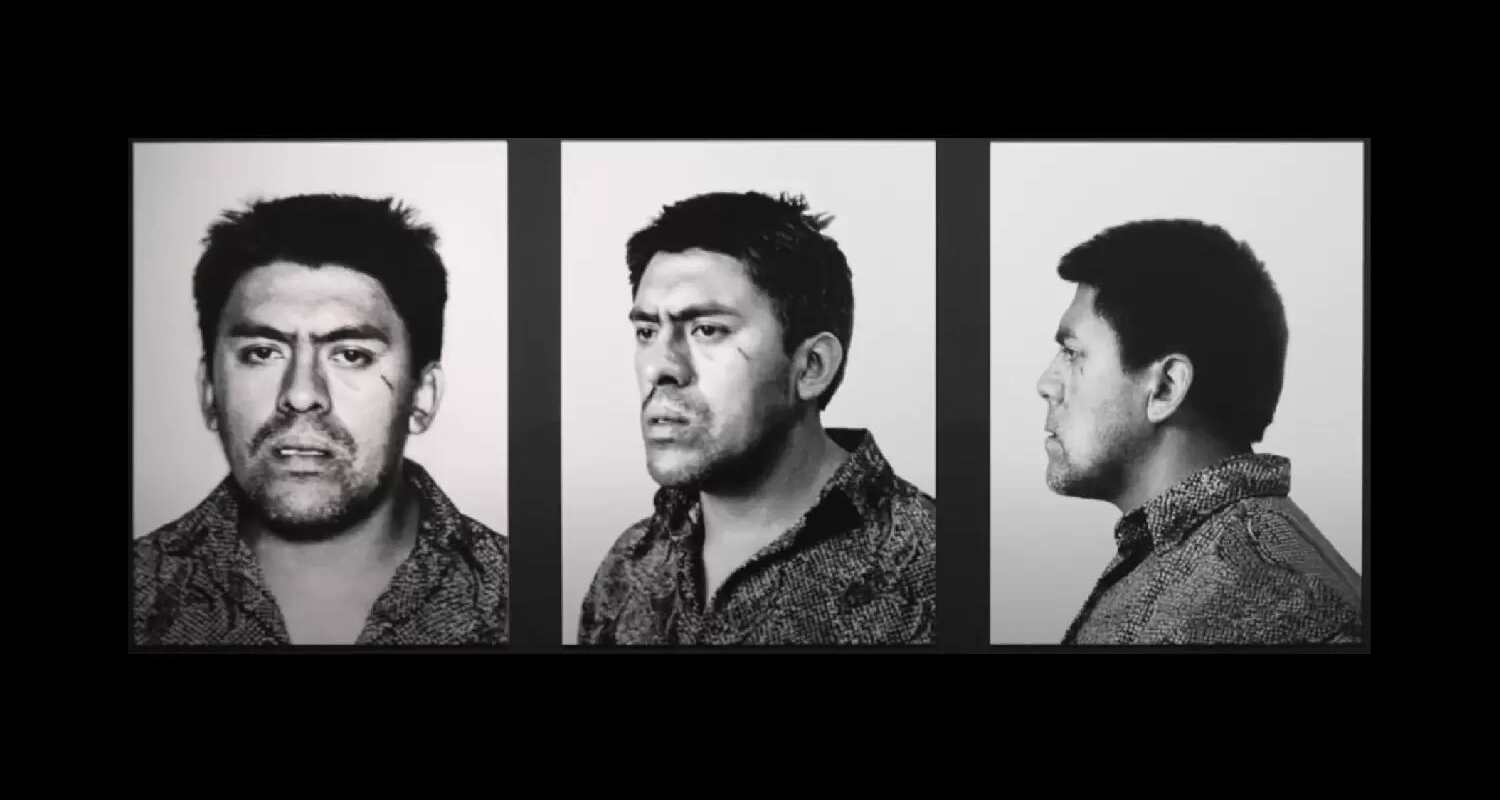

El disparador del relato, y lo que inicia la película, es la injusta detención que sufre su tío, el reconocido artista Bernardo Oyarzún, al que la policía confunde con un ladrón de apariencia supuestamente similar. “Tiene la piel negra, como un atacameño. El pelo duro, labios gruesos prepotentes, mentón amplio, frente estrecha, como sin cerebro”, dice el reporte policial, una descripción que se asemeja a los discursos de la antropología criminal que surge en el siglo XIX como un respaldo “científico” de los prejuicios que existían hacia los sectores populares. Este suceso es el mismo que Bernardo Oyarzún trabaja en la obra que lleva parte del mismo nombre que el documental —“Bajo sospecha”— y que fue incluido en la exposición que el artista instaló en la Bienal de Venecia 2017, invitado a representar a Chile —he aquí otra capa de las complejidades sobre la identidad y las representaciones—. Años más tarde, este suceso y obra inspiran a su sobrino.

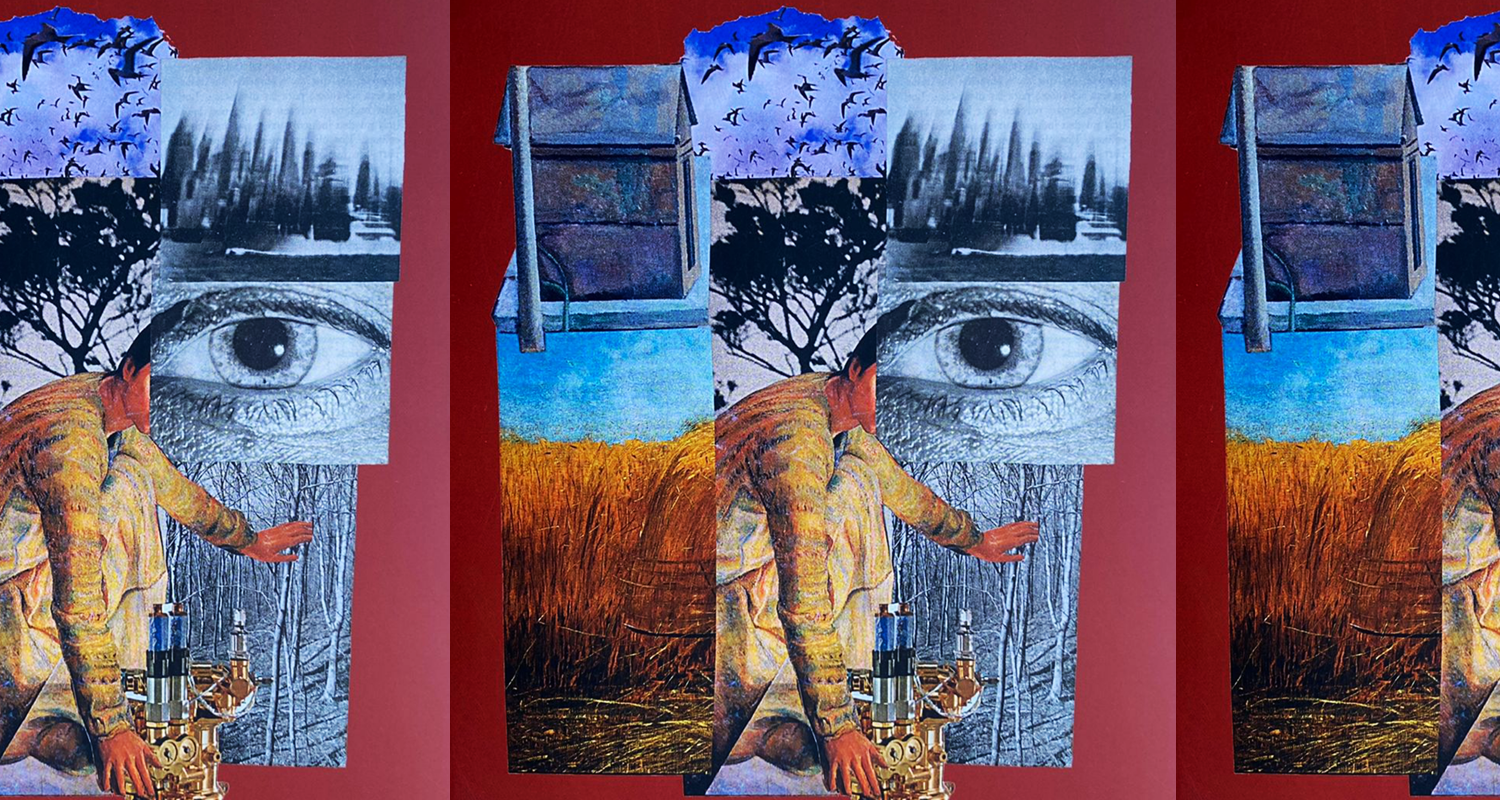

En Bajo sospecha: Zokunentu, Díaz muestra una reflexión íntima de la carrera y trayectoria de su tío, en la que recorre algunos de sus trabajos más relevantes y los procesos de creación asociados, a la vez que indaga en su propia identidad y la de toda su familia, destacándose sobre todo la biografía de sus abuelos. Para ello se vale de diversos recursos cinematográficos. En primer lugar, está la voz en off del director, quien narra en mapugundún, decisión ética y estética que se añade al prisma identitario del film. “Vivir otra lengua es la única manera de habitar todo este inmenso despojo”, menciona Díaz en una declaración que busca justificar esta elección. También se vale de varios documentos de su archivo familiar para componer el relato: videos y fotografías de reuniones familiares, registros de su tío —de sus procesos creativos, de sus obras, de su testimonio—, y también algunos propios —en su mayoría registros hechos a sus abuelos y su tío—. El trabajo con estas imágenes de archivo es cuidadoso y atento, y tal como observamos en los documentales contemporáneos, los documentos de archivo se vuelven una superficie que nos permite mirar, mirarnos, identificar gestos y expandirlos en su sentido, denunciar los estigmas que se posan sobre ellos; en definitiva, convertirlos en un material performático que se activa en el montaje. Por ejemplo, cuando Díaz se detiene en los gestos de su abuelo al cantar, en el despliegue del cuerpo de su tío performando en sus propias obras, o en la voz de su abuela cuando explica los modos de tejer. A su vez, cita referencias heterogéneas, distantes a la cosmovisión mapuche, pero de las que él se siente cercano: Dragon Ball Z, el cantante Sandro o la música de Björk son también elementos que pueden traerse y combinarse. La identidad como un espacio continuo de reconstrucción parece ser la apuesta del director.

A primera vista, el documental es un retrato prismático sobre el artista Bernardo Oyarzún, pero sus motivaciones y preguntas exceden este objetivo, lo que quizás es una de las mayores fortalezas y debilidades de la película. Por momentos parece que estamos asistiendo a una presentación de la obra de su tío; en otros, a un retrato familiar, a los modos en que se constituye la identidad y los estigmas que se sufren en el proceso. Los entrecruces entre todas estas dimensiones no siempre son claros, aunque también se agradece la apertura y heterogeneidad de materialidades y reflexiones que la obra propone.

La categoría “bajo sospecha” puede ser pensada aquí como una doble operación: denunciar las identidades que se encuentran bajo sospecha por los dispositivos del poder dominante, pero también poner a la propia identidad en sospecha. En esa tensión es que surgen miradas de alteridad plebeya, que aún siguen interpelando a pesar de la derrota del Apruebo. Aceptar que lo que vemos nos mira, parafraseando a Georges Didi-Huberman; mirarnos como distintos, entender lo distinto como condición colectiva.