En sus años universitarios, el escritor Mario Verdugo analizó los discursos de los 90 y se encontró con un personaje: Nadie. “Nadie puede estar en desacuerdo”, “Nadie puede marginarse”. “Las palabras y las cosas nos las entregaban ya cortadas tanto en la tapa de los casetes como en el living de los tíos”, recuerda.

Seguir leyendoApuntes sobre el negacionismo

Ante los discursos relativistas de la dictadura y encuestas que muestran aumentos preocupantes de quienes justifican el golpe de Estado de 1973, se hace necesario preguntarnos sobre la política y la sociedad que han emergido desde 1990 y sobre si Chile enfrentará estos fenómenos o los contemplará en silencio.

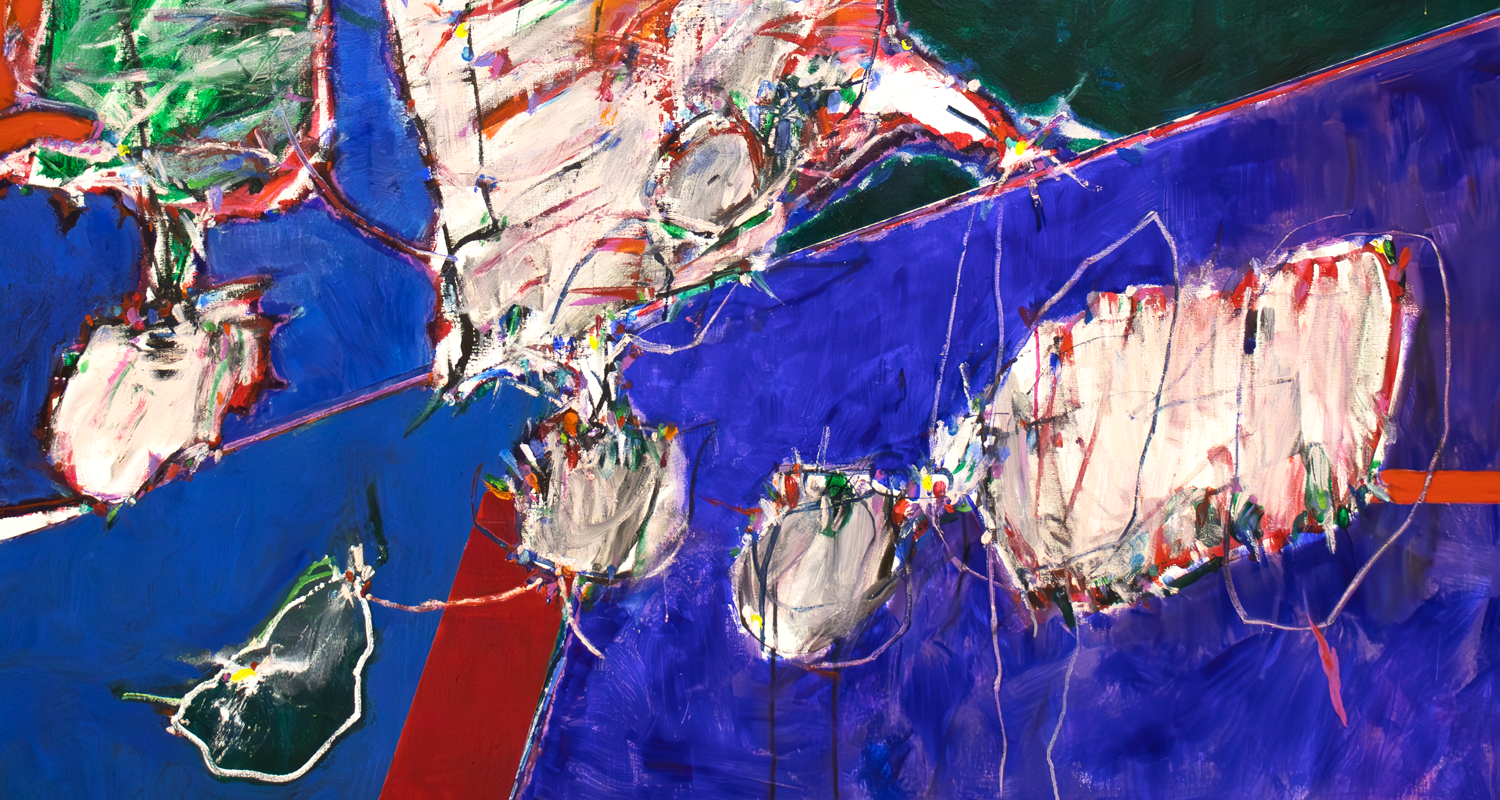

Seguir leyendoFracturas sin colofón

La grieta que abre una persona ausente se hace cada vez más ancha y fría, más insalvable. Las palabras, la razón, la búsqueda. Todo inútil, hermético, pendular (…). Más se escarba, más profundo y enterrado queda el tesoro amado y todo se reduce a la materialidad de una fotografía que pende del pentagrama de las horas que pasan y no cicatrizan.

Seguir leyendoLas tensiones frente al pasado

Uno de los grandes peligros de un historiador es confundir historia y memoria, ha advertido el francés Pierre Nora, quien en los años 80 abrió el debate en torno a la relación entre ambos conceptos. Distinguirlos es fundamental, sobre todo en un país como Chile, donde la fractura del golpe de Estado sigue sin sanar, en parte, por las deudas de verdad, justicia y reparación.

Seguir leyendoLos límites de la realidad (o por qué la ficción)

La imaginación y la memoria provienen del mismo lugar del cerebro, y cada vez que recordamos actualizamos el hecho, lo reconstruimos a través de la emoción presente. Ficción y realidad parecen existir al mismo tiempo en la vida de las personas y de una sociedad, indivisibles, inseparables.

Seguir leyendoPorque hablar de Chile es siempre memoria

Por Ivonne Coñuecar

Todo lo que hubo antes fue un gran ensayo. Ensayo matar, ensayo perseguir, ensayo espionaje, ensayo eliminar líderes, ensayo el permanente estado de sitio en Wallmapu, ensayo firmar leyes para ajustarse a normativas internacionales. El Estado no nos quiere: eso no era un ensayo, tampoco lo es el hastío, el orgullo y la indefensión que también tenemos como escenario ahora.

Habemos cuerpos más reactivos, sensibles, combustibles, magnetizados, pegados, parchados, electrificados, golpeados por Chile. Anhelé tantos años esto, pensé que el país no cambiaría. Viajé en agosto, y cuando el avión pasaba sobre esa gigantesca y angustiante cordillera lloré como si se me hubiera muerto alguien, porque la gente que quiero estaba tan triste y quejumbrosa. Se sentía el dolor, la necesidad de palabras y cariños.

Ella me dijo que no estuviera triste, ellos no se dan cuenta.

Vivo hace cuatro años en Rosario. Y aunque estoy al lado, nunca es fácil ser inmigrante. Cómo sería envejecer en Chile, me pregunté hace años, y tuve la certeza de que era hora de irse. No me vine desde Coyhaique a hacer hora para regresar. Yo me fui, tengo el corazón de exiliada, un concepto que costaba que comprendieran cuando intenté explicarlo. No era una inmigrante de un país en crisis, no iba y volvía, no vine a estudiar solamente. No entendían el malestar, tan soterrado, sólo veían esa democracia chilena estable, tan bien vestida, de tradición republicana —afirmaban algunos—, tan moderna. La gente tiene miedo, decía, la gente es infeliz, decía, y creo que desde que sucedió el estallido, ahora cuaja lo que intentaba decirles. Tuve que aliviar la presión que me aplastaba en Chile y sanar la biografía. Para los que estamos en el extranjero, también el 18/10 comenzó otro Chile, uno que vislumbro libre y autónomo, desbordante de expresiones y emociones, y, lamentablemente, despertando con el golpe de la represión feroz que aún tras ser condenada por organismos internacionales de derechos humanos, continúa presente.

Apareció de nuevo la palabra pueblo, renovada. Se comenzaron a nombrar las cosas, se encontró la gente, se derribaron símbolos que ya no nos representaban. Símbolos de un nacionalismo servil y programado. Y aunque no estoy allá, siento el territorio en mi cuerpo. Vos sos Chile, me dijo alguien, y sentí que algunas heridas comenzaban a sanar. Sentí a Chile como ese momento en que me atreví a hablar de abusos y violaciones y sentí alivio. Se quita la máscara neoliberal sostenida con el sudor de Chile. Todo se cuestiona, se deconstruye y se resignifica. El estallido salpicó todos los calendarios y corazones, y rompió esa pingüinesca marcha hacia el abismo. Respiré hondo, quizás lloré.

Hace años había tenido la certeza de que Chile jamás cambiaría. Me encantó estar equivocada y ver que mi decepción histórica en estos días se convertía en esperanza y orgullo. Después del 18/10 hay anhelos colectivos secretos que nos convierten en cómplices, aunque haya que enfrentar la omnipresencia del Estado.

Y mientras muchos miraban y resignifican la Wenufoye, yo miraba y resignificaba la bandera de Chile, más allá del consuelo que encontré en la poesía de Elvira Hernández. Ese paño tricolor siempre me resultó ajeno, con olor a la banda de guerra de la concha acústica de mi pueblito patagón; con olor a milico, a derecha, a patrones de fundo, a un fútbol que no me gusta, a una caridad y solidaridad aprendida desde la verticalidad de la Teletón, para desastres naturales y egos mediáticos. Nunca creí en el blanco, el azul y el rojo que me decían eres chilena. Era una ininteligible paleta de colores. Imposible alinearme con la bandera de Chile en la Patagonia, donde hasta hace pocos años alzábamos banderas negras y banderas argentinas. El 18/10 abrió también la memoria.

Elegí estar aquí. No lejos. Aquí. Dejé todo, vendimos todo, rematamos todo. Nos trajimos a los gatos. Ni ella ni yo queríamos sobrevivir más a Chile. Habíamos pasado el movimiento «Aysén, tu problema es mi problema», y luego el borrón y la impunidad, como si todo ese dolor y daño pudiera dejar de existir porque no se le nombra. Esa noche en que Piñera le declaró la guerra a su propio pueblo supe que la memoria es oblicua y puede dormir, pero no desaparecer. Supe lo que pasaría, porque en el gobierno anterior del tirano ya vi llegar a los aviones Hércules con cuatrocientos pacos, el helicóptero sobre las cabezas; vi a los pobladores que intentaron detener a los zorrillos y guanacos tomándose de las manos en Puerto Cisnes y Mañihuales, y los reprimieron como a criminales, los hirieron, también a los niños. Y la gente, tomándose la pista de aterrizaje para que Luksic no llegase como patrón de fundo a Villa O’Higgins, y el Estado al servicio del empresariado, y todos presos por un gesto de soberanía allá donde termina la Carretera Austral. Porque ya vivimos esa represión en la Patagonia. Y vino la desazón. Sabía que por redes sociales pasaría una pornografía bélica, carne, carreras, sangre, gritos, dolor; porque la gente había despertado, se había cansado de la obediencia y no se iría a su casa.

Para el movimiento Aysén 2012 trabajé en comunicaciones, contra la prensa burguesa y para romper el cerco mediático. Luego vino el olvido. También lo quise borrar, porque quizás con eso vendría mi olvido. En mi porfía eliminé todo lo que me vinculara a esa época: videos, declaraciones de heridos, comunicados. Tampoco podía hablar de esos días; no pude por años. Y es que era tanto, que nada de lo que dijera podría describir lo que vivimos esos cuarenta días. Le bajaba el perfil cuando comenzaba a hablar. No comprenderían, no sabrían de lo que les hablo, del pánico, del orgullo, del dolor, de la rabia, de la ternura de esos momentos en que todos también deseamos tanto para nuestra Patagonia y tuvimos que defendernos con lo que fuera. Defendíamos nuestra dignidad, porque romantizar el esfuerzo cuando hay que soportar tantos grados bajo cero ya es masoquismo, e iban generaciones y generaciones en la precarización. La memoria siempre aparece.

Era un ensayo más de la represión que desplegaron estos días en todo el país. Camioneros, leñeros, pescadores, gauchos, empleados, familias, abuelos; nuestra fibra de las tradiciones marchó cada día por las calles. Salió a marchar la tía que no salía ni a la esquina para no descuidar la casa y la comida, el abuelo que la dictadura lo llenó de miedo, salieron familias completas, como nunca en nuestra breve y desconocida historia. Teníamos tanta fe ese frío verano, y la solidaridad era un compañerismo hasta las lágrimas. Nos contábamos historias mientras corrían los mates, jugábamos truco, planificábamos. Había tantas colas que ya no sabíamos de qué eran, porque bloqueamos los accesos a la región, pero estábamos seguros de que no necesitábamos nada más, sólo que el gobierno nos respondiera. No había autos porque nos quedamos sin bencina, y la gente bajaba desde las faldas del cerro a marchar. Aprendimos a devolver las lacrimógenas que habíamos conocido para la votación de Hidroaysén, cuando también conocimos el guanaco. Aprendimos estrategias, corrimos, las casas de los amigos y familia que se abrían en el camino mientras escapábamos. Los más fuertes y aguerridos resistiendo en el puente Ibañez, en Aysén; en líneas, las madres haciendo sopaipillas en las fogatas. Los pacos no sabían lidiar con la naturaleza como nosotros, no sabían de vientos. Aysén resistió a un enemigo que hoy se ha encarnizado con Chile, nos ha dejado muertos, tuertos, heridos; mujeres violadas, abusadas, infancias marcadas, experiencias imborrables. Esta vez no habrá borrón. Esta vez la memoria la peleamos. Ya nada será igual.

En 2012 no mataron a nadie porque pusimos todo por cada uno que se llevaban. Cuidábamos que no nos mataran porque sabíamos que si eso sucedía se transformaría en una versión Mad Max, y vendrían las retroexcavadoras, tractores, arpones, facones, boleadoras y asadores de los que ya hablaban los más fieros, enojados de que les vinieran a ocupar su Patagonia. En una región de pocos habitantes, casi todos estamos emparentados, y en ese camuflaje de comunidad crecen también los instintos. Y nos sentíamos solos, abandonados por el Estado ¿A quién le iba a importar en Chile? Con varios voluntarios trabajábamos por las noches en una improvisada estación de primeros auxilios, porque el hospital lo tenían sitiado. Pensaba en esas noches en la indefensión, contando heridos, juntando lacrimógenas y perdigones en unos tarros para informar. A los detenidos se los llevaban en buses que desaparecían durante horas para golpearlos. Había teléfonos intervenidos, sabíamos que nos perseguían, pero teníamos fe de que jugábamos de local, aunque también en lo secreto, uno se preguntaba si valía la pena.

Yo me besé con ella escapando de la represión. Esa tarde había llegado bencina y fuimos a dejar a una amiga observadora de derechos humanos. Nos arriesgamos. Sabíamos el destino de las mujeres en las comisarías. Se volvió todo un desastre, era de noche y grababa mientras le gritaba ¡acelera! Adrenalina y miedo. Se nos cruzó el zorrillo, nos alcanzaron los pacos con sus trajes impenetrables, veíamos en la otra esquina cómo todos corrían, se movían demasiado rápido, barricadas, gritos. Fue otro de los momentos en que pensé que moriría, porque cualquiera podía morir en cualquier momento, lo sabíamos: ya no usaban sólo perdigones. Yo me arranqué de Chile con la chica que besé escapando de la represión, vendimos todo y llegamos a Rosario.

Y con ella, que sabe de lo que hablo cuando digo Aysén 2012, nos abrazamos esa noche del 18/10. No dormimos. Nos ha costado habitar ambos países estas semanas. Salimos a caminar y en las calles caen las hojas moradas de los jacarandás, los perros pasean con sus humanos, la gente sonríe y es amable, preguntan, nos abrazan. Saben de la represión. Nosotras mostramos los videos de Bailapikachú, Sensual Spiderman, del Corredinosaurio o fotos épicas para despistar y sentir esa locura orgullosa de nuestro pueblo despierto. Estamos todo el día en Chile. Lo que duele es puertas adentro mientras nos crece la memoria. No quiero llorar con nadie. No puedo narrar las emociones. Explicamos qué significa la frase #estonoprendió, hablamos de una nueva Constitución. Nos preguntamos, luego de tantas escenas, si queríamos regresar. Ambas nos quedamos algún rato en silencio. Yo dije que no. Ella también. Tengo una pena basal porque este movimiento ha creado también una distancia gigantesca, que aún no calculo, entre Chile y yo. Tengo la certeza de que, a diferencia de ella, a mí nadie me espera. Es esa certeza también de la libertad.

No podía contar cómo había sido Aysén, el pánico, ese dolor, eso que disfrazas de fortaleza y cordura cuando un paco te apunta con su arma de servicio. Toda esa locura y represión a la que ahora arrastran al pueblo tuvo muchos ensayos, en todo el país. En Aysén no conseguimos nada de lo esencial, quizás lo más secundario, una universidad, pero una universidad necesita un ecosistema social que aún no está garantizado.

Yo dejé de marchar en Chile después de Aysén 2012. Acá marcho. Mi vida la podría narrar en marchas, contra Alumysa, contra proyectos de destrucción ambiental, por la educación, por la educación, por la educación; contra el CAE, por el pueblo mapuche, por las diversidades y disidencias sexuales. Me gusta el pueblo chileno. Siento orgullo, lloro; a ratos ya no sé por qué. Me alegro. Quiero gritar. Duermo mal. Me encanta que se resignifique la Wenufoye. Esa es la raíz indígena inextinguible que nos convoca, un símbolo de resistencia a esa represión histórica, una cosmogonía, un relato donde caben todos los pueblos. Por primera vez siento orgullo de mi nacionalidad. A veces, para hablar de algo, tienes que tomar otra ruta. Han pasado los días, asistimos a la represión más desatada y espantosa desde la dictadura, deseamos ese Chile que tanto queríamos. Algunos hemos dejado este episodio inédito en nuestra historia como un sueño extraterritorial. Entonces pienso: quizás ahora pueda hablar del 2012.

Porfiada memoria

Por Marcia Soantkebury | Fotografías: Alejandra Fuenzalida

La negación y el borramiento fueron la política de la dictadura desde que bombardeó La Moneda. Al reconstruir el edificio, suprimió la entrada de la calle Morandé: si no había puerta, nadie había salido por ella y, por lo tanto, los que atravesaron ese umbral detenidos o muertos jamás existieron. Al suprimir la dirección del centro de detención y tortura ubicado en la calle Londres: si se sustituía el número 38 por otro desaparecía el escenario de tormentos y muerte. Al promover la recuperación del espíritu “deportivo” del Estadio Nacional, porque el fútbol contribuiría a evaporar la memoria de las violaciones a los derechos humanos que allí sucedieron. Y, lo más cruel, en el caso de los detenidos desaparecidos: al no existir el cuerpo, no quedaba constancia de su existencia ni las huellas del crimen.

Mientras gobernaba el general Augusto Pinochet, miles de chilenos y chilenas fueron perseguidos, privados de libertad, exiliados, exonerados, ejecutados, torturados o hechos desaparecer. Durante la transición, los gobiernos democráticos materializaron sus políticas de derechos humanos en las comisiones de verdad (1990- 2005) y estas identificaron a 3.185 desaparecidos, ejecutados o asesinados en forma sumaria. Individualizaron a 28.459 torturados y detectaron 1.132 recintos de detención y tortura, varios de los cuales eran desconocidos hasta entonces.

Además de negar estos crímenes, a los afectados por ellos los agentes del Estado les negaron derechos, identidad y hasta su calidad de seres humanos. También los privaron de su nacionalidad y desconocieron su existencia legal. Por eso, los años que siguieron al golpe de Estado estuvieron marcados por una lucha sorda o abierta por imponer la impunidad o la justicia, el olvido o la memoria.

Especialistas en estos temas establecen que el proceso de sanación de quienes han sufrido atropellos a su integridad y derechos requiere del reconocimiento social de lo sucedido. De allí que el propósito de las medidas de reparación formuladas por los gobiernos de la Concertación apuntó a revertir esta situación reforzando el protagonismo y la dignidad de las víctimas e involucrando a la ciudadanía en una profunda reflexión sobre las consecuencias de la intolerancia.

Al poco tiempo de instalarse la Junta Militar en el poder, con el propósito de recordar a sus familiares desaparecidos, organismos de derechos humanos y grupos de sobrevivientes de los centros de detención comenzaron a instalar cruces, placas alusivas o memoriales a lo largo y lo ancho de nuestra geografía. Y, desde entonces, estos se transformaron en espacios de reparación y encuentro que nos hablan de un pacto para no olvidar.

“No podemos cambiar nuestro pasado. Sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra oportunidad y nuestro desafío”, afirmó en diciembre del 2008 la presidenta Michelle Bachelet al poner la primera piedra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ella estaba convencida de la importancia de este proyecto y lo llevó adelante contra viento y marea. Estimaba que contribuiría a transparentar las situaciones dolorosas vividas por nuestro país, a reflexionar sobre ellas y que contribuiría a que estas no se repitiesen “nunca más”.

El pasado vinculado a guerras o dictaduras suele desatar apasionadas polémicas en torno a las distintas interpretaciones de lo sucedido y la memoria se constituye en territorio de disputa cultural y política. Chile no ha sido la excepción. Sin embargo, la exmandataria consideró que la imposibilidad de establecer una mirada única no podía ser el pretexto para dar la espalda a lo ocurrido.

La construcción del museo, cuya muestra estable abarca entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, remeció a la sociedad chilena aún marcada por el discurso único heredado del régimen militar y por la negación de la evidencia. Sus contenidos visibilizaron lo que durante muchos años había permanecido oculto.

Hoy, por los pasillos de este edificio transparente ubicado frente a la Quinta Normal, circulan cientos de visitantes, fundamentalmente jóvenes: más del 50 por ciento de nuestra población no había nacido cuando sucedieron los hechos que se presentan en el museo. Se detienen para revisar fotografías y leer los recortes de prensa, observan las artesanías carcelarias y se conmueven frente a las pantallas con los testimonios de los presos políticos.

Al recorrer los sitios de memoria -espacios físicos donde ocurrieron los acontecimientos y prácticas represivas del pasado reciente- como Londres 38 o Villa Grimaldi, el potencial de transmisión es enorme y el visitante se enfrenta y emociona ante la presencia inmanente del pasado.

Sin embargo, en un museo como este, fue necesario enfrentar otros desafíos: ¿Qué se quiere representar? ¿Con qué objetivo? ¿De qué manera? La opción fue entregar al visitante el máximo de elementos –cartas, fotos, recortes, videos, grabaciones y documentos- que le permitiesen reflexionar, sacar sus propias conclusiones y quizás, ¿por qué no decirlo?, salir del edificio con más preguntas que respuestas.

Tarea difícil de abordar fue definir cómo se presentarían la represión y los horrores del terrorismo de Estado. Se decidió no utilizar la “pedagogía de la consternación”, predominante hasta los años ‘90, y que con su recreación morbosa del horror fuese contraproducente, generando distancia y dejando fuera a un visitante anonadado y sin palabras. Se recurrió a representaciones abiertas que combinan información desprovista de retórica con elementos de fuerte simbolismo, destinados a estimular la reflexión.

Testimonios, relatos, voces, paneles y maquetas acentúan el heroísmo y espíritu de lucha de los prisioneros, sus historias de vida, cartas, poemas, formas de resistir, esperanzas, miedos y gestos solidarios. No hay recreaciones y, con excepción de un catre de tortura, todos los objetos de la muestra son originales.

Se optó también por plantear desde un lenguaje simbólico y poderoso, múltiples preguntas e interpretaciones de los hechos que se rememoran. Expresiones mixtas que incluyen relatos y representaciones convencionales y audiovisuales en pantallas y formatos diseñados especialmente para llegar a los jóvenes. Porque la idea es que el museo opere como un puente entre el pasado y el presente y que sus contenidos transciendan las experiencias individuales para educar y construir futuro.

Implementar una política de memoria es complementario a las acciones de reconocimiento de la verdad, de justicia y de reparación individual de las víctimas. Y, a diferencia de la justicia de la historia que se sustancia en una explicación de los hechos, la justicia memorial no puede descansar mientras haya una injusticia no reparada.

El Museo de la Memoria busca transformar la historia en memoria en función de un proyecto destinado a abrir un camino para avanzar y que nos ofrezca un sentido de identidad y destino. Destino que convoca a cada ciudadano de nuestro país a reconocerse como parte de la tragedia ocurrida, idea que está expresada en la obra de Alfredo Jaar. Materializada en una cripta que dialoga con el edificio, ésta se inspira en el concepto “todos hemos perdido algo”, e incluye imágenes de detenidos desaparecidos y de personas aparentemente no involucradas en lo ocurrido.

Cada cierto tiempo, en torno al museo se abren debates sobre el contexto o el periodo que abarca la muestra. Involucran a una sociedad aún dividida frente a lo sucedido en un pasado reciente y nos remiten a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado contra un sector de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de otro tiempo donde primaban el miedo o la indiferencia, en estos días sus detractores han tenido que enfrentar la protesta de miles de ciudadanos que valoran este espacio de resistencia frente al olvido.