Si el problema es el de una visibilidad que ha dejado de producir horror, quizás sea preciso ver o leer las imágenes a partir de lo que ocultan […]

Seguir leyendoCómo se escribe el silencio

Alia Trabucco es una de las autoras chilenas con más proyección internacional. Con la novela «Limpia», la escritora vuelve a un ejercicio que la apasiona: explorar los lugares incómodos del feminismo.

Seguir leyendoJulia Toro, profundamente contemporánea

Con nuevos proyectos en curso y el arrojo de sacar a la luz pública parte importante de su diario de vida, la reconocida fotógrafa chilena —dueña de una trayectoria de casi cuatro décadas […]

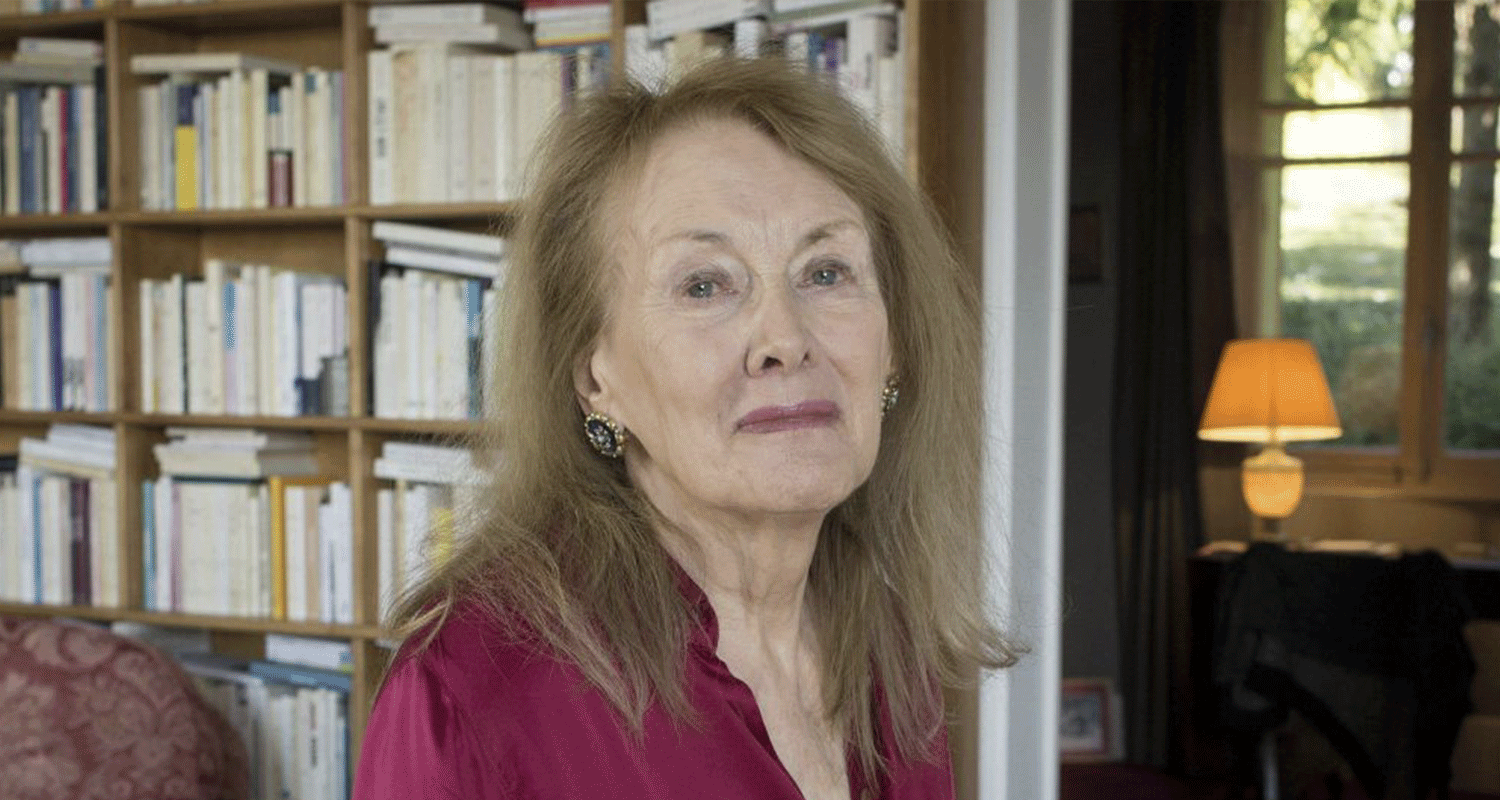

Seguir leyendoAnnie Ernaux: la literatura como un arma de combate

Desestimar la escritura de la premio Nobel francesa bajo el argumento de que “cuenta su vida, así con mucha pompa en el destrozo, y que eso es todo” […]

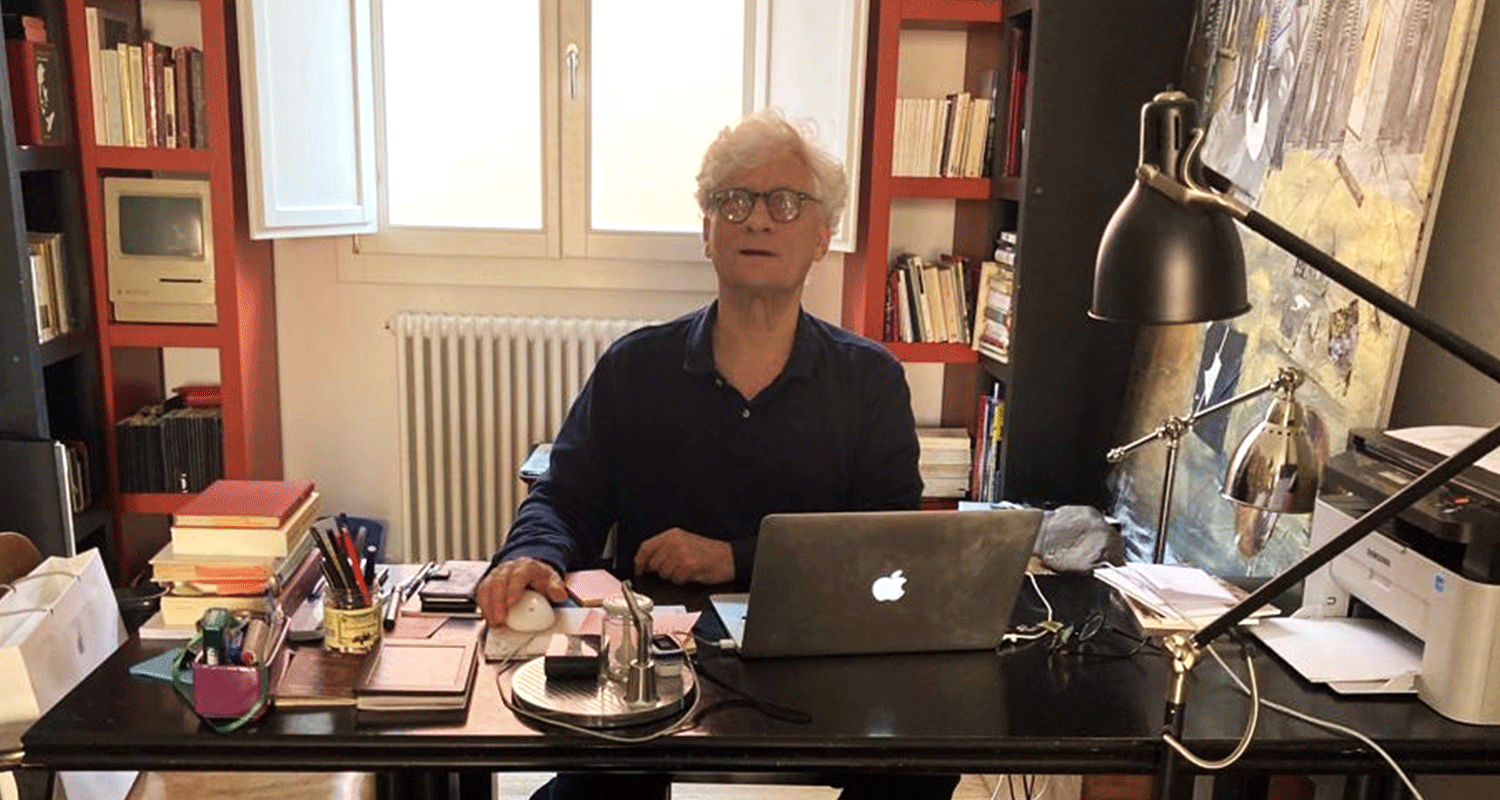

Seguir leyendoFranco “Bifo” Berardi: «La impotencia del poder político es el punto de partida de esta generación»

“En los últimos 20 años he imaginado el futuro de manera muy negra y las predicciones se han hecho realidad. He decidido parar”, dice el filósofo italiano […]

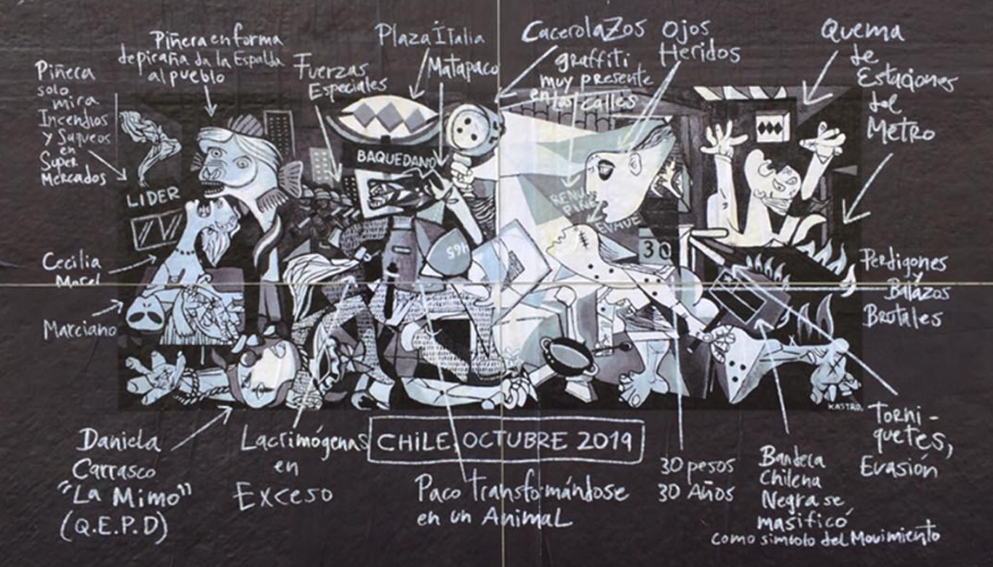

Seguir leyendoChile en un libro

«Todo un proceso cristalizado en un libro, en un artefacto que a ratos parece en desuso, pero que está ahí, ahora, en miles de casas, siendo leído, analizado, o quizá simplemente encima de alguna mesa, de algún velador, de algún mueble, como un pedazo de la historia, como el registro de un tiempo que observaremos, años más tarde, estoy seguro, como un momento importante no solo de nuestras vidas, sino, sobre todo, de las vidas de los otros, con los otros.»

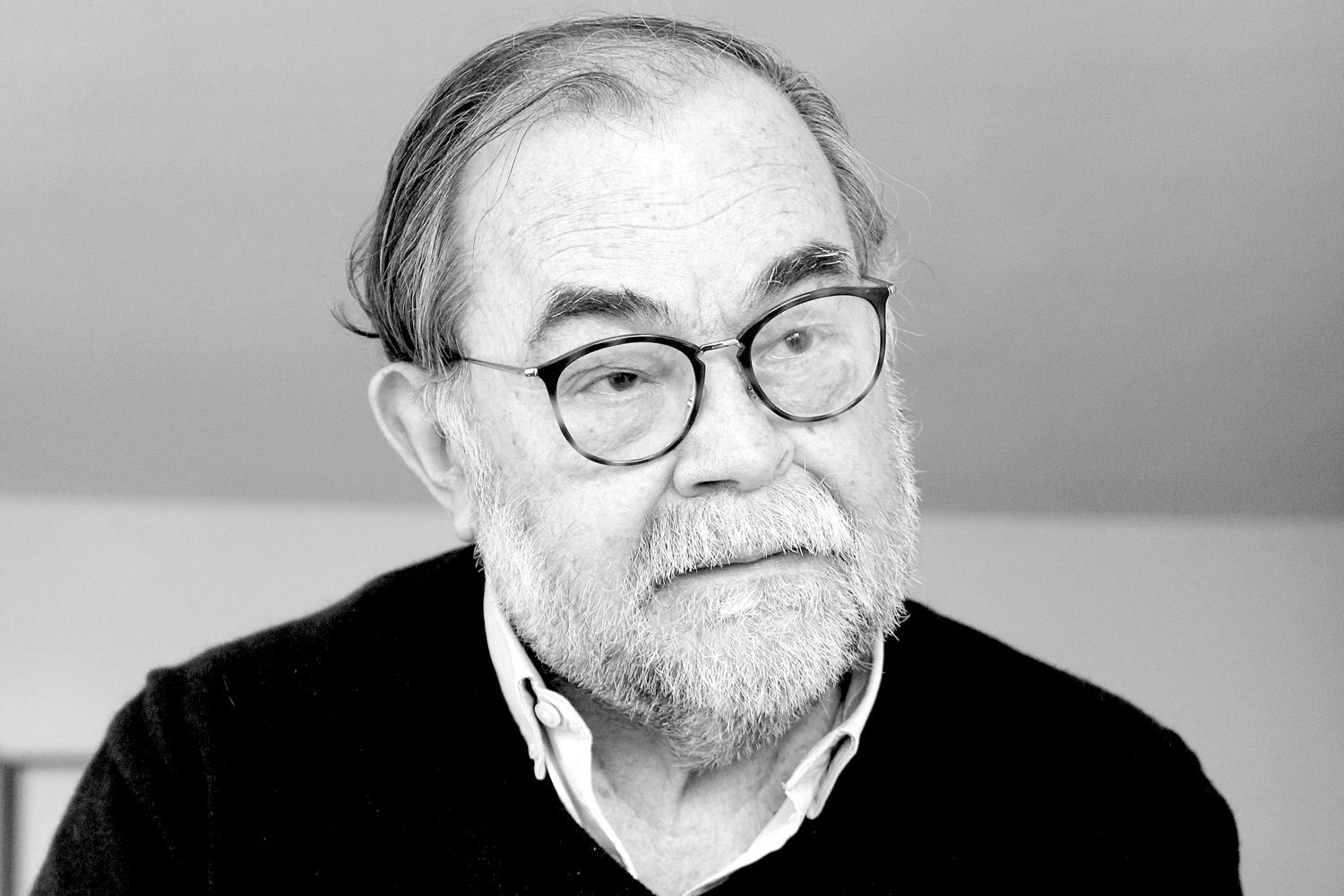

Seguir leyendoLuis Poirot contra un Chile desmemoriado

Es uno de los fotógrafos chilenos más reconocidos de las últimas décadas, testigo privilegiado de la historia y sus protagonistas. A sus casi 82 años, Poirot sigue fotografiando, leyendo y preparando nuevos libros y exposiciones, pero sin dejar de lado la que ha sido la obsesión de su vida, el resguardo de la memoria. En esta entrevista, habla de los nombres olvidados de la fotografía local y de su cruzada por recuperar y preservar el pasado de un arte que en Chile ni siquiera tiene un museo.

Por Sofía Brinck

1. El olvido de Chile

La pantalla del computador de Luis Poirot (Santiago, 1940) dice “no hay foto”. Es un texto automático, que se refiere a la falta de una imagen de usuario, pero no deja de ser un mensaje curioso, porque si algo ha caracterizado al usuario en cuestión, es haber vivido las últimas seis décadas rodeado de fotografías. Podría haber sido un juego de palabras intencional, relacionado al hecho de que Poirot es un fotógrafo análogo, que usa únicamente cámaras con rollo, revela negativos y hace sus propias ampliaciones en papel. Pero es solo una coincidencia.

Por el universo en blanco y negro de Luis Poirot han pasado escritores, cineastas, intelectuales, políticos; también algunos de los momentos más importantes de la historia contemporánea de Chile. Hay espacio para bosques, iglesias sureñas, puentes y moáis, y otros rincones más lejanos: el Harlem neoyorquino, Sitges, Barcelona y París. Poirot fotografía lo que quiere y como quiere, no como a sus retratados les gustaría. Trabaja por series, pero con una obsesión constante en la cabeza: la memoria. “Es endémico en los chilenos ser desmemoriados y lo abarca todo. Por ejemplo, el paisaje urbano de mi infancia, las calles donde jugué, ya no existen. Todo se destruyó. Por eso soy un desesperado de la memoria, por las cosas y las personas que creo no se deben olvidar”, dice.

La memoria para Poirot no está solo en su afán por capturar rostros y momentos, sino en el rescate del arte que ha sido su oficio y profesión casi toda la vida. La desmemoria de la historia fotográfica en Chile lo irrita. Acusa que en el imaginario popular se cree que la fotografía partió recién en los 80, con la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI), y que se ha olvidado a quienes construyeron los cimientos de esta práctica en el país. Poirot es uno de los últimos representantes de una generación más antigua, una generación “eje”, como la llama él, que une la historia reciente con la trayectoria de los fotógrafos de los años 20. Pero el olvido ha borrado esos nombres.

Su preocupación por la memoria lo persigue, como quien fuese responsable de una tarea que, por más que intenta, no logra cerrar. Por eso da charlas, entrevistas e insiste en rescatar nombres olvidados como Tito Vásquez, “el mejor retratista de mi generación”; Eric Bertens, que fotografiaba la cordillera, o Waldo Oyarzún, paisajista. Con un tono cansado, como de quien ha pasado mucho tiempo remando contra la corriente, se define a sí mismo como el “viejo mago de la tribu, que todavía tiene la memoria oral para contarle el pasado a los demás en torno a una fogata. Pero la memoria se irá conmigo, por eso yo cuento todo esto, para incitar la curiosidad”.

Cuando muera, con él se irá parte de la historia de Jorge Sauré, retratista de los años 20 y primera persona en retratar a un joven Pablo Neruda, quien destruyó todo su trabajo tras la muerte de su hija. Poirot alcanzó a conocerlo en 1982, en un viaje a Chile desde su exilio, en Barcelona. Viejo y enfermo, Sauré lo recibió en casa, y logró hacerle una foto. Es una de sus favoritas: Sauré, en el ocaso de su vida, mira a la cámara desde un sofá, y mientras en un rincón se cuela una figura fantasmal. Era una niña que entró a la habitación sin que nadie lo notara. Cuando Sauré murió al año siguiente, nadie se enteró de la noticia.

Con Poirot también se irán preguntas que no han tenido respuesta sobre la trayectoria del célebre fotógrafo Antonio Quintana, uno de los autores de la histórica exposición Rostro de Chile, hecha en los años 60. ¿Quién se preguntará por la influencia que tuvo Neruda en su trabajo, a quien Quintana, a su vez, le enseñaba de marxismo? “Las escuelas de fotografía le pueden enseñar la técnica a cualquiera en tres meses. Pero deberían obligar a los alumnos a hacer investigación sobre la historia de la fotografía. Leí hace un tiempo en internet una memoria sobre Quintana y está llena de errores. La memoria no es labor de una persona, es de mucha gente”, reflexiona.

A mediados de junio, en el lanzamiento del libro conmemorativo de Rostro de Chile, editado por el Archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile, Poirot habló de la fragilidad de la memoria fotográfica, de los nombres olvidados, de la historia de un arte que ni siquiera tiene un museo en Chile. “Los belgas me dijeron una vez ‘ustedes no tienen patrimonio, no tienen credibilidad internacional, porque no tienen historia ni fisonomía. Cuando quieran hacer la historia de la fotografía en su país, la van a tener que ir a buscar a Estados Unidos o Europa, porque no está en Chile’”, recuerda. Y luego enumera: hay fotos suyas en colecciones privadas en Inglaterra, en el Museo Reina Sofía, en Francia, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. “Pero en Chile no hay quien pueda recibir mi archivo y preservarlo”, advierte. “Y no es porque yo crea que mis fotos son maravillosas, sino simplemente porque he fotografiado parte de la historia del país”.

Es por esto que su heredera es Fernanda, su esposa, y sus hijas. Ellas decidirán qué hacer con la enorme colección de negativos que Poirot ha acarreado por el mundo durante toda su vida, tal como ocurre con la mayoría de las familias de los fotógrafos. Mares de fotos a la deriva, sin un lugar que las acoja.

2. Ser testigo y no olvidar

La preocupación por la memoria no nace solo por la falta de institucionalidad fotográfica, sino que tiene raíces más profundas, en los años 70, cuando era amigo de Víctor Jara, conocía a Pablo Neruda y era cercano a Salvador Allende. De este último fue su fotógrafo de campaña y correligionario en el Partido Socialista. No trabajaba en La Moneda, pero entraba como “Pedro por su casa”, al punto de que sería el único reportero gráfico presente el 29 de junio de 1973, el día del Tanquetazo. Allende le pidió que cubriese la gira de Fidel Castro por Chile, en 1971, y que viajase con él a Buenos Aires al cambio de mando de Héctor José Cámpora. “Nunca me pidió que le mostrara las fotos, nunca nadie las vio. Allende quería un testigo de afuera, que no fuese un funcionario del gobierno, una mirada externa. Aunque nunca me lo dijo así”, recuerda.

Luego vendría el golpe, el cuidadoso trabajo de dividir los negativos de su archivo y esconderlos, y el exilio. Pero el mandato de Allende pesaba y decidió volver a Chile a fotografiar la casa de Pablo Neruda en Isla Negra, que llevaba nueve años cerrada. Así nació el libro Neruda, retratar la ausencia (1995). “Cuando empecé, sentí que era un encargo. Había fotos que, cuando las revelé, no recordaba haber hecho. Era como si otra mano hubiese apretado el disparador. Luego empezaron a acercarse a mí los amigos de Neruda, los testigos. Ese libro surgió porque la gente vino a mí, yo no los salí a buscar. Una vez publicado, traté de desprenderme, pero soñaba con el libro. Le decía a Pablo: ‘ya, viejo, está bueno. Cumplí”.

Lo mismo le pasa con Víctor Jara. El teatro fue lo que los unió, cuando ambos eran estudiantes de diferentes generaciones de esa carrera en la Universidad de Chile. Poirot empezaría su oficio en la fotografía teatral, mientras que Jara, creativo y brillante, ya se daba a conocer en el circuito chileno. En una de las paredes del abarrotado escritorio de su departamento, cuelga una foto en blanco y negro de una compañía de teatro sobre un escenario. En la mitad, sentado en una silla, Víctor Jara sonríe con esa boca franca que lo caracterizó. En una esquina, un jovencísimo Poirot de pelo oscuro y lentes posa en su rol de ayudante de dirección. Era el elenco de Ánimas de día claro, de Alejandro Sieveking, quien también se distingue en el grupo.

Víctor Jara estaba presente cuando el fotógrafo salió a las calles de Santiago para el estallido social de 2019. Allende, su mandato y la memoria, volvían a él mientras fotografiaba. Pero su cámara no apuntaba los enfrentamientos o la primera línea. “Para mí era más interesante la señora con un cartoncito escrito a lápiz que decía ‘no alcanzo a llegar a fin de mes’. La acción individual de la gente era lo más importante”, dice. Eso fue lo que lo llevó a estar frente a la Biblioteca Nacional el 25 de octubre de 2019, día de la llamada “Marcha más grande de Chile” y de la convocatoria del colectivo Mil Guitarras por Víctor. “Estaba fotografiando las guitarras, y de repente empezaron a cantar lo de Víctor y me emocioné. Me largué a llorar y dejé la cámara al lado”, recuerda. Otra cámara lo captó: el director catalán Francesc Relea prepara hace un tiempo un documental sobre Poirot y estaba junto a él en ese momento.

Víctor, Pablo y Salvador. Tres figuras de la historia chilena que lo acompañan, pero que también lo arrastran. “Son los muertos de uno. Y pesan. Cuando miro el archivo y me siento con una lupa en una mesa de luz, empiezan a aparecer. Y pesan”, comenta. Y luego, en voz baja, agrega: “Yo no olvido. A veces tampoco perdono. Y lo de Víctor, eso no lo perdono, porque no tiene perdón”.

El último testigo se llama el documental de Relea, todavía en búsqueda de financiamiento. Un testigo por mandato y por convicción. “En España me di cuenta que, después de 40 años de dictadura, las generaciones jóvenes apenas conocían a Federico García Lorca, a Rafael Alberti. Y dije: en Chile a lo mejor va a pasar lo mismo, nos vamos a olvidar de la gente. Yo los conocí y tengo la obligación de tener memoria y transmitirla. Ser un Pepe Grillo”, dice.

3. La memoria como forma de vida

A sus casi 82 años, Luis Poirot se mantiene ocupado. Dicta talleres de apreciación fotográfica, es requerido para dar charlas, y participó en dos libros en 2021: El paisaje es el rostro (Lom), un libro suyo de retratos de escritores y escritoras; y Autorretratos: Conversaciones con Luis Poirot (Hueders), una compilación de cuatro años de diálogos con el periodista Francisco Mouat. Su agenda, llena de proyectos —un segundo tomo de escritores de regiones, un libro sobre Allende— sugiere una vida ajetreada, pero esconde el ritmo pausado con el que se mueve.

Cuando Poirot hace una foto, no la revela inmediatamente, la guarda. Y pueden pasar años, incluso décadas, hasta que se siente en su mesa, ponga música, tome la lupa y la mire. Puede que le guste o no, puede que vuelva a ser guardada hasta que reciba una señal de que es hora de mirar de nuevo. Le pasó recientemente: no revela el tema, porque trae mala suerte, dice, pero sí cuenta que encontró negativos que han estado guardados por 20 años y que ahora deben ver la luz. “Por eso la rapidez de lo digital no me sirve, porque yo trabajo con lentitud. No me sirve sacar fotos y verlas en una pantalla. Necesito ese tiempo que pasa entre el momento en que disparo y el momento en que amplío”, explica. No es que reniegue de lo digital, tiene una cámara pequeña que lo ha sacado de apuros y una cuenta de Instagram donde comparte su trabajo. Pero desconfía de la durabilidad de los nuevos formatos, de la obsolescencia, de la calidad de las impresiones; elementos que van en contra de la conservación material de la memoria.

Poirot es conocido por sus retratos, pero no es retratista. “No tengo un letrerito afuera que diga ‘Se hacen retratos de 9 a 5’. Yo fotografío a quien quiera y eso me da el derecho a no mostrar la foto si no me gusta. Y si no me gusta, no existe”, advierte. Hay quienes no le han caído bien, como Roberto Bolaño, a quien nunca quiso fotografiar. Hay quienes han intentado torcerle la mano, como Nicanor Parra, quien para su centenario se rehusó a escuchar sus indicaciones y posó de la forma en que él quiso. Esos negativos existen, pero nunca han visto la luz y, según Poirot, nunca la verán. Hay quienes han posado, como el presidente Gabriel Boric, pero el resultado no fue el esperado y sus fotos tampoco serán publicadas. “La miré y no me gustó. Tengo derecho a eso, uno tiene sus días buenos y malos”, explica. Pero cuenta que espera volver a intentarlo.

Es una de las tantas particularidades de un fotógrafo que se ha visto obligado a partir de cero varias veces, la última cuando volvió del exilio y era un retornado, una palabra que aborrece. Particularidades que defiende y que caracterizan su trabajo tanto como los tonos en blanco y negro que lo han hecho tan conocido. Repasando los nombres que componen parte de su archivo fotográfico, varios de ellos fueron retratados muy cercanos a su muerte. Ahí están Lemebel, pidiendo que lo traten con cariño; Efraín Barquero, de mirada directa; el mismo Jorge Sauré. Y su amigo Raúl Ruiz, quien mira a la cámara con los ojos de “un hombre que ya sabe para dónde va”, en palabras de su autor. La muerte ronda su trabajo, tal como la memoria y la ausencia. “Yo persigo a la muerte, no es casualidad”, admite, sin dar más detalles, como si fuese un gaje del oficio. Uno de seis décadas y que aún no pretende terminar.

El faro y la herida

“La herida aparece como un compromiso de reparación, que es también un ajuste en el léxico transicional. Se acaba una retórica. El texto nos deja la imagen de un país que se reconoce al fin sin la máscara del hielo para constatar lo que somos y lo que fue negado por escrito durante cuatro décadas.”

Seguir leyendoUmbral

«Estamos ante la mejor circunstancia política para enmendar pasos, porque hay una valoración de la riqueza de gentes que puebla el país y que nos habilita para estos cambios. En eso no hay debilidad ni se nos disgrega; permite dar un salto adelante hacia otra historia. Pero requiere diálogo, y que se pueda seguir legislando al respecto. “La casa de todos” necesita completar la obra gruesa, proseguir con las terminaciones y el amoblar.»

Seguir leyendo¿A quién le importa el periodismo cultural?

La pandemia acentuó el declive que hace más de una década vive la cultura en los medios con el cierre de revistas y secciones de diarios. La realidad en Chile es preocupante: cada vez existen menos proyectos digitales o impresos que sobrevivan, lo que a la larga afecta el ecosistema de la cultura. “Hoy no se están abordando las labores de difusión, de mediación cultural ni de formación de público”, advierte Alejandra Delgado, una de las periodistas, editoras y agentes culturales que dan cuenta de un panorama cada vez más hostil.

Por Denisse Espinoza y Evelyn Erlij

“Porteños ofrecen una nueva forma de pensar la cultura”, titulaba en 2013 El Mercurio de Valparaíso para anunciar el lanzamiento de La Juguera Magazine, revista cultural que debutó en la V Región con 7 mil ejemplares repartidos de forma gratuita en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El proyecto buscaba tanto descentralizar el acceso a la cultura, como profundizar en ella con artículos periodísticos y reflexivos. La revista alcanzó a circular tres años en papel, hasta que en 2016, sin poder adjudicarse un nuevo Fondart, el equipo decidió seguir solo en formato online. Tras nueve años de vida, que se cumplieron este 2022, su fundadora, la periodista Alejandra Delgado, reconoce lo difícil que ha sido mantener este espacio: “No podría decir que la pandemia nos afectó, porque nuestra condición siempre ha sido la de un medio autogestionado precario. Lamentablemente, hemos tenido que ir pidiendo colaboraciones de manera ad-honorem o con un pago simbólico, lo que por supuesto no es lo óptimo, porque además de precarizarnos nosotros, precarizamos a otros”, advierte.

El caso de La Juguera es un buen ejemplo del escenario complejo que viven los medios culturales escritos y autogestionados en el país, y desde hace una década, también la prensa tradicional, que ha reducido e incluso suprimido sus secciones culturales. Esto se explica, en parte, por las crisis económicas y los recortes presupuestarios causados por la caída dramática del consumo de medios escritos: según el último informe Digital News Report, del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, en los últimos siete años el número de lectores de la prensa escrita en Chile se ha reducido a más de la mitad.

En un diálogo organizado por Palabra Pública en 2019 sobre periodismo cultural, la crítica literaria Patricia Espinosa advirtió esta situación: “Hay una pasividad de los lectores o destinatarios posibles del periodismo cultural. Aquí se realiza el crimen perfecto, porque por un lado los medios devastan la cultura, la sacan del espacio, y por otra parte están los destinatarios posibles guardando silencio. No hay un reclamo, no hay una manifestación del disenso ante esta ejecución del crimen”.

Una oferta en picada

En 2008, La Tercera cerró el suplemento “Cultura” —que alcanzó a vivir dos años—, y una década después, en 2018, el conglomerado Copesa también suprimió la revista Qué Pasa, que mantenía una importante sección cultural. Hoy, el diario solo se imprime los fines de semana y su sección de cultura, rebautizada como “Culto” —que funciona principalmente en formato digital— reemplazó las áreas de Cultura y Entretención del diario de papel, las que fueron eliminadas en 2020. La mayoría del personal de estos espacios culturales fue despedido.

A esto se suma la reducción de las páginas de “Artes y Letras”, el suplemento cultural de El Mercurio, mientras que La Segunda —que también pertenece al consorcio El Mercurio— sacó sus páginas culturales estables e hizo lo mismo con la revista Viernes, que alcanzó a vivir siete años, desde 2014. En 2019, en tanto, se editó el último número de Grado Cero, revista cultural que circulaba con El Ciudadano, y uno de los últimos medios en cerrar fue Caras, en 2019.

Hoy, el lugar que ocupa la cultura o el debate de ideas en la prensa es escaso, advirtió Nelly Richard en 2019: “Creo que es muy difícil entender procesos políticos complejos sin atender estos espacios de pensamiento crítico”, dijo la ensayista, quien estuvo detrás de la Revista de Crítica Cultural, que existió entre 1990 y 2008. De aquí que el periodismo cultural no esté solo limitado a cubrir disciplinas artísticas —literatura, cine, música, etcétera—, sino que sea más bien una forma de entender y abordar la realidad. En palabras del ensayista Chuck Klosterman: “El trabajo principal del periodismo cultural es llamar la atención sobre la forma en que ‘todo se encuentra completamente conectado’ y cómo ‘nada es nunca por sí solo’. Es decir, la función básica del periodismo cultural es buscar esas conexiones”. O, como dice el periodista argentino Jorge Fondebrider, el periodismo cultural sería un proveedor de “referencias, guías y formas de orientarse en un mundo que está lleno de libros y que necesita que haya mediadores para poder poner orden en toda esta cuestión”.

En papel, actualmente sobrevive un grupo reducido de revistas culturales en Chile, entre ellas, Santiago (de la Universidad Diego Portales, que también edita revista Dossier, de la Facultad de Comunicación y Letras), Palabra Pública (de la Universidad de Chile), La Panera (creada y financiada por la galerista Patricia Ready), Átomo (de la Fundación para el Progreso) y Punto y Coma (del Instituto de Estudios de la Sociedad).

La sostenibilidad del financiamiento es la gran piedra de tope de la prensa cultural, sobre todo en una época en que cuesta considerar un pago por lo que se consume en internet. Es por ello que resulta esencial la existencia de medios financiados por instituciones públicas como las universidades, opina Tomás Peters, sociólogo e investigador: “No es lo mismo contar con un medio editorial riguroso, complejo y con un respaldo institucional, que una plataforma editorial digital frágil, esporádica y dependiente de lógicas algorítmicas. No es lo mismo contar con un equipo profesional en condiciones laborales adecuadas, que un equipo rotativo, precarizado y sin una línea editorial fuerte. Tampoco es comparable un medio cultural que busca situar debates públicos de interés político-cultural, que uno que necesita de likes o retuits para sobrevivir. Considero que el rol de las instituciones públicas es mantener espacios editoriales críticos, sostenibles y con equipos de trabajo sólidos, que contribuyan a agregar complejidad discursiva en las sociedades”, afirma.

Santiago y Palabra Pública, ambas revistas universitarias, son dos de los escasos medios de comunicación en Chile que no dependen de la publicidad y, por lo mismo, ni su contenido ni su existencia están supeditados a los intereses del mercado. A pesar de lo complejo que es el escenario para las publicaciones en papel, en particular luego de la pandemia, ambas revistas no han dejado de llegar al público. Pero no son las únicas: a principios de 2021, el Instituto Profesional Arcos se aventuró con la revista Agua Derramada. Para su director, el filósofo Ignacio Aguirre, uno de los principales desafíos ha sido la complejidad de llegar a nuevas audiencias: “Lo más difícil es poder gatillar el interés del lector/a actual, retener su atención. Hay una cierta comodidad, comprensible quizás por la enorme cantidad de información que circula, de quedarse en titulares o en artefactos de rápida comprensión, entonces una revista con reportajes y entrevistas a fondo corre el riesgo de quedar en la indiferencia”, dice.

En esta misma línea, la editorial de la Universidad Católica del Maule rescatará Medio Rural, revista literaria fundada en 2015, dirigida por Cristián Rau y editada por José Tomás Labarthe, que dejó de publicarse en 2020 por falta de financiamiento. Con el apoyo de un fondo estatal y bajo el alero de la UCM, la revista volverá a circular, será semestral y tendrá más páginas. En paralelo, la revista argentina Anfibia, de la Universidad Nacional de San Martín —referente latinoamericano de periodismo narrativo—, prepara su aterrizaje en Chile este segundo semestre con la apertura de Anfibia CL.

Contra la precarización

En 2020, en plena pandemia, apareció La Palabra Quebrada, proyecto independiente de la V región que nació gracias a un Fondart, y que surgió como una reinvención de la desaparecida Grado Cero. Hoy, sin embargo, su subsistencia también pende de un hilo. “Nosotros nos financiamos a través de la concursabilidad estatal. Nos fue bien durante cinco años, pero este no. Tenemos recursos hasta el número 20. El futuro es complejo”, cuenta Cristóbal Gaete, editor de la revista.

Es un hecho que parte del declive de las revistas impresas tiene que ver con las nuevas lógicas de circulación que ha planteado internet, como explica Tomás Peters: “Lo que ha hecho la pandemia es acelerar dos procesos: por una parte, forzar el desplazamiento de la prensa cultural a plataformas virtuales alojadas en medios tradicionales y, por otro, la expansión de emergentes y, muchas veces, esporádicos esfuerzos por realizar medios alternativos en redes sociales. Da la impresión de que las páginas web de revistas culturales han dado paso a formatos más rápidos, directos y ‘de nicho’ vía Instagram, TikTok u otras redes. Es una forma novedosa, pero tiene el problema de la fluidez e instantaneidad, en contraposición a un formato permanente y de consulta histórica”, explica.

Muchos ven en este nuevo escenario de mayor virtualidad una oportunidad para replantear las estrategias de producción y circulación del contenido cultural. Es lo que plantea Ignacio Szmulewicz, historiador del arte y colaborador de la revista La Panera, que se regala en distintas librerías y espacios culturales: “Hoy no existe tanto el rol que jugaban antes los editores de revistas, los directores de medios, los críticos, los articulistas”, opina. “También ha desaparecido el rol articulador que tenían los medios, ahora son más bien pequeñas células con sus comunidades que pueden ser grandes o pequeñas y que generan un diálogo bastante atomizado”, agrega Szmulewicz.

Pero esta situación plantea otros problemas, como el hecho de que la mayoría de estos espacios no tienen financiamiento y, por lo mismo, no pagan a sus colaboradores. El resultado de esto es que no solo se fomenta la precarización del trabajo periodístico, sino que además se convierte a la escritura en prensa en un pasatiempo que pueden ejercer solo quienes se lo pueden permitir. O quienes son movidos, como dice la ensayista Remedios Zafra, por el entusiasmo, gran motor de la industria cultural actual, el que, sin embargo, no asegura a los trabajadores culturales ni dinero ni un buen vivir.

Hoy existen varios medios culturales en internet, como es el caso de la revista de cine laFuga, el portal POTQ, las revistas digitales Barbarie, Artishock, Culturizarte,Guión Bajo, Oropel y Origami; los sitios cinechile.cl o musicapopular.cl, entre otros. Sin embargo, una buena parte de estos espacios funcionan sin un financiamiento estable y en gran medida gracias a las ganas y voluntad de sus creadores y colaboradores.

Revista Hiedra, por ejemplo, sitio especializado en artes escénicas fundado en 2014, publicó en abril un texto en el que se advertía que de no mediar alguna política de financiamiento, el proyecto deberá cerrar: “Un medio de comunicación no puede funcionar con un presupuesto anual de seis millones de pesos. El único modo en que eso puede ocurrir es a condición de precarizar a sus trabajadores (…). Sencillamente da vergüenza lo que podríamos pagar luego de descontar los costos basales de operación: un sueldo mensual de 90 mil pesos, es decir, un cuarto del sueldo mínimo”, se leía. Por ahora, la revista no publicará textos y solo funcionará el podcast HiedraFM.

“Chile es un muy mal ejemplo de una sociedad que se hace llamar pluralista. Debería haber mayor cantidad de medios y formatos, más diversidad y con información de calidad. No se están abordando las labores de difusión ni de mediación cultural ni de formación de público”, opina Alejandra Delgado. Cristóbal Gaete, en tanto, es crítico de la manera en cómo funcionan hoy los medios de comunicación en un ecosistema cultural altamente permeado por las lógicas económicas. Pero, sobre todo, cree que hace falta una mayor descentralización. “Necesitamos medios que existan en todo Chile, no puede todo estar mediado por Santiago. En nuestras páginas mantenemos una relación equilibrada entre editoriales de Santiago y del resto de Chile”, comenta.

Un depósito de memoria

La crisis de la prensa cultural impresa trae aparejada la oportunidad de repensar el sentido de su existencia y la manera en que conecta con los lectores, lo que ha llevado a la exploración de nuevos formatos. La revista Arte Al Límite, fundada en 2001, se imprime mensualmente y se reparte a lo largo de Chile, pero complementa esa edición con material en el sitio web, donde cuentan con una galería virtual en la que incluso es posible comprar obras. Palabra Pública, en tanto, se ha convertido en un medio multiplataforma: a la revista impresa se suma un sitio web y un programa de radio y de televisión transmitido por Radio Uchile y por UChileTV.

La periodista Sofía Aldea trabaja hace un buen tiempo en la generación de estas nuevas lógicas en el área editorial de distintas revistas. Estuvo en los comienzos de Viernes, la revista de La Segunda, y luego, junto al fotógrafo Cristóbal Palma y el diseñador Rodrigo Bravo, fundaron la revista Mármol, publicación semestral centrada en las historias de personas y sus entornos creativos. “Lo complejo de participar en un medio cultural es encontrar una forma de narrar la época que sea interesante. Para eso, hay que pensar fuera de lo establecido y proponer formas creativas de generar temas que apunten a relacionarnos y a entregarles herramientas a las personas que nos leen”, sostiene la periodista. “La cultura abre nuestras cabezas, plantea nuevas miradas. Nos permite reflexionar, cambiar de opinión, enfrentarnos a nuevas ideas y cuestionarnos las cosas. Eso es clave para el desarrollo de las sociedades”.

Tomás Peters profundiza en este punto: “La prensa cultural contribuye a los procesos deliberativos de una sociedad. Esto significa dar cabida a voces críticas, así como también a aquellas que buscan pensar estética y simbólicamente un país”. Y agrega: “Las revistas de difusión cultural han servido históricamente como un depósito de memoria simbólica de una sociedad. En ellas la contingencia se entrelaza con discusiones de época: la oferta cultural de ese momento sirve como insumo para reflexionar sobre procesos sociales más amplios. Por ello, cuando los historiadores culturales quieren introducirse en un periodo del pasado, generalmente estudian las revistas culturales, porque en ellas se debaten los imaginarios de época”.