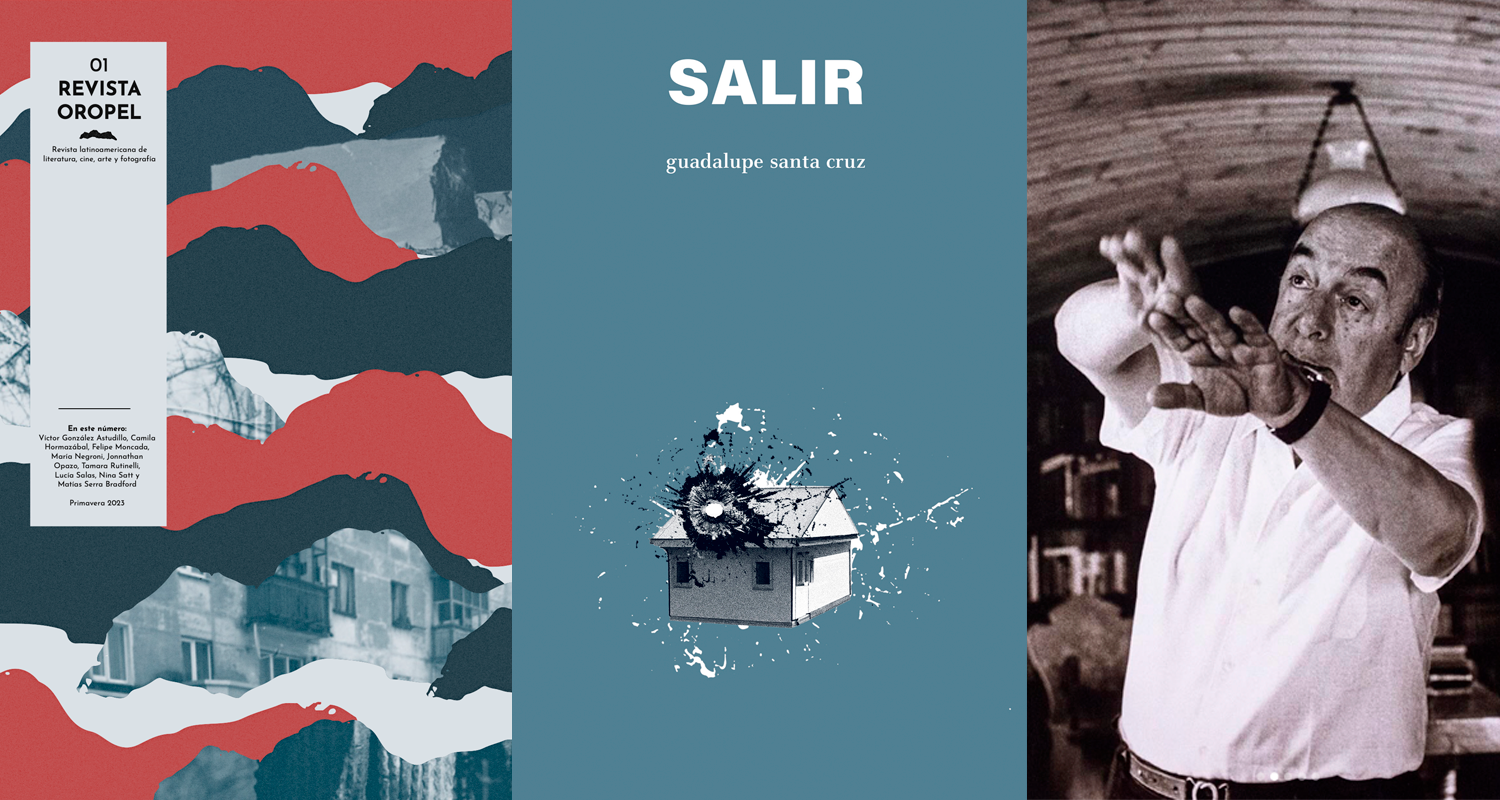

Revista Oropel / Salir, de Guadalupe Santa Cruz / Exposición Neruda, 50 años, de Luis Poirot.

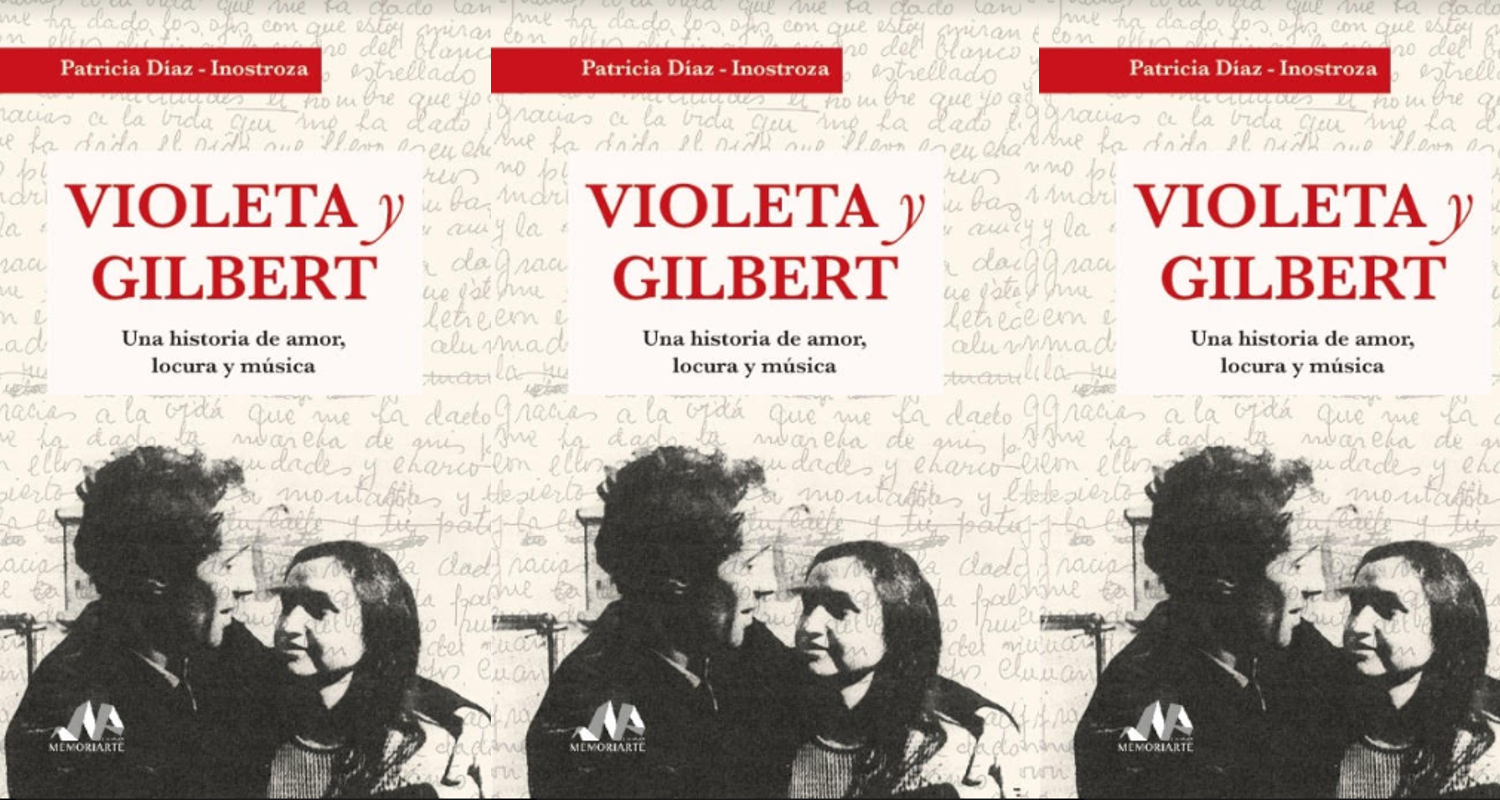

Seguir leyendoIntroducción a una Violeta apasionada

Esta nueva investigación sobre la vida de Violeta Parra da cuenta del “amor intenso, posesivo y complejo” entre la cantante y el suizo Gilbert Favre, pero también del fervor de Parra por su trabajo.

Seguir leyendoLa vitrina 30

Podcast El guerrillero; exposición Chile desde el aire. Fotografías aéreas 1962-1970; exposición Obrabierta: actualmente en ejecución; Chilco, de Daniela Catrileo; La casa, de Perut + Osnovikoff; La última colonia, de Philippe Sands.

Seguir leyendoLa vitrina web • noviembre

Fraudebook y la metafísica, de Vicente Serrano; Cómo diseñar una revolución. La vía chilena al diseño, en el Centro Cultural La Moneda; Ensayismo, de Brian Dillon.

Seguir leyendoUn libro sobre libros

Entre los años sesenta y setenta en Latinoamérica se produjo una revolución cultural, que «permitió la instalación (…) de una idea del libro como un artículo de ‘primera necesidad'», cuenta el crítico literario Grínor Rojo en la presentación de Masivas e ilustradas: Portadas de libros de bolsillo en el Cono Sur (1956-1973).

Seguir leyendo“¡Empezaron a bombardear La Moneda!”

En la obra “Dos minutos y medio para el mediodía del 11 de septiembre de 1973”, el artista Fernando Prats hace del humo un recurso conceptual y estético para representar la desmesura contenida en el bombardeo a La Moneda.

Seguir leyendoLa vitrina web • octubre

Que por ti llore el Tigris, de Emilienne Malfatto; Festival Kontrabando; Internet no es lo que pensamos, de Justin E. H. Smith.

Seguir leyendoInfrapolítica y ‘underground’

¿Es posible pensar sin estar atravesados por el poder? ¿En qué consiste hoy ser de izquierdas? ¿Cómo construir una política-otra de las sensibilidades que soporte alguna forma de trabajo colectivo? Estas son algunas de las preguntas que plantea el filósofo y académico chileno Sergio Rojas en su último libro El asco y el grito.

Seguir leyendoEl imperio del Opus Dei en Chile: Obertura

Luego de la publicación original en 2003, y una primera reedición en 2016, la periodista María Olivia Mönckeberg presenta una nueva versión revisada del libro El imperio del Opus Dei en Chile, donde indaga en la sostenida influencia de la congregación religiosa en Chile.

Seguir leyendoLéxicos familiares

«La literatura de Juana Inés Casas se construye a partir de las imágenes que recolecta, imágenes que solo una buena observadora puede lograr, y ella, sin duda, es una gran observadora, revelando lo cotidiano con sensibilidad única», escribe la escritora Carolina Melys sobre «Segundo idioma·.

Seguir leyendo