“El muro fue en unas horas derribado. Este hecho supuso el fin de la bipolaridad y un cambio profundo en las relaciones internacionales, gracias al que tras 40 años se volvía a tocar un tema incómodo para la mayoría de los europeos: la cuestión de la unidad alemana”.

Seguir leyendoSobre utopías e izquierdas. Reflexiones al filo de los 30 años de la caída del Muro de Berlín

“Más importante parece ser que junto con aparecer consolidando el predominio ideológico de la democracia liberal, el fin de la Guerra Fría desencadenó una ideología nueva, distinta a todo lo que el capitalismo había producido ideológicamente hasta entonces»

Seguir leyendo80 años de un viaje interminable

Más de dos mil republicanos españoles se refugiaron en Chile luego de pasar por la tragedia de la Guerra Civil. Niños, niñas, hombres y mujeres forjaron aquí su destino y el de este país, que comenzó a cambiar luego de ese 3 de septiembre de 1939. Hoy, el Winnipeg alado de Neruda nos vuelve a interpelar en torno a las migraciones, la política articulada con la intelectualidad y la construcción de una sociedad más libre y democrática.

Por Ximena Póo | Ilustración: Fabián Rivas

“Me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas o no las tienen. Las ásperas se quedan pegadas al papel, a la mesa, a la tierra. La palabra Winnipeg es alada”. Así hablaba Pablo Neruda del “barco de la esperanza” que recaló hace 80 años en Valparaíso. Un barco que no podemos olvidar, que sigue navegando con los valores de la República, ese segundo momento republicano español (1931-1939) que culminó en la tragedia de la Guerra Civil y en la dictadura franquista. Un segundo momento, vigente hasta la actualidad, cuando en España se levantan banderas independentistas en Cataluña, se busca exhumar los restos del dictador, se comienza a abrir la memoria para hacerla viva; cuando el fascismo revive en varios puntos de Occidente, cuando el cambio climático nos enrostra el tipo de desarrollo que se levantó el en siglo XX y en lo que va de éste, y cuando la migración y el refugio se vuelven a reconocer como conceptos cotidianos en países como Chile.

Desde el puerto francés de Trompeloup-Pauillac se embarcaron más de dos mil refugiados republicanos un 4 de agosto de 1939 en el Winnipeg, de la compañía France-Navigation. Se trataba de un carguero que debieron acomodar para los pasajeros. Niños y niñas, hombres y mujeres de oficios y profesiones diversas convivieron durante meses imaginando cómo sería Chile, previendo las precariedades que encontrarían al llegar a este fin del mundo para iniciar una nueva vida lejos de las atrocidades que debieron soportar durante la Guerra Civil y luego, en los campos de refugiados franceses, desde donde buscaron asilo en países como Chile, México, Inglaterra, la URSS, o bien se quedaron en Francia, sin retorno. En “Misión de amor”, Neruda describía así el viaje: “(…) Labriegos, carpinteros,/pescadores,/torneros, maquinistas,/alfareros, curtidores:/se iba poblando el barco/que partía a mi patria./Yo sentía en los dedos/ las semillas/de España/que rescaté yo mismo y esparcí/sobre el mar, dirigidas/a la paz/de las praderas”.

Siendo cónsul especial para la inmigración española con sede en París, Neruda logró que el barco llevara la bandera de la libertad junto a su compañera de entonces, la artista e intelectual Delia del Carril —la Hormiguita—, quien fue clave en esta misión que gestionaron con el Gobierno Republicano en el exilio a través del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (Sere) y el Comité Chileno de Ayuda a los Refugiados Españoles, dirigido por José M. Calvo, editor del periódico semanal América, donde daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en España. En ese escenario, el apoyo del presidente Pedro Aguirre Cerda y el ministro de Relaciones Exteriores Abraham Ortega fue fundamental, especialmente porque el Frente Popular fue un modelo para España, Francia y Chile de vanguardia democrática en la organización del Estado y del gobierno, mientras la derecha chilena y sus medios de comunicación se referían a los pasajeros del barco como “peligrosos revolucionarios”. Desde un comienzo, el poeta y cónsul fue enfático, tal como recuerda Darío Oses en Pablo Neruda y el Winnipeg (2019), al decir que “desde el punto de vista político serán escogidos, para que su sola presencia, sin necesidad de que se mezclen en nuestra política interna, sirva de antídoto a la propaganda venenosa de la Falange española y del nazismo alemán”. Mucho se ha escrito sobre este viaje. Un viaje que para muchos intelectuales sería el primero de una doble expatriación desencadenada luego por la dictadura de Augusto Pinochet, tal como se recoge en el libro Winnipeg, el exilio circular (2010), editado por Ana Lenci, Ingrid Jasckek, Isabel Piper y Ricard Vinyes.

Están también los textos de Jaime Ferrer Mir, Winnipeg, el barco de la esperanza (1989), Los españoles del Winnipeg (2011) y otros registros como la novela gráfica Winnipeg: el barco de Neruda, de Laura Martel y Antonia Santaolaya (2015), o la novela Largo pétalo de mar (2019), de Isabel Allende. Durante la conmemoración de estos 80 años, diversas instituciones, como la Universidad de Chile, recordaron esta hazaña, para que no se olvide el legado democrático e intelectual con el que navegaron a Chile artistas como Roser Bru y José Balmes, el historiador Leopoldo Castedo, el profesor y artista Mauricio Amster, el médico Victorino Farga y los hermanos Pey: Víctor (ingeniero y director del diario El Clarín), Diana (concertista y promotora para la Comisión de Programas para el Planteamiento de la Educación y académica de la Facultad de Artes) y Raúl (ingeniero).

La esperanza como cargamento

El 30 de agosto, en el Salón de Honor de la U. de Chile, el Rector Ennio Vivaldi le otorgó la Medalla Rectoral a Roser Bru y a Montserrat Tetas, ambas viajeras en el Winnipeg cuando eran unas niñas. La primera, Premio Nacional de Artes Plásticas, y la segunda, académica de la Facultad de Medicina durante medio siglo. Antes la Medalla había sido concedida a Víctor Pey (2015), a Balmes (1999), Premio Nacional de Artes Plásticas, y a José Ricardo Morales (1999). Así, son muchos los nombres de viajeros y viajeras del Winnipeg o sus descendientes que han pasado por las aulas de esta universidad y cientos los que han aportado al país en todos los ámbitos de la vida democrática desde ese día del desembarco, el 3 de septiembre de 1939.

En sus memorias Para nacer he nacido, publicadas tras su muerte (1978), Neruda ya advertía sobre la larga dictadura que comenzaba a oscurecer a España y sin imaginar aún lo que le esperaría a él y a Chile más adelante con la “ley maldita” de González Videla (1948) y el golpe de Estado (1973). En el libro, el poeta buscó el espíritu que guiaba esta travesía entre dos mundos: “La vi volar por primera vez en un atracadero de vapores, cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo, con esa dignidad que dan los siete mares a lo largo del tiempo. Lo cierto es que nunca llevó aquel barco más de setenta u ochenta personas a bordo. Lo demás fue cacao, copra, sacos de café y de arroz, minerales. Ahora le estaba destinado un cargamento más importante: la esperanza. Ante mi vista, bajo mi dirección, el navío debía llenarse con dos mil hombres y mujeres. Venían de campos de concentración, de inhóspitas regiones, del desierto, de África. Venían de la angustia, de la derrota, y este barco debía llenarse con ellos para traerlos a las costas de Chile, a mi propio mundo que los acogía. Eran los combatientes españoles que cruzaron la frontera de Francia hacia un exilio que dura más de 30 años”.

“Hoy, el barco nos devuelve la mirada sobre qué somos y en qué nos convertimos en Chile desde esos años; nos interpela sobre qué República nos estamos contando cuando son otras las migraciones y los refugios que convocan los mesones actuales”

Cuando se cumplieron 65 años de la llegada del Winnipeg, José Balmes recordaba para la prensa de Valparaíso así su primer viaje al exilio desde Europa: “Aún los veo, de blanco y con sombrero, a Pablo Neruda y Delia del Carril. Era el verano del 39 y recibían a una avalancha de hombres y niños que venían de diferentes puntos de Francia, éramos los refugiados de la guerra de España. Junto a ellos, estaba el Winnipeg, barco de carga como un viejo objeto inmenso pegado al malecón, punto de encuentro y de esperanza. Nos otorgaron el nombre de Chile, papeles con timbres y fotos que nos convertían nuevamente en ciudadanos. Al fin nos hicimos a la mar, hacia Chile, Chile como una obsesión, como la última alternativa de una vida posible (…). Pasamos más de treinta días en el mar. Era de noche en Valparaíso cuando llegamos, toda la bahía estaba iluminada y casi nadie se movió de cubierta hasta el amanecer. Había sol de primavera ese 3 de septiembre. En tierra, rostros y manos nos decían su amistad, su bienvenida; después de mucho tiempo, sabíamos nuevamente el significado de un abrazo (…). Era el comienzo de un exilio distinto… Un tiempo después, esta tierra sería mía para siempre».

Comunidad, convicción y compromiso cruzaron los espacios biográficos de este viaje que el 28 de agosto pasado fue recordado en las Jornadas A 80 años del Winnipeg, que incluyó la mesa redonda “Del Winnipeg a la Universidad. Contribuciones del exilio al espacio artístico, intelectual y universitario”, realizada en la Casa Central de la Universidad de Chile y en la que compartieron Faride Zerán, Elena Castedo, Adriana Valdés y Andrés Morales. Durante esos días también se estrenó en el Centro Cultural Gabriela Mistral y bajo la dirección de Héctor Noguera la obra Bru o el exilio de la memoria, montaje de teatro documental escrito por Francisco López y Amalá Saint-Pierre, nieta de la artista, y se revisitaron documentales como La travesía solidaria (2011), de Dominique Gautier y Jean Ortiz. Fueron decenas las actividades con las que la comisión organizadora W80 conmemoró la fecha en Santiago, Arica y Valparaíso.

“Nunca me tocó presenciar abrazos, sollozos, besos, apretones, carcajadas de dramatismo tan delirantes”, escribió Neruda en esas memorias que nunca vio publicadas. “Luego —describía— venían los mesones para la documentación, identificación, sanidad. Mis colaboradores, secretarios, cónsules, amigos, a lo largo de las mesas, eran una especie de tribunal del purgatorio. Y yo, por primera y última vez, debo haber parecido Júpiter a los emigrados (…). El Winnipeg, cargado con dos mil republicanos que cantaban y lloraban, levó anclas y enderezó rumbo a Valparaíso. Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema, que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie”.

Hoy, el barco nos devuelve la mirada sobre qué somos y en qué nos convertimos en Chile desde esos años; nos interpela sobre qué República nos estamos contando cuando son otras las migraciones y los refugios que convocan los mesones actuales, donde la humanidad ha quedado relegada a indicadores. Hoy, esa “palabra alada” nos obliga a recalar para detenernos en colectivo y así sostener la mirada sobre la polis que nos espera y por la cual, como hace 80 años, cruzamos océanos con la esperanza de mover un destino que no sólo era de ellos y ellas.

Nostalgia de la razón

Llegó a librerías La muerte de la verdad. Notas sobre la falsedad en la era Trump, de Michiko Kakutani, considerada la crítica literaria más poderosa, influyente y temida de Estados Unidos. Un ensayo urgente sobre el descrédito al pensamiento crítico en una época en que la distinción entre lo verdadero y lo falso se diluye, pero que también funciona como una defensa férrea a una tradición liberal en la que estarían supuestamente las raíces de una sociedad racional y democrática.

Por Claudia Lagos | Ilustración: Fabián Rivas

En la Convención Nacional Republicana de 2016, Donald Trump pintó a Estados Unidos como un país en estado de guerra afirmando que el crimen estaba descontrolado. Tras la intervención del candidato, la presentadora de CNN Alisyn Camerota discutió con el republicano Newt Gingrich sobre el enfoque alarmista: los datos muestran una sostenida disminución de los crímenes violentos en ese país y Camerota se lo hizo ver al exportavoz de la cámara de representantes. El diálogo, áspero, fue más o menos así:

—Gingrich: El estadounidense promedio no cree que el crimen haya disminuido, no cree estar más seguro.

—Camerota: Pero ESTAMOS más seguros y (el crimen) ha disminuido —dice, citando los datos sobre criminalidad del FBI.

—Gingrich: No. Ese es su punto de vista.

—Camerota: ¡Es un hecho! —responde, destacando que el bureau no es, precisamente, “una organización liberal, sino que la oficina que combate el crimen”.

—Gingrich: Lo que digo también es un hecho (…). Los liberales tienen todo un conjunto de estadísticas que, en teoría, puede que sean correctas, pero los seres humanos no son estadísticas. La gente está asustada y siente que su gobierno la ha abandonado… La gente tiene esa sensación…

—Camerota: Sí, sí, la tienen, pero los hechos no la avalan.

—Gingrich: Como candidato que soy, me atengo a lo que la gente siente. Le dejo a usted con los teóricos.

El episodio es citado por Michiko Kakutani en su libro La muerte de la verdad. Notas sobre la falsedad en la era Trump, un ensayo dedicado a “todos los periodistas que trabajan, en todas partes, para llevar la noticia”. Kakutani fue durante tres décadas y hasta 2017 la editora de crítica de libros en The New York Times. Es calificada como “una leyenda”, “la mujer más temida en el mundo editorial” y como la crítica literaria más influyente, poderosa y temeraria en Estados Unidos. Se le atribuye un rol clave en impulsar carreras de escritores como Zadie Smith, David Foster Wallace o George Saunders, y ha criticado implacablemente libros de autores consagrados como Susan Sontag, Norman Mailer o John Updike.

En su primera incursión como autora, Kakutani discute lo que llama “estos asaltos a la verdad” que, por cierto, son un fenómeno global: “En todo el mundo se han producido oleadas de populismo y fundamentalismo que están provocando reacciones de miedo y de terror, anteponiendo estos al debate razonado, erosionando las instituciones democráticas y sustituyendo la experiencia y el conocimiento por la sabiduría de la turba”.

¿Le suena familiar? ¿Le parece conocida la estrategia de minar oficialmente… los datos producidos oficialmente? El 19 de marzo de 2019, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, era una de las invitadas al programa Mesa Central de Tele13 Radio. Estaba ahí para defender la propuesta del gobierno de ampliar las atribuciones policiales y permitir el control de identidad de adolescentes desde los 14 años. Ante las diversas y fundadas críticas de académicos que llevan años investigando el papel de las policías y la efectividad de este tipo de medidas, Pérez dijo: “Muchas veces los argumentos académicos no logran ver la realidad. No logran ver lo que siente un vecino de un barrio en Lo Espejo, de La Pintana, en La Florida, en Puente Alto, en Calama, en Ercilla o en Cañete. Y eso significa que no logran sintonizar con lo que están sufriendo las familias chilenas”.

El ensayo de Kakutani puede ser leído y criticado al menos en dos dimensiones: en primer lugar, es una detallada cuenta del estado de la cultura política estadounidense contemporánea y un condensado resumen de los estudios sobre opinión pública, producidos en y sobre la división política en Estados Unidos, incluyendo investigaciones sobre el rol del ecosistema digital en promover una esfera pública hiperfragmentada. En este nivel, el ensayo es valioso pues provee una síntesis de los dichos y prácticas de Donald Trump y de su corte torciendo los hechos, la historia y el lenguaje como presidente número 45 del país del norte y de la enorme producción periodística y académica en torno a ello. Ahí radica, en parte, su fortaleza.

Pero de esa fortaleza también arranca su debilidad: un trumpcentrismo y una defensa más bien cerrada a una tradición liberal ideal en la cual encontraríamos las raíces de una sociedad racional, democrática y de progreso. Lo que Habermas ha llamado el proyecto inconcluso de la modernidad. En otras palabras, la cojera del ensayo radica en la, digamos, cándida mirada para enfatizar el papel de Trump, Putin, el Brexit, internet y el posmodernismo y su énfasis en la deconstrucción del lenguaje y el imperio del yo y de la subjetividad en la muerte de la verdad y la razón. Asimismo, renuncia a la complejidad de la historia del tal liberalismo y a las bestias negras que él mismo ha incubado. Recordemos que en nombre del liberalismo se ha criminalizado la protesta social y se ha animado el hiperindividualismo. Si vamos aún más atrás, incluso hasta los llamados padres fundadores de Estados Unidos que la autora destaca sostuvieron e inspiraron el entramado del racismo, la esclavitud y el clasismo.

Katukani se concentra en el pasado reciente para explorar algunos de los fenómenos que estarían detrás del apoyo a Trump y su proyecto sociopolítico: el desencanto de la sociedad estadounidense “ha sido un producto colateral de la desilusión que provoca un sistema político disfuncional que se basa en los enfrentamientos partidistas; en parte, una sensación de desarraigo en un mundo que sale, tambaleándose, del cambio tecnológico, la globalización y la sobrecarga de información, y en parte también un reflejo de cómo la clase media perdió toda esperanza de que las promesas que forman la base del sueño americano —una vivienda asequible, una educación decente y un futuro mejor para sus hijos— pudieran cumplirse en los Estados Unidos de después de la crisis de 2008”.

“Denunciar la manipulación y la propaganda debe seguir siendo un objetivo político de nuestros tiempos. Es imperativo desnaturalizar la mentira como estrategia política sistemática”.

Sin embargo, la frontera del sueño americano no es la crisis de fines de la década del 2000. Era un sueño vedado para amplios porcentajes de la población antes de eso y sólo se ha agudizado: más de 3.800 localidades no gozan de agua limpia a lo largo y ancho de Estados Unidos y la evidencia sobre la re-segregación racial de las escuelas es abrumadora.

Crédito: Petr Hlinomaz / Galaxia Gutemberg

El horizonte histórico también es estrecho y tiene sólo ciertos hitos para indagar en las raíces de la propaganda y la desinformación políticamente intencionada (la propaganda soviética y la nazi y la extrema derecha contemporánea) y ciertos autores clave (Arendt, Orwell, Zweig). Es ahí donde el ensayo gana fuerza para un público hiperlocal, estadounidense, tal vez europeo, pero pierde sustento para proveer una mirada más compleja e internacional, totalmente ignorada, donde Estados Unidos ha promovido la tradición liberal tanto a través de la fuerza como de la diplomacia y el financiamiento para el desarrollo.

Porque, si no, ¿dónde ubicar el rol de los estudios en comunicación masiva y de sus padres fundadores, como Laswell, Siebert, Peterson y Schramm, por mencionar algunos? ¿Dónde ubicar en la reflexión de Kakutani el desarrollo de la propaganda en el último siglo ignorando las intervenciones en nombre de la tradición liberal que la autora valora y extraña ahora en su propio patio? ¿Cómo analizar el papel de esta misma tradición liberal, racionalista, científica que Kakutani advierte hemos perdido, en minar sus propias bases? ¿Cómo comprender el rol del periodismo, al que Katukani dedica el libro, si no lo entendemos también críticamente?

Denunciar la manipulación y la propaganda debe seguir siendo un objetivo político de nuestros tiempos. Es imperativo desnaturalizar la mentira como estrategia política sistemática (sólo en su primer año como presidente, The Washington Post calcula que Trump emitió más de dos mil declaraciones falsas o equívocas). Pero también es indispensable entender este panorama en sus contextos políticos y sociales a escala local y global (no es lo mismo Trump que el Brexit que el referéndum por la paz en Colombia o que Bolsonaro) y, desde ahí, repolitizar la discusión y rehumanizar nuestra vida en común. Si hemos leído algo de historia estadounidense contemporánea (agregaría latinoamericana) estamos enterados de que la manipulación y la desinformación no es nada nuevo. Tal vez lo que seguimos sin descifrar del todo es la constitución de las bases de apoyo a estos proyectos político-culturales racistas, xenófobos y misóginos.

La muerte de la verdad. Notas sobre la falsedad en la era Trump

Michiko Kakutani

Galaxia Gutenberg, 2019

142 págs.

Rita Segato: “El movimiento feminista está ayudando a que los hombres se liberen”

La antropóloga argentina explica las posibilidades que entrega el feminismo a los hombres para desmantelar lo que en su teoría ha llamado el “mandato de masculinidad”.

Seguir leyendoEnsayo contra el amor

Hoy los feminismos impulsan a las mujeres a deconstruir las relaciones románticas y a inventar nuevas formas de amar que las liberen de opresiones, pero ¿cómo hacerlo? En este texto, en el que se habla sobre la enajenación que produce el amor desde sus construcciones culturales —y en el que se cruzan los caminos de la sociología, el psicoanálisis, la filosofía y la teoría de género—, se revisan y desarman conceptos que pueden estar volviéndolo todo más difícil.

Seguir leyendo“La sociedad debe basarse en mínimos comunes que la educación pública tiene que transmitir”

En medio de la discusión por la electividad de los cursos de Historia para estudiantes de tercero y cuarto medio, la historiadora y Doctora en Historia por El Colegio de México se refiere a la relevancia de esta disciplina para comprender nuestro pasado y nuestro futuro como sociedad y a cómo su enseñanza obligatoria y minuciosa en el sistema público ayuda a construir un conocimiento más democrático y menos hegemónico.

Por Jennifer Abate y Evelyn Erlij

El 15 de mayo el Consejo Nacional de Educación, un organismo autónomo, anunció un cambio curricular referido a los ramos electivos de tercero y cuarto medio, el que se implementaría a partir de un plan de modificación presentado por el Ministerio de Educación el 10 de abril. Entre las modificaciones de las Bases Curriculares para el Plan Común de la Formación General de todas las diferenciaciones (artística, científica-humanista y técnico-profesional) se determinó que la asignatura de Historia no estaría dentro de los seis ramos del plan común obligatorio, es decir, pasaría a ser un ramo optativo en colegios científico-humanistas. Pedro Montt, presidente del Consejo Nacional de Educación, afirmó que los colegios científico-humanistas van a tener la libertad de dar o no este curso y que los colegios técnico-profesionales no tendrán la asignatura. Su contenido, según explicó, no se perderá, ya que una parte de éste se entregará en segundo medio y el resto se incluirá en un nuevo ramo, Educación Ciudadana, que se incorporará como obligatorio en tercero y cuarto medio.

—¿Cómo ves esto? ¿Qué opinión tienes sobre esta decisión y cómo crees que podría influir en las futuras generaciones?

—La calidad de optativo que tendrá el curso de Historia va de la mano con mirar de una manera más global la propuesta curricular. La mayor flexibilidad es interesante, la optatividad pareciera ser una alternativa interesante para profundizar en contenidos en tercero y cuarto medio, para abrir a otros ámbitos. Hay cursos optativos de Política y Sociedad, de Economía, Patrimonio. En ese espectro, hay otras posibilidades para abordar los contenidos de Historia. La electividad sí implica otros problemas, que está dicho en estos documentos, por ejemplo, qué pasa con aquellos establecimientos que no tienen el número suficiente de profesores para dar esa cantidad de asignaturas electivas. Qué pasa si en Formación Ciudadana o en otra de esas asignaturas —obligatorias o electivas— no se abordan las especificidades de Historia, que no pasan sólo por contenido. Las respuestas que se han dado, que apuntan a que va a estar todo contenido hasta segundo medio, son complejas y peligrosas si con eso se va a hacer el énfasis en que la Historia “se aprende”.

—En ese sentido, haces hincapié en que la Historia, más que “implantar” contenido en los estu – diantes, sería una forma de entender el mundo.

—El debate historiográfico en las ciencias sociales —no reciente, sino que de la segunda mitad del siglo XX— parte de la premisa de que la Historia, en su origen, está asociada al poder y a la construcción de un relato oficial, desde el lugar que sea. No estoy diciendo que haya una Historia de izquierda y una de derecha, sino que la Historia como forma de elaborar un relato y elementos comunes para un grupo tiende casi naturalmente a la oficialidad, porque construye una versión oficial de las cosas. Contra eso ha habido un debate y trabajo bien arduos, no sólo de los historiadores, sino que de los profesores de Historia, del ciudadano y ciudadana común a quienes les interesa la Historia, del mundo editorial. La Historia es un campo de polémica y disputa, no es un conocimiento solamente. Hay una especificidad disciplinar que nos corresponde elaborar, pero en términos de formación, la Historia es un espacio de construcción de los sujetos. Es un espacio de construcción de pensamiento, de articulación de opinión.

—Hay historiadores que consideran que la importancia de la Historia enseñada en los colegios es que es la versión de los hechos que va a quedar en la mente de los futuros ciudadanos. Se da por sentado, por ejemplo, que los mapuche son un grupo guerrero y valiente, o se asume una supuesta superioridad de los chilenos respecto de algunos de sus vecinos. ¿Cuál crees tú que es la importancia de la Historia en la formación escolar?

—Es fundamental porque produce un sentido de comunidad. Pero el desafío es no sólo cómo se enseña Historia, sino cómo se abre este espacio de la reflexión histórica a todo. Si se va a transformar, como el curso de Religión, en un dogma enseñable en el que después es un reemplazo de una Historia por otra, vamos a seguir replicando las consecuencias negativas de la enseñanza de la Historia. Esto tiene que ver con la homogeneización, con la anulación de las diferencias, pero también con la instalación de ideas que son complejas, que van en contra de los derechos humanos, que fomentan el patriotismo en una versión chovinista, que no permiten la discusión. Esta idea es bien nodal. Si la educación tiene como primer pilar la configuración de sujetos y sujetas que sean capaces y autónomos, la Historia tiene que contribuir a eso y no al revés. Entonces, junto con pensar en qué carácter tiene esa asignatura, también hay que pensar en el lugar que tienen prácticas que son importantes de la investigación en Historia, como hacerse preguntas, contrastar distintas fuentes, investigar uno mismo, construir el relato.

—La Historia es un territorio en disputa, donde se impone una visión común de ciertos hechos. Es una pregunta difícil, porque no haces clases en colegios, pero probablemente como historiadora tienes esa inquietud: ¿cómo enseñar Historia en los colegios, cómo crear una verdad común?

—Lo que pasa en el territorio de la sala de clases está anclado a las potencialidades y a los ambientes educativos y a los profesores, que finalmente son los que pueden bajar los contenidos o no. Hay libros de texto que son diametralmente diferentes a lo que sucedía 20 años atrás o en los 80; hay un cambio sustantivo, pero eso no significa que por las condiciones específicas de su trabajo puedan abordar toda esa hoja de ruta que dan los libros. Debería existir la posibilidad de realizar de otro modo la discusión sobre “lo común”, que no sea desde lo que es verdad o mentira, o lo correcto e incorrecto. O al menos ponerlo sobre la mesa, cómo se construye lo oficial, cómo se construye la contrahistoria, qué queda fuera. Hablar de historiografía, contraponer distintos autores, contrastar a Sergio Villalobos con Gabriel Salazar o María Angélica Illanes, interpelar a Jorge Baradit. Eso, como parte del contenido de una clase, pasa por una serie de factores donde volvemos a entrar en las desigualdades: quién tiene las mejores condiciones para hacer ese mundo ideal. Creo que las herramientas existen y hay profesores absolutamente comprometidos con esta óptica y con los desafíos, pero queda depositado en las capacidades individuales de cada profesor o profesora y no porque estén dadas las condiciones institucionales para que lo pueda hacer. Acceso a libros, cursos de capacitación. Por ejemplo, es muy complejo en los liceos públicos que los profesores saquen a sus estudiantes de la sala de clase, obtener los permisos para hacerlo es de una burocracia infinita.

—Desde la dictadura en adelante, la asignatura de Historia ha sido un problema: durante los años 90 y los primeros años de la década del 2000, varios textos escolares de Historia de Chile llegaban hasta 1973 y se referían en muchos casos a esta época como el “régimen militar”. Todo pare – cía indicar que después de 1973 no hubo más Historia, lo que cambió gracias a la reforma educacional que comenzó en 1996, a partir de la que los contenidos del currículum fueron actualizados de manera gradual hasta el presente político. ¿Cómo narrar una Historia reciente que despierta tantas pasiones en una sociedad construida a punta de reconciliaciones forzadas, como la chilena?

—Tendríamos que entrar más en lo local y hablar de lo complicado de hacer esa conversación por los pactos de la transición, que incluso incide en lo que se puede nombrar y qué no. Que hasta hoy te sigan consultando si Pinochet fue presidente o no, si efectivamente hay que decir dictadura cívico-mi – litar o golpe de Estado. Por ejemplo, hace no mucho tiempo vi el oficio del Ministerio del Interior en el que se decreta el golpe. Y si nos ponemos estrictos, debemos decir “golpe” porque el documento lo dice. Pero el punto está en que la intermediación entre lo que la mayoría de las personas puede saber sobre Historia y lo que está sucediendo en el día a día, pasa por los profesores. Y aquí vuelvo al punto anterior: qué posibilidades tienes de realizarlo en una sala de clases de un liceo público. Hay herramientas, como internet, donde se puede acceder a mucha información disponible y buenas prácticas y ejemplos, pero no puede quedar a merced de la creatividad personal de un profesor o profesora, porque debiera haber mínimos comunes. Ahí es donde la electividad tiene que cuestionarse.

—De fondo, la discusión sobre estos temas pasa por la definición del carácter que debería tener la educación pública. ¿Qué características crees tú que debería tener la educación que va dirigida, por definición, a todos los niños y niñas de Chile?

—Lo primero es que es un derecho. Si llegamos a un punto de cierto consenso frente a lo público, que está encarnado en estos momentos en el Estado, creo que tenemos que seguir salvaguardando y defendiendo lo público como un derecho. Tenemos una Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que fue un gran proyecto, muy apoyado por todos los sectores del país en la década de 1920 y que aún no cumple siquiera un siglo. Tenemos que ser capaces, como sociedad, de ponernos de acuerdo en esos mínimos comunes. Educarse es vivir en común, no podemos vivir solos, necesitamos una sociedad para sobrevivir y esa sociedad tiene que estar basada en mínimos que la educación tiene que transmitir.

La Historia tiene que ser un mínimo común, no en el sentido de que estemos de acuerdo en cómo contarla, sino que no podemos vernos ni educarnos a nosotros mismos en un proyecto colectivo sin mirar lo que hemos hecho y los errores y aciertos que hemos tenido juntos. Seguimos diciendo que hay educación pública y eso hay que defenderlo porque no podemos dejarlo a merced ni del mercado, ni de los grupos de mayor poder económico, y menos si hay una desigualdad tan grande de los bienes simbólicos. ¿Qué capacidad tenemos todos de opinar y decidir? Hay gente que no la ha tenido nunca y la educación es el único espacio en que la va a poder tener.

—A principios de este año se inauguró en la Sala Museo de la Casa Central de la U. de Chile la muestra Mujeres públicas, que busca relevar el rol de las mujeres en la construcción de la historia más subterránea del país, otra forma de incorporarlas a una línea de conocimiento más institucionalizado. ¿De dónde sale la idea de esta exposición?

—El eje es lo público. Esta exposición está anclada a un proyecto de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, pero también parte desde el Archivo Central Andrés Bello en términos de contenidos, lo que tiene que ver con cómo dialogar con las cuestiones del presente y lo contingente a partir del patrimonio, entendido como una serie de objetos que permiten activar una discusión. Mujeres públicas toma la palabra de lo público como un territorio y un espacio disputado. La exposición parte con una definición de un diccionario del siglo XIX, en que “mujer pública” significa “prostituta”, mientras que hombre público es un funcionario del Estado y es honorable. La irrupción de las mujeres en el espacio público implica tener autoridad y tener poder, porque obviamente las mujeres hemos estado en lo público, pero no es lo mismo ser vendedora ambulante en la calle que tener un cargo, un reconocimiento en un trabajo pagado o tomar decisiones. Esto es muy relevante discutirlo en la esfera de la educación pública, porque es allí donde podemos instalar estos debates

***

Esta entrevista se realizó el 31 de mayo de 2019 en el programa radial Palabra Pública, de Radio Universidad de Chile, 102.5.

Agustín Squella: el maldito intelectual

La disputa por el conocimiento es pública y eso lo sabe Agustín Squella. Si bien ejerce como profesor universitario desde 1970, hace más de 25 años que el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales asumió el rol de columnista con resonancia mediática, de intelectual provocador y sacador de roncha. ¿Su objetivo? Fortalecer la conversación pública en una sociedad donde ese concepto parece tener límites cada vez más estrechos.

Por Jennifer Abate

“Gracias, pero no”, le contestó vía carta Agustín Squella al Presidente Sebastián Piñera a principios de este año cuando éste lo nominó como abogado integrante de la Corte de Apelacio – nes de Valparaíso. Lo mismo parece responder el abogado, periodista, Doctor en Derecho y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009 cada vez que siente que la “modernización” de la vida académica le pide sumarse a una lógica de indicadores, publicaciones indexadas y mediciones varias: “gracias, pero no”.

Con un libro recientemente lanzado, Democracia ¿Crisis, decadencia o colapso? (Editorial Universidad de Valparaíso, 2019), Squella luce en esta entrevista el lenguaje afilado que lo caracteriza y critica la falta de conversación pública en un país donde, a su juicio, parece perderse cada vez más la “disposición a escucharse unos a otros, a dar y también a atender razones”.

—Casi de manera inevitable, la mayoría de nosotros y nosotras piensa en producción de conocimiento científico cuando escuchamos hablar de “conocimiento”, en vez de pensar también, por ejemplo, en la producción intelectual ligada a las humanidades. ¿Por qué cree que ocurre esto?

—Ello se debe, posiblemente, a que los avances en el conocimiento científico y en sus aplicaciones tecnológicas son más frecuentes, más rápidos, más visibles, y tienen también un impacto más directo en la vida y expectativas de las personas. Vea usted lo que ocurre con las páginas que la prensa está dedicando a ciencia y tecnología: prácticamente a diario encontramos algo allí que nos sorprende y hasta conmueve, ya sea que se trate de física, de biología, de antropología, de astronomía, de neurociencias. Estas últimas, por ejemplo, nos producen tanta fascinación como perplejidad. Es un hecho bien llamativo que esas informaciones ocupen en los medios un lugar mucho más destacado y frecuente que los comentarios religiosos que antes era habitual encontrar en los diarios, y también en la radio y en la televisión.

—¿Piensa que las humanidades están desvalorizadas en nuestra sociedad?

—Lo están hace ya mucho tiempo, entre otras cosas porque ni siquiera hay acuerdo sobre qué llamamos “humanidades”. Además, al interior de ellas hay no pocas diferencias en sus objetos de estudio, en sus métodos, en su pretensión de presentarse o no como saberes científicos que puedan atribuirse con propiedad esa última palabra. Para que un saber sea calificado de científico habrá que funcionar sobre la base de un concepto de “ciencia”, y en esto último tampoco hay pleno acuerdo. Pero un saber no necesita ser científico para ser importante: así ocurre, por ejemplo, con el saber de los juristas, con la llamada “ciencia del derecho”, también denominada “dogmática jurídica”. Se trata de un saber muy antiguo y socialmente muy importante, pero de muy dudoso carácter científico.

—¿Cuál es el valor de la reflexión intelectual que proviene de las humanidades en momentos de crisis institucionales como la que experimenta nuestro país, en un escenario de disminución de la credibilidad en instituciones como el Congreso, las fuerzas de orden y la Iglesia?

—Es importante, sin duda, porque para evitar crisis en nuestras instituciones, para corregirlas, para juzgar cuál es su estado en un momento dado, es preciso conocerlas, o sea, saber identificar y diferenciar nuestras instituciones, algo en lo que hay instalado un déficit muy preocupante. Cuando en el gobierno anterior se dio inicio a un proceso constituyente que podría conducirnos por primera vez en la historia de Chile a una Constitución democrática tanto en su origen como en sus contenidos –proceso lamentablemente interrumpido en la hora presente– más del 70% de los chilenos, según encuestas confiables de la época, dijo ignorar qué era y de qué trataba una Constitución. ¿Cuántos sabemos realmente qué hace el Congreso Nacional o los gobiernos regionales o las administraciones comunales? Y si no sabemos qué hacen, ¿cómo podemos demandarles que hagan lo que les corresponde y, sobre todo, que lo hagan bien y sin opacidad?

—Usted participa activamente como columnista y voz opinante frente a diferentes contingencias. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el valor, a su juicio, de que personajes como usted, que provienen del mundo intelectual y de la academia, participen de debates públicos? ¿Cuál es el valor, en definitiva, de la reflexión pública?

—Si usted me permite, yo me califico como un “maldito intelectual”. ¿Y sabe por qué? Porque llamarse a sí mismo simplemente “intelectual” podría estar sugiriendo que el que lo dice tiene la pretensión de que lo consideren inteligente, y ya sabemos que “intelectual” e “inteligente” no son sinónimos, esto es, que no todo intelectual es necesariamente una persona inteligente. Siempre echo mano del mismo elocuente ejemplo para ilustrar esa idea: una semana antes del 11 de septiembre de 1973, un destacado intelectual de la región de Valparaíso dio una conferencia con el siguiente título “Las 10 razones por las que no habrá golpe de Estado en Chile”. Un intelectual es una persona que lee, piensa, escribe, imparte generalmente docencia en alguna institución de educación superior, participa con regularidad en debates públicos, se ocupa de temas que a veces están más allá de su área de especialización, y todo eso con el propósito de ejercer algún tipo de influencia en la opinión pública y en quienes adoptan decisiones colectivas, tales como gobiernos, parlamentos, jueces, autoridades administrativas, y otras. Eso es lo que hace todo intelectual.

—¿En qué elementos concentra su atención a la hora de escribir sus columnas?

—La labor como columnista ha sido muy importante para transmitir algunas ideas, sentimientos, vivencias, apreciaciones, y, sobre todo, lo ha sido para soltar un poco la mano a la hora de escribir. He tenido además la suerte de no tener que escribir obligadamente sobre la contingencia política. A veces lo hago, es cierto, desde mis ideas de izquierda, pero escribo también sobre novelas, películas, sensaciones que he experimentado en un bar o en un hipódromo, y hasta lo que veo cuando observo el canelo que tengo plantado en el pequeño jardín de mi casa. Si he de hacer una confesión, mis amigos de derecha me dicen siempre que prefieren mis columnas sobre cualquier tema que no sea político, mientras que los de izquierdas me retan cada vez que publico una columna que no es sobre política y me dicen que cómo puedo desaprovechar el espacio que me da El Mercurio hablando de un canelo o de lo que sucede en un hipódromo.

—¿Contribuye esa toma de posición en el espacio público a generar diálogo?

—En Chile nos falta conversación, palabra que prefiero a diálogo, porque esta última ha ido tomando un olorcillo a sacristía. Conversación que presupone encuentro entre quienes quieren pedir la palabra en el espacio público, disposición a escucharse unos a otros, a dar y también a atender razones, intención de convencer a otros pero apertura también a dejarse persuadir por los demás, y claro, a todo eso sirve el cultivo, la enseñanza y la difusión de las humanidades y de la virtud que debe acompañarlas: la tolerancia, y tolerancia no como simple resignación disgustada pero pacífica ante los que piensan o viven de modos diferentes a los nuestros, sino como apertura consciente hacia éstos y sus planteamientos.

—¿Cuál es su visión sobre la discusión que ha levantado el cambio curricular propuesto por el Mineduc para los estudiantes de enseñanza media? Se le quitaría el carácter obligatorio a Historia, pero se le devuelve a Filosofía. ¿Cómo ve estos cambios, que parecen depender de la valoración de las disciplinas de acuerdo a diferentes momentos?

—Damos demasiada importancia a qué se enseña (materias, asignaturas) y a cómo se enseña (metodologías de la enseñanza) y poca a para qué se enseña (objetivos). La cuestión de los objetivos suele despacharse con un par de frases rimbombantes que se incluyen al inicio de los proyectos educativos o estatutos de los establecimientos educacionales, pero en los hechos la educación parece haberse reducido a capacitación, o sea, a precalentamiento laboral según sean las necesidades del mercado de las profesiones y oficios. Además, los establecimientos educacionales de todos los niveles, cuyos directivos y docentes suelen criticar a los estudiantes que sólo estudian para las notas, han empezado a trabajar también sólo para las pruebas nacionales e internacionales y para los rankings que se elaboran a partir de los resultados de esas pruebas. Están bien las mediciones, pero no hay que transformarlas en el objetivo casi único y no declarado de los establecimientos educacionales. Está bien que estos busquen prestigio, aunque a veces parecen buscar bastante menos que eso: imagen.

Damos también mucha importancia a lo que ocurre en los establecimientos, en las salas de clases, olvidando que también nos educamos en la casa en que vivimos, en la familia a que pertenecemos, en la calle, en los recreos, en los estadios, en las salas de cine. Historia y Filosofía deben estar en todo currículum de la enseñanza media, ya sea porque se los ponga allí como obligatorios o por decisión interna de los establecimientos. La Historia enseña a pensar y la filosofía hace eso que nuestro Jorge Millas decía de ella: poner en tensión la inteligencia para pensar hacia el límite de nuestras posibilidades y escapar a cualquier forma de embotamiento intelectual, como la complacencia en lo obvio, el espíritu gregario o de partido, la pereza escéptica y el conformismo, sea este último conservador o revolucionario.

—¿Piensa que las universidades públicas están actualmente a la altura de lo que requiere de ellas la discusión pública en diferentes temas?

—¿Qué se entiende por universidades “públicas”? Todas se declaran tales porque cumplen una función de importancia pública, pero también las funerarias cumplen una función pública muy relevante y a ninguna de ellas se le ocurriría presentarse como organismos públicos que tienen derecho a recibir recursos igualmente públicos. Muchas de nuestras universidades privadas se declaran públicas sólo para tener un lugar en la fila de aquellas que reciben financiamiento público, pero son sumamente privadas a la hora de sus profesiones de fe, de su gestión, de la contratación y régimen laboral de su personal docente y administrativo, de la discrecional selección de sus estudiantes, del retiro directo o indirecto de utilidades por parte de sus dueños, y así.

Pensando sólo en las universidades estatales –que no son ciertamente las únicas públicas–, lo cierto es que evaluarlas hoy, y también ayer, no es posible sin tener presente el hecho de que la legislación universitaria de la década de los 80, así como las políticas públicas que en materia de educación superior implementó la dictadura, buscaron de manera no confesada, aunque sí cierta y evidente para cualquiera, sustituir ese tipo de instituciones por la oferta privada, en la lógica de que la satisfacción de derechos fundamentales de las personas –a la atención sanitaria, a la educación, a una previsión oportuna y justa– debía ser transformada en una nueva oportunidad de negocios para inversionistas privados cuyo objetivo principal, naturalmente, es siempre el mismo: maximizar sus beneficios propios.

—¿Cuál es su posición frente a la discusión que ha originado en ciertos círculos la “sacralización” de los papers como la forma más validada de producir conocimiento?

—Hoy los académicos universitarios no tienen “obra”, tampoco “cumplimiento”, lo que tienen es “productividad”, y ello porque el sentido común neoliberal imperante ha traído consigo la hegemonía de la economía sobre cualquier otro saber, y desde luego sobre la política, consiguiendo imponer las categorías de análisis y el lenguaje propios de la economía aun en campos que no son económicos o que no son exclusivamente económicos. ¿En qué momento consentimos en llamar “capital cultural” al nivel educacional alcanzado por las personas, en qué momento “capital social” a nuestros vínculos con otras personas, en qué momento los padres trabajadores de nuestros estudiantes se transformaron en “recursos humanos”, y en qué momento los ciudadanos que votan por un determinado candidato son el “capital político” de éste? En las universidades los académicos de jornada completa dedican hoy mucho tiempo a escribir papers que les den puntaje ante sus superiores u organismos científicos externos, y más tiempo aún a reunir y calcular los puntos que deben alcanzar semestral – mente con su trabajo como investigadores y docentes. Contabilidad académica, podríamos llamar a eso. Aunque también es cierto que al interior de las universidades suele haber algunos desaprensivos que creen que están allí sólo para pensar interminable – mente en sus propios asuntos y que nadie tiene el derecho de controlarlos ni ellos de mostrar que están haciendo efectivamente algo por sus estudiantes y por la sociedad. Cierto ocio es propio de la vida intelectual, pero no hay que confundir ocio con pereza.

—¿Piensa que se abusa de la medición de de – terminados indicadores para evaluar el trabajo académico?

—Hay una manía hoy de turno: intentar medirlo todo y, lo peor, con una misma vara. Si hasta la felicidad está siendo medida. Creo que Chile anda por el lugar 23 en el ranking de felicidad de los países. ¿Han visto ustedes tamaño disparate? Se hacen también canastas básicas de felicidad –otro disparate– y lo único que puedo decir es que en mi caso pongan una jornada semanal en el hipódromo y que Santiago Wanderers de Valparaíso esté en primera división. Hay políticos que pregonan un derecho a la felicidad, lo cual es un disparate más. Derecho a la búsqueda de la felicidad, sí, ¿pero derecho a la felicidad misma? Comparativamente con eso, lo que hay no es un derecho a la salud, o sea, a estar siempre sano, sino un derecho a la atención sanitaria, tanto preventiva como curativa. Si hubiera un derecho a la salud y un derecho a la felicidad, cualquiera que agarre una influenza o le haya ido mal en su vida familiar podría instalarse con pancartas frente a La Moneda o el Congreso en Valparaíso. Hay incluso países que ya presas del delirio han creado ministerios de la felicidad. ¿Dejaría cualquiera de nosotros su felicidad en manos de un ministerio? ¡Dios nos libre!

La inspiración chilena de Paul B. Preciado

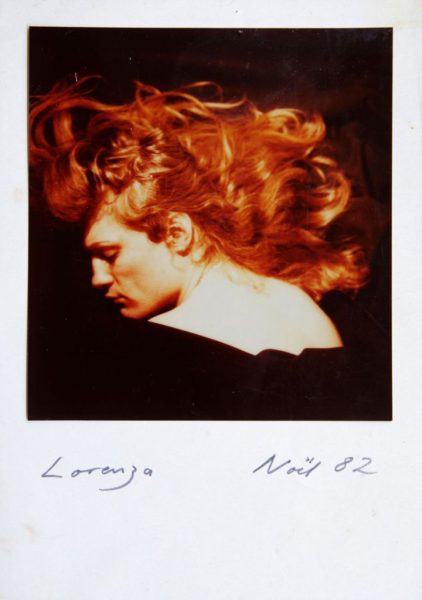

En esta entrevista, el filósofo y curador español —uno de los más influyentes de hoy— cuenta cómo rescató el trabajo de Lorenza Böttner, una artista trans nacida en Punta Arenas que además de aparecer en libros de Bolaño y Lemebel, y de posar para Robert Mapplethorpe, fue la creadora de una obra que se alzó como una crítica a la normalización del cuerpo y del género.

Por Evelyn Erlij

En 1996, Roberto Bolaño y Pedro Lemebel mencionaron en sus libros Estrella distante y Loco afán —respectivamente— a un personaje inverosímil, una suerte de fantasma, tan bolañesco como lemebeliano, que parecía condenado a desaparecer en sus páginas. Según el primero, su nombre era Lorenzo; para el segundo, era Lorenza. Cada uno le escribió una biografía distinta: Bolaño decía que era parte del alud de exiliados que dejó la dictadura; Lemebel contaba que era hijo de una alemana y de un carabinero chileno que, tras un accidente que lo dejó sin brazos, partió junto a su madre a Alemania para curarse. Su nombre, escribe, era Ernst Böttner, nació en Punta Arenas, y una vez en Europa, se habría convertido en una artista visual llamada Lorenza.

“Érase una vez un niño pobre de Chile… El niño se llamaba Lorenzo, creo, no estoy seguro, y he olvidado su apellido, pero más de uno lo recordará, y le gustaba jugar y subirse a los árboles y a los postes de alta tensión. Un día se subió a uno de estos postes y recibió una descarga tan fuerte que perdió los dos brazos”, cuenta el autor de 2666. En la crónica “Lorenza (Las alas de la manca)”, Lemebel agrega: “Ernst reemplazó las manos perdidas por sus pies, que desarrollaron todo tipo de habilidades, en especial la pintura y el dibujo. Pero luego fue derivando la plástica hacia una cosmética travesti que hizo crecer las alas calcinadas de su pequeño corazón homosexual. Estudió arte clásico, posó como modelo e hizo de su propia corporalidad una escultura en movimiento (…). Entonces nació Lorenza Böttner. El nombre femenino fue la última pluma que completó su ajuar travestí”.

En la época en que se publicaron estos libros, todavía faltaban unos años para que Paul B. Preciado (1970) se convirtiera en uno de los teóricos del género más importantes y radicales de las últimas décadas gracias a ensayos como Manifiesto contrasexual (2002), Testo yonqui (2008) o Pornotopía (2010). “Aunque soy un lector asiduo de Bolaño y Lemebel, no me había llamado la atención la figura de Lorenza en sus obras. Creía que era un personaje casi de ficción”, cuenta Preciado desde París, a días de haber lanzado Un apartamento en Urano, un libro de crónicas para cuya portada eligió un dibujo de Lorenza Böttner: un cuerpo, mitad masculino, mitad femenino, que de alguna forma los representa a los dos. Para más señas: el nombre de nacimiento de la artista chilena era Ernst y el del filósofo español era Beatriz.

Cuenta que llegó a Lorenza por azar en 2014, mientras hacía un curso dedicado a explorar las políticas del cuerpo en las prácticas artísticas y literarias de los años posteriores a la dictadura española. Quería cartografiar las prácticas artísticas, dice, dando especial relevancia a la disidencia corporal y la diversidad funcional. Así llegó a los Juegos Paralímpicos de Barcelona de 1992, cuya mascota oficial, Petra, era una figura sin brazos. En el diario español ABC de ese período, anunciaban la noticia así: “Un actor chileno disminuido físico, llamado Lorenza Böttner, dará vida a la mascota Petra”.

“Desde el primer momento quise saber quién estaba detrás del personaje”, explica Preciado, que desde hace varios años se dedica a la curatoría y fue elegido en 2018 como una de las figuras más influyentes del mundo del arte según la revista Art Review. Entre lo poco que se sabía de su vida —gracias, en parte a una investigación que hizo en 2016 Carl Fischer, académico de la Fordham University, en Estados Unidos, en el contexto de sus estudios doctorales sobre literatura chilena queer— estaba que Lorenza había muerto en Múnich en 1994 a los 33 años por complicaciones relacionadas al sida. Había estudiado en la Escuela de Arte y Diseño de Kassel, hizo performances en Nueva York y vivió en Barcelona y Múnich. Pero además de reconstruir su biografía, lo esencial para Preciado era descubrir dónde estaba su obra.

“Es así como llegué hasta la madre de Lorenza, que había guardado todo el trabajo de su hijo/hija en su casa —cuenta el filósofo, que en noviembre inauguró Réquiem por la norma en La Virreina Centre de la Imatge, en Barcelona, una exposición en torno al trabajo de Böttner que hoy se exhibe en Stuttgart—. El primer encuentro con su obra fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida como curador. Creo que fue Lorenza quien me encontró a mí y no yo quien encontré a Lorenza. Su trabajo daba materialidad a todo un conjunto de prácticas de disidencia sexual y corporal sobre las que yo había estado trabajando de forma teórica durante años”.

***

Visibilizar la obra de Lorenza Böttner significó para Preciado un trabajo largo de clasificación, fotografiado, restauración y estudio —el material estuvo guardado durante mucho tiempo en Múnich sin condiciones de conservación—, para lo que necesitaba un equipo y, sobre todo, un presupuesto. En ese momento, cuenta, se topó con una segunda dificultad: combatir la visión exotizante y patalógica con que se suelen mirar los cuerpos trans y con diversidad funcional, en vistas a lograr que la obra de Lorenza fuera reconocida como “arte”. “Me enfrenté entonces a los prejuicios según los cuales el trabajo artístico de una persona con diversidad funcional es considerado como handicap art —explica—. Se me llegó a decir que Lorenza era una artista de Unicef”.

Tanto los problemas de financiamiento como los de validación entre los entendidos se solucionaron cuando Paul B. Preciado fue nombrado curador de documenta 14, el prestigioso encuentro alemán de arte que tiene lugar en Kassel, y que por primera vez en 2017 se realizó también en Atenas. “El proyecto fue acogido con entusiasmo por su director, Adam Szymczyk, y después por todo el equipo de asistentes que colaboraron conmigo para preparar la exposición —cuenta—. Mi reto, entonces, fue articular una narración, un relato curatorial que restaurara la posibilidad de que el trabajo de Lorenza fuera entendido como arte, arte performativo, pintura, fotografía; no como terapia ocupacional de una persona supuestamente discapacitada”.

En paralelo, Preciado fue reconstruyendo la vida de Böttner, y así encontró un número de la revista Mampato de noviembre de 1973 —editada entonces por Isabel Allende—, en el que se publicó una nota sobre ella titulada “Un muchacho ejemplar”. “(Ernst) apareció un día en la oficina a entregar sus dibujos como colaboración a la revista. Estaba de paso en Santiago con su mamá, ya que en pocos días más tomaría un avión que lo llevaría a Alemania”, se lee en el texto, donde se apunta que por entonces cursaba octavo básico en el Colegio Alemán de Punta Arenas. Ese viaje, con el que pretendía acceder a terapias especializadas, fue un trayecto sin retorno: Lorenza Böttner volvió a Chile apenas un par de veces, de manera muy breve, antes de morir.

En su crónica, Lemebel cuenta que a pesar de haber hecho una performance en Santiago, pasó casi desapercibida en el ambiente cultural local: “La acción de Lorenza en Chile se realizó una calurosa tarde de domingo en la galería Bucci, ante un escaso público y la mirada ociosa de las parejas que salen a vitrinear los días festivos. Alguien preguntó si era parte de la Teletón, y lo hicieron callar mientras la bella manca proyectaba su sombra etrusca en los muros de la galería (…). Al pasar por un regimiento, los milicos de guardia le tiraron besos y algo le gritaron. Y ella, sin incomodarse, abrió de par en par su capa y les contestó que bueno, pero de a uno”.

Entre los chilenos que la conocieron, según la crónica de Loco afán, estaba el artista Mario Soro, quien entabló una amistad con ella cuando fue a Alemania en 1989 (ver recuadro). Pero más allá de anécdotas de este tipo, se sabe poco de su relación con Chile. De la lectura de Estrella distante se podría deducir que su nombre era conocido entre los escritores y artistas chilenos en Europa como el propio Bolaño, quien en la voz de su alter-ego, Arturo Belano, habla sobre los días en que Lorenza fue Petra: “Por aquel entonces yo estaba internado en el Hospital Valle Hebrón de Barcelona con el hígado do hecho polvo y me enteraba de sus triunfos, de sus chistes, de sus anécdotas, leyendo dos o tres periódicos diariamente. A veces, leyendo sus entrevistas, me daban ataques de risa. Otras veces me ponía a llorar. También lo vi en la televisión. Hacía muy bien su papel”.

***

La exposición Réquiem por la norma —que luego de Stuttgart se presentará en Bergen, Toronto y París, y que todavía no tiene invitaciones formales desde Chile— reúne un centenar de trabajos que muestran la diversidad de registros y estilos de Böttner, quien exploró la fotografía, el dibujo, la performance, la instalación, la pintura y la danza, disciplinas que, según la narrativa hegemónica del arte, tienen en el centro de sus prácticas los brazos y las manos. Lorenza creaba con la boca y los pies —“aprendí a usar el lápiz con la boca y estaba todavía en el hospital cuando hice los primeros intentos de dibujar”, explicó en Mampato—, y a esa disidencia funcional se suma la de género: Lorenza se autorretrataba en fotos y pinturas ni como mujer ni como hombre. Su cuerpo, dice Preciado, no es identidad, sino tránsito.

“Más que de travestismo, convendría hablar de prácticas de transición como técnicas de contra-aprendizaje mediante las cuales el cuerpo y la subjetividad considerados como ‘discapacitados’ o ‘enfermos’ reclaman su derecho a representarse y a inventar sus propias prácticas de vida. Por ello no sería adecuado decir que Lorenza traviste los pies y la boca en manos, o que se traviste simplemente en mujer, sino que inventa otro cuerpo, otra práctica artística y de género: ni discapacitada ni normal, ni femenina ni masculina, ni pintura ni danza”, escribe el curador en el dossier de la exposición, en la que se incluyen, además, entrevistas grabadas y extractos de películas en las que participó Böttner. En una de ellas, dice: “Soy una performance en movimiento”.

Lorenza funde y confunde vida y obra —una práctica común en el arte de la segunda mitad del siglo XX—, pero lo absolutamente nuevo, dice Preciado, “es su intención de escapar al encierro institucional y a la invisibilización que pesa sobre los cuerpos con diversidad funcional; es la afirmación de su cuerpo vivo, de su cuerpo vulnerable pero deseante frente a la representación normativa de la discapacidad y de la transexualidad como patologías —explica—. Lorenza utiliza la performance, la pintura, la fotografía, eso que ella llama la ‘pintura-bailada’ para fabricarse un cuerpo que resiste a la norma. Eso es lo que la hace absolutamente contemporánea: su rechazo de una identidad fija y de una asignación patológica”.

“El primer encuentro con la obra de Lorenza fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida como curador. Su trabajo daba materialidad a todo un conjunto de prácticas de disidencia sexual y corporal sobre las que había estado trabajando durante años”, dice Preciado.

En Europa y Estados Unidos, Lorenza hizo cientos de performances y pinturas-danza: algo así como intervenciones callejeras en las que pintaba el suelo con los pies mientras bailaba. En Nueva York, gracias a una beca de la Universidad de Nueva York Steinhardt, profundizó sus estudios en arte, se integró en el mundo artístico local e incluso posó para fotógrafos como Robert Mapplethorpe y Joel Peter Witkin. Böttner se rebeló contra lo que Bolaño llamó “el zoológico de las miradas” —es decir, la imagen de freak— haciendo visible su cuerpo, instalándolo en la calle y en el centro de su obra: “soy una exhibicionista”, dice en una entrevista grabada, lo que se hace evidente en su afán constante por autorretratarse.

En tiempos en que tanto los discursos de las disidencias sexuales como los de los feminismos apuntan hacia un mismo tipo de cuerpo, hacer que el nombre de Lorenza Böttner circule hoy es un gesto político: “La obra de Lorenza es un manifiesto que permite imaginar otra política del cuerpo, más allá de las políticas de identidad y de las distinciones entre lo normal y lo patológico —dice Preciado—. Para mí, es una figura del cruce, una figura de la transición que apunta hacia la posibilidad de imaginar un sujeto político transversal no definido por las taxonomías jerárquicas de la modernidad (“hombre, “mujer”, “homosexual” o “discapacitado”), sino un sujeto que se define por ser un cuerpo vivo vulnerable”.

—————————————————————————————————————–

Mario Soro: recuerdos de Lorenza

Lemebel escribió la crónica de Loco afán después de entrevistar a Mario Soro, quien era familiar lejano de Böttner. “Lorenza era prima de unos primos míos”, cuenta el artista visual y grabador, que fue parte de la exposición Los dominios perdidos, del Museo de Artes Visuales (MAVI), una muestra sobre arte chileno de la posdictadura donde se exhibió, hasta el 5 de mayo, un cuaderno de viaje en el que dedica un capítulo al momento en que conoció a Lorenza en Múnich, en 1989. “Fui para participar en Cirugía plástica, una muestra de arte chileno en Berlín, pero llegué primero a Frankfurt donde una prima, que me habló de Lorenza”, recuerda. “Cuando la vi, me encontré con un personaje de dos metros que me extendió el pie con tal gracia, que no me di cuenta de que no era su mano. Conocerla me desarmó y me rearmó entero, y determinó toda mi obra posterior”.

Soro, que desde entonces trabajó en torno a la amputación y el desmembramiento del cuerpo humano en exposiciones como Enfermedades del cuerpo político (2010 -2017) y en obras como La mesa de trabajo de los héroes (2000), forjó una relación de amistad con Lorenza que duró hasta su muerte. “Lorenza vino a Chile en varias oportunidades y se quedaba en mi casa, que era su lugar de confianza. En su primer viaje, en 1989, yo trabajaba con la galería Bucci y planteamos la idea de hacer una performance con ella, que consistió en dibujar con el pie una figura masculina heroica, casi filofascista, y una figura de mujer. No tenía nada de tremebundo, como las performances que se hacían acá y que tenían desnudos, sangre, sudor, semen”, cuenta. “Los que la vieron se cagaron de la risa, de ella y de su ingenuidad, de su interés por lo representativo. Lo más importante en su trabajo era el cuerpo: toda su obra era una prótesis. Quise darla a conocer, porque capté el factor disruptivo. Por eso fue una sorpresa maravillosa cuando Pedro (Lemebel) se me acercó. Me puse a llorar con él”, confiesa. Y agrega: “A Lorenza le interesaba lo que pasaba en Chile, pero no hacía referencias a temas políticos. Era una alemana con una infancia chilena en Punta Arenas, y tenía ese imaginario del viento, del frío, del paisaje local. La recuerdo muy sensible, muy generosa, extraordinariamente femenina y masculina a la vez”.

«Cazar al cazador»: Los detectives salvajes

A inicios de los 90, la Policía de Investigaciones creó una pequeña unidad para rastrear y perseguir a civiles y militares involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La periodista Pascale Bonnefoy reconstruye en su último libro, Cazar al cazador, la historia del grupo que capturó a Manuel Contreras y Osvaldo Romo, entre otros. Un relato desconocido y fascinante sobre la transición chilena.

Por Diego Zúñiga | Fotografías: Alejandra Fuenzalida y Alejandro Hoppe

Estaban nerviosos.

Llovía torrencialmente cuando llegaron a Puerto Montt ese 17 de septiembre de 1991. Tenían una misión: detener al entonces general en retiro Manuel Contreras, el Mamo, el exdirector de la DINA que en ese momento —cuando recién empezaba la transición— aún tenía mucho poder. Por eso estaban nerviosos.

Eran un grupo de detectives de la Brigada de Homicidios a quienes esa misma mañana les habían informado del operativo: debían viajar a Puerto Montt y ahí tomar un auto hasta llegar al fundo de Contreras, en Fresia, a unos 70 kilómetros. La Justicia lo buscaba por el asesinato del excanciller Orlando Letelier.

Llegar allá no iba a ser fácil. El camino estaba lleno de informantes, por lo que esa noche tuvieron que maniobrar con sumo cuidado para sólo confirmar que Contreras estaba ahí, en su casa.

La detención sería al día siguiente.

Pero de eso —de los detalles de aquella operación—, la prensa de la época no informaría mayormente. Iba a ocurrir todo en silencio, un silencio incómodo que se produjo desde el momento en que esa mañana del 18 de septiembre de 1991 los detectives entraron al fundo escoltados por militares con fusiles AKA —hombres en cargados de proteger al exdirector de la DINA.

La conversación con Contreras fue tensa. Estaba a la defensiva y su tono de voz se volvía cada vez más desafiante: “Yo no me voy a ir con ustedes —les dijo—. Me voy en la forma que yo quiera (…). Ya le informé a mi general Pinochet que salgo de aquí mañana a las ocho horas”.

Los detectives cedieron a la exigencia de Contreras, quien viajó por tierra a Santiago junto a uno de los miembros de la Brigada de Homicidios.

La misión estaba cumplida.

Iba a ser el comienzo de una historia protagonizada por un grupo de detectives que iría tras los pasos de civiles y militares vinculados a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Una historia que se iría armando en voz baja, alejada de la atención de los medios, protagonizada por un grupo de hombres anónimos que capturaría, entre otros, a Miguel Estay Reyno (el “Fanta”) y a Osvaldo Romo. Una historia desconocida —ocurrida durante la transición— que es el centro de Cazar al cazador, una investigación rigurosa y alucinante de la periodista y profesora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI) Pascale Bonnefoy (1964), publicada hace unos meses por Debate. Un libro que aporta una mirada nueva sobre la historia reciente de Chile.

***

—Estaba buscando temas para un libro y quería alejarme un poco de los derechos humanos. Ya había escrito e investigado sobre eso. Pero le di hartas vueltas. Me gusta la historia, los temas propiamente históricos, pero de pronto surgió esto: yo hace muchos años que estoy yendo a declarar a la Brigada de Derechos Humanos por distintas causas, a propósito de investigaciones que he hecho, entonces estaba familiarizada con este grupo de detectives y con el trabajo que hacen —cuenta Pascale Bonnefoy sentada en su oficina, en el ICEI, donde es jefa de la carrera de Periodismo.

Le estaba dando vueltas, buscando tema para un libro, y el tema estaba ahí, frente a ella.

—Mi idea original era hacer un retrato de la actual brigada y de lo que hacen. Pero en mi rigurosidad fui a los inicios y no sólo descubrí el origen de la actual brigada sino que terminé releyendo la transición política en clave Policía de Investigaciones, y eso me fascinó. Fue interesante ver este “lado B” de la transición —explica Bonnefoy, quien lleva investigando la historia del Chile reciente desde hace muchos años. En 2005, publicó Terrorismo de Estadio. Prisioneros de guerra en un campo de deportes, investigación por la que obtuvo el premio Escrituras de la Memoria del CNCA y que en 2016 fue ampliada y reeditada.

“Creo que ahora la cobertura de los derechos humanos se da principalmente a nivel de publicación de libros. Hay una cierta frialdad en cómo los medios tratan este tema, que les parece trillado. Lo ven como un tema más, y no lo es: es un drama”.

Su vida, de alguna forma, está atravesada por lo que fue el golpe de Estado de 1973. En ese entonces, vivía en Estados Unidos, pues su padre fue asesor legal de la embajada de Chile durante el gobierno de Salvador Allende para la nacionalización del cobre.

—Cuando las empresas demandaron al Estado de Chile, a mi padre lo enviaron allá para hacer asesoría legal en defensa del Estado chileno. Allá estábamos cuando fue el golpe y nos quedamos. Otros parientes fueron torturados, otros estuvieron presos, otros exiliados —recuerda Bonnefoy, quien volvió a Chile en 1986 y al poco tiempo se puso a trabajar en la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Había estudiado relaciones internacionales, hacía clases de inglés y le interesaba el periodismo. Viviendo en Estados Unidos se suscribió a una revista latinoamericana que siguió recibiendo incluso cuando ya había vuelto al país. Y un día, en un arranque de atrevimiento, pensó: “Ya que estoy en Chile, voy a escribir algo sobre el país y se los voy a enviar”.

Y así, entonces, empezó la vida periodística de Pascale Bonnefoy.

Escribió un artículo, después otro y otro; luego envió textos a otras revistas, y así fue avanzando hasta que decidió estudiar formalmente periodismo.

Ese inicio inesperado en el oficio marcó inevitablemente su devenir profesional: ha trabajado para medios chilenos (La Nación Domingo, El Periodista, El Mostrador, Contacto), pero sobre todo se ha desarrollado como corresponsal de medios internacionales. Empezó a colaborar en The Washington Post, produjo e investigó para documentales y programas televisivos extranjeros, y hoy es asistente corresponsal para la oficina regional de The New York Times, donde escribe regularmente. Su último texto lo publicó a fines de marzo: un artículo sobre los once militares que fueron condenados por el caso de Rodrigo Rojas de Negri.

—Yo creo que ahora la cobertura de los derechos humanos se da principalmente a nivel de publicación de libros, no tanto en prensa, en ningún formato. Hay una cierta frialdad en cómo los medios tratan este tema, que les parece trillado. Lo ven como un tema más, y no lo es: es un drama—explica Bonnefoy—. Salvo que sea un gran golpe noticioso, lo ven como algo que ya pasó. Pero hay millones de historias que no se conocen. Piensa que tenemos a un montón de agentes y torturadores dando vueltas por la ciudad, los campos y las pequeñas localidades impunemente, anónimamente, y eso indica que es un asunto que no está resuelto. De hecho, ni siquiera es un asunto que podamos llamar histórico, porque aún es un tema del presente.

Pascale Bonnefoy comenzó el proceso de investigación del libro a inicios de 2015. Un encuentro clave fue entrevistar a Luis Henríquez Seguel, un detective que estuvo en La Moneda cuando fue bombardeada el 11 de septiembre de 1973. Era uno de los hombres de la PDI que integraban la sección encargada de resguardar Presidencia. Uno de los diecisiete que se quedó escoltando a Allende, pues cumplía órdenes de su superior. Luego lo derivarían a distintos puestos en Policía de Investigaciones hasta que en septiembre de 1990 le pidieron que fuera parte del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI: necesitaban que se dedicara al problema de la corrupción y la disciplina interna de Investigaciones, ya que el gobierno sabía que para concretar la transición, la ayuda de la PDI sería fundamental. Pero, primero, debían limpiar el lugar. Ahí estaría, en algún sentido, el origen de lo que luego sería la unidad que investigaría los temas de derechos humanos.

—Fue importante encontrarme con Luis Henríquez y Nelson Jofré (otro de los detectives protagonistas de esta historia), porque ellos me fueron contactando con otros detectives de la época y así pude ir reconstruyendo todo. Y me encontré con un grupo humano superespecial, amable y con ganas de aportar y de que se conociera esta historia, porque están orgullosos de lo que hicieron, pero saben que no han sido reconocidos. Tienen ese pudor de que cumplieron con su deber, pero hicieron cosas importantes en medio de adversidades y arriesgaron su propia integridad física y la de sus familias.

Además de las entrevistas con los detectives y otros protagonistas políticos de aquellos años, Bonnefoy tuvo acceso a mucha documentación de la policía, lo que la ayudó a confirmar los distintos relatos de sus fuentes y a construir de una forma más compleja todo el entramado político y social de aquellos años.

Cazar al cazador no es sólo una cuidada investigación de un grupo de detectives que capturó a algunos de los torturadores y cómplices más brutales de la dictadura —y, al mismo tiempo, un material fascinante que pareciera exigir ser trasladado al mundo audiovisual: una película, una serie de televisión—, sino también una deslumbrante reconstrucción de lo que fue la década del 90 y una mirada desconocida de la transición, pues mientras este pequeño grupo de detectives iba investigando la historia de la PDI en dictadura —investigando a sus compañeros, a sus jefes—, Patricio Aylwin y su gobierno planificaban la estrategia para buscar justicia por las violaciones a los derechos humanos. Y en esa estrategia, los detectives tendrían un papel principal, sobre todo contrarrestando el poder que aún tenía el Ejército —que los hostigaría incansablemente durante las investigaciones.

—Casi todo el mundo piensa, o muchos, que esto de la persecución de violadores de derechos humanos partió después del 2000 o tras la detención de Pinochet en Londres, pero yo cubro justamente lo contrario, es decir, llego hasta el arresto de Pinochet —explica Bonnefoy, y agrega—: Yo en ese tiempo estaba muy activa periodísticamente, pero desconocía que había sucedido todo esto. Me acuerdo, por ejemplo, de Romo, cuando lo detuvieron. Me acuerdo de las cosas que relato en el libro sobre ese caso, pero no había pensado en el trabajo de la policía. Había pensado más en el trabajo de los jueces, de los familiares, de la Vicaría.

El caso de Osvaldo Romo es fundamental en Cazar al cazador. No sólo porque es uno de los mejores capítulos —con una reconstrucción muy detallada de la persecución, el viaje de los detectives a Brasil, donde lo encontraron, y las inéditas maniobras políticas que el gobierno chileno tuvo que hacer para conseguir su captura en noviembre de 1992—, sino porque fue un golpe mediático importante.

—Fue un hito de Investigaciones: por un lado, fue un salto a los operativos más allá del análisis de informes que llevaban haciendo hacía tiempo, y por otro, fue un salto de calidad: fueron a perseguirlo a Brasil y lo trajeron de vuelta con el apoyo del gobierno. Consiguieron que la opinión pública avalara el trabajo que se estaba haciendo en esta materia.

Consiguieron el aval de la opinión pública, pero sobre todo empezaron a ganarse la confianza de algunos grupos de derechos humanos que seguían luchando por encontrar justicia, y que al inicio los habían recibido con recelo. Era inevitable: la transición planteaba la idea de buscar justicia en la medida de lo posible y esto incomodaba a las familias de los detenidos desaparecidos. Sin embargo, tras la lectura de Cazar al cazador queda la impresión de que el gobierno de Aylwin hizo mucho más en esta materia, a pesar de haber tenido a Pinochet ahí, todavía con un poder innegable.

—Yo siempre he sido extremadamente crítica con la transición, y lo sigo siendo. Aylwin podría haber hecho las cosas de manera mucho más radical, cortar de raíz, descabezar todo esto, no apegarse a la legalidad y a la constitución de Pinochet. Pero ellos se comprometieron a hacerlo así porque esa fue la transición pactada. Había mucho miedo. Investigando me di cuenta de que se hizo más de lo que yo pensaba, más de lo que yo sospeché.

—Otra impresión que deja el libro es que en Investigaciones sí hubo una limpieza y una reestructuración interna después de dictadura que no vivieron ni el Ejército ni Carabineros, por ejemplo.

—Sí, hubo mucha pugna interna al comienzo. Tanto de eso no supe, pero sé que sucedió. Hubo harta resistencia dentro de la PDI ante este grupo que investigaba la historia de la institución en dictadura. Igual, fue muy intenso el proceso que vivió Investigaciones en este sentido y que no lo vivió ninguna otra institución armada, y por eso tenemos a Carabineros y al Ejército como los tenemos. Eso es superclaro. Todas esas instituciones debieron reformarse apenas volvió la democracia, ponerlas efectivamente bajo control civil. Pero no lo hicieron. Por eso se nota mucho las trayectorias distintas que han tenido.