La cronista y guionista argentina, una de las principales voces del periodismo latinoamericano, viene a Chile para participar en ¡Paren las prensas! Primeras Jornadas Periodísticas de la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI).

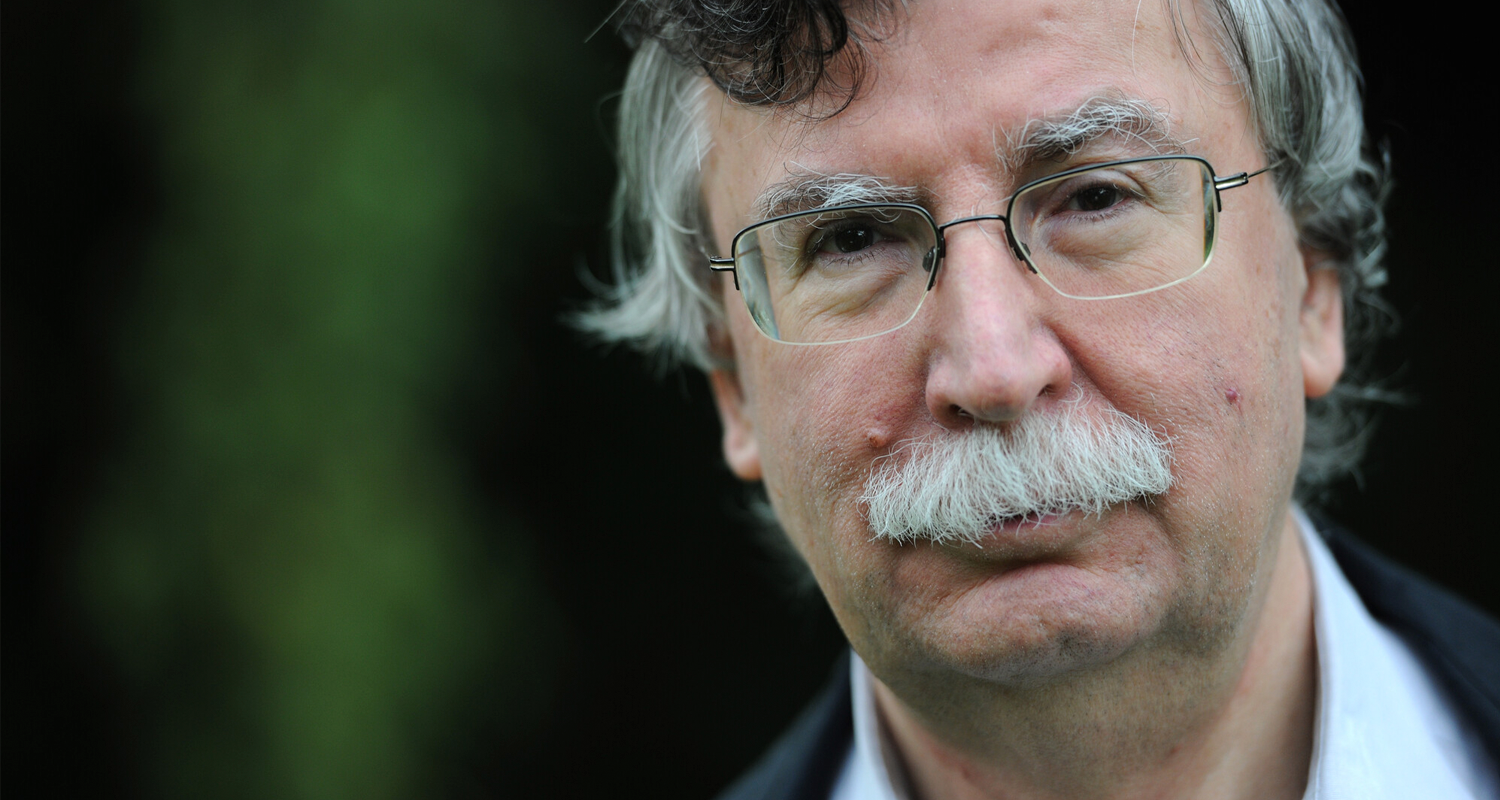

Seguir leyendoEl español que le contó al mundo sobre la Unidad Popular

Joan Garcés fue el asesor más cercano del presidente Salvador Allende y testigo vivencial del gobierno de la Unidad Popular. Un libro de 1971 de este abogado español, reeditado en 2024 por la Editorial Universitaria, es un catalejo histórico que refresca nuestra historia contaminada con las lecturas del presente.

Seguir leyendoLas contradicciones del cambio. Entrevista a Emmanuelle Barozet

A cinco años del estallido social, la sociedad chilena no es la misma, pero pareciera que todo sigue igual. Emmanuelle Barozet, doctora en Sociología, reflexiona sobre la rabia que, dice, aún se mantiene, la percepción de fracaso que ronda el recuerdo del 18 de octubre y el miedo a comprender la violencia en el contexto de conflicto social.

Seguir leyendoLa sombra del poder. Entrevista a María Olivia Mönckeberg

Es una de las periodistas más reconocidas en Chile. Durante décadas ha investigado cómo operan los principales grupos de poder en el país y cómo se relacionan sus protagonistas, cruzan los mundos religioso, político y económico. Ha agotado ediciones de la mayoría de sus libros, los que, sin embargo, también le han ganado el apodo de “periodista non-grata”. Algo que, en realidad, parece tenerla sin cuidado.

Seguir leyendoHipernormalización

En el libro Todo era para siempre hasta que dejó de existir, el antropólogo ruso Alexei Yurchak creó el concepto “hipernormalidad” para describir lo que ocurrió en la Unión Soviética antes de su derrumbe: la gente se acercó al precipicio convencida de que su mundo era inmortal.

Seguir leyendoLo normal en perspectiva

Pensar lo normal nos permite indagar en aquellos fenómenos que se han vuelto habituales, en los parámetros que utilizamos para medir las cosas y en los ideales que hemos construido históricamente.

Seguir leyendoJack Halberstam: “Lo no binario es un llamado a no aceptar el mundo tal como nos lo ofrecen”

El teórico y académico estadounidense es una de las figuras más relevantes de los estudios de género. En esta entrevista, plantea que la resistencia de los jóvenes a las categorías hombre-mujer es, en realidad, un rechazo a los sistemas binarios de dominación

Seguir leyendoCon el sudor de la app: trabajo, sindicatos y poder de clase

¿Qué es el trabajo hoy? ¿Cómo garantizar un trabajo digno en épocas de plataformización o autoempleo disfrazado de emprendimiento?

Seguir leyendoUna vida a pequeña escala

Los nanodepartamentos se han vuelto una oferta habitual en el mercado inmobiliario. Sin embargo, vivir en espacios reducidos puede tener repercusiones en el bienestar psíquico y emocional. ¿Caben los hobbies, los recuerdos y la historia personal en tan pocos metros cuadrados?

Seguir leyendoEl odio de nuestro tiempo

Una forma de vida sin alternativa, como la que plantea el neoliberalismo, se sostiene sobre la confianza en que son los propios individuos quienes se harán cargo de aplacar su desesperación, recurriendo al consumo.

Seguir leyendo