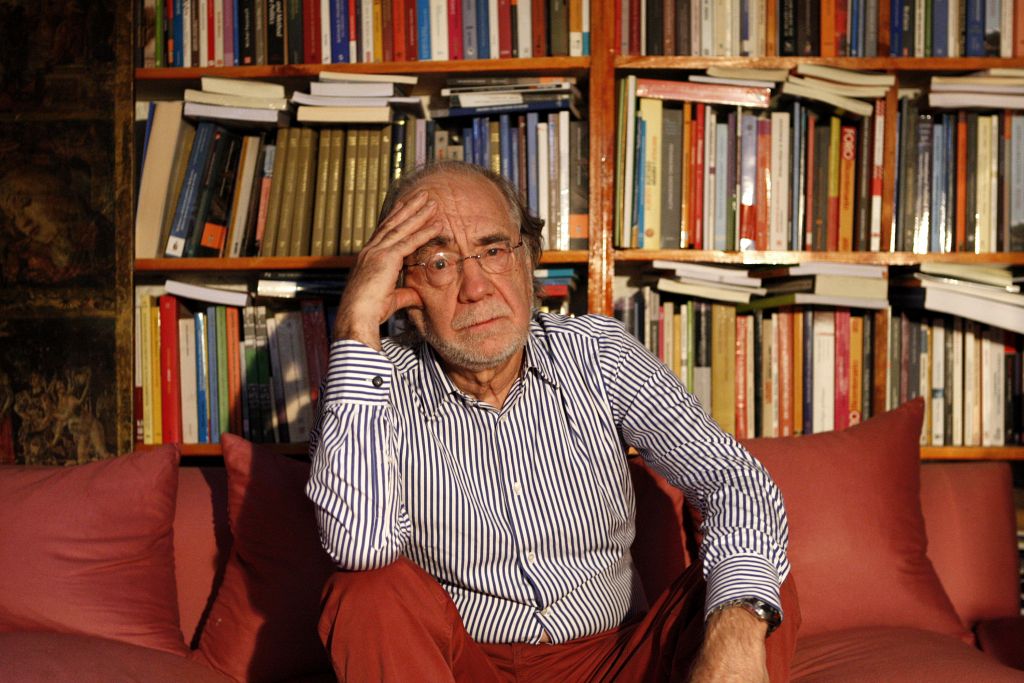

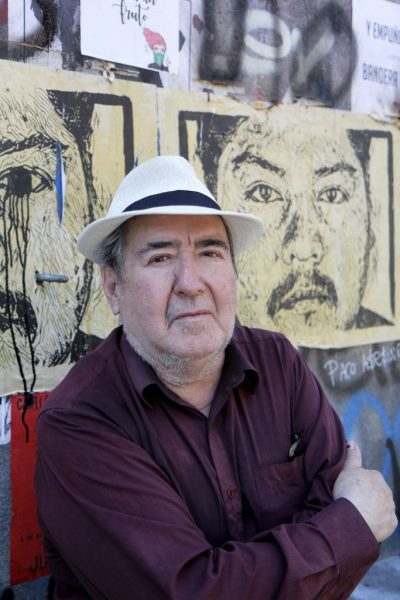

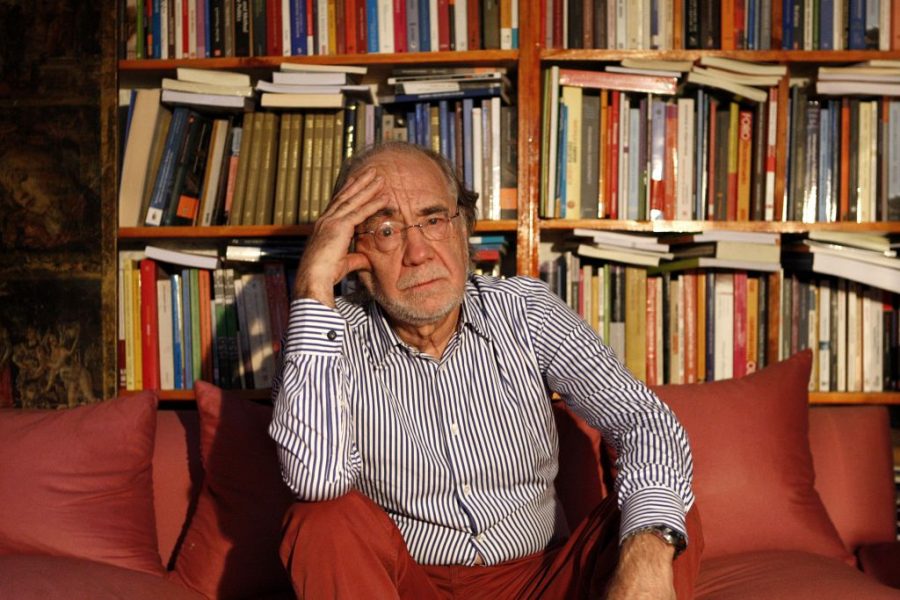

De cierta forma, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales está viviendo el momento que por muchos años esperó, el de discusión sobre una nueva Constitución que siempre ha considerado indispensable para alcanzar una democracia completa. Por eso no duda en señalar que este es un hito histórico, a pesar de que advierte las complejidades de debatir en un contexto de crisis de la representación y exacerbación de lo que llama “democracia expresiva”, que vendría a ser algo así como la ilusión de estar decidiendo y participando políticamente sólo porque hacemos un comentario en redes sociales.

Por Jennifer Abate C.

¿Cómo nombra usted lo que ha pasado en Chile hasta hoy? ¿Se trata de un estallido?

Creo que hay una dimensión de estallido, que es clara y que uno puede definir en términos del tiempo, pero esto también tiene un aspecto de movimiento, y mi impresión es que lo que va a ir ocurriendo es la separación entre el estallido y el movimiento. El estallido es un momento que funda una situación, es una coyuntura crítica, pero el movimiento es algo con proyecto. Todo el problema está en si el estallido va a ser algo más, si se va a convertir en un movimiento y si va a tener consecuencias que vayan más allá de un estallido o ruptura de situaciones actuales, si va a tener una proyección.

—¿Y a dos meses del inicio del estallido, cree usted que va a tener proyección, que se va a convertir en un movimiento?

No todo estallido es un movimiento o proyecto, pero este tiene todas las de poder ser uno. Tengo la impresión de que en Chile este estallido se produce porque ya había un movimiento larvado, si no, no se hubiera producido. Lo que me llama la atención es la poca importancia que se le da en los análisis a la continuidad. Sin el 2006 y el 2011, sobre todo sin el 2011, no hubiéramos tenido esto. Ahora todos se hacen un poco los locos diciendo que nadie vio venir esto cuando había señales bien claras de un descontento que se iba manifestando.

—Hoy el estallido le pasa la cuenta a un gobierno de derecha, pero no podemos olvidar que desde la recuperación de la democracia hemos tenido cinco gobiernos de la ex Concertación o ex Nueva Mayoría. Hace un año usted dijo: “al no intentar alterar el modelo de acumulación, sino que más bien pensar que era posible una alianza con el empresariado para mantener ciertos niveles de crecimiento, lo que hizo la ex Concertación fue corregir pasar del 50% de pobreza a un 15%, de cinco mil dólares per cápita a 20 mil”. ¿Cree que el hecho de que esa coalición hiciera oídos sordos a las demandas ciudadanas incubó el actual malestar?

Yo no hablaría de oídos sordos. ¿Qué demanda de cambio al modelo económico había por parte de los movimientos ciudadanos si se dedicaron a consumir durante 20 años? No hay 30 años de sordera a las demandas, hay 30 años de mantención y sólo corrección del modelo económico. Es injusto decir que se hacía oídos sordos porque no se gritaba; para hacer oídos sordos tiene que haber un grito. Hay que tomar en cuenta que en Chile prácticamente nunca se expresaron las demandas ciudadanas si no era a través de los partidos políticos, y muchas de esas demandas fueron generadas desde los partidos. Por ejemplo, el plebiscito para derrocar a la dictadura: la ciudadanía no estaba para nada en eso, para nada. En Chile la manera en que se constituían las demandas ciudadanas era vía partidos, y eso hizo que estos siempre fueran algo más que sólo partidos.

—¿Es posible desprender de eso que si hoy la ciudadanía está disputando y exigiendo en las calles es porque perdió esa confianza en partidos políticos que hoy están desarticulados y no concitan tanto interés?

La idea de ciudadanía es inseparable de la idea de participación en la polis o de la idea de votar. Cuando hablamos de la ciudadanía hoy en día hablamos de otra cosa, de nuevas formas de ciudadanía, hablamos de una mezcla de ciudadanos y consumidores, porque detrás de ciertos reclamos, lo que hay son demandas de consumo.

—Hace décadas que usted plantea como urgente contar con una nueva Constitución. ¿Qué opina del acuerdo al que llegó el mundo político para realizar un proceso constituyente en un momento en que algunos partidos amenazan con salirse del acuerdo?

Considero que se trata de una cuestión histórica en el doble sentido: es la primera vez que Chile puede tener una Constitución definida a través de un proceso constituyente popular y, por otro lado, le da una salida a un conflicto que parecía sin salida política. Es un avance porque quiere decir que va haber un proceso en el cual van a haber elecciones para decidir quiénes participan en una asamblea constituyente y ella podrá hacer la Constitución que estime conveniente.

—¿Qué piensa de que actualmente la discusión constituyente se centre en la paridad de géneros y la representación de los pueblos indígenas?

Se hace un acuerdo que no contempla la paridad y el tema que se discute es la paridad. No me gusta esta frase que usa todo el mundo, de que “el discurso constituye realidad”, pero bueno, el discurso hoy en día apoya predominantemente la paridad y luego eso va a tener algún efecto.

—Sí, pero no ganamos nada con quedarnos en el discurso si finalmente no se toman medidas concretas para asegurar la paridad.

De acuerdo. ¿Pero qué hubiera pasado si la manifestación o movilización de las mujeres hubiera sido no sólo sobre Lastesis, que me parece muy interesante, sino que hubiera sido un llamado a la Plaza de la Dignidad o al Parque O’Higgins a todas las mujeres para exigir paridad? Hubiéramos tenido un 8M en términos de paridad y de asamblea constituyente. Muchas veces los movimientos dicen “ah, es que no me quiero meter porque no quiero legitimar esto”. Y por eso no se realiza una movilización masiva, un gran acto en el Parque O’Higgins y en todas las distintas ciudades del país, todos movilizados en torno a voto obligatorio, paridad, cuota de pueblos indígenas, participación durante la asamblea.

—¿Por qué cree que no se logran esos acuerdos más transversales?

Porque creo que la ciudadanía, que es más opinión pública que ciudadanía, no cree en esto. No puede ser que una enorme cantidad de gente considerara que el acuerdo era importante y una enorme cantidad dijera que no importaba nada. O sea, hay una ruptura, hay en la cultura de hoy un rechazo a lo institucional, a lo vertical, al que me digan algo: yo me represento a mí mismo. Hay un cuestionamiento universal del principio de representación. Pero hay ciertas cosas que la política debe hacer y que no siempre van a corresponder con lo que la gente quiere. Porque si la política hace lo que la gente quiere, entonces, primera cosa, desaparece la política. No hagamos política, hagamos lo que la gente quiere y que la gente se gobierne.

—Sin embargo, probablemente hay que encontrar una solución al problema de una clase política que no está escuchando a la ciudadanía y que por lo tanto no representa a nadie.

Usted necesita, de todas maneras, sistemas de representación, la pregunta es si los actuales sistemas de representación son capaces de garantizarla, y yo creo que probablemente nunca se va a asegurar totalmente, y por lo tanto hay que dejar espacio a la democracia deliberativa, a la democracia participativa, que es distinta a la representativa, y que propone participación, sobre todo a nivel territorial, directa, a través de referéndum, plebiscitos revocatorios, etc.

Desde esta perspectiva (desde otras son muy buenas), las redes sociales son nefastas porque dan la ilusión de estar decidiendo, de estar comunicando, de estar interactuando, estamos ante una nueva forma de democracia. Siempre se ha hablado de democracia representativa, democracia participativa, de democracia deliberativa, pero yo creo que estamos ante una nueva democracia, que se llama “democracia expresiva” y no es deliberativa, donde lo que importa es lo que yo pueda decir, no el debate con el otro. En ese sentido, es antirrepresentativa.

—¿Cuáles son los riesgos de creer que todo se puede resolver a través de esto que usted llama “democracia expresiva”?

La pura “democracia expresiva” no sirve porque no permite gobernar. Yo decía que me hubiera gustado que las mujeres hubieran hecho un 8M por la paridad, pero eso implica que se plieguen al proceso y que entiendan que el acuerdo es un avance, pero muchas veces los movimientos sociales no quieren aceptar este tipo de cosas pues se sentirían cooptados. Con eso perdemos la posibilidad de ligar los avances del movimiento social con los avances del movimiento político. Va a haber que pensar, además, en todo lo que es la democracia a nivel territorial, donde se puede avanzar mucho.

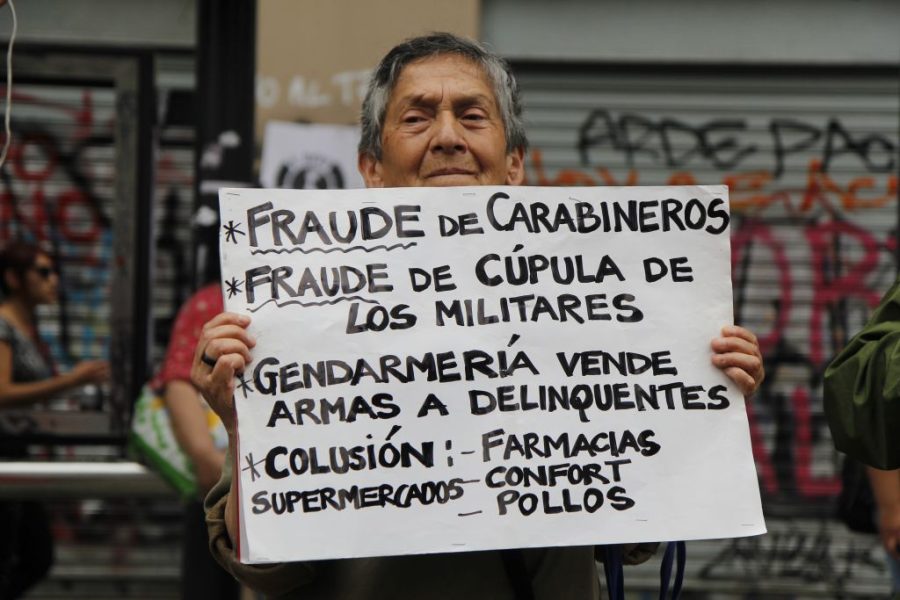

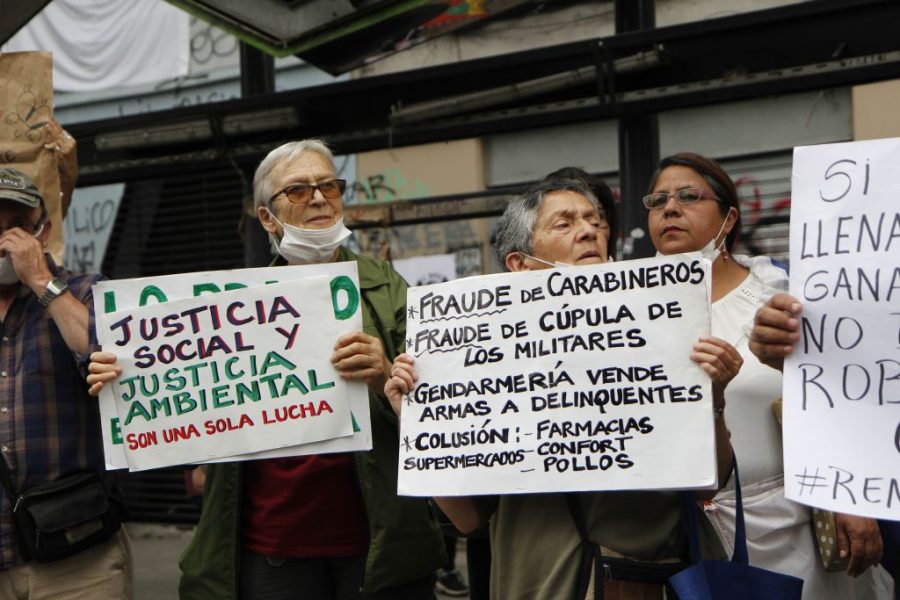

—Esta semana se dio a conocer el informe de la Onu, que al igual que el de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch da lapidarias conclusiones sobre la violación de derechos humanos en los últimos dos meses en Chile. ¿Cuáles son los riesgos de no actuar enérgicamente frente a denuncias tan graves como las que han salido a la luz?

Primero, quiero nombrar la importancia en la política chilena de Michelle Bachelet. Todo lo que está pasando hoy ella ya lo puso como un tema clave en su gobierno. Además, lo que ha hecho en su cargo, en ONU, ha sido de extremada relevancia. Creo que estamos frente a un tipo de violación de derechos humanos que no viene desde el dictador, pero que sí viene del aparato del Estado. A mi juicio, el gobierno no ha entendido nada y aquí tendría que haberse dado una propuesta de reforma muy estructural de las fuerzas de orden, cosa que no ha habido. Tenemos fuerzas policiales que no saben qué hacer con esto, que están desbordadas; una fuerza policial que está desbordada no es una fuerza policial.

Esta entrevista es una breve síntesis de la que se realizó el 13 de diciembre de 2019 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.