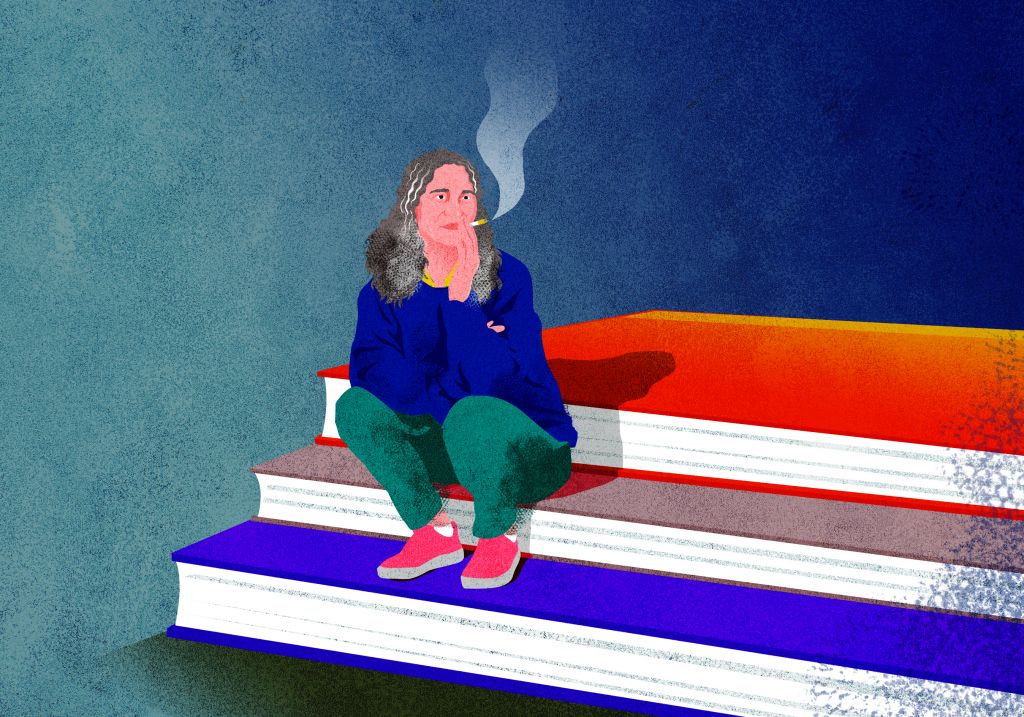

Ante la inminencia de la muerte —de la propia, de la de quienes amamos, de la de aquellos a quienes nos arrebataron—, la poeta Nadia Prado (Santiago de Chile, 1966), escribe. Ante el terror que le provoca la inmovilidad, piensa. O quizá no piensa, quizá desea ese instante en que el pensamiento se ve interrumpido y aparece el poema. Ese momento que ningún pensamiento organizado puede traducir.

Por Julieta Marchant

***

“El poema es un movimiento, ‘una actividad, no un producto’.

(Im)potencia, no poder —o no con el poder—. Minoritario, disidente”.

—Nadia Prado

Me pidieron que escribiera este texto mediante una pregunta: “¿Te gustaría escribir sobre algún/a autor/a?”. Ante la potencial ambigüedad del formato, pregunté si tenía que ser un texto desde el yo. “Puedes escribir lo que quieras, originalmente yo lo pensaba en tercera persona, un perfil”. Pero los textos que me mandaron de ejemplo estaban afincados en el yo. La profunda —y al parecer insoslayable— caída en el yo. El yo se abisma en un agujero que es el mismo yo: como un yoyo (el juguete), el yo (el pronombre personal en primera persona) es lanzado y vuelve mediante su cordón a quien lo lanza. “El yo, que es tan simple porque esta representación no tiene contenido alguno” (Kant). El yo anuda la dispersión de los enunciados —el yo: partícula gramatical vaciada y viciada—, forma de la conciencia, inaccesible y, sin embargo, necesaria.

“Pero yo, es cierto, no sé quién soy” (Nadia Prado).

***

Ante la incógnita de qué escribir —o desde dónde escribir—, Alejandra Costamagna me manda ejemplos. Uno es un perfil sobre Idea Vilariño. Lo reviso y está hinchado de cosas que otros dicen de Vilariño y de afirmaciones de Vilariño misma. Pero Nadia Prado dice tan poco, casi nada, en público, que eso se ha vuelto proporcional a lo que dicen de ella en los medios.

—Voy a armar un libro de entrevistas a escritoras chilenas vinculadas a los ochenta y noventa, te tengo en la lista, ¿te parece participar? —le dije hace un par de años.

—No —respondió.

—¿Cómo que no?

—No tengo nada que añadir a lo que escribo.

Nadia ha decido callar de manera radical hace un par de décadas. No da entrevistas, deja pasar invitaciones de toda naturaleza, hay que tironearla y convencerla de cualquier aparición que no sea en su casa pareada en la discreta calle Girardi, en su pequeño patio con un par de amigos, aceitunas y queso de cabra.

“Yo no puedo volar” (Nadia Prado).

***

Un ensayo del filósofo Sergio Rojas sobre uno de los libros de Nadia no deja de visitarme. Rojas, después de citar un poema de Prado, escribe: “Han escuchado la imagen, ¿qué más podría decir? ¿Qué más que no esté de más? Algo en mí quiere volar”. Si me visita es porque da cuenta del instante en que el filósofo y la poeta se encuentran. El filósofo (estudioso de Kant, por lo demás, quien no agota, pero sí calma el pensamiento en una inmensa estructura de certezas) admite su impotencia ante la poesía: qué podría decir después de este poema. El filósofo guarda silencio. La poeta también, aunque sigue escribiendo, laboriosa. El filósofo —este filósofo, al menos— comprende que la poesía le indica algo que la filosofía no puede, o algo que la filosofía persigue —sin poder del todo capturar— después de que la poesía ha dicho. Este filósofo comprende que la poesía no se remite al entendimiento (perdonen que ocupe la conceptualización kantiana) y que la poeta opera en otra facultad (la imaginación), que interfiere la cadena de facultades, que interrumpe la manera en que hacemos experiencia, que hace aparecer lo inaudito y que, con ello, suspende el pensamiento. El filósofo podría “traducir” aquello que la poeta dice y, sin embargo, consciente de su insignificancia, calla: “¿Qué más [podría decir] que no esté de más?”. El filósofo se silencia ante el poema.

Nadia Prado estudió filosofía en Arcis e hizo su tesis sobre Juan Luis Martínez. Algo en ella quiere volar. Algo en ella posee el impulso de tachar el nombre propio. Sergio Rojas dirigió su tesis. Después de la defensa fuimos a comer a plaza Brasil. A Sergio Rojas le gusta el pollo arvejado con arroz. Nosotras, según recuerdo, comimos mechada con papas fritas.

***

Hay algo, como lectora de Montalbetti, que me interesa particularmente: el momento en que Montalbetti (el poeta) hace crisis cuando el filósofo (Badiou) nos traduce un poema (de Mallarmé). Comento ese texto con Nadia: el poema está solo en el poema, ningún discurso puede reproducirlo. La traducción del poema, que hace la prosa filosófica, le saca el poema al poema. Es decir, “lo explica” y, al explicarlo, el poema desaparece. Por eso alguien como Sergio Rojas enmudece ante un poema de Nadia Prado: sabe que allí algo ha aparecido, que la filosofía desea explicarlo y que, al hacerlo, ganamos una pérdida. El gesto de Rojas de silenciarse es una manera de resistencia a la filosofía —suspende el discurso y le hace espacio al poema—. Entiendo que a Nadia esto le interesa, aunque indica un par de objeciones que no comprendo. Hay otras cosas que sí entiendo, o que al menos integro: el asma que le entrecorta el habla, la cicatriz que le cruza el labio superior (trató de compartir la comida con un perro siendo niña: se ve que perdió), el tajo en el dedo índice que le dejó un surco en la uña (una máquina de imprenta se lo rebanó en dos). Tartamudea cuando está nerviosa, hace una ínfima “o” con la boca y aspira, tiene la costumbre de parpadear lento y apretado cuando se siente inquieta y trata de “usted” por afecto o por respeto (en ella el respeto es algo ético, jamás significa pura formalidad). Suele pasarse las manos por el pelo —una melena crespa y canosa—, se lo alisa con las palmas y sonríe. Es de risa fácil cuando se siente cómoda. Sus dientes frontales son grandes y eso le da un aire infantil. Nunca ha dejado de tratarme de usted en diez años, salvo cuando se enoja.

—¿Cómo está, mi Julietita?

Mi “yo” es más pesado que el “mi”, aunque ninguno, debido a nuestra relación literaria, deja de aparecer.

***

“La contienda del yo que rociado de su yo vuelve vacío / a construir una pequeña casa donde vivir anónimamente / para hacer sus únicas y silenciosas palabras” (Nadia Prado). Creo haber oído este poema en una lectura de poesía el verano del 2004 en la plaza Camilo Mori, en Bellavista. Era una escena desproporcionada o muy particular para nuestro contexto literario: cientos de personas sentadas en la plaza, una plataforma de elevación funcionaba de escenario, un sistema eléctrico con forma de tijeras elevaba la plataforma a varios metros del piso y en ella estaban de pie los poetas con sus libros en una mano y el micrófono en la otra. Nadia Prado desde las alturas leía poemas de su libro © Copyright (2003), recientemente publicado. La voz ronca y rasposa, el tartamudeo, las palabras que se iban tropezando unas con otras sin lograr armar figura. Algo le molestaba y, aunque no sabíamos qué, no era difícil suponer que ese nivel de exposición colisionaba con sus poemas, que leía bajito —a pesar del micrófono— y atarantadamente —a pesar de la musicalidad de los textos—. Luego de su turno, se deslizó hacia la baranda trasera de la plataforma y se quedó ahí, con cara de niña asustada y reprendida en un rincón.

“Solo al nombre personal de la autora, Nadia, lo separa de NADA una diminuta ‘i’, una diminuta ‘e’ lo separa de NADIE”, escribió Guadalupe Santa Cruz, otra escritora asidua a decir no o a poner límites, amiga e interlocutora literaria de Nadia, hasta que el cáncer interrumpió una vida. Quizá esa proximidad con el nadie y la nada se hizo lugar en esa lectura donde los poetas parecían ser alguien y todo. La altura incluso de la plataforma generaba un enorme contraste con la estatura de Nadia, que es más bien baja. Esa elevación mecánica le daba una impronta de malestar. Estaba padeciendo un vuelo forzado.

Acerca de esta misma “i” que separa a Nadia de nada, escribe Elizabeth Collingwood-Selby: “No por nada NADIA: la ‘i’ florecida entre la ‘d’ y la ‘a’ sería un jaramago crecido entre escombros que hace de NADA un nombre, una vida y también, al mismo tiempo e inevitablemente, como insiste en recordarnos la propia Nadia, una muerte por venir”. En esa vocal débil una vida que crece con la voracidad de una planta que se hace espacio en la aridez contra todo pronóstico.

***

Lo que vuela es la escritura. Quizá Nadia no vuela pero la letra sí. Le gustan los pájaros y esa figura puebla sus libros. Entre el vuelo y la caída, la poesía de Prado se debate. “Quien no se debate es un cadáver”, leemos en Un origen donde podría sostenerse el curso de las aguas (2010). Ante la inminencia de la muerte —de la propia, de la de quienes amamos, de la de aquellos a quienes nos arrebataron—, ella escribe. Ante el miedo de volverse un cadáver, ante el terror que le provoca la inmovilidad, piensa. O quizá no piensa, quizá desea ese instante en que el pensamiento se ve interrumpido y aparece el poema. Ese momento que ningún pensamiento organizado puede traducir. Mientras eso no ocurra, lee —ojalá con luz natural—, toma apuntes —tiene una torre de libretas a mano— y se adhiere al borde que hace la poesía en el lenguaje. Al interior de ese borde, hay un yo que se sabe insignificante y que vive anónimamente para hacer sus únicas y silenciosas palabras.

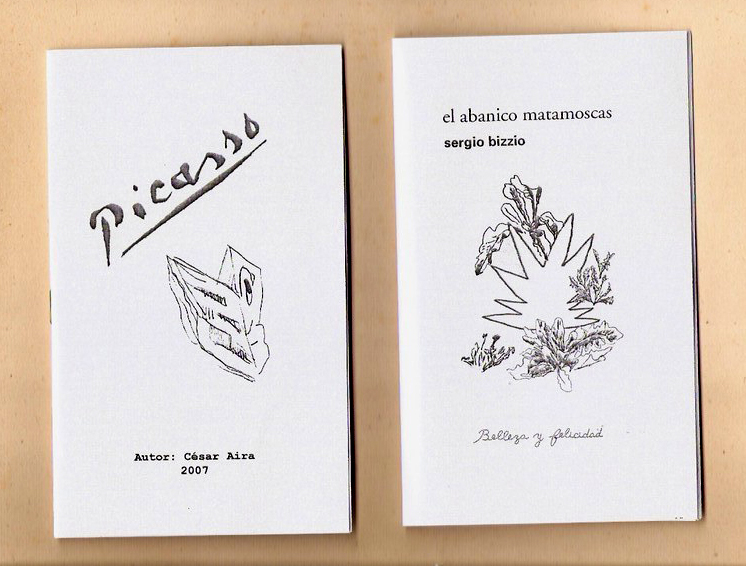

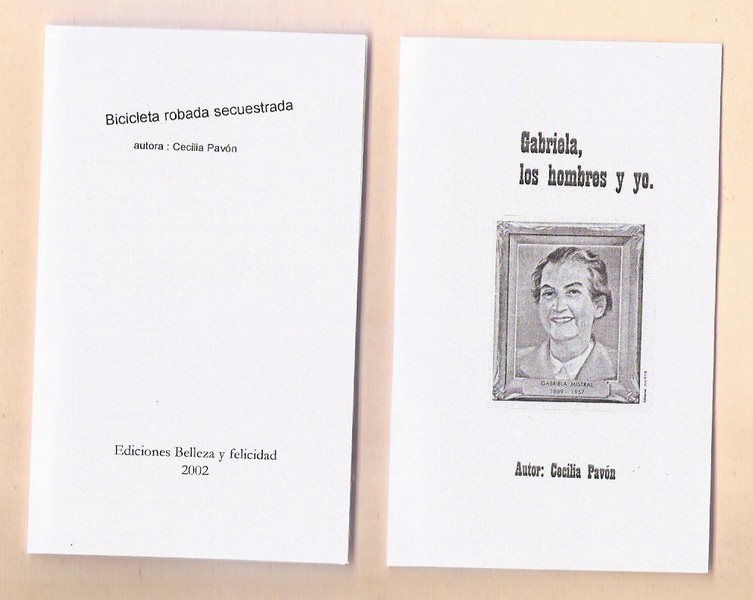

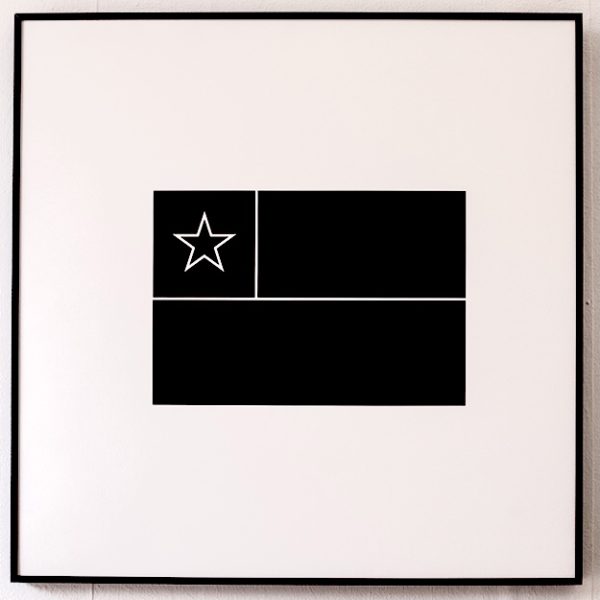

LOM, 2010

Cuadro de Tiza Ediciones, 2017

Cuadro de Tiza Ediciones, 2012

LOM, 2016

LOM, 2003