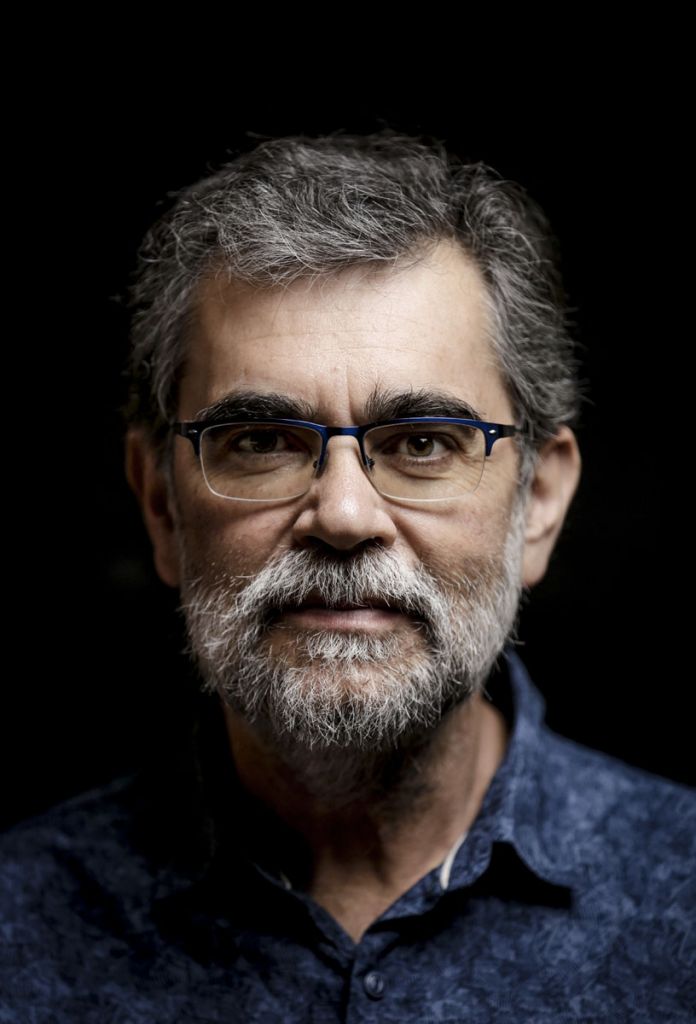

Como un “intento de golpe” califica el experto internacional el asalto al Capitolio en Estados Unidos perpetrado por un grupo de supremacistas blancos que creen en diversas conspiraciones y que, a su juicio, se han formado y agrupado gracias a complejos fenómenos sociales y políticos. En esta entrevista, el exembajador de Chile en Washington desarrolla las claves históricas que hace cuatro décadas sembraron las semillas de un movimiento peligroso no sólo para Estados Unidos, sino para todo el mundo.

Por Jennifer Abate C.

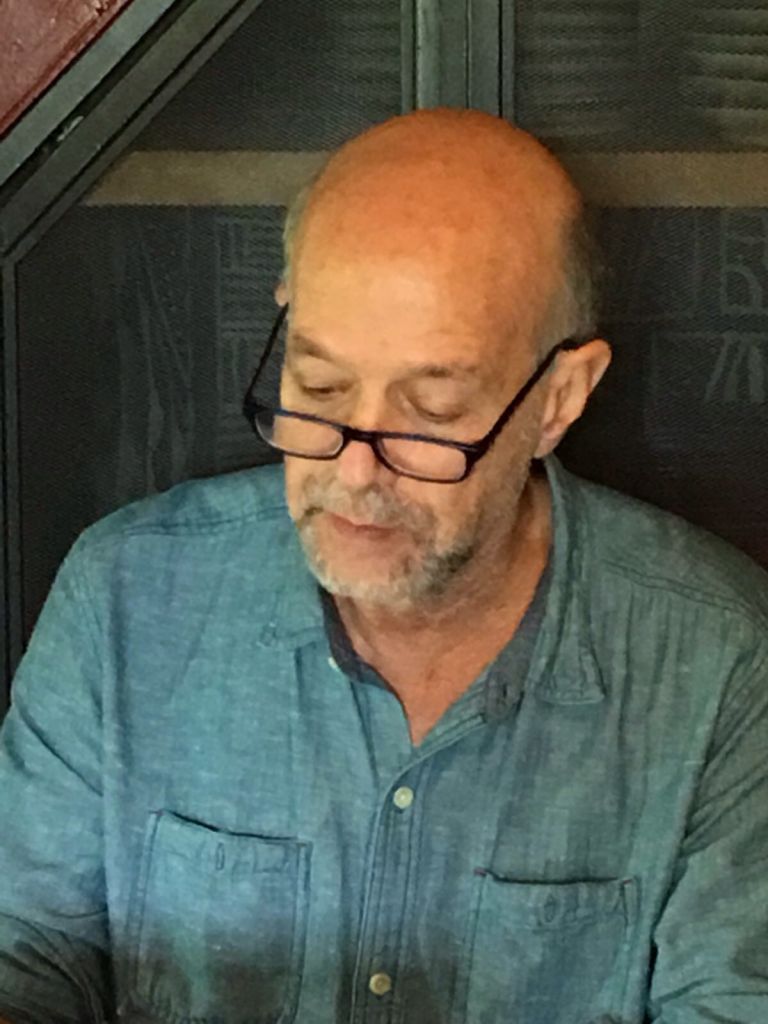

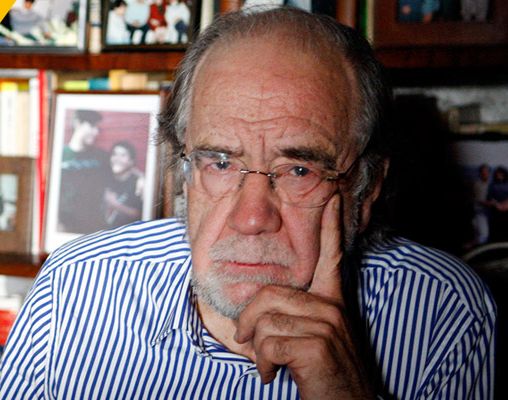

Exministro de Relaciones Exteriores y exembajador de Chile en Washington, académico del Instituto de Estudios Internacionales y director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile, Juan Gabriel Valdés conoce como pocos la realidad política estadounidense. Por eso, miró con estupor, pero no necesariamente con sorpresa el asalto al Capitolio el día en que el Congreso de Estados Unidos debía ratificar el triunfo del presidente electo Joe Biden. Esto, porque como detalla en esta entrevista, el fenómeno de la polarización e incremento del racismo y la violencia viene desde hace mucho tiempo en ese país. Y a ese desafío se ha sumado, como una amenaza para la democracia, el descrédito de las instituciones y el aumento de las noticias falsas. No es casual, desde su perspectiva, que un grupo haya sido capaz de tomar el Capitolio con la ferviente convicción de que al presidente Trump le habían robado las elecciones, a pesar de que no se ha encontrado ninguna prueba de aquello.

—Sabemos que quienes asaltaron el Capitolio son seguidores del presidente Trump. ¿Qué más podríamos decir sobre la composición de ese grupo?

Yo diría que la mayoría de ellos son supremacistas blancos, son personas que pertenecen a minorías religiosas de carácter fundamentalista y son gente que se educa en torno a Internet y a la formación de conspiraciones, como aquella que sostiene que los demócratas practican pedofilia en una pizzería en Washington. Aunque uno piense que es una locura que produce más bien hilaridad, es algo que llevó a la gente a ir con fusiles y armas a la pizzería para ver dónde Hilary Clinton cometía estas aberraciones con niños menores. Aquí hay un conjunto de gente que va desde lo que los norteamericanos llaman la “marginalidad lunática” a grupos de supremacistas blancos, pero yo diría que hay un factor muy preocupante que va más allá de esa gente que atacó el Congreso, algo que Estados Unidos no ha podido superar, que es el racismo.

—En el asalto al Capitolio, el control policial contra los manifestantes fue muy distinto del que vemos contra las acciones de Black Lives Matter. ¿Es el racismo una amenaza para la estabilidad democrática de Estados Unidos? ¿Cómo se enfrenta políticamente un problema cultural y político de tan larga data y tan complejo?

Creo que cuando uno habla de racismo en Estados Unidos tiene que considerar que la transformación demográfica del país es tan extraordinaria, que en veinte años más los blancos van a ser una minoría frente a la inmigración latina, la inmigración asiática y el crecimiento de la población afroamericana. Los blancos que han tenido la tradición de asociarse entre sí y crear familias racialmente homogéneas sienten que están perdiendo totalmente el poder del país. Y es ahí donde se prueba el fondo del racismo, es ahí donde está sucediendo el fenómeno de inseguridad, miedo y pérdida mayor. ¿Cómo tratar ese problema? Bueno, Estados Unidos hizo transformaciones muy extraordinarias en los sesenta y los setenta en esa materia y tuvo mártires como Martin Luther King. ¿Cómo lo va a enfrentar Biden? Este es un proceso de fondo porque tiene que ver con educación, con la capacidad que tiene la sociedad para incorporar a aquellos sectores que se sienten marginados por ser blancos, porque sus empresas se fueron a China o a México, porque sus religiones suelen ser reducidas al mínimo o transformadas en fenómenos marginales, porque no pueden comprender las formas de pluralidad de toda naturaleza que ocurren en la sociedad, es decir, aquí hay una necesidad de transformación cultural en el país que va a tomar tiempo.

—Usted señaló, antes del resultado de las elecciones, que ganara quien ganara en Estados Unidos, la crisis continuaría. ¿De dónde viene este fenómeno? ¿En qué momento empieza a acumularse esta cantidad de tensión y polarización en ese país?

Hay que hablar de la transformación del Estado con derechos sociales que organizó o intentó organizar Lyndon Johnson en los sesenta, que luego fue bruscamente torcido por Ronald Reagan al establecer un sistema neoliberal de manera muy cruda, lo que ocasionó la progresiva degradación de los sistemas públicos y sistemas sociales. Ese fenómeno tiene consecuencias muy importantes, porque junto con él se produce el fenómeno de globalización que afecta a una serie de industrias y empresas norteamericanas que se relocalizan y dejan, por lo tanto, de dar empleo a centenares y miles de personas que se habían acostumbrado a un estilo de vida con una confianza esencial en que los hijos iban a vivir una calidad de vida mejor que la de los padres. En tercer lugar, ocurrió un proceso de diversificación interna, de irrupción de las minorías sexuales, étnicas, sociales en la vida de las ciudades y en la vida política del país y, por lo tanto, se dio la modernización de un tipo de sociedad rural que tenía una vieja tradición norteamericana y que expresaba una manera de ser norteamericana.

—¿Cómo se ve eso reflejado en la elección de líderes políticos?

La confluencia de esos fenómenos naturalmente genera ganadores, que en este caso tendieron a confluir de manera brusca en la esquina del 1%, de los más ricos, y en un tipo de economía basada en la alta tecnología y en el sector financiero, que implicó la degradación de los procesos industriales; y grupos que perdieron totalmente la seguridad en su futuro y, por lo tanto, hubo una transformación en el sentido político: el mundo de los trabajadores blancos emigró del Partido Demócrata al Partido Republicano y votó por Donald Trump. [Bill] Clinton fue un punto de vista intermedio, que buscó, como se sabe, hacer un trabajo de vinculación de la socialdemocracia con el neoliberalismo. Clinton fue visto como la peor de las traiciones por el mundo blanco trabajador, a eso se debe en gran medida el triunfo de Trump contra Hillary Clinton. Ella expresaba ese mundo de élite tecnocrática que conocía el futuro, que tenía una verdad tecnocrática que se imponía; en definitiva, era el mando de los economistas sobre la sociedad. El Partido Demócrata, que había sido el partido de los pobres y que defendía a los trabajadores, pasó a ser el partido de la tecnocracia y de la alta transformación tecnológica del país, mientras que los republicanos, que eran y seguían siendo quienes defendían a los más ricos, que se preocupaban de bajar impuestos, de proteger el presupuesto e impedir el gasto público, se transformaron en los protectores de los sectores rurales que veían amenazada su vida futura. Creo que esa transformación es la que lleva a la indignación progresiva de un sector con la élite y la receptividad que tiene el discurso de Trump en ese mundo.

—¿Es esta explicación aplicable a lo que ocurre en Chile? La revuelta social de 2019 evidenció un malestar con respecto a lo que habían hecho los gobiernos de la exConcertación, a quienes se acusaba de haber pactado con los sectores más ricos y haber terminado protegiendo a los empresarios.

Creo que el fenómeno del surgimiento del neoliberalismo y la caída del neoliberalismo son globales y siempre he sentido, si bien toda crítica es legítima, que es abusivo pensar que, en Chile, con un crecimiento de 5%, 6% de la economía, con una ampliación de la calidad de vida evidente para millones de chilenos, alguien iba a decir “mira, este modelo es peligroso, así que cambiemos de modelo”. Era bastante difícil entrar en una discusión de ese tipo y, por lo tanto, esos juicios son siempre complejos. En un momento nos pareció que la inserción de Chile en la globalización era una absoluta necesidad, un proceso inevitable, absolutamente imposible de detener y, por lo tanto, lo único que podía hacer un país del tamaño del nuestro era negociar su ingreso a la globalización de la mejor manera posible. Hoy quizás hay una manera distinta de mirar ese tema y hay que rediscutirlo con serenidad, porque los chilenos nos olvidamos demasiado a menudo de que los procesos que vivimos son parte de un proceso global y que no podemos corregir aquí el proceso global. Nosotros tenemos que buscar maneras de lidiar con él y de separarnos de él en la medida de lo posible cuando podamos, pero no pensar que vamos a cambiar el proceso global en Chile, porque eso no va a ocurrir.

—El presidente electo Joe Biden señaló que la democracia enfrentaba un asalto sin precedentes. ¿Cree que la democracia de Estados Unidos está bajo amenaza?

Creo que todas las democracias representativas en el mundo occidental están hoy bajo amenaza. Me parece que el fenómeno más grave que está ocurriendo en el mundo, desde el punto de vista de las libertades democráticas, es el nacimiento de líderes populistas que tienen la capacidad de establecer regímenes autoritarios. ¿Cómo estas visiones autoritarias ponen en peligro la relación histórica que existió siempre entre democracia y verdad? ¿Qué es verdad en una democracia? Hoy, lo que ha ocurrido es un fenómeno nuevo, sobre el que no teníamos conciencia de que podía ocurrir, que son las redes sociales. Hoy es posible no solamente lo que se denomina noticias falsas, que se divulgan masivamente, sino que se pueden crear realidades alternativas, vale decir, la verdad ya no es lo que la inmensa mayoría cree, sino que hay otro grupo que sostiene que la verdad es otra. En las redes sociales se crean grupos cerrados, grupos eco, que se hacen eco entre ellos, que construyen realidades alternativas y paralelas, y eso es extraordinariamente peligroso. Si hay un grupo de gente en Estados Unidos que suma setenta millones de personas que cree que el señor Joe Biden se robó la elección y que el verdadero ganador es el señor Trump, entonces la democracia no puede funcionar porque no hay legitimidad, las instituciones dejan de funcionar.

—Lo que vimos en Estados Unidos fue una manifestación de la extrema derecha. En nuestro país, Chile Vamos hizo un acuerdo para enfrentar la elección constituyente con el Partido Republicano de José Antonio Kast, que corresponde a una facción de ultraderecha que defiende ideas reñidas con la protección de los derechos humanos. ¿Ve usted un riesgo en este tipo de alianzas y en la institucionalización de este tipo de ideologías?

En mi opinión, la derecha ha coqueteado y ha tenido, incluso la derecha más liberal, una relación permanente con grupos absolutamente antidemocráticos y con grupos que tienen convicciones sobre lo que fue la dictadura de Pinochet y sobre lo que fue la violación a los derechos humanos en esa época que son inaceptables en una democracia. Yo me quedo con lo que dijo Angela Merkel, aunque en ningún caso podría yo vincularme políticamente con ella, porque ella está en un partido más bien de centroderecha. Merkel dijo que, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, ella podría aceptar algún pacto con la ultraderecha, y que el partido de derecha que se asocia con un partido de ultraderecha se destruye a sí mismo. Yo me quedo con esa opinión y me parece que es lamentable que se proceda a incorporar a un grupo que está en los márgenes del proceso de la convención constitucional.