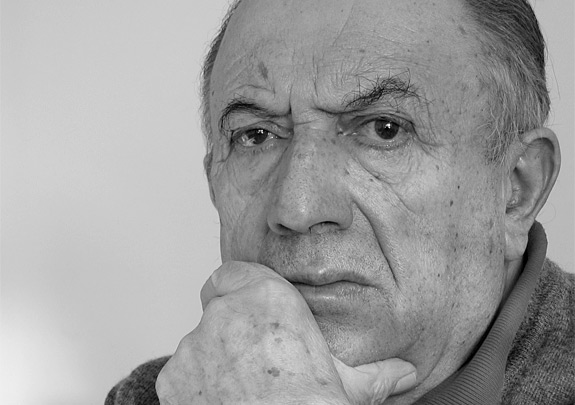

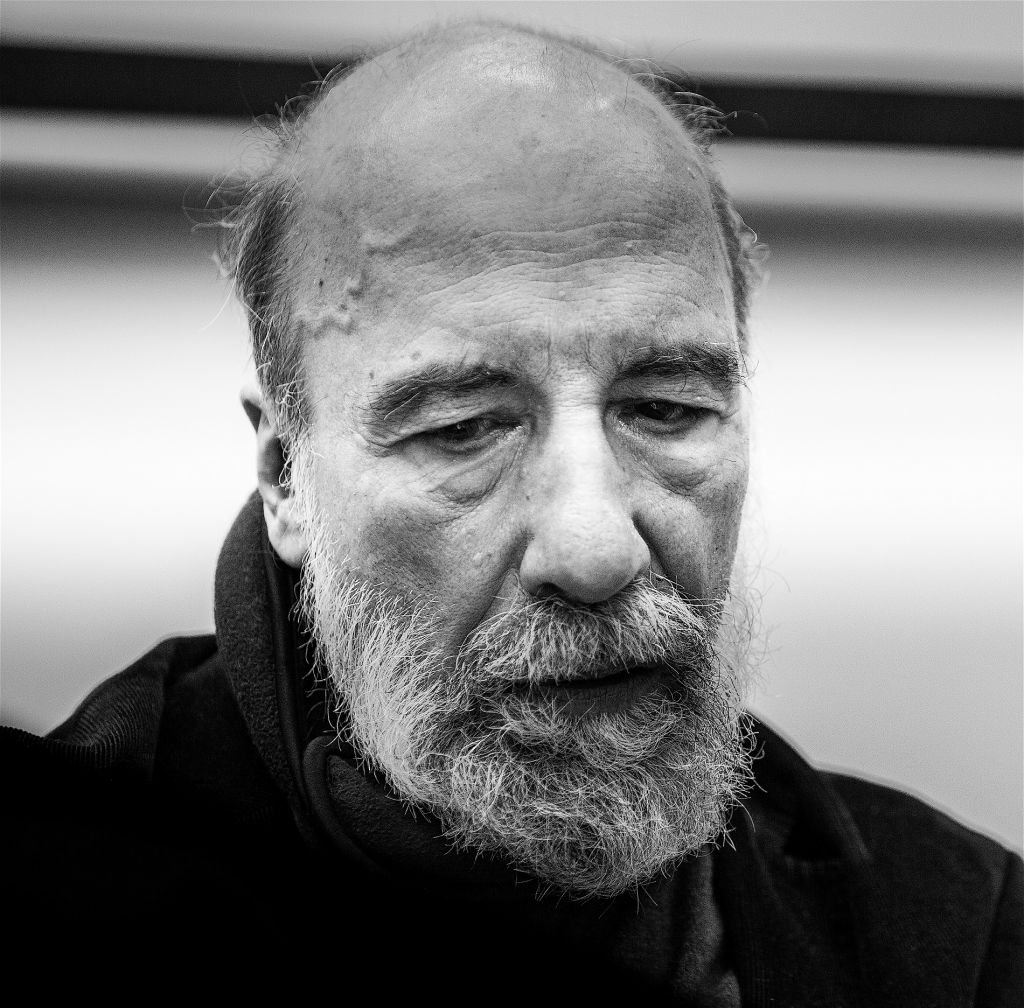

El escritor Óscar Barrientos lleva más de cien días encerrado en su casa, junto a su familia, en el barrio croata de Punta Arenas, su ciudad natal. Una cuarentena voluntaria que le ha permitido, de todas formas, observar cómo la pandemia ha afectado a la capital de la región de Magallanes. Un lugar habituado al aislamiento y que luego de vivir intensamente el estallido social de octubre ahora lucha para sobrellevar una crisis sanitaria que estuvo dos veces a punto de colapsar la red de salud.

Por Diego Zúñiga

—A los magallánicos el aislamiento no nos resulta algo nuevo. No es una palabra ajena.

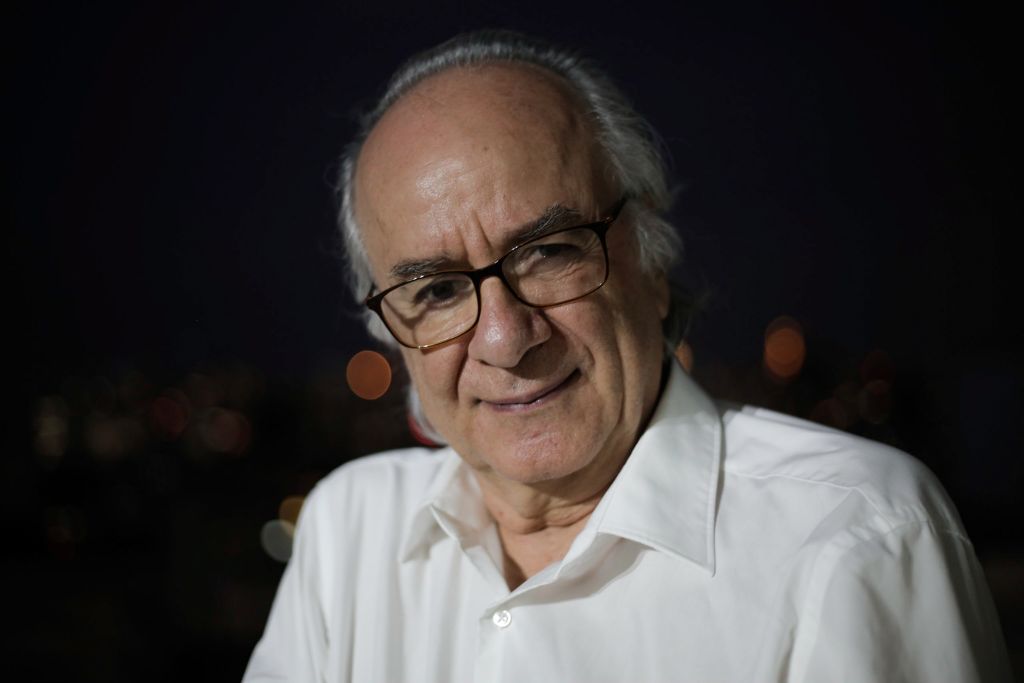

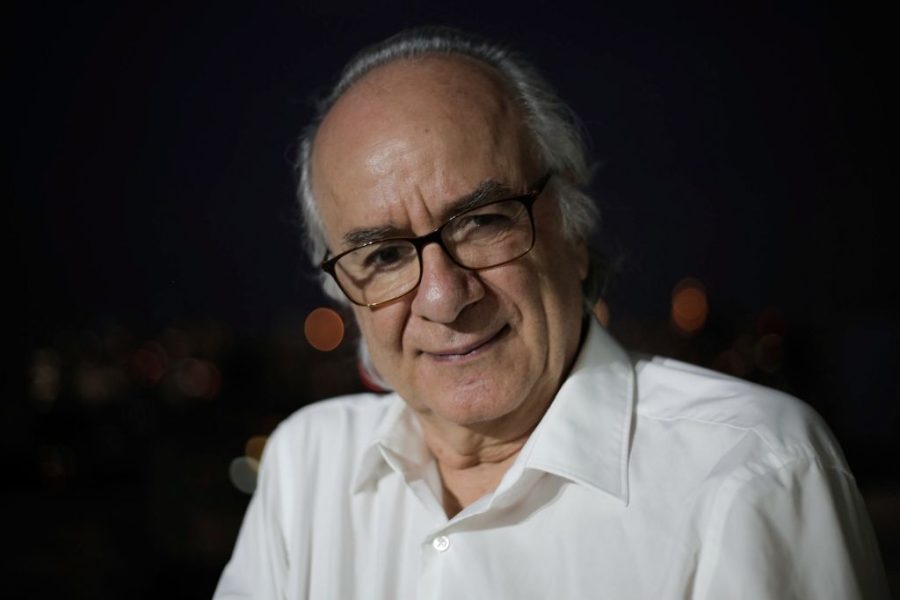

El que habla es el escritor Óscar Barrientos, por teléfono, desde Punta Arenas. Lleva encerrado en su casa junto a su pareja y sus dos gatas desde el 16 de marzo, un par de días después de que se conocieron en Chile los primeros casos de contagiados por el Covid-19 y donde la capital de la región de Magallanes fue una de los que registró, muy temprano, un caso positivo: un día después de que Barrientos comenzara una cuarentena voluntaria, se daba a conocer en Punta Arenas la noticia de un primer contagiado, un alumno de la Universidad de Magallanes, de 23 años, que trabajaba como guía turístico. A partir de ahí, la ciudad ha atravesado un vaivén de experiencias con la pandemia y que Barrientos considera que se podrían dividir en tres momentos:

—Lo primero fue el tema de los cruceros, cuando se dijo que no era prudente la entrada de cruceros y un montón de gente fue al Muelle Prat a evitar que desembarcaran los turistas. Lo segundo fue la noticia de que Punta Arenas, en un momento, a principios de mayo, se convirtió en la comuna de Chile con más tiempo en cuarentena. Yo creo que eso a todos nos puso un poco nerviosos, era difícil. Y el tercer momento importante fue cuando levantaron la cuarentena y empezó esta “nueva normalidad”. Ya llevamos un rato así, pero el rebrote sorpresivo de hace unas semanas volvió a complicar las cosas.

El rebrote del que habla Barrientos ocurrió en dos plantas pesqueras que estaban funcionando sin los resguardos sanitarios a comienzos de junio. Ambos lugares fueron clausurados por la autoridad sanitaria. Las cifras de la región, a comienzos de julio, muestran que son más de 1.500 los contagiados y que han fallecido 15 personas producto del Covid-19. Unos meses antes, a fines de abril, Ciper Chile publicaba un reportaje titulado: “La receta de Punta Arenas: dos veces ha estado al borde del colapso y su red de salud respondió”.

En ese momento, Punta Arenas era la ciudad que tenía el mayor nivel de contagio en el país. Por eso tuvieron que reaccionar rápido para evitar el colapso: aumentaron sus camas UCI, reorganizaron turnos y montaron un laboratorio para procesar exámenes de detección y así no tener que depender de los laboratorios de Santiago. —Ahora todo parece un poco más tranquilo, pero en realidad no hay ninguna certeza.

***

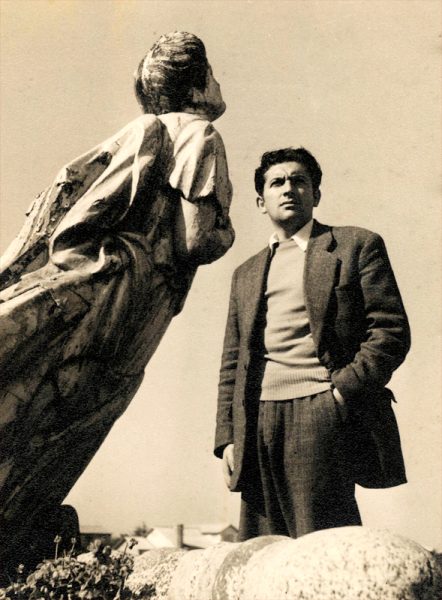

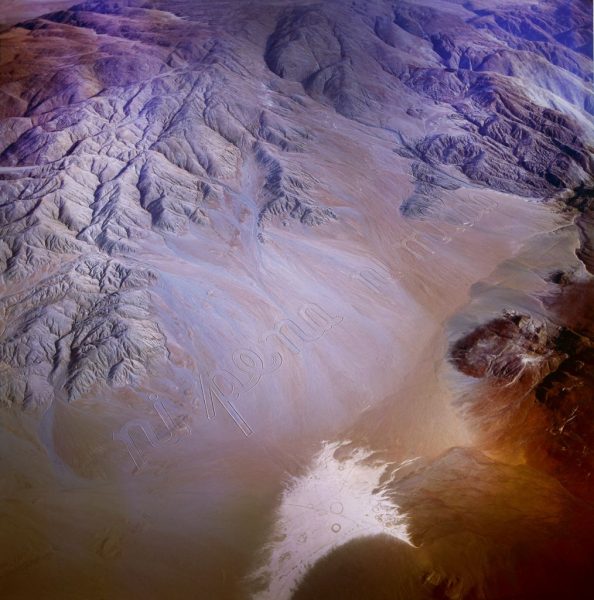

Óscar Barrientos Bradasic nació en marzo de 1974 en Punta Arenas, ciudad donde ha vivido la mayor parte de su vida. Es profesor de Literatura —hace clases en la Universidad de Magallanes— y ha publicado más de diez libros, entre novelas, cuentos y poesía: Trilogía de Puerto Peregrino (Cinosargo, 2015), Paganas patagonias (LOM, 2018) y Saratoga (Emecé, 2018) son algunos de sus últimos y celebrados títulos. Vive en el barrio croata y lleva más de cien días en cuarentena. Ahora sus alumnos de la universidad están en paro virtual.

Dice que le costó acostumbrarse a las clases remotas, pero que ya le había agarrado el ritmo. Más de cien días en cuarentena, repite.

—Salgo a comprar a los almacenes de aquí cerca, pero nada más. Un día tuve que ir al centro a hacer un trámite y me impresionó ver que había una nueva cotidianidad, y que las personas la asumieron muy rápido.

—¿Y cómo ha afectado todo esto a tu proceso de escritura? ¿Has podido escribir? ¿Has podido leer?

—Es cierto que hay un tiempo y espacio real para la escritura. Pero no es un estado contemplativo, onda torre de marfil, no, nada de eso. Cuando uno se informa, cuando ve y lee noticias, es tanta la crudeza de lo que está pasando, es tan apoteósico y terrible, que es imposible concentrarse. Estamos cotidianizando el apocalipsis… el dolor, la muerte… inevitablemente, todo eso creo que va a atravesar lo que estoy escribiendo, que son unos cuentos infantiles. También ha estado revisando y corrigiendo algunos textos que escribió hace un tiempo. Y no ha dejado de pensar en un cuento de Edgar Allan Poe: La máscara de la muerte roja. Es un cuento que empieza así: “La ‘Muerte Roja’ había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello: el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora…”.

—He pensado mucho en ese cuento a propósito de cierta torpeza de nuestros gobernantes, que es una torpeza que no viene de ahora, sino que está atravesada por el estallido de octubre. En el cuento hay un deseo de renegar de la muerte y finalmente la muerte ingresa igual… Me da la sensación de que la muerte, la peste, refleja el juicio de la historia que quieren evadir algunos de nuestros gobernantes.

—Ahora que haces mención al estallido de octubre… ¿Pareciera que es inevitable leer toda esta pandemia sin pensar en lo que ocurrió en el país después de ese 18 de octubre, no?

—Hay un proceso que se repite en muchos lados de Chile: ¿te has fijado que el eje de la discusión política no ha pasado por el Congreso, sino que ha transitado entre el Poder Ejecutivo y las municipalidades? La línea de fuego principal han sido las alcaldías, que tienen la mayor capacidad de decisiones de cosas muy perentorias, y eso te habla de cierta lentitud procedimental de las leyes o cierta distancia entre las leyes y la realidad… ¿Te has fijado que desde octubre que los alcaldes han aparecido contraviniendo el poder central? Son gestos que me parecen importantes.

Creo que eso va a ser una reflexión que vamos a tener que hacer cuando pase el tiempo y pensemos en todo lo que ha ocurrido.

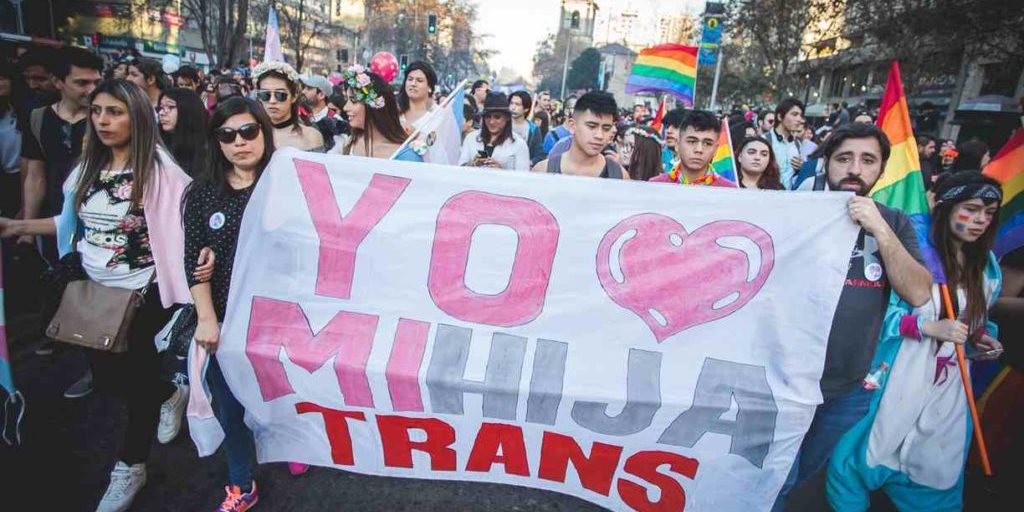

—¿Y cómo se vivió el estallido social en Punta Arenas?

—Tuvo una enorme presencia, un gran calado. Manifestaciones grandes, multitudinarias… Lo que pasa es que Magallanes es una zona históricamente de huelgas obreras, con una tradición sindical muy fuerte. Piensa que la primera protesta contra Pinochet, fuera de Santiago, ocurrió aquí, el famoso “Puntarenazo”. Hay que recordar, además, que Magallanes no es una zona piñerista, y si a eso le sumamos el centralismo como un factor más de los abusos contra los que se ha salido a protestar desde octubre, entonces tienes una ciudad donde se vive con mucha fuerza el descontento.

***

—Contabas que en estos casi cuatro meses de cuarentena has ido dos veces al centro de Punta Arenas. ¿Cómo se ha comportado la población con respecto a las cuarentenas y al distanciamiento social?

—Tengo la sensación de que en un primer momento la gente tuvo un cierto temor y se ocultó bastante, se guardó. Después, la gente empezó a decir: ya, no es para tanto, y comenzaron a salir. Me inquieta mucho cuando veo en redes sociales personas en los bares, en la calle. De todas formas, la ciudad ha funcionado bien. Aunque el tema del abastecimiento es algo que siempre está rondando.

—¿En qué sentido?

—Ese es un tema: en un momento dado, si hay una crisis general, las cosas no van a llegar. Lo hemos vivido. Es una espada de Damocles en las regiones extremas y que ninguna autoridad puede pasar de largo. Hasta ahora hemos resistido bien, pero no es algo que podamos olvidar.

—Decías que para los magallánicos el aislamiento no es algo nuevo. ¿De alguna forma eso ha determinado la manera en que han afrontado esta pandemia?

—Creo que vivir en uno de los extremos del país es algo que determina tu forma de ser, de relacionarte con el mundo. Modela el temple de sus habitantes. Entonces la palabra aislamiento es algo con lo que siempre hemos convivido. Lo curioso, ahora, es que la cuarentena es una legitimación de ese aislamiento, y entonces surgen otros problemas que siempre han estado ahí: el vivir tan lejos del centro metropolitano siempre ha hecho que todo sea más difícil, muchísimo más desigual, y eso ha quedado en evidencia con la pandemia.

—¿Cómo se piensa el futuro desde el fin del mundo?

—Hay dos factores que para mí son medulares y que no pueden pensarse por separado: el estallido social y la pandemia. Ahí están y seguirán estando ahí porque están cambiando nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Son los pilares constitutivos de una nueva sensibilidad —escritural, artística, estética— y no se pueden evadir, están a la vista. El estallido social remeció las estructuras del país como no había ocurrido hacía muchísimos años. Los abusos del mercado y de los gobiernos que fueron serviles a las políticas de mercado: las Isapres, las jubilaciones, las colusiones de las empresas… Todo eso está puesto en entredicho, y para mi generación, para los que fuimos jóvenes en los 90, todo esto me parece que ha sido una experiencia refrescante desde lo emocional, ver que se está moviendo el país…

—¿Y la pandemia, cómo funcionaría en este entramado?

—Creo que la pandemia nos obligó a entender que lo apoteósico no es algo que está en una distopía orwelliana o en una distopía de H. G. Wells, sino que es algo que está ahí, cuando voy a comprar al almacén de la esquina. La muerte como un fantasma acechante que nos interpela a cada rato. Me imagino que la literatura va a dar cuenta de todo esto, que se escribirá y reescribirá la historia de nuestro paso por estos días.

—¿Probablemente vengan muchos textos autobiográficos, no?

—Tal vez. Lo que pasa es que los bombazos están súper cerca. Hay amigos enfermos, gente que uno conoce. Nadie está a salvo. Pero creo que todavía estamos muy perplejos, medio noqueados, entonces no ha llegado el momento de la lucidez ni la interpretación de todo lo que hemos vivido en estos meses.