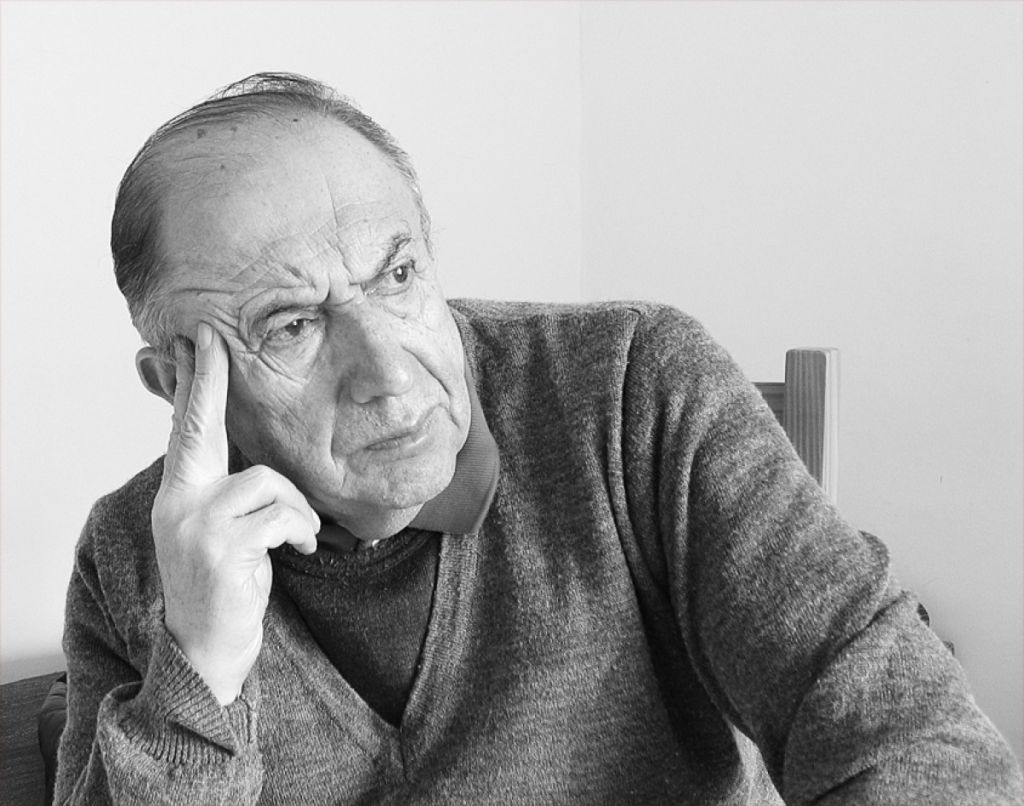

Su infancia en el campo chileno marcó el comienzo de una poesía vitalista, que buscó siempre en la naturaleza los orígenes del ser humano y su conexión con el mundo. Ganador del Premio Nacional de Literatura en 2008, hasta bien entrada esa década, Barquero aún seguía viviendo en Francia, donde se exilió tras el golpe de Estado. Sin embargo, nunca dejó de evocar ese terruño impreso en la memoria, a través de una lírica que era tan cotidiana como luminosa. Anoche, el poeta falleció, a los 88 años, en su departamento de Providencia, debido a una enfermedad pulmonar crónica.

Por Denisse Espinoza

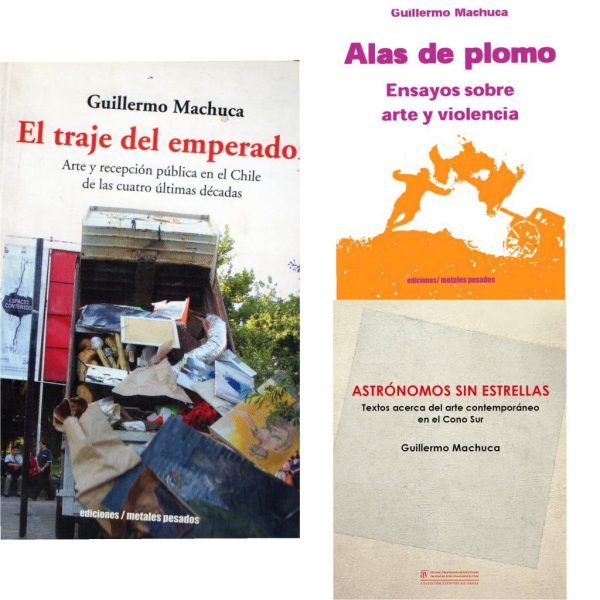

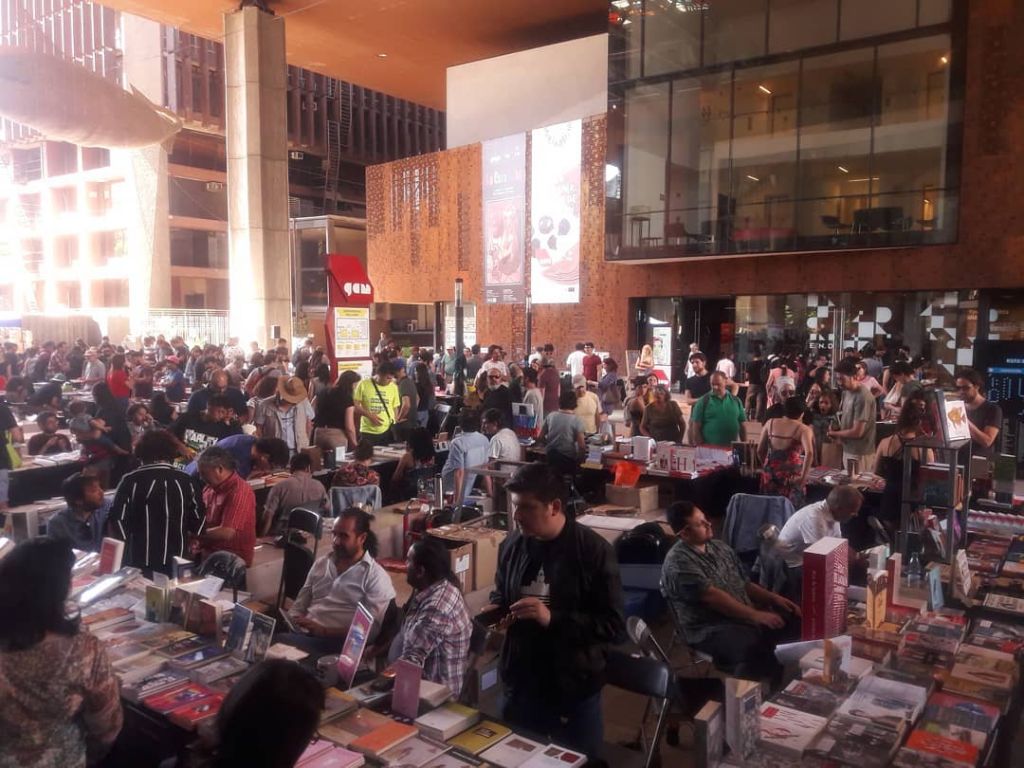

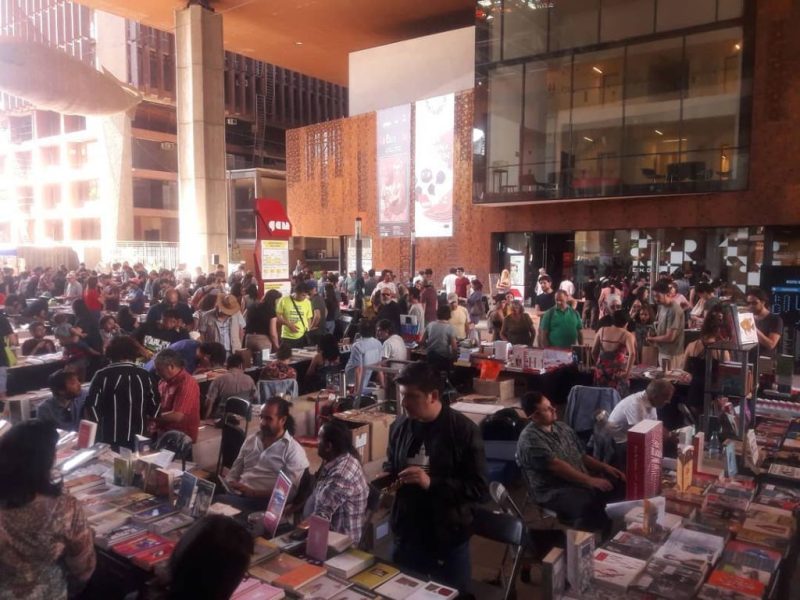

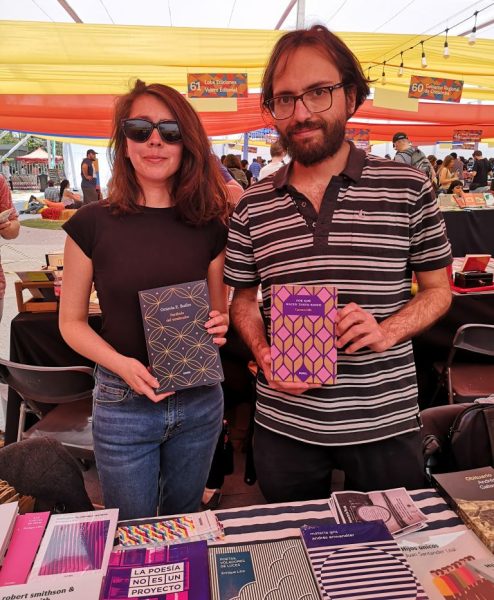

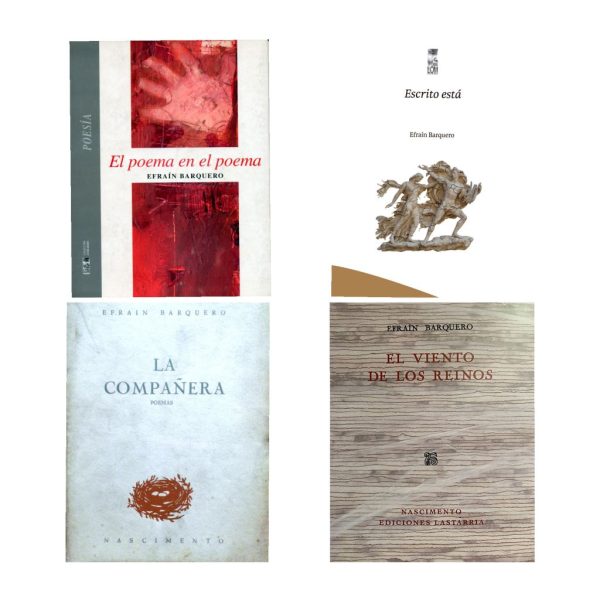

Por algún tiempo, Efraín Barquero (Piedra Blanca, 1931) fue etiquetado como el poeta del campo y la tierra chilena, una nueva voz que aparecía, a mediados de los 50, para retomar la lírica de lo cotidiano, de las tradiciones ancestrales y como suerte de continuador natural de Pablo Neruda, quien le daría su venia al escribir el prólogo de su primer libro, La piedra del pueblo (1954). Sin embargo, en pocos años Barquero se animó a emprender otros vuelos literarios: un viaje a China en 1962 le abrió las puertas a una mirada más universal, saboreó otra cultura y comparó ritos rurales de allá y acá, que marcarían para siempre su obra. Así lo cree el periodista y editor de Ediciones Lastarria, Pedro Pablo Guerrero, quien el año pasado reeditó, por primera vez, junto a Pablo Farba de Editorial Nascimento, el libro El viento de los reinos, publicado originalmente en 1967. “Sin desmerecer sus otros libros, que me encantan, creo que con este logra una universalidad que no había alcanzado antes, entrar en contacto con territorios extraños, con una cultura tan distinta en uno de los periodos más importantes de China, con Mao a la cabeza, todo eso la convirtió en una obra única”, comenta Guerrero sobre el libro que se presentó el año pasado, a inicios de octubre, durante la Primavera del Libro y que se transformó en la última noticia literaria que tuvimos de Barquero.

Aquejado hace varios años de Epoc (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y últimamente con problemas de movilidad debido a una fractura de cadera, Efraín Barquero se mantenía recluido en su departamento de Antonio Varas, Providencia, donde anoche abandonó este mundo. Viudo desde 2016 y con sus tres hijos viviendo en el extranjero -lo que se suma al complejo contexto de la pandemia-, el poeta tendrá un funeral íntimo este 1 de julio en el Parque del Recuerdo.

Con la partida del autor de El viejo y el niño desaparece el último poeta sobreviviente de la dorada generación del 50, aquella que bebió de la obra de Neruda y Parra, y que cultivó un desencanto por la vida moderna al mismo tiempo que rehuía el criollismo. Enrique Lihn, Jorge Teillier, Armando Uribe, Miguel Arteche fueron algunos de quienes, como Barquero, pusieron en jaque el propio terreno de la poesía, cada uno con un estilo original e intereses propios, pero compartiendo un escepticismo vital en un contexto social de profundo cambio.

“Al igual que Teillier, Barquero fue una especie de exponente de la poesía lárica, se dedicó a trabajar el origen y el hogar, pero desde un lugar mítico. La diferencia es que si para Teillier el origen del mito humano era un paraíso perdido, imposible de recobrar, en Barquero había una posibilidad de reencontrarlo en la vuelta a la naturaleza, era allí donde él buscó las conexiones más profundas del ser humano y donde emerge la solidaridad de nuestra especie”, dice el poeta Naín Nómez, quien estrechó una amistad con Barquero desde que en 2000 trabajara en su primera y única antología, editada por LOM, sello que en los últimos años emprendió un trabajo de rescate de la obra del Premio Nacional 2008. “Cuando aún no existía el hombre/ existía un nudo en el viento/ y una vaga exclamación en el espacio./ Todo era demasiado grande y tenebroso/ para que existiera una sola gota a punto de caer/ y dos árboles unidos por una telaraña…” escribió Barquero en El poema en el poema.

Su próximo libro también era un rescate de los años 80, pero esta vez inédito: La voz de las raíces, que está nuevamente a cargo de Nómez, bajo LOM Ediciones: “Habla sobre el tema del origen, la infancia y los pueblos rurales del centro del país, temas que desarrolló a lo largo de su trayectoria”, cuenta el poeta, filósofo y académico de la U. de Santiago. “Con Efraín éramos muy cercanos, pero él no era de muchos amigos, era muy retraído y tímido, hablé con él la última vez hace unos 10 días, tenía ganas de que nos viéramos, pero estaba consciente de que era difícil por la pandemia”.

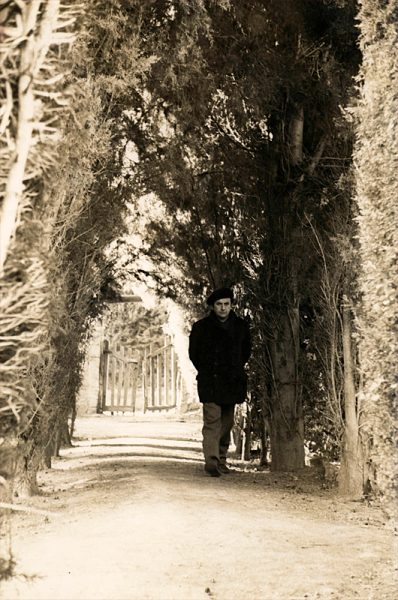

El poeta Jaime Quezada también recuerda a Barquero como un hombre solitario, que sin embargo caló hondo en su generación de jóvenes escritores de los 70. “Yo fui un lector muy admirativo de su obra, toda la generación del 50 era referente para nosotros, era paradigmática. Él tenía un tipo de escritura muy original, que rescata lo más originario de la tierra, de la oralidad, de lo chileno, y al mismo tiempo su obra tiene esa limpieza, una mirada luminosa de las cosas, de los objetos. Es muy notable cómo lo cotidiano se cuela en su escritura, la ritualidad y las materialidades de las cosas están muy presentes y uno admira ese amor por el lenguaje y el interés de hacerlo más sencillo, cotidiano y cercano al lector”.

Amante de la vida de campo, Barquero vivió varios años en Lo Gallardo, pueblo de la provincia de San Antonio, donde el poeta y su familia tenían una casa en los terrenos de su amiga Inés “Momo” del Río de Balmaceda, lugar que también terminaría siendo centro de reuniones de escritores y poetas. En los 70, bajo el gobierno de Salvador Allende, Barquero desarrolló una carrera diplomática que lo llevó a Colombia, donde lo pillaría el golpe de Estado. Peregrinó por México y Cuba hasta finalmente radicarse en Francia, primero en Estrasburgo y más tarde en Marsella, donde llegó a vivir hasta entrados los años 90, época en la que intentó por primera vez regresar a Chile, sin éxito. “Estuvo viviendo acá intermitentemente, pero se le hacía difícil volver a establecerse, es lo que le pasa a la mayoría: si te vas de Chile, desapareces, eres un fantasma, y sobre todo cuando te dedicas 100% a la escritura, es complicado volver”, cuenta Nómez.

El regreso y la muerte

Entre 1979 y 1985 publicó obras importantes en Francia: A deshora, Mujeres de oscuro y El viejo y el niño, editados todos en Chile, en la década de los 90. Hasta que en 1999 logró publicar La mesa de la tierra, con el que recibió ese año el Premio Municipal de Literatura. De a poco la figura de Barquero volvió a entrar en el mapa de las letras locales.

«Su poesía conmueve por su autenticidad, hondura y sencillez, lo que significa hacernos vibrar, y transmite una experiencia vital, la suya, con un lenguaje cristalino», dijo el fallecido novelista y Premio Nacional de Literatura 2006, José Miguel Varas, quien fue parte del jurado que galardonó a Barquero con el Nacional en 2008: el reconocimiento terminó por sellar su regreso a Chile y su obra fue lentamente cobrando su espacio. Él, quien siempre había rehuido la ciudad, terminó viviendo, hasta ayer, en el corazón de Providencia.

Para Naín Nómez, Barquero tuvo una matriz poética transversal que desarrolló a lo largo de toda su vida literaria, volvía a revistar una y otra vez los mismos temas, pero su escritura se iba afinando. “Su primera poesía es más narrativa, pero de a poco se va recogiendo en sí misma, se va haciendo cada vez más sintética, entrando a mayores densidades. Su aporte dentro de la generación del 50 tiene que ver con una suerte de crítica a la modernidad, a todo el proceso de tecnologización y de aislamiento del ser humano, a partir de este elemento natural siempre presente en su obra, al igual que la idea de la solidaridad de los seres humanos que nunca abandona”, dice el académico. “Es interesante, porque en mis clases, Barquero les gusta mucho a los jóvenes, curiosamente es una poesía retro, pero que recoge la inquietud de salir de la alienación de las ciudades”.

El amor y la muerte fueron otros de los temas que desarrolló en su obra, también con una mirada íntima y a la vez cotidiana. «Así es mi compañera / la he tomado de entre los rostros pobres / con su pureza de madera sin pintar / y sin preguntar por sus padres porque es joven y la juventud es eterna / sin averiguar donde vive / porque es sana, y la salud es infinita como el agua / y sin saber cuál es su nombre / porque es bella y la belleza no ha sido bautizada», escribió el poeta en un fragmenta de La compañera (1956), libro que dedica a su esposa Elena Cisternas Franulic, la mujer que estuvo a su lado desde que se conocieran a inicios de los años 50 en una de las salas de la Biblioteca Nacional. Él había llegado a Santiago desde Teno, donde era apicultor, para estudiar Pedagogía en Castellano en el Instituto Pedagógico y Derecho en la Universidad de Chile; y ella era alumna de la escuela de Bellas Artes y preparaba su tesis en arte japonés. No se separaron más. Hasta que, en 2016, Elena falleció de un ataque al corazón.

“La muerte de Elena lo deprimió mucho, y aunque él siguió sobreviviendo por su poesía, que era el gran motor en su vida, él sentía la falta de ella, lo conversamos muchas veces, porque sentía que ya no tenía mucho más que hacer aquí. Ella era la parte más concreta y realista del mundo, era quien además se preocupaba de las cosas cotidianas, le cocinaba y era su sostén. Es curioso, porque a pesar de que él en su poesía habla mucho de semillas y alimentos, no sabía cocinar. En este último tiempo vivía solo y le acompañaba su cuidadora, la señora Angelina, quien suplió esas tareas en su vida”, cuenta Naín Nómez.

El golpe de la muerte de su esposa lo empujo por última vez, en 2017, a escribir un volumen dedicado a ella, Escrito está (LOM Ediciones), donde vuelca el dolor por la pérdida y la negación de su desaparición, que hoy es también la suya: “Tu último suspiro fue aún más suave/ que soplar un vilano, que aspirar una flor./ Y sin dejar de mirarme, como acercándose a mí/ para decirme que la ayudara a vivir un día más./ Yo soplé en su boca para hacerla vivir/ sabiendo que estaba muerta, soplé y soplé/ y sentí que alguien me estrechaba con un abrazo mortal./ Era el primer nudo de nuestra vida, el nudo ciego/ de nuestra juventud, que se hace también ciegamente/ con los extremos de la vida y de la muerte./ Yo dejé de soplar para decirle a mi mujer/ que ella no podía morir porque yo estaba vivo./ Y ante esta afirmación se produjo un silencio infinito”.